La géothermie à Bruxelles

- Énergie

- Sous-sol

- Géothermie

- Pompe à chaleur

- Refroidissement

Tableaux complexes

Pour votre confort de lecture, nous vous conseillons de consulter cette page sur votre ordinateur

Le terme « géothermie » réfère à une série de techniques visant à extraire la chaleur du sous-sol à des fins de chauffage ou de production d’électricité. Par extension, il englobe également les systèmes ayant pour but de dissiper la chaleur dans le sous-sol pour le refroidissement.

Avec la prise de conscience du réchauffement climatique et la raréfaction annoncée des sources d’énergies fossiles, le développement de sources d’énergies renouvelables est en pleine croissance. La géothermie fait partie de ces techniques émergentes dont le potentiel de développement est avéré en Région de Bruxelles-Capitale. Elle possède l’avantage d’être une ressource propre en termes d’émission de gaz et inépuisable.

La géothermie à Bruxelles

Quelle géothermie en région bruxelloise ?

Sur les dix premiers mètres de profondeur, la température du sous-sol varie au fil des saisons. Au-delà, la température naturelle du sous-sol reste globalement constante. En Belgique, elle est de 10 à 14°C à 20-30 m de profondeur et augmente en moyenne de 3°C par 100 m.

Les installations géothermiques installées en Région de Bruxelles-Capitale sont le plus souvent des installations peu profondes (< 300 m), utilisant ce réservoir de chaleur pour répondre aux besoins de chaleur ou de refroidissement des bâtiments. Ils sont de type :

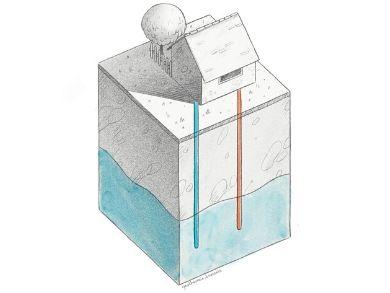

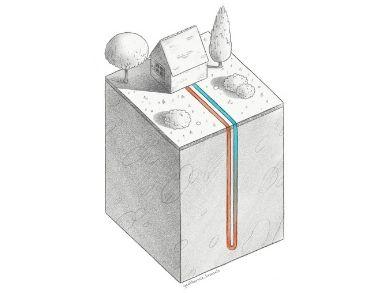

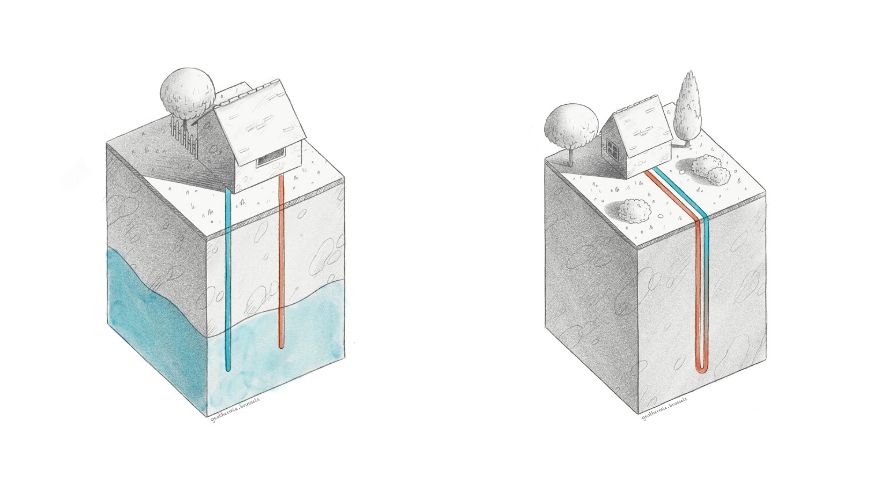

- système fermé (ou BTES pour Borehole Thermal Energy Storage), exploitant l’énergie thermique du sous-sol par échange de chaleur avec une sonde géothermique au sein de la laquelle coule un liquide caloporteur ;

- ou système ouvert (ou ATES pour Aquifer Thermal Energy Storage), exploitant directement l’eau souterraine (ou nappe) issue d’un aquifère au travers d’un ou plusieurs doublets. Chaque doublet est composé d’un puits captant l’eau souterraine et d’un autre la réinjectant dans le même aquifère.

Au vu des températures limitées du sous-sol à ces profondeurs, ces systèmes sont accompagnés d’une (ou plusieurs) pompe à chaleur géothermique nécessaire pour fournir une chaleur suffisante au système de chauffage du bâtiment. Ainsi, en hiver et en été, lorsque les besoins thermiques sont les plus importants, le rendement de la pompe à chaleur géothermique n’est pas altéré par les températures atmosphériques extrêmes comme c’est par contre le cas pour une pompe à chaleur aérothermique. La pompe à chaleur géothermique conserve une excellente efficacité énergétique quelque soit la saison en produisant à peu près 5 KW d’énergie thermique pour seulement 1kW d’électricité consommée !

Pour les besoins de refroidissement, le froid peut être produit par échange direct avec le sous-sol, on parle alors de geocooling (refroidissement passif) ou par l’utilisation de la pompe à chaleur (refroidissement actif).

Vidéo

Geothermie.brussels : recherche sur le potentiel géothermique bruxellois

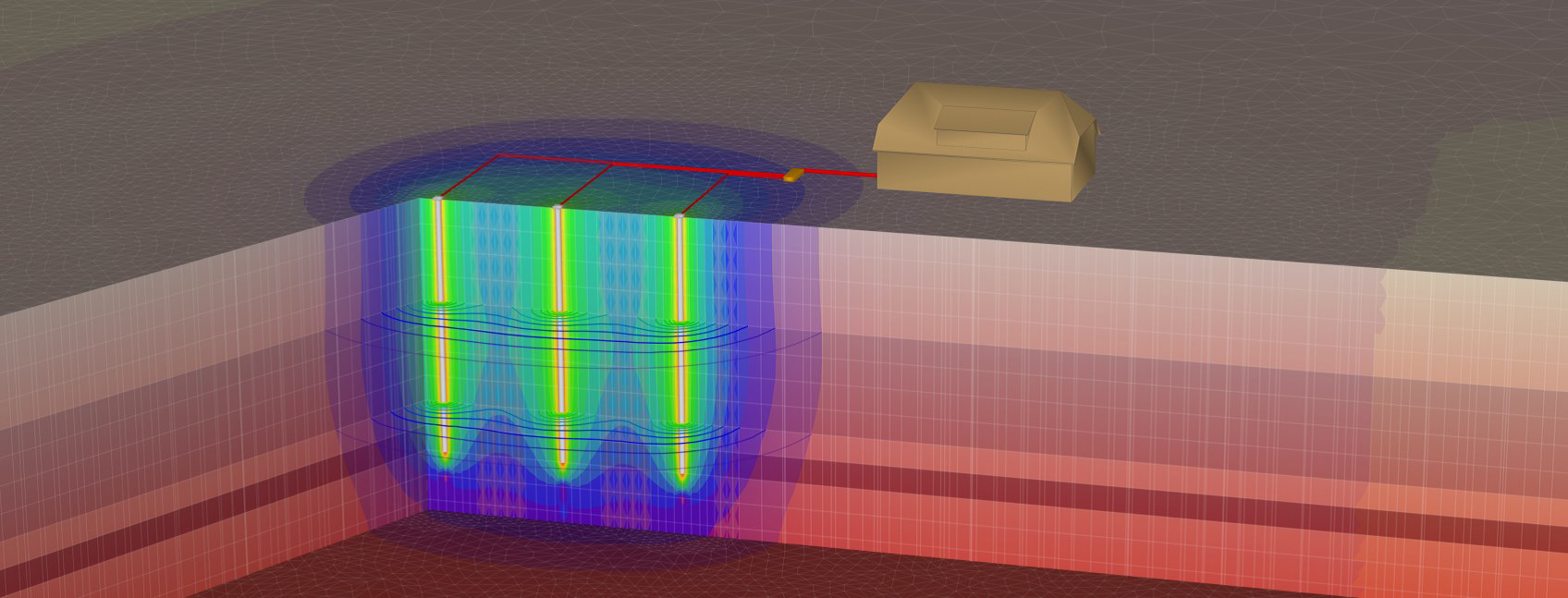

Bien que la géothermie soit aujourd’hui une technologie mature, la recherche scientifique relative au potentiel géothermique faible profondeur apparait nécessaire pour pousser au développement d’une filière géothermique bruxelloise qualitative.

Le site geothermie.brussels renseigne des nouveaux projets de recherche en cours menés par nos centres de recherches partenaires tels que le Service Géologique de Belgique, l’Université Libre de Bruxelles, la Vrije Universiteit Brussel et le Centre Scientifique et Technique de la Construction. Il reprend également une série d’informations pratiques ainsi qu’un calendrier des évènements adressés aux professionnels de la géothermie ou au grand public.

Quel système choisir ?

Analyse comparative

Actuellement, les systèmes fermés sont majoritaires en région bruxelloise de par leur simplicité opérationnelle, leur adaptabilité à des petits projets de type maison unifamiliale et un cadre réglementaire allégé.

En effet, le système ouvert :

- requière de réaliser une étude de faisabilité hydrogéologique pour confirmer et quantifier le potentiel de la nappe ciblée, là où le système fermé est théoriquement fonctionnel sur tout le territoire bruxellois;

- est contraint par une instruction plus lourde en termes de permis d'environnementLe permis d'environnement, anciennement appelé permis d'exploiter « commodo-incommodo », est un document qui contient les dispositions techniques que l'exploitant d'une installation (p. ex. station-service, imprimerie, nettoyage à sec, etc.) doit respecter. Les conditions fixées par l'administration ont pour objectif d'assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. En savoir plus sur le permis d'environnement que pour le système fermé justifiée par des impacts du système sur la ressource en eau souterraine qui demandent d’être maitrisés;

- apparait peu adapté pour des petits projets de type maison unifamiliale du fait des contraintes de faisabilité, de dimensionnement et de maintenance des puits nécessitant entres autres l’intervention d’un bureau d’étude sous-sol spécialisé en hydrogéologie.

Néanmoins, il y a lieu de noter la croissance du nombre de systèmes ouverts en région bruxelloise. Ceci s’expliquant par :

- un investissement moindre du fait de la capacité d’un doublet de puits géothermiques à produire la même quantité d’énergie que 10 à 50 sondes géothermiques de 200 m de profondeur !

- une performance énergétique bien supérieure se traduisant par une meilleure indépendance énergétique (optimisation de l’exploitation de l’énergie du sous-sol) et donc des couts opérationnels plus bas que pour le système fermé;

- un potentiel géothermique en système ouvert connu rendant cette option tout à fait envisageable.

| Système fermé | Système ouvert | |

|---|---|---|

| Faisabilité technique & facilité de maintenance | ++ | + |

| Adapté pour maison unifamiliale | oui | non |

| Efficacité énergétique et puissance | + | ++ |

| Contraintes règlementaires | ||

| Investissement | €€ | € |

| Couts exploitation | €€ | € |

Dimensionnements types

Le tableau ci-dessous donne des exemples de dimensionnements types en système fermé ou système ouvert pour 10 classes de bâtiment représentatives de la segmentation du bâtiment Bruxellois, caractérisée majoritairement par du logement et du bureau. Ces classes sont définies sur la base des critères ci-dessous :

*(système fermé) d’autres configurations impliquant une profondeur inférieure et un nombre de sondes supérieur sont possibles

**(système ouvert) un doublet unique bien que suffisant en terme de débit peut poser des problèmes d’approvisionnement dans le cas de l’arrêt d’une pompe.

Hypothèses de calcul relatives aux valeurs reprises dans ce tableau

Besoins en chaud (kWh/m²/an) :

En construction neuve, la réglementation PEB Bruxelloise impose des besoins en chaud de type « passif » (besoin de chaleur net < 15 kWh/m² par an). En rénovation lourde, seules les caractéristiques des parois rénovées sont normées. Le standard « basse énergie » (besoin de chaleur net < 45 kWh/m² par an) est retenu pour la performance globale visée du logement. En bureau, la « très basse énergie » (< 30 kWh/m² par an) est retenue étant donné les apports internes. Estimation réalisée par Benjamin Wilkin, Executive Director à l’Energie Commune. Pour toute question, contacter l’Energie Commune.

Besoins en froid (kWh/m²/an) :

Le résidentiel (unifamilial ou collectif) n’a, en général, pas de besoins de production de froid actif. Il en va autrement des bureaux pour lesquels les besoins de froid actif, fonction de l’occupation en journée et de l’exposition des façades au soleil, peuvent atteindre, ou dépasser, les besoins de chaud (densité d’occupation et surfaces vitrées importantes). Estimation réalisée par Benjamin Wilkin, Executive Director à l’Energie Commune. Pour toute question, contacter l’Energie Commune.

Besoins en eau chaude sanitaire (kWh/an) :

Les besoins en eau chaude sanitaire sont définis pour chaque classe de bâtiment. Ils sont en général plus importants dans le résidentiel unifamilial que dans le logement collectif et faible dans les petits immeubles de bureaux. Dans ces 3 cas, il est efficace d’utiliser aussi la géothermie pour produire de l’eau chaude sanitaire. Dans le cadre d’immeubles de bureaux plus importants (>10.000m²), les besoins en eau chaude dépendent fortement des usages à besoins plus importants tels que le nettoyage ou la présence de cuisine industrielle. L’usage de la géothermie pour couvrir ces besoins devra faire l’objet d’une étude assurant que la production d’eau chaude ne contrecarre pas la production de chaleur nécessaire. Estimation réalisée par Benjamin Wilkin, Executive Director à l’Energie Commune. Pour toute question, contacter l’Energie Commune.

Puissance en froid et en chaud (kW) et Puissance maximale échangée avec le sous-sol (kW) :

Les calculs sont réalisés en partie sur la base des méthodes définies par la norme suisse SIA 384-6. Ces paramètres, non repris dans le tableau mais bien utilisés pour les calculs, sont définis sur la base des données et hypothèses ci-dessous :

- besoins annuels (kWh/an) en chaud & eau chaude sanitaire d’une part, en froid d’autre part, préalablement calculés pour chaque classe

- temps équivalent de fonctionnement à pleine charge de 1850 h

- coefficient de performance (COP) de 5 en chaud comme en froid

- apport en froid exclusivement actif (pas de geocooling)

Calculs réalisés par Mathieu Agniel, Hydrogéologue, Bruxelles Environnement. Pour toute question, contacter magniel@environnement.brussels.

Dimensionnement type en système fermé :

Les calculs sont réalisés sur la base des méthodes définies par la note d’information technique 259 du Centre Scientifique et Technique de la Construction, Géothermie peu profonde, Conception et mise en œuvre de systèmes avec échangeurs en forme de U, 2016 complétée par la norme suisse SIA 384-6. Les hypothèses ci-dessous sont retenues :

- sonde double U en Polyéthylène haute densité Ø32 mm.

- température, capacité thermique et conductivité thermique du sous-sol de respectivement 10°C, 2.0 MJ/(m³.K) et 1.8 W/(m.K)

- puissance spécifique de 30 W/m

- différence de température à l'évaporateur de 3°C

- liquide caloporteur constitué de monopropylène glycol 25 %, densité de 1052 kg/m³ et viscosité dynamique de 0,0052 kg/(m.s)

- écoulement légèrement turbulent (Re = 2500 +/- 200)

L'influence thermique du champ de sonde (si nombre de sondes > 1) n'est pas prise en compte.

Calculs réalisés par Mathieu Agniel, Hydrogéologue, Bruxelles Environnement. Pour toute question, contacter magniel@environnement.brussels.

Dimensionnement type en système ouvert :

Les hypothèses ci-dessous sont retenues :

- différence de température à l'évaporateur de 5°C

- densité et capacité thermique massique de l’eau de respectivement 1000 kg/m³ et 4186 J/(kg.°C)

- débit extractible par puits d'environ 10 à 50 m³/h selon l'aquifère exploité et son potentiel local

Calculs réalisés par Mathieu Agniel, Hydrogéologue, Bruxelles Environnement. Pour toute question, contacter magniel@environnement.brussels.

Mon projet étape par étape

La réalisation d’un projet géothermique, quelle que soit son ampleur, nécessite de suivre certaines étapes essentielles.

L’intervention d’une équipe de professionnels qualifiés à chaque étape du projet est également un gage de réussite.

Cette équipe pluridisciplinaire coordonnée par le maitre d’ouvrage lui-même ou son maitre d’œuvre est composée d’un chauffagiste ou bureau d’étude « énergie », d’un bureau d’étude « sous-sol » spécialisé en géologie et hydrogéologie appliquée, d’un foreur et d’un installateur.

Système ouvert

Pour obtenir une estimation des étapes et démarches en fonction de la situation à votre projet, vous pouvez utiliser l’outil « Analyse géothermique » de BrugeoTool, l’application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise.

Ci-dessous sont détaillées les étapes et démarches nécessaires à l’installation d’un système géothermique ouvert en région bruxelloise.

1. Demande d'avis préalable sol

Dans le cas de la localisation du futur système géothermique sur une parcelle polluée ou potentiellement polluée au sens de l’Ordonnance Sol, il y a lieu de s’assurer de la faisabilité de votre projet, et ce avant toute autre démarche.

Selon la catégorie à l’inventaire sol de la parcelle cadastrale sur laquelle se trouve votre projet, il pourrait être nécessaire d’effectuer certaines des deux démarches suivantes :

- obtenir un avis favorable de la sous-division sol de Bruxelles Environnement : pour cela, faites établir un rapport par un expert en pollution du sol agréé . Celui-ci le transmettra à Bruxelles Environnement via la plateforme BRUSOIL, qui remettra ensuite son avis.

- réaliser une Reconnaissance de l’Etat du Sol.

2. Étude des besoins thermiques

L’évaluation précise des besoins énergétiques du bâtiment par un bureau d’étude spécialisé en énergie, ou un chauffagiste dans le cas d’un petit projet, est une étape nécessaire pour le futur dimensionnement du système HVAC (notamment la puissance de la pompe à chaleur et des émetteurs) mais également du champ de puits.

Des informations et documents se référant à la certification PEB peuvent s’avérer très utiles

3. Étude de faisabilité hydrogéologique

En première approche, une série de jeux de données et outils « sous-sol » sont mis à disposition des bureaux d’étude « sous-sol » et notamment BrugeoTool, application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise. Cet outil, dont les résultats sont directement exploitables dans le cadre de l’instruction du permis d'environnementLe permis d'environnement, anciennement appelé permis d'exploiter « commodo-incommodo », est un document qui contient les dispositions techniques que l'exploitant d'une installation (p. ex. station-service, imprimerie, nettoyage à sec, etc.) doit respecter. Les conditions fixées par l'administration ont pour objectif d'assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. En savoir plus sur le permis d'environnement, offre une aide précieuse pour procéder à la pré-faisabilité hydrogéologique du système.

Outre cette première analyse de la faisabilité sur la base de données théoriques, la mise en place d’un système géothermique ouvert nécessite de réaliser une étude de faisabilité hydrogéologique en amont de la demande de permis d'environnement. Elle est réalisée par un bureau d’étude « sous-sol » spécialisé en hydrogéologie. Dans le cadre de cette étude, le forage par une société de forage qualifiée d’au moins un puits test est nécessaire, potentiellement accompagné de piézomètres (ou autres puits qui seront valorisés comme futurs puits d’exploitation). Un ou plusieurs pompages d'essai sont alors réalisés. Ceux-ci nécessitent d’effectuer une demande de prise d’eau souterraine pour un pompage d'essai.

Ces essais peuvent être regroupés en deux catégories :

- Essai de puits, permettant notamment de quantifier la productivité du puits et plus particulièrement son débit critique (ou débit maximal exploitable). Ce type d’essai nécessite la réalisation de paliers de pompage à débit croissant. A ce stade, ce test est seulement réalisé sur un ou quelques puits tests. Le but étant de quantifier la capacité de l'aquifère à produire de l’eau et notamment si cette capacité est suffisante pour répondre aux besoins thermiques;

- Essai de nappe, permettant de quantifier les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère exploité (entre autres la conductivité hydraulique) nécessaire au dimensionnement. Ce type d’essai nécessite de pomper un débit maitrisé au sein de la nappe et suivre le niveau piézométrique de cette dernière au droit de piézomètres voisins jusqu’à stabilisation. Il est souvent réalisé sur une période de plusieurs jours.

4. Pré-dimensionnement

Le pré-dimensionnement en système ouvert consiste en un premier dimensionnement réalisé par un bureau d’étude « sous-sol » spécialisé en hydrogéologie, sur la base des besoins thermiques et des propriétés hydrogéologiques locales quantifiées dans le cadre de l’étude de faisabilité hydrogéologique précédente.

Des données de terrain complémentaires telles que des données piézométriques provenant de piézomètres, forés par une société de forage qualifiée, sont souvent utiles à ce stade, notamment pour déterminer le sens d’écoulement de la nappe ainsi que son gradient hydraulique.

A l’issu de cette étape, un premier choix est posé sur les caractéristiques projetées du système géothermique (nombre de puits, débit par puits, diamètre, nappe aquifère exploitée, disposition des puits,…) pour assurer un fonctionnement théorique optimal de l’installation.

Notez qu’une série de jeux de données et outils « sous-sol » sont mis à disposition des bureaux d’étude « sous-sol » et notamment BrugeoTool, application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise. Cet outil, dont les résultats sont directement exploitables dans le cadre de l’instruction du permis d'environnementLe permis d'environnement, anciennement appelé permis d'exploiter « commodo-incommodo », est un document qui contient les dispositions techniques que l'exploitant d'une installation (p. ex. station-service, imprimerie, nettoyage à sec, etc.) doit respecter. Les conditions fixées par l'administration ont pour objectif d'assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. En savoir plus sur le permis d'environnement, offre une aide précieuse au pré-dimensionnement du champ de puits.

5. Demande de permis et déclarations

Rappel : Dans le cas de la localisation du futur système géothermique sur une parcelle polluée ou potentiellement polluée au sens de l’Ordonnance Sol, il y a lieu de procéder à une demande d'avis préalable sol afin de s’assurer de la faisabilité de votre projet, et ce avant toute autre démarche.

Depuis avril 2019, un système géothermique est une installation classée couverte par un permis d’environnement, c’est-à-dire, une installation qui risque d’avoir un impact sur l’environnement ou le voisinage.

Un système géothermique ouvert relève d’un permis d’environnement de classe 1B. Si votre activité ou votre projet comprend plusieurs installations de classes différentes, vous devez demander le permis qui correspond à l’installation de la classe la plus élevée.

Faites attention que certaines contraintes environnementales peuvent avoir une incidence significative sur sa faisabilité et notamment si votre projet se situe :

- en zone de protection de captage ;

- à proximité d’une zone Natura 2000, d’une réserve naturelle ou d’une réserve forestière.

Vous trouverez toutes les informations relatives aux déclarations et aux demandes de permis d’environnement sur le guide pratique du permis d’environnement. Vous trouverez également ici les formulaires de déclarations et de demandes de permis d’environnement.

Enfin, un système géothermique est aussi soumis à une demande de permis d’urbanisme.

Pour avoir une idée claire des contraintes règlementaires relatives à votre projet, utilisez notre application BrugeoTool, application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise.

6. Dimensionnement

Le dimensionnement est réalisé par un bureau d’étude « sous-sol » spécialisé en hydrogéologie, sur la base des besoins thermiques et des résultats des essais in-situ initiés dans le cadre de la faisabilité hydrogéologique. Outres les mesures précédemment évoquées, des mesures complémentaires peuvent être réalisées, à savoir :

- Essais de puits pour vérifier la productivité de chaque nouvel ouvrage. Ceci faisant encore intervenir une société de forage qualifiée ;

- Essais de nappe pour affiner la caractérisation des paramètres hydrodynamiques ;

- Echantillonnage et analyse physico-chimique de l’eau pour anticiper tout problème de « clogging » (obstruction des crépines) ;

- Des essais complémentaires tels que :

- des essais de traçage thermique pour affiner la caractérisation des paramètres géothermiques ;

- des mesures au micromoulinet pour évaluer la répartition des venues d’eau dans le puits dans le cas d’un aquifère fracturé.

La phase de dimensionnement est donc réalisée conjointement au processus de mise en œuvre.

La réalisation de cette batterie de test permet la caractérisation de l’ensemble des propriétés hydrogéologiques et géothermiques locales à un degré de précision suffisant pour optimiser les caractéristiques finales du système géothermique.

Cette étape est primordiale, car c’est la parfaite adéquation entre les besoins énergétiques, le potentiel réel de la nappe (mesuré in-situ) et le dimensionnement qui garantit la pérennité du réservoir de chaleur dans la nappe en optimisant la taille du champ de puits géothermiques (et donc les coûts d’installation) et en minimisant les impacts environnementaux associés.

Enfin, la connaissance des paramètres physico-chimiques de la nappe permet aussi d’anticiper la maintenance des puits à venir.

7. Mise en œuvre

L’installateur va se charger du placement des diverses composantes du système au sein du bâtiment (pompe à chaleur, émetteurs,…).

La mise en œuvre des divers puits est réalisée conjointement au processus de dimensionnement. En effet, chaque nouveau puits foré est en général au moins sujet à la réalisation d’un essai de puits pour analyser sa productivité qui peut influencer le dimensionnement final.

L’installation d’un puits nécessitant préalablement un forage dans les règles de l’art, une société de forage qualifiée doit nécessairement intervenir. Ce type de société est également habilité à gérer le raccordement des puits jusqu’à un collecteurcollecteur, négociant et courtier alimentant la pompe à chaleur.

Il est recommandé que le chantier de forage (et tous les forages de manière générale) soit supervisé par un bureau d’étude sous-sol spécialisé en hydrogéologie qui sera en mesure d’identifier précisément l’aquifère qui sera exploité, proposer un équipement des puits adapté et veiller au bon développement (nettoyage) des ouvrages.

8. Maintenance

Une maintenance régulière de l’installation apparait nécessaire à la durabilité du système.

Concernant les installations HVAC, parlez-en à votre installateur.

Concernant le champ de puits, ceux-ci sont sujets au « clogging », phénomène de bouchage des crépines du à divers facteurs physiques, chimiques ou biologiques. La connaissance du risque de clogging dès le dimensionnement apparait ici nécessaire pour prévenir toute perte de productivité des puits. Parlez-en à votre bureau d’étude « sous-sol » spécialisé en hydrogéologie ainsi qu’à votre foreur/installateur qui seront en mesure de vous proposer un plan de maintenance prévoyant un nettoyage des crépines des puits.

En outre, un contrôle périodique du bon fonctionnement des pompes et du circuit hydraulique est également recommandé pour prévenir tout disfonctionnement. Parlez-en à votre installateur.

Système fermé

Pour obtenir une estimation des étapes et démarches en fonction de la situation à votre projet, vous pouvez utiliser l’outil « Analyse géothermique » de BrugeoTool, l’application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise.

Ci-dessous sont détaillées les étapes et démarches nécessaires à l’installation d’un système géothermique fermé en région bruxelloise.

1. Étude des besoins thermiques

L’évaluation précise des besoins énergétiques du bâtiment par un bureau d’étude spécialisé en énergie, ou un chauffagiste dans le cas d’un petit projet, est une étape nécessaire pour le futur dimensionnement du système HVAC (notamment la puissance de la pompe à chaleur et des émetteurs) mais également du champ de sondes.

Des informations et documents se référant à la certification PEB peuvent s’avérer très utiles.

2. Pré-dimensionnement

Le pré-dimensionnement en système fermé consiste en un premier dimensionnement réalisé par un bureau d’étude « sous-sol » sur la base des besoins thermiques et du potentiel géothermique théorique, lequel nécessite une connaissance suffisante du contexte géologique et des propriétés géothermiques locales.

Pour les systèmes fermés, la conductivité thermique du sous-sol est un des paramètres clef qui conditionne le potentiel exploitable et celle-ci dépend du type de sols et de roches traversées par le forage. Par exemple, la conductivité est généralement plus élevée dans les grès que dans les horizons sablo-argileux et elle augmente avec la présence d’eau.

A l’issu de cette étape, un premier choix est posé sur les caractéristiques projetées du système géothermique (type de sonde, nombre de sonde, profondeur, disposition du champ de sonde, type de liquide caloporteur,…) pour assurer un fonctionnement théorique optimal de l’installation.

Cette étape ne nécessite pas encore le forage d’une sonde test. En effet, une série de jeux de données et outils « sous-sol » sont mis à disposition des bureaux d’étude « sous-sol » et notamment BrugeoTool, application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise. Cet outil, dont les résultats sont directement exploitables dans le cadre de l’instruction du permis d’environnement, offre une aide précieuse au pré-dimensionnement du champ de sonde.

3. Demande de permis et déclaration

Depuis avril 2019, un système géothermique est une installation classée couverte par un permis d’environnement, c’est-à-dire, une installation qui risque d’avoir un impact sur l’environnement ou le voisinage.

Un système géothermique fermé relève d’un permis d’environnement de classe 1C. Si votre activité ou votre projet comprend plusieurs installations de classes différentes, vous devez demander le permis qui correspond à l’installation de la classe la plus élevée.

Faites attention que certaines contraintes environnementales peuvent avoir une incidence significative sur sa faisabilité et notamment si votre projet se situe :

- en zone de protection de captage ;

- au droit d’un sol pollué ou potentiellement pollué au sens de l’Ordonnance Sol;

- à proximité d’une zone Natura 2000, d’une réserve naturelle ou d’une réserve forestière.

Vous trouverez toutes les informations relatives aux déclarations et aux demandes de permis d’environnement sur le guide pratique du permis d’environnement. Vous trouverez également ici les formulaires de déclarations et de demandes de permis d’environnement.

Enfin, un système géothermique est aussi soumis à une demande de permis d’urbanisme.

Pour avoir une idée claire des contraintes règlementaires relatives à votre projet, utilisez notre application BrugeoTool, application web entre autres dédiée aux gestionnaires et experts pour la pré-faisabilité et le pré-dimensionnement d’une installation géothermique verticale faible profondeur en région bruxelloise.

4. Dimensionnement

Le dimensionnement est réalisé par un bureau d’étude « sous-sol » sur la base des besoins thermiques et des propriétés géothermiques locales mesurées grâce au forage d’une sonde test et la réalisation d’un essai de réponse thermique.

L’installation d’une sonde nécessitant préalablement un forage dans les règles de l’art, une société de forage qualifiée doit nécessairement intervenir. L’installation de cette sonde test pourra être valorisée dans le champ de sonde final.

A l’issu de cette étape, sont choisies les caractéristiques finales du système géothermique. Cette étape est primordiale, car c’est la parfaite adéquation entre les besoins énergétiques, le potentiel réel du sous-sol (mesuré in-situ) et le dimensionnement qui garantit la pérennité du réservoir de chaleur dans le sous-sol tout en optimisant la longueur totale de sonde (et donc les coûts d’installation) et en minimisant les impacts environnementaux associés.

5. Mise en œuvre

Une fois le système correctement dimensionné, l’installateur va se charger du placement des diverses composantes du système au sein du bâtiment (pompe à chaleur, émetteurs,…).

L’installation d’une sonde nécessitant préalablement un forage dans les règles de l’art, une société de forage qualifiée doit nécessairement intervenir. Ce type de société est également habilité à gérer le raccordement des sondes jusqu’à un collecteurcollecteur, négociant et courtier alimentant la pompe à chaleur.

Il est recommandé que le chantier de forage (sonde test comprise) soit supervisé par un bureau d’étude sous-sol qui sera en mesure d’identifier les diverses couches géologiques traversées, analyse nécessaire pour confirmer ou adapter les résultats de dimensionnement se basant généralement sur une sonde test unique.

6. Maintenance

Une maintenance régulière de l’installation apparait nécessaire à la durabilité du système.

Concernant les installations HVAC, parlez-en à votre installateur.

Le champ de sonde nécessite généralement peu d’entretien. Néanmoins, un contrôle périodique des pressions et débits circulants dans les sondes est tout de même recommandé pour prévenir toute fuite potentielle ou disfonctionnement. Parlez-en à votre installateur.