L’environnement pour une ville plus durable : état des lieux

- Alimentation

- Espaces verts

- Mobilité

- État des lieux de l'environnement

- Étude

- Santé

Sommaire

-

Plans environnementaux pluriannuels

-

Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes

-

Mise en place de la Zone de Basses Emissions : quel bilan ?

-

La mobilité des entreprises par les plans de déplacement d’entreprises 2017

-

Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise

-

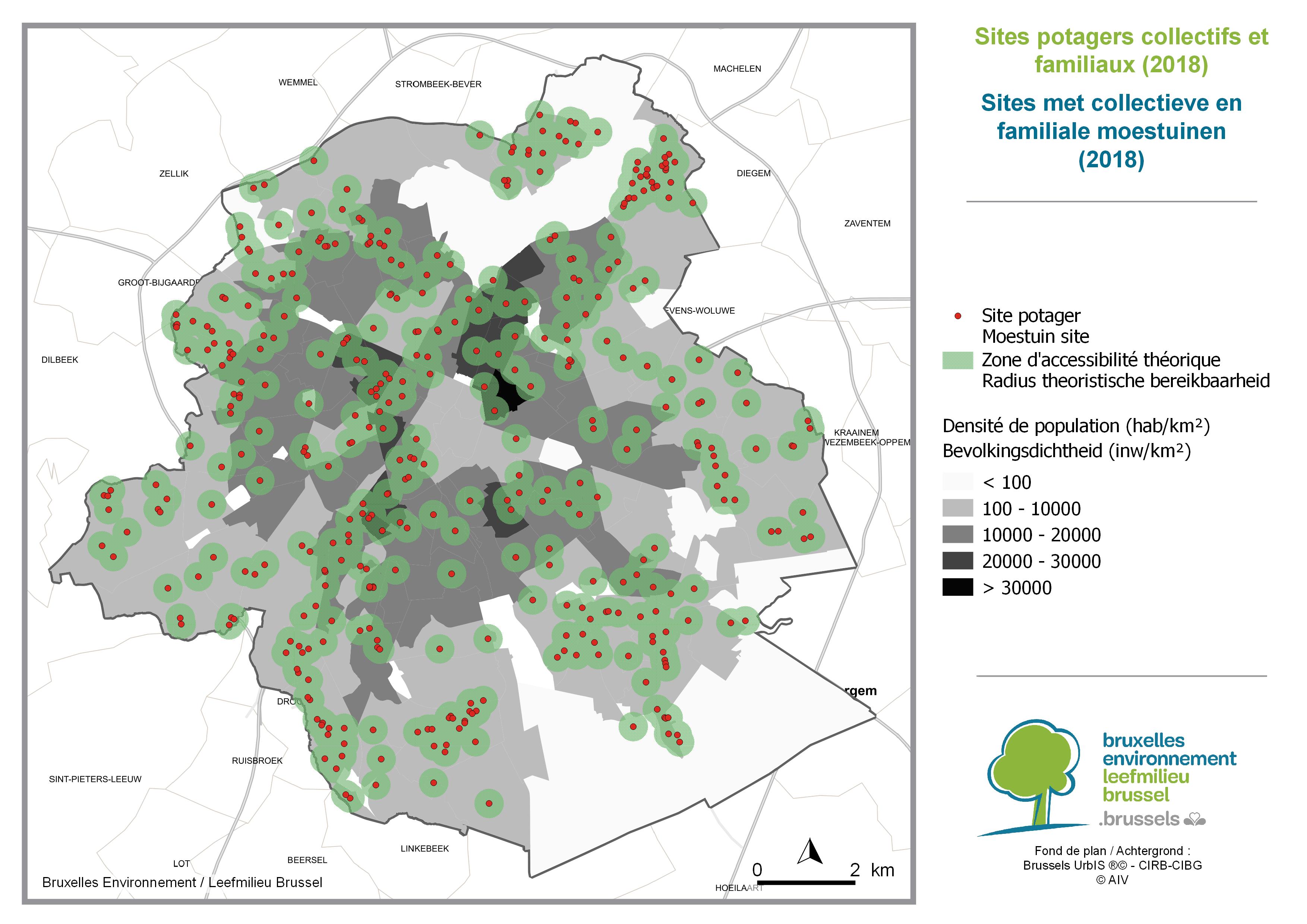

Potagers collectifs et familiaux, arbres fruitiers partagés

-

La stratégie "Good food" en milieu scolaire

-

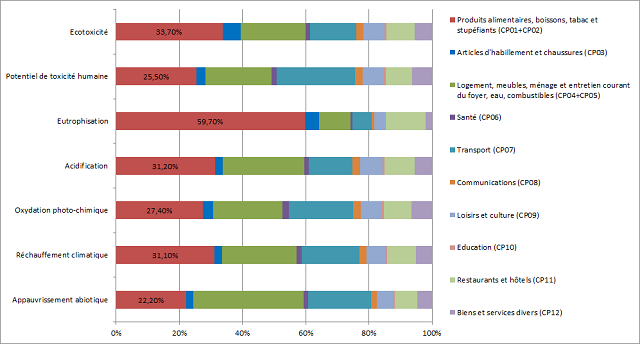

Impact de l'alimentation sur l'environnement

-

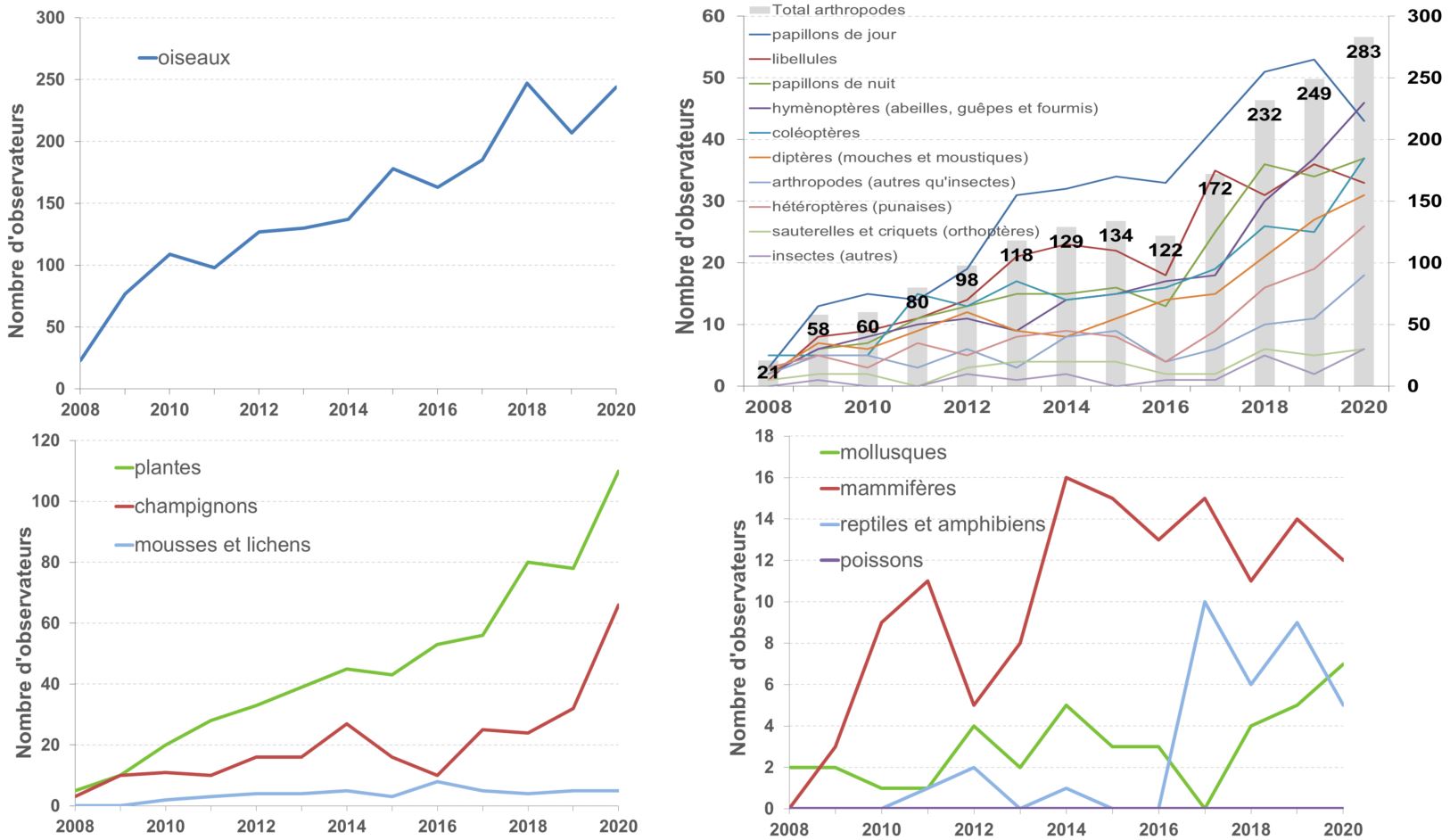

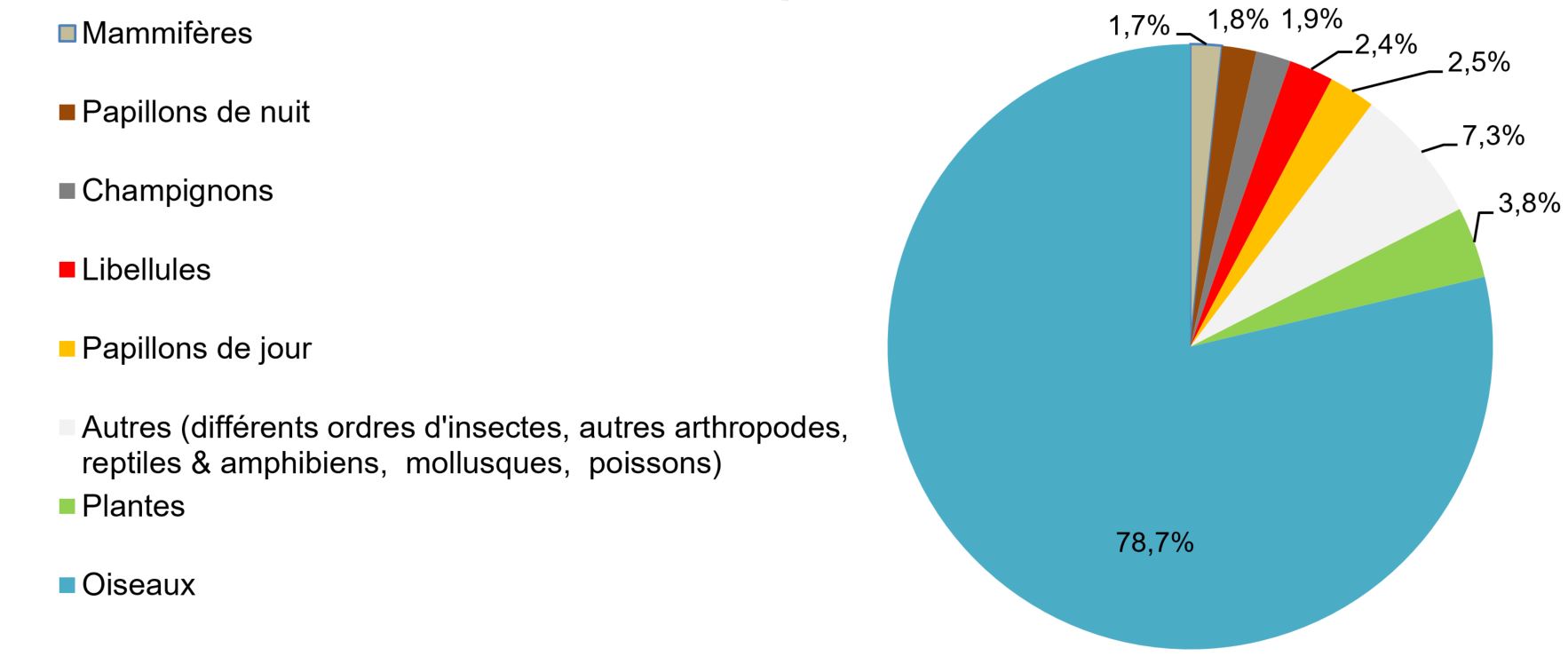

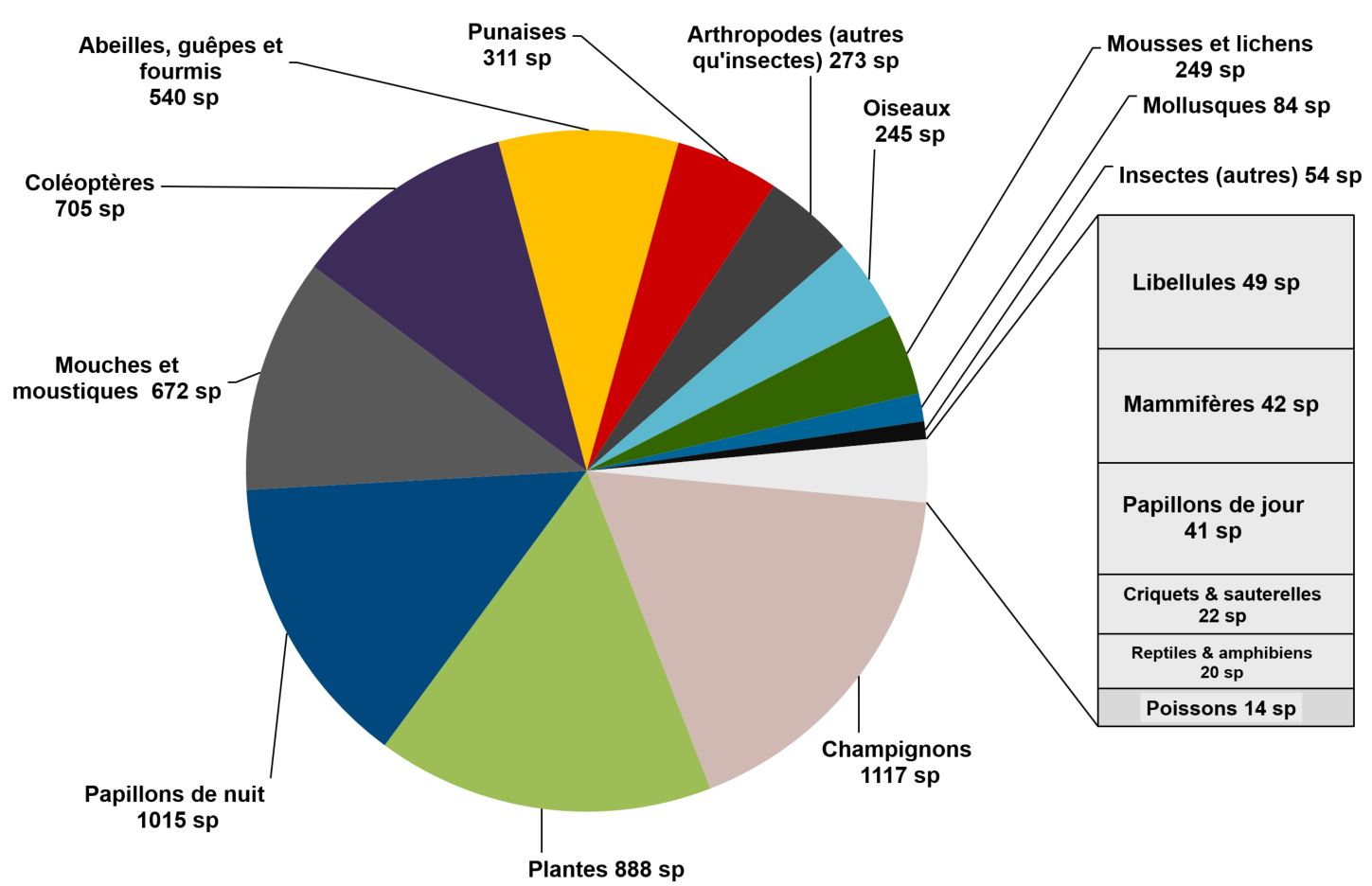

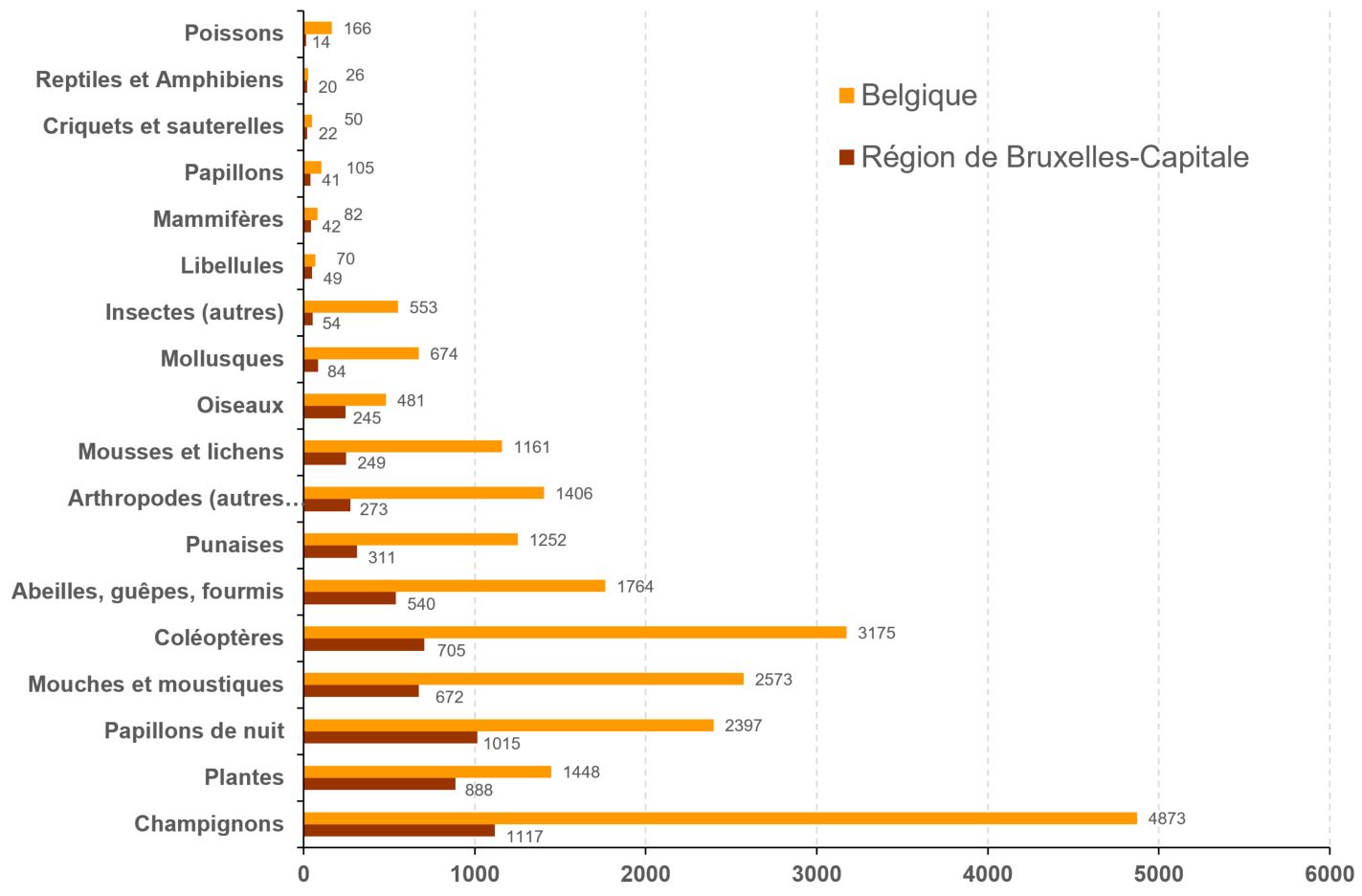

Collecte de données sur la biodiversité bruxelloise par les citoyens ("crowdsourcing")

-

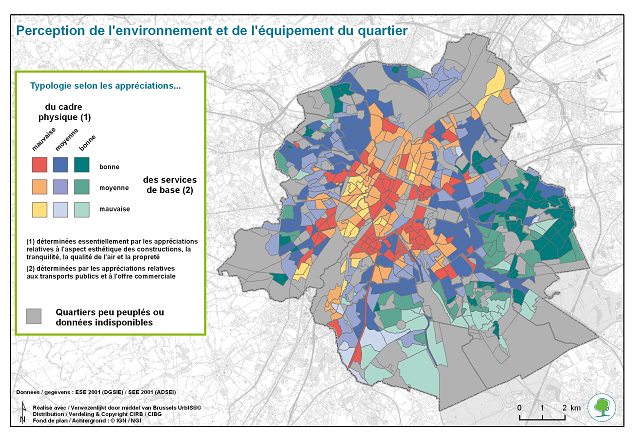

Recherche et synthèse de connaissances : Perception du cadre de vie

-

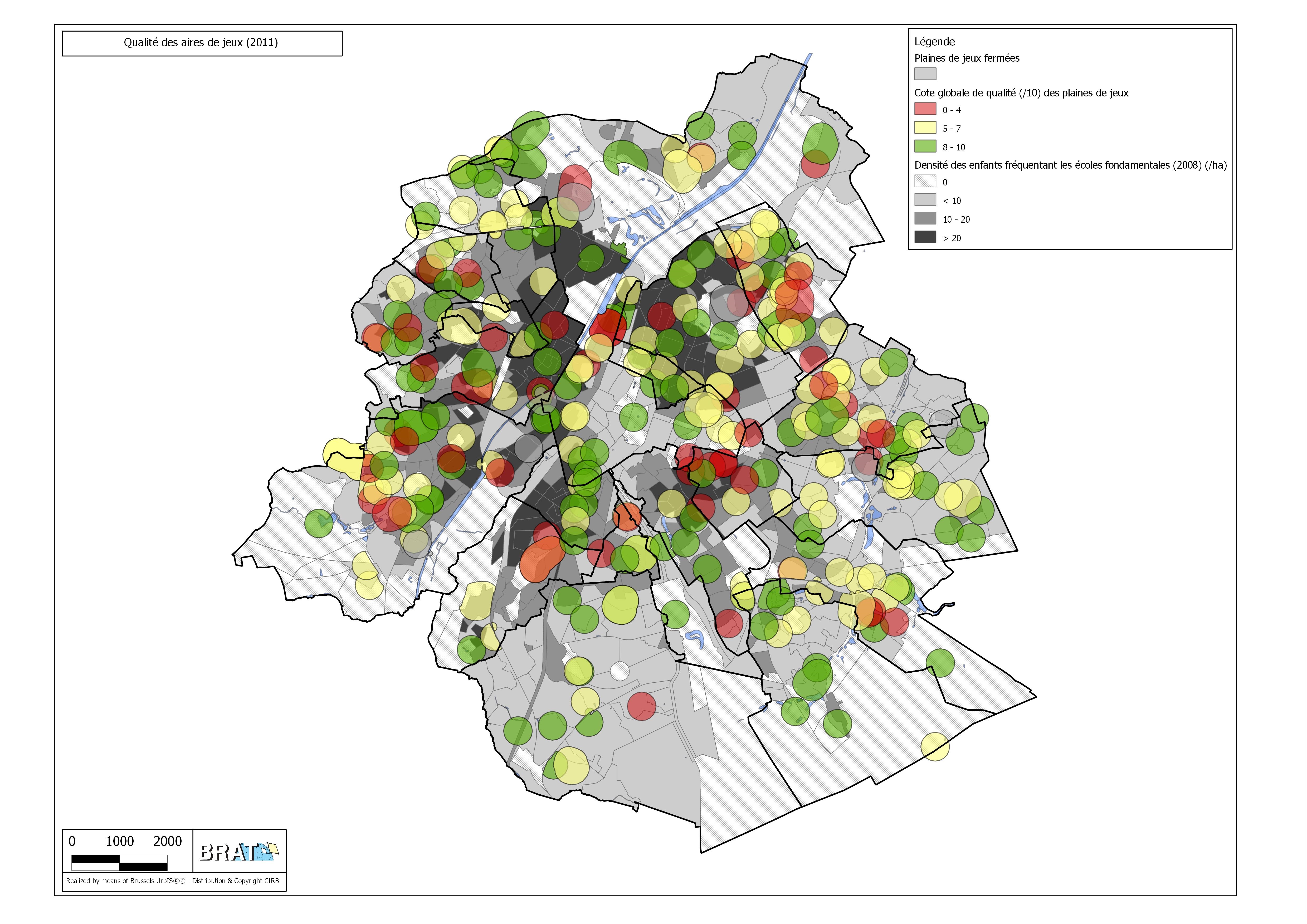

Le maillage jeux

-

Sport et espaces verts en Région bruxelloise

-

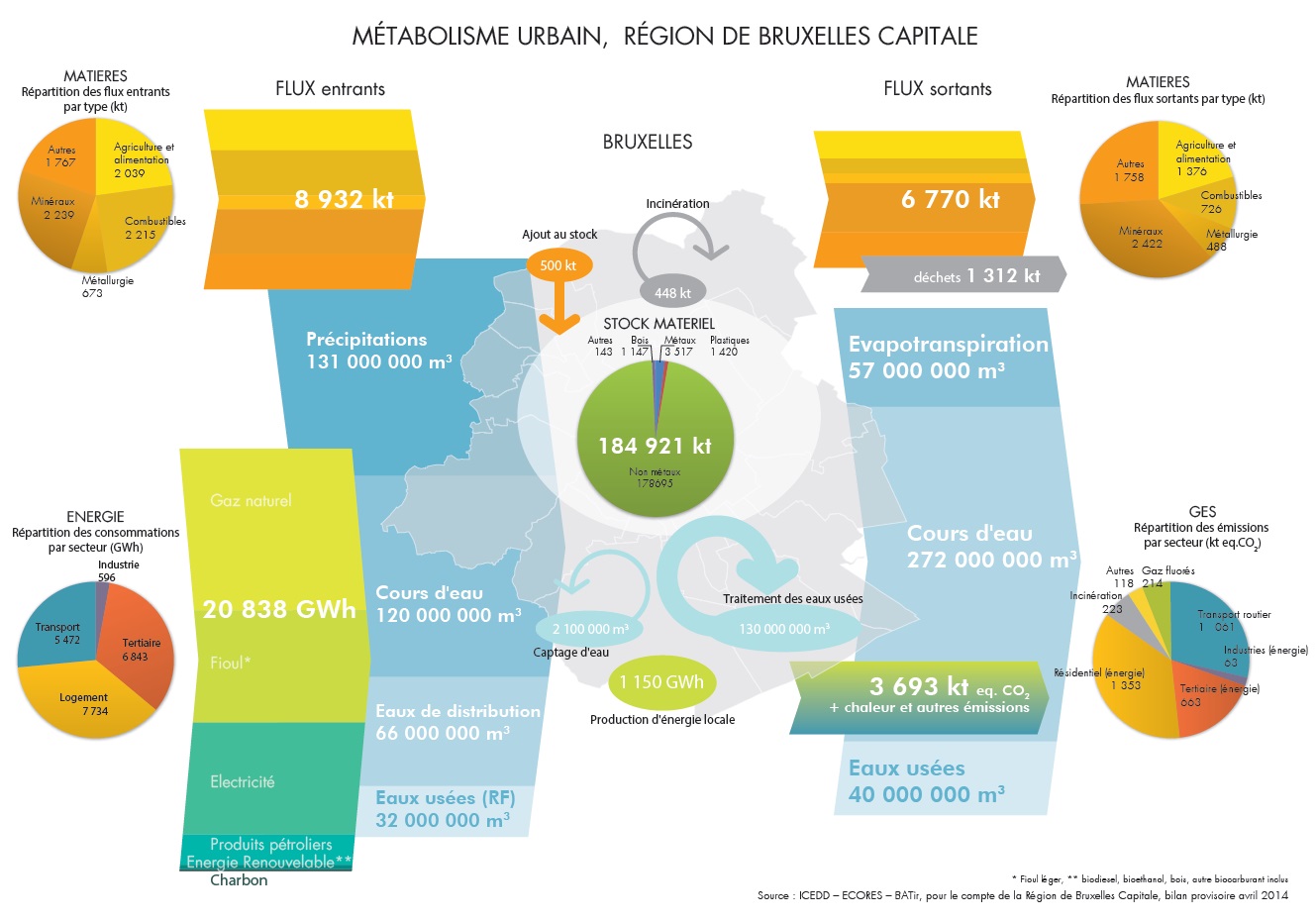

Métabolisme urbain, bilan des flux de matières et d'énergie

-

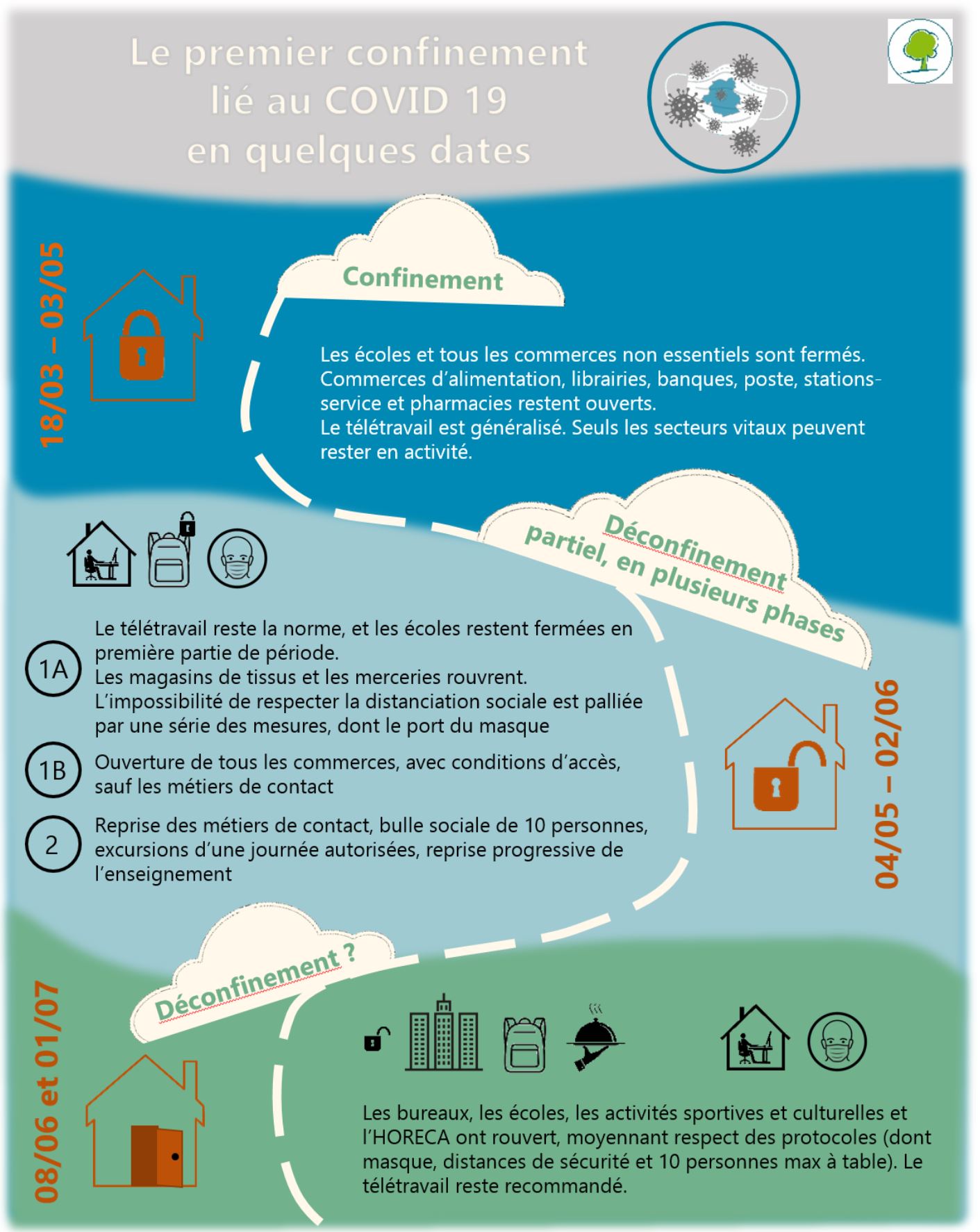

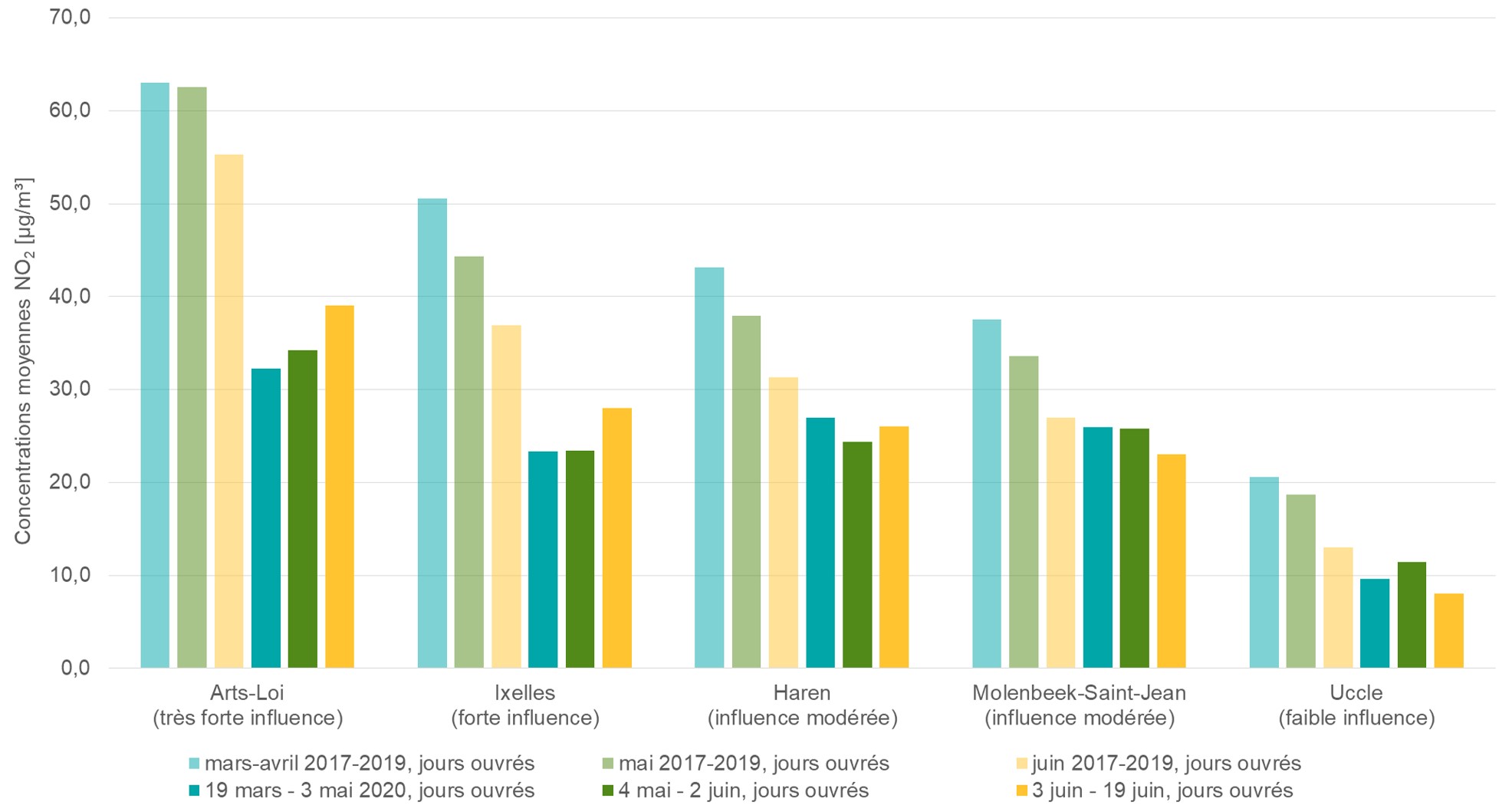

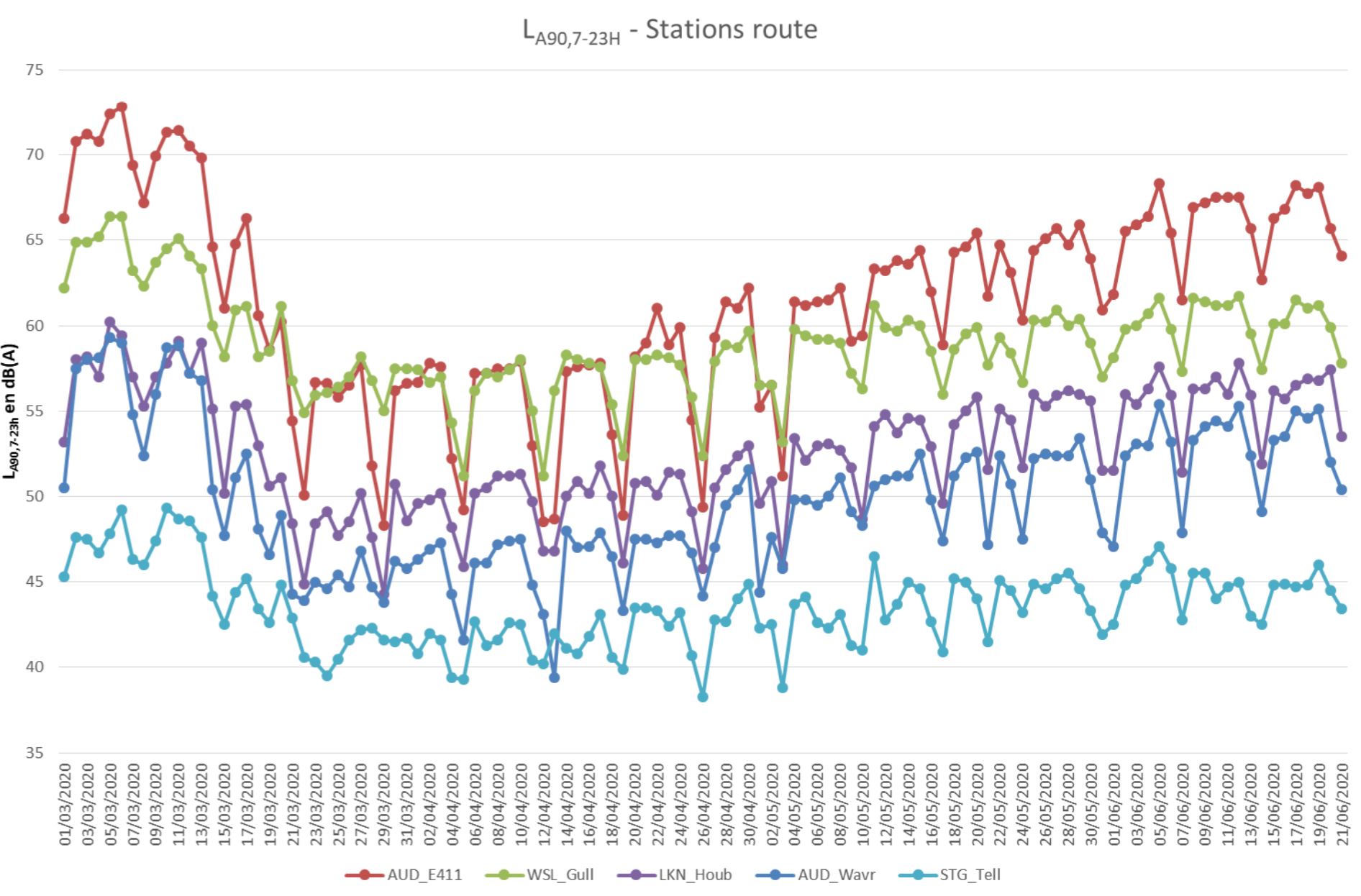

Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ?

-

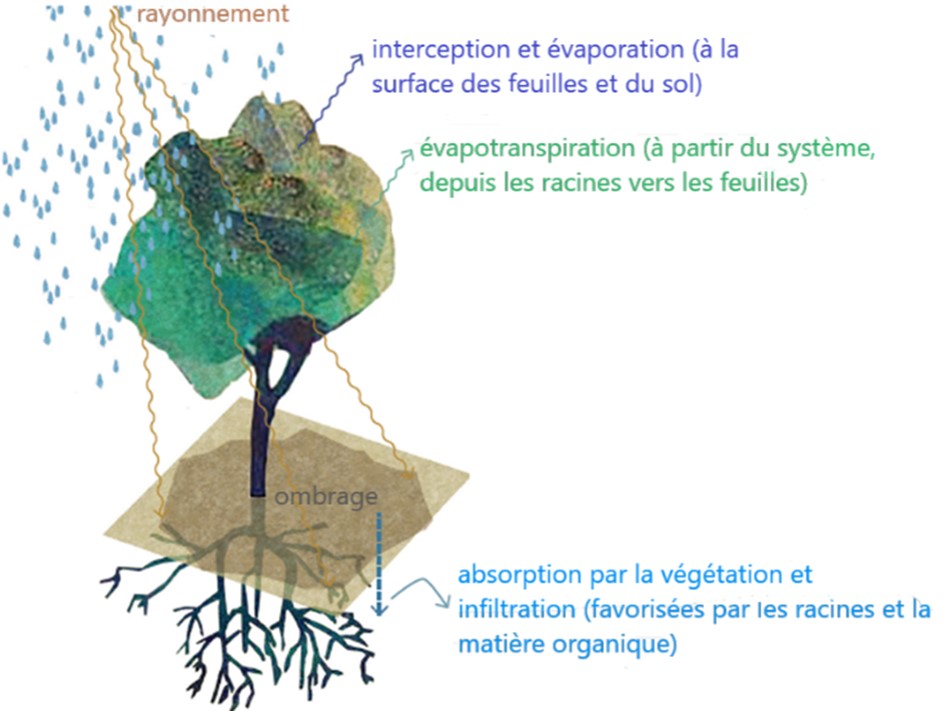

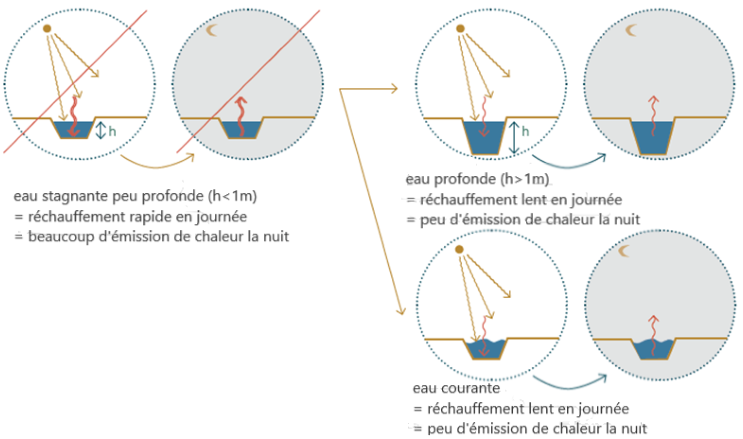

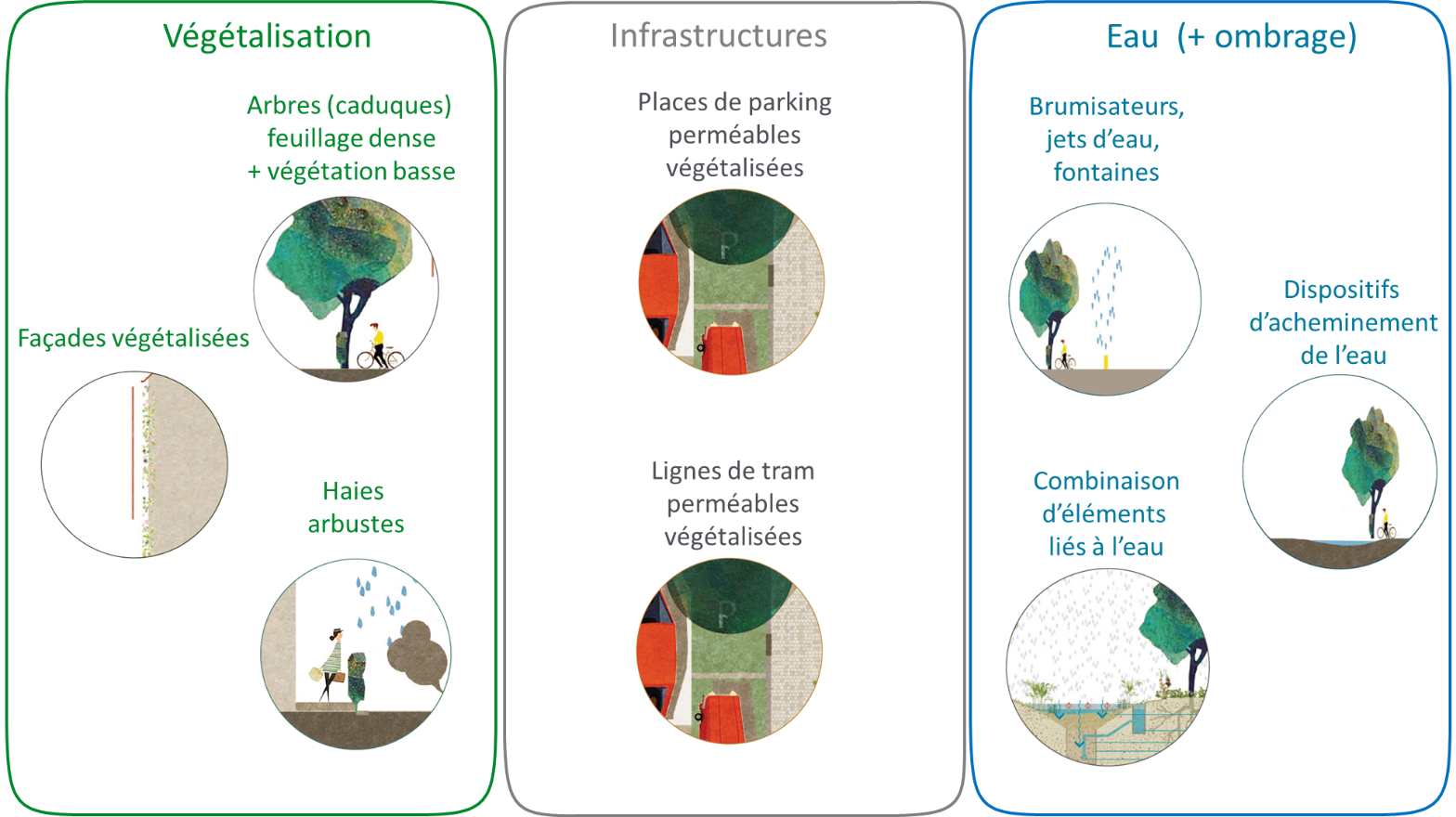

Végétaliser pour refroidir les espaces urbains : des solutions fondées sur la nature

-

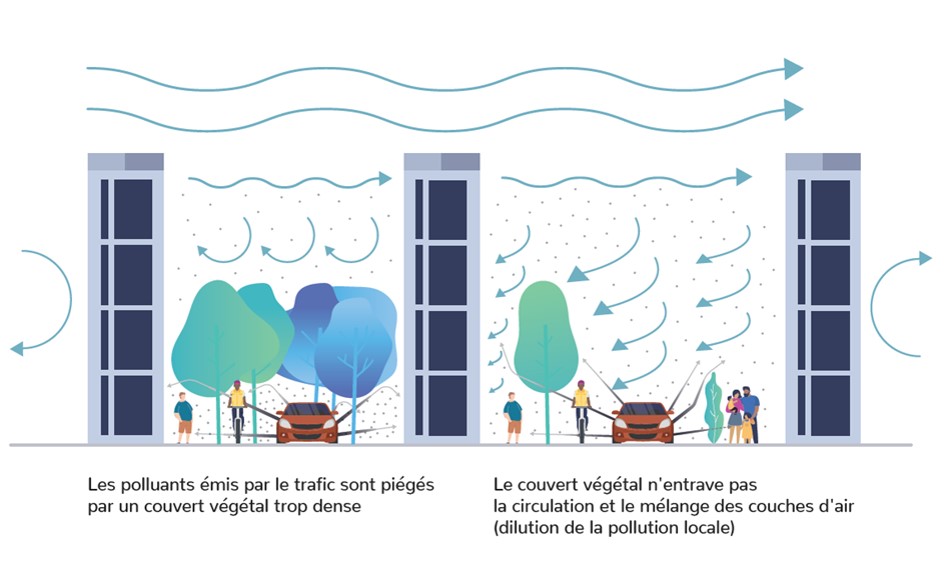

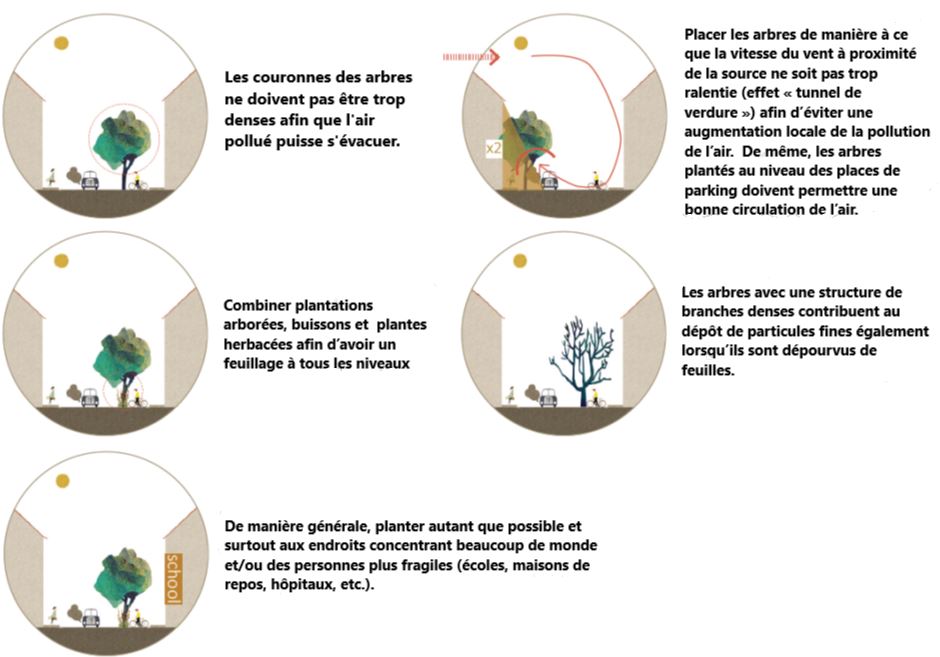

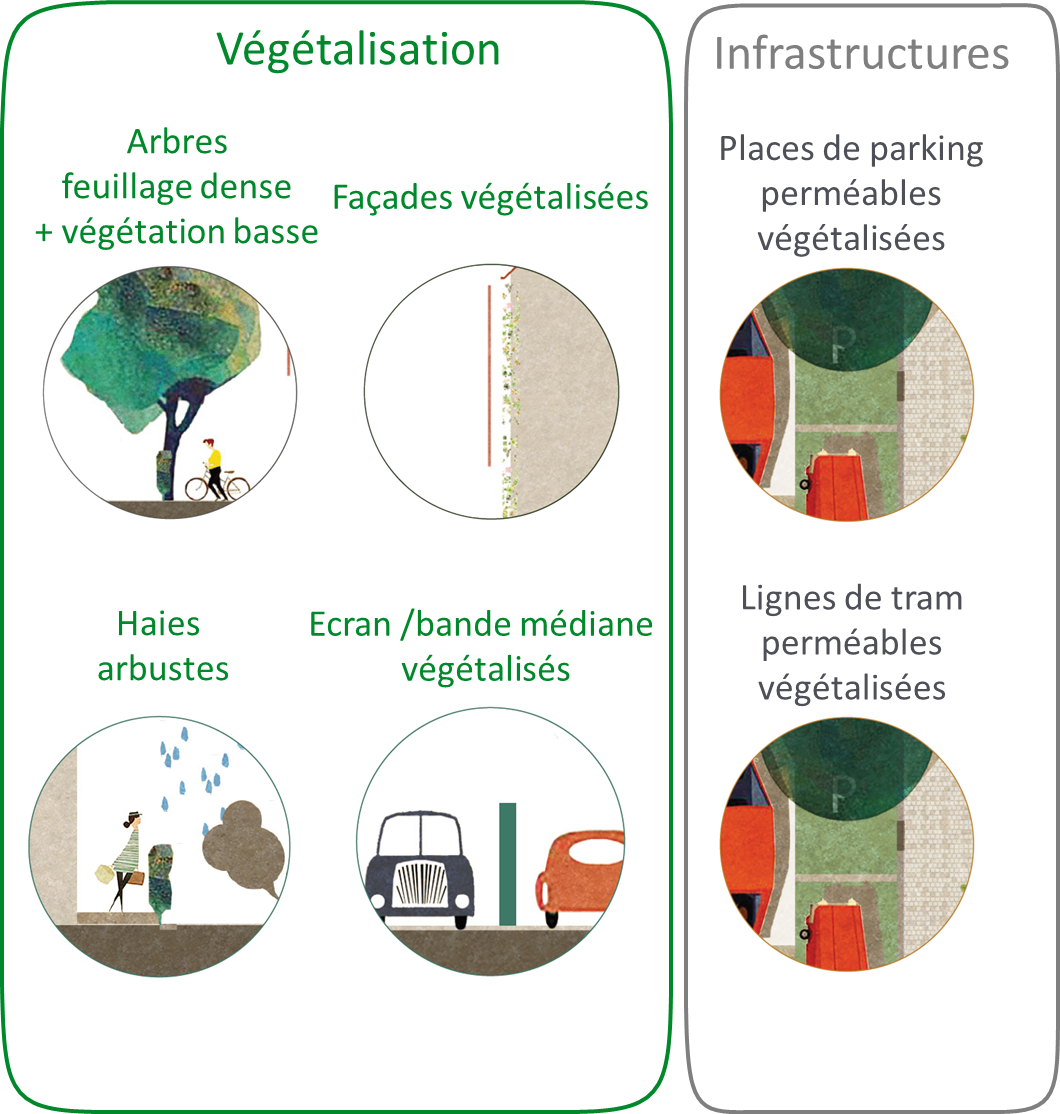

Végétaliser pour réduire localement l’exposition à la pollution de l’air : des solutions basées sur la nature

-

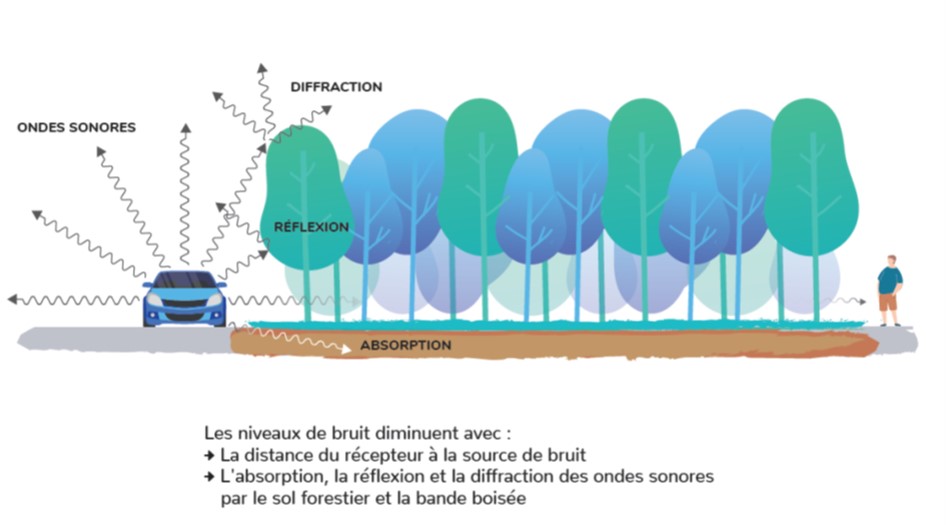

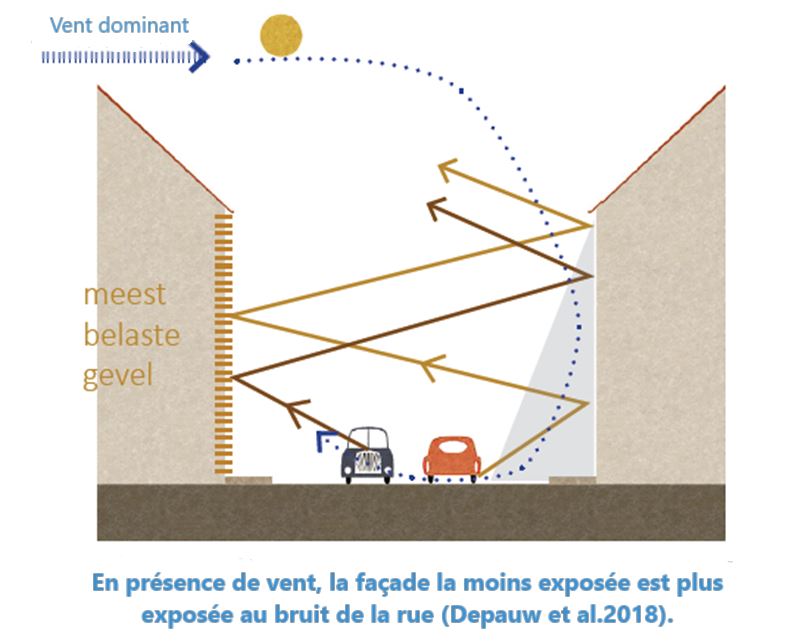

Végétaliser pour réduire localement l’exposition au bruit : des solutions fondées sur la nature

-

Poursuivre la lecture

Depuis plusieurs années, la Région met en place un grand nombre d’actions, à différentes échelles (bâtiment, quartier, ville), visant à inscrire Bruxelles dans une dynamique de ville durable. L’objectif est de concilier de manière équilibrée développement économique, qualité de vie et solidarité tout en répondant aux multiples enjeux environnementaux auxquels est confrontée la Région.

De manière générale, l’ensemble des politiques environnementales menées au niveau régional participent à augmenter la durabilité de la ville en diminuant son impact environnemental (tant au niveau local que global), en accroissant sa résilience et en améliorant la qualité de vie des Bruxellois.

Par ailleurs, certaines actions menées en matière d’environnement s’inscrivent dans le cadre de politiques transversales menées à différentes échelles et qui participent à la mise en œuvre d’une stratégie « ville durable », alliant des préoccupations environnementales, sociales et économiques.

Plans environnementaux pluriannuels

Focus - Actualisation : janvier 2024

Plans stratégiques pour la politique de l'environnement et de l'énergie

La réponse apportée par la Région aux pressions exercées sur l'environnement et la qualité de vie passe par une multitude d'outils, allant du législatif à la sensibilisation. Toute une série de plans ou programmes en lien avec l'environnement sont ainsi mis en place par Bruxelles Environnement, seul ou en collaboration avec d'autres instances publiques.

Les plans repris ci-dessous concernent pour la majorité d'entre eux l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC).

Ils ont été regroupés par domaine environnemental sur lequel ils portent.

Qualité de l'air, énergie et changement climatique

La problématique dans ces 3 domaines étant étroitement liée, la Région a développé une politique intégrée pour atteindre les objectifs régionaux en termes de réduction de la consommation d’énergie, d'amélioration de la qualité de l’air et de restriction des émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3).. Le volet légal de cette politique intégrée correspond au COBRACE ou Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Celui-ci a été approuvé le 2 mai 2013. Il comporte entre autres la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, la qualité de l’air, les plans de déplacements, le système européen d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, etc. Il fournit une base légale à une série de mesures telles que celles relatives à la "Low Emission Zone", au stationnement hors voirie, à l'amélioration des performances environnementales des véhicules, aux investissements internationaux en matière de climat, etc. Ce code a été adapté plusieurs fois depuis, dont en juin 2021 afin notamment de reprendre les objectifs de réduction des émissions régionales de gaz à effet de serre pour les décennies à venir.

Ce code prévoit l'obligation de planifier les mesures à venir dans les domaines de l'air, de l'énergie et du climat de façon intégrée, notamment par le biais de la publication, tous les cinq ans, d'un plan régional Air-Climat-Energie:

- Plan Régional Air-Climat-Energie (.pdf) : ce plan aborde les principaux secteurs émetteurs et tous les aspects de ces trois thématiques, y compris l'efficacité énergétique, la surveillance de la qualité de l’air, l'adaptation aux changements climatiques et les énergies renouvelables). Ce plan a été adopté le 27 avril 2023.

Cette deuxième version du PACE s’inscrit dans la rehausse de l’ambition régionale en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre et met l’accent sur l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Ce plan cible les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (bâtiment, transport, etc.) et encourage aussi la production d’énergie renouvelableL’énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz. (DIRECTIVE 2009/28/CE).

D'autres plans sont également à relever par rapport à ces thématiques :

- Le Plan d'urgence en cas de pics de pollution: arrêté publié le 31 mai 2018

- La stratégie RENOLUTION, correspondant à la stratégie 2030-2050 de rénovation du bâti, qui a pour objectif d'améliorer la performance énergétique de celui-ci. Le chauffage des bâtiments (logements et bureaux) représente en effet plus de 70% de la consommation énergétique régionale.

- Le plan régional de mobilité Good move (voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : mobilité), qui a une influence importante sur la qualité de l’air et le climat, puisque le secteur du transport est le principal secteur émetteur de polluants atmosphériques, et le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre.

Eau

- Plan de gestion de l’eau 2022-2027 (.pdf) : ce plan se veut une réponse globale et intégrée à tous les défis en lien avec la gestion de l'eau en Région bruxelloise. Il intègre en outre 2 documents importants : le plan de gestion des risques d'inondation et le registre des zones protégées. Cette 3e version du Plan de Gestion de l’Eau a été approuvée le 22 juin 2023. Elle vise toujours l’atteinte progressive d’ambitieux objectifs environnementaux établis pour les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), les eaux souterraines et les zones protégées en conformité avec la Directive-cadre eau européenne. Ce plan tient compte des spécificités de notre ville-région (imperméabilisation importante des sols, forte densité de population) pour apporter les réponses adéquates. Il vise à augmenter la résilience de notre ville face aux changements climatiques -et comporte à ce titre des mesures de prévention et de gestion face aux épisodes de sécheresse-, à promouvoir une utilisation rationnelle et durable de l’eau, ou encore à préserver les cours d’eau, plans d’eau et zones humides de notre milieu urbain. Le plan envisage également l’eau comme source d’énergie renouvelable.

- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022: approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas).

Santé

- Voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : Plan d'action national Environnement-Santé

- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022: approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas).

Déchets et matières premières, économie circulaire

- Cinquième "Plan Déchets", le "Plan de gestion des ressources et des déchets 2018-2023" (en collaboration avec l'Agence régionale de la Propreté - ARP ou Bruxelles Propreté) : celui-ci cherche à tendre vers le « zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets.», via un objectif triple : ancrer une transformation des pratiques de consommation plus durables et plus circulaires ; maximiser la préservation et la valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. de la matière, si possible localement ; et entrainer le secteur économique de l’offre dans la pratique circulaire. Il a été approuvé le 22 novembre 2018.

Il a fait l'objet d'une évaluation intermédiaire en mai 2021, qui a permis d’analyser les résultats concrets à mi-parcours, de consulter et recueillir l’avis des parties prenantes bruxelloises afin de tirer une série de recommandations à mettre œuvre durant la seconde partie de la période.

- Shifting Economy, nouvelle stratégie de transition économique 2022-2030 de la Région de Bruxelles-Capitale, co-pilotée par Bruxelles Environnement, Bruxelles Economie et emploi, Hub.brussels et Innoviris : suite du Programme régional en économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. (ou PREC) de 2016, sa portée est néanmoins plus large et son ambition plus importante. Elle vise en effet à la transformation de l’économie bruxelloise pour qu’elle soit décarbonée, régénérative, circulaire, sociale, démocratique et digitale. Elle a été adoptée le 31 mars 2022.

Espaces verts, biodiversité, Forêt de Soignes

- Plan nature 2016-2020 : ce plan met en place des mesures visant à combiner développement urbain et nature, en mettant l’accent sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., la protection et le développement de la nature. Il a été approuvé le 14 avril 2016.

- Stratégie bruxelloise pour les insectes pollinisateurs 2023-2030 : adoptée le 15 décembre 2022, cette stratégie vise à favoriser les conditions nécessaires à la conservation et au développement des populations d’insectes pollinisateurs et auxiliaires. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie nationale belge 2021-2030.

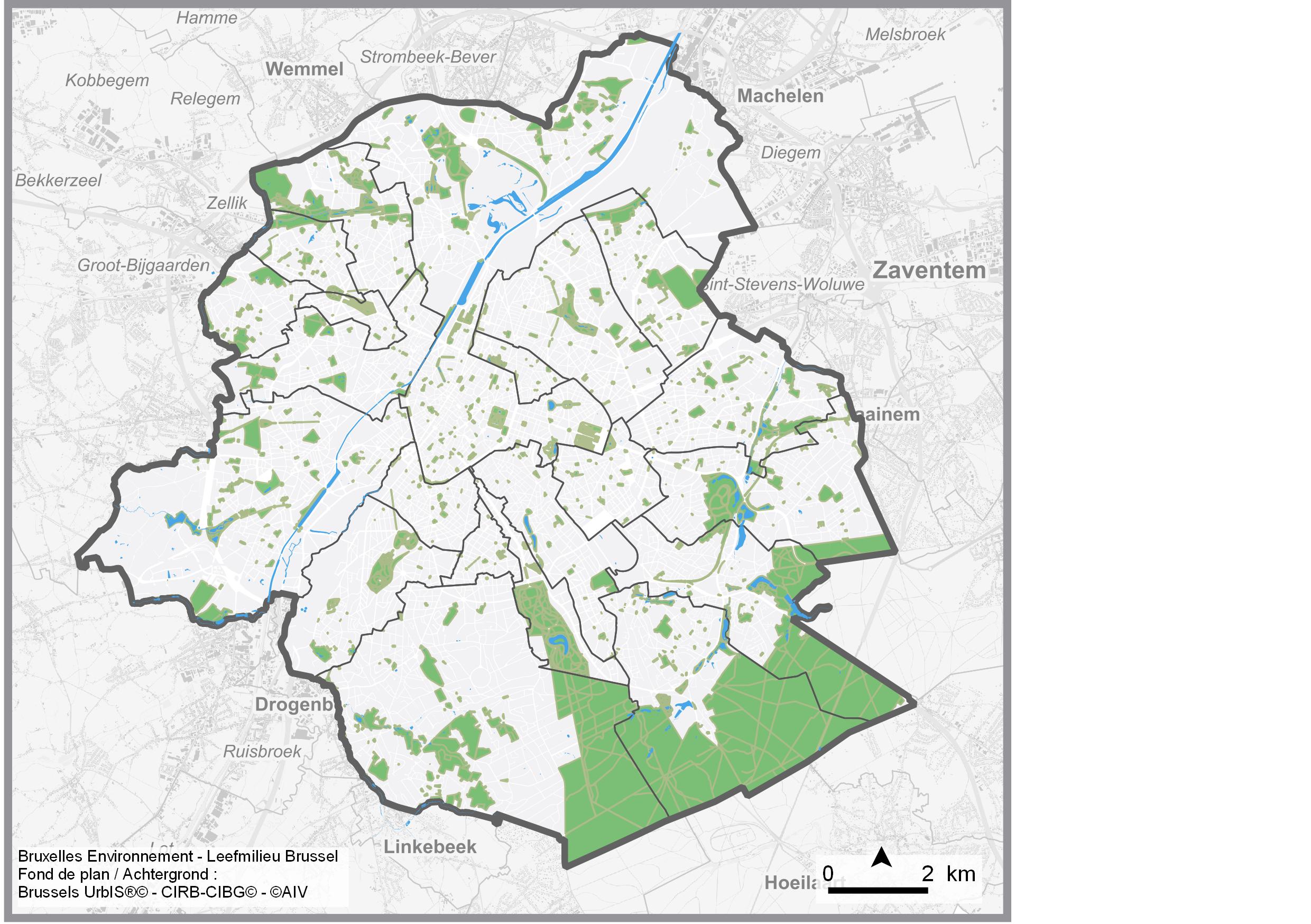

- Plan de gestion des zones Natura 2000 : 3 zones Natura 2000 ont été identifiées via des arrêtés de désignation en Région Bruxelloise :

- BE10000002 : Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise – complexe Verrewinkel – Kinsendael : approuvé le 24 septembre 2015. Cette zone a fait l'objet d'une extension , approuvée le 7 février 2019.

- BE10000003: Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise : approuvé le 14 avril 2016.

- BE10000001 : La forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe – complexe Forêt de Soignes – Vallée de la Woluwe : approuvé le 14 avril 2016.

Par l'approbation de ces différents arrêtés, le Gouvernement a reconnu ces zones comme Zone spéciale de conservation (ZSC). Bruxelles Environnement doit maintenant établir pour celles-ci, en collaboration avec les éventuels propriétaires et utilisateurs concernés (autres que la Région), un plan de gestion.

- Plan de gestion pour la Forêt de Soignes bruxelloise , rédigé par Bruxelles Environnement en collaboration avec les Monuments et Sites : approuvé par l'arrêté du 4 avril 2019.

- Schéma de structure (interrégional) pour la Forêt de Soignes : signé par les 3 Régions en 2008.

- Plan Directeur pour la zone interrégionale de Neerpede (Région de Bruxelles-Capitale) et Vlezenbeek-St-Anna-Pede (Région flamande) : approuvé en septembre 2014.

- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022 : approuvé le 19 juillet 2017 (voir plus bas)

- Voir dans les plans d'autres instances ci-dessous : Stratégie nationale belge biodiversité 2020

Bruit

- Plan QUIET.BRUSSELS , troisième plan de prévention et de lutte contre le bruit pour la Région de Bruxelles-Capitale, adopté le 28 février 2019. Ses objectifs : réduire les effets du bruit sur la santé, permettre à chacun d’avoir accès au calme et maintenir l’attractivité de la ville.

Pesticides

- Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022 , qui vise essentiellement à la réduction des risques et des effets des pesticides (ainsi que plus secondairement des biocides): approuvé le 19 juillet 2017. La version 2023-2027 du plan a été soumise à la consultation publique entre janvier et mars 2022. L'adaptation du projet de plan est actuellement en cours, en vue d'une publication en décembre 2022.

Alimentation

- Stratégie Good Food « Vers un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-Capitale » portée par Bruxelles Environnement et la cellule Agriculture du Service public régional de Bruxelles (SPRB): elle vise à placer l’alimentation au cœur de la dynamique urbaine, en l’abordant dans toutes ses dimensions, économiques, sociales et environnementales. Son ambition est double: « mieux produire », c’est-à-dire cultiver et transformer localement des aliments sains et respectueux de l’environnement ; et « bien manger » ou rendre accessible à tous une alimentation savoureuse et équilibrée, composée d’un maximum de produits locaux. Elle a été adoptée en mars 2015.

L'évaluation de cette stratégie, réalisée en 2020, a montré des avancées tangibles en la matière, mais aussi des faiblesses et des opportunités pour la suite. La stratégie GoodFood2 (2022-2030) fait l'objet en 2021 d'un processus de co-construction avec tous les acteurs de terrain, pour l'identification des orientations et objectifs clés, qui seront déclinés en actions en 2022.

Sols

- La stratégie "Good Soil", initiée pour développer une gestion intégrée et durable des sols, et qui vise la protection et la restauration du sol bruxellois et de toutes ses fonctions essentielles, en abordant toutes les menaces : au-delà de la contamination des sols par les polluants chimiques, elle s'intéressera également aux aspects physiques et biologiques du sol. Le principe de base de cette stratégie est de déterminer l'utilisation appropriée du sol (nature, agriculture, gestion de l'eau ou du climat, infrastructures, …), pour chaque sol. Et ce, notamment sur base de la connaissance de la qualité des sols, qui est à développer.

Plans d'autres instances ayant un impact environnemental important

Les résultats de la politique environnementale et énergétique de la Région sont inévitablement influencés par des mesures et priorités définies dans des domaines politiques connexes. L'énumération ci-dessous se limite aux principaux plans et programmes pluriannuels.

Déclaration de politique régionale

Plan Régional de Développement Durable

Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) a été approuvé le 12 juillet 2018. Les objectifs visés constituent les fondements de nombreuses mesures et actions reprises dans le plan air-climat-énergie, le plan de gestion de l'eau ou le plan nature par exemple, qui précisent les modalités des piliers d'actions du PRDD, tels que la mobilité, l'aménagement du territoire, la gestion du maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites., etc.

Plan Mobilité

Le plan régional de mobilité 2020-2030 Good Move a été approuvé par le Gouvernement en 2020. Il définit les grandes orientations politiques dans le domaine de la mobilité.

La Région s’appuie également sur une série de plans stratégiques thématiques, comme le plan piéton, le plan vélo, le plan sationnement ou le plan marchandises. Une actualisation de ces outils est en cours afin d’assurer leur adéquation avec les ambitions du nouveau plan Good Move 2020-2030 en matière de mobilité et de sécurité routière. Ces nouveaux documents seront appelés « feuille de route ».

Les mesures prévues dans le chapitre consacré au transport du plan air-climat-énergie (ACE) complètent ce plan dans le but d'atteindre les objectifs régionaux en matière de qualité de l’air et d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, le Plan ACE prévoit plusieurs actions en vue de rationaliser l'utilisation de la voiture et de promouvoir des alternatives à la voiture personnelle.

Polluants organiques persistants

En Belgique, la Convention de Stockholm en matière de POP(Polluants organiques persistants) Groupe de composés organiques d'origine anthropique qui résistent à la dégradation biologique, chimique et photolytique. Ils sont donc persistants dans l'environnement. Ils sont peu solubles dans l'eau et très solubles dans les lipides, ce qui cause une bio-accumulation des POP dans les graisses des organismes vivants. Semi-volatils, ils circulent en passant par plusieurs cycles d évaporation, de transport atmosphérique et de condensation (« effet sauterelle »). Ils parviennent ainsi à parcourir rapidement de grandes distances et se retrouvent partout dans le monde, même où ils n'ont jamais été utilisés. relève des compétences dites "mixtes", c'est-à-dire qu'aussi bien le fédéral que les Régions sont compétents et peuvent prendre des décisions dans les matières concernées.

- Le troisième plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur pour les polluants organiques persistants 2014-2018 a été élaboré en 2009 et sa mise à jour, adoptée par la Conférence interministérielle Environnement le 29 janvier 2019, est disponible via le site de la Convention (voir "COP7 amendments") .

Plan national d'action Environnement-Santé

Avec le National Environment and Health Action Plan (NEHAP) , la Belgique entend non seulement répondre à ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale, et en particulier de l'organisation mondiale de la santé (OMS), mais aussi et surtout mettre les questions de la santé et de l'environnement sur la table au sein de l'Etat fédéral belge. Le plan regroupe un maximum d'informations au profit des nombreuses instances qui, en Belgique, sont compétentes pour des matières en lien avec l'environnement et la santé, à savoir les communautés et diverses institutions fédérales et régionales.

- Plan national d'action Environnement-Santé 2009-2013: programme opérationnel NEHAP2 : ce programme comprend les actions communes qui ont été approuvées par la Conférence interministérielle mixte Environnement Santé.

- L'évaluation du NEHAP2, initialement prévue pour 2015, a pris du retard et a été réalisée en 2017. Cette évaluation -ainsi que la déclaration d'Ostrava adoptée en juin 2017- doit permettre de dessiner les contours du NEHAP3. Un nouveau plan d'action nécessitant beaucoup de préparations, la cellule a mis en place un «portfolio national» en 2018, qui présente un résumé des activités de la cellule nationale, des partenaires au sein de la cellule et des collaborations avec des partenaires extérieurs au NEHAP. Ce travail volumineux fournit une image de la situation actuelle en matière de santé environnementaleDésigne les aspects de la santé et des maladies humaines influencés par des facteurs liés à l'environnement. Ce terme réfère également à la théorie et à la pratique visant à évaluer et à contrôler les facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter la santé. La santé environnementale inclut les effets pathologiques directs des produits chimiques, des radiations et de certains agents biologiques. Elle inclut également les effets (souvent indirects) de l'environnement physique, psychologique, social et esthétique sur la santé et le bien-être.. Il jette également les bases des travaux futurs de la cellule nationale et du NEHAP 3. Le 3ème NEHAP est en cours d'élaboration et verra probablement le jour en 2022.

Stratégies nationales liées à l'adaptation aux changements climatiques

La Commission nationale Climat (CNC) a été créée en 2002 afin d’assurer la coordination de la politique belge en matière de climat au niveau national. Il s'agit d'un organe constitué de représentants de l'Etat fédéral et des 3 Régions. Différents plans et stratégies ont été mis en place dans ce cadre, en lien avec l'adaptation aux changements climatiques, dont :

- Stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques (.pdf) , approuvée en déc. 2010. Elle a été complétée en 2020 par la Stratégie à long terme de la Belgique sur les changements climatiques, à l'horizon 2050.

- Le Plan national d'adaptation 2017-2020 : adopté le 19 avril 2017. Ce plan fédéral complète les plans d'action régionaux. Il identifie les mesures d'adaptation pour les dix secteurs pour lesquels le fédéral peut influencer l'adaptation aux changements climatiques: transport, économie, énergie, environnement marin, recherche, soins de santé, coopération au développement, sécurité internationale, gestion de crise en cas de catastrophe naturelle et agriculture. Il comporte également plusieurs mesures transversales. Ce plan a fait l'objet d'une évaluation finale fin 2020, qui a identifié les points de travail restants. Ceux-ci pourraient constituer la base d’un suivi après une mise à jour des priorités. Le plan d'action bruxellois sur le sujet correspond au chapitre sur l’adaptation du plan intégré Air-Climat-Énergie (voir plus haut).

- Le Plan National intégré Energie Climat Belge 2021-2030 a été approuvé par la CNC et CONCERE (groupe de concertation fédéral-régional mis en place autour des matières d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique) en décembre 2018 et la version définitive a été remise à la Commission Européenne fin 2019. La contribution bruxelloise à ce plan, le Plan énergie climat 2030 de la Région de Bruxelles-Capitale, a été remplacée par le 2e plan Air-Climat-Energie (voir plus haut).

Coordination dans le cadre du plan "Forte chaleur et pics d'ozone"

Durant l'été 2003, l'Europe a été frappée par une vague de chaleur d'ampleur exceptionnelle. Suite à cet épisode, de nombreux états ont entrepris de mettre en place ou de renforcer leurs structures de gestion de crise en lien avec ce type d'événements via des plans de gestion de canicule ou de vague de chaleur. En Belgique, il a été choisi d'associer la gestion des fortes températures et la question des pics d'ozone qui y sont souvent liés.

- La mise en œuvre du plan "Forte chaleur et pics d'ozone" adopté en 2015 a fait l'objet d'un protocole de coordination entre les 3 Régions et CELINE (Cellule interrégionale de l'Environnement)

Biodiversité

- Stratégie nationale belge biodiversité 2020 : correspond à une actualisation de la version couvrant la période 2006-2016. Elle a été approuvée le 13 novembre 2013 par la Conférence interministérielle Environnement (CIE). Avec les plans d'action régionaux, cette stratégie nationale pour la biodiversité constitue le principal instrument de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique (Rio 1992).

Pesticides (produits phytosanitaires)

La transposition de la directive européenne 2009/128/CE « Pesticides » en droit belge nécessite d'accorder au préalable les compétences fédérales et celles des 3 Régions. Le programme national de réduction des pesticides - NAPAN, pour Nationaal Actie Plan d'Action National– est donc constitué du programme fédéral et des programmes des trois Régions.

- Plan national d'action ou NAPAN 2018-2022, qui reprend notamment le programme régional bruxellois de réduction des pesticides 2018-2022 (approuvé le 19 juillet 2017). Comme précisé plus haut, la version 2023-2027 du plan a été soumise à la consultation publique début 2022, en vue d'une publication en novembre 2022.

Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes

Focus - Actualistion : février 2020

Le principe d'une zone de basses émissions est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler. Objectif ? Réduire les émissions dans l'air de polluants provenant du transport routier. En RBC, en 2025, un tiers du parc de véhicules actuel serait concerné par les restrictions d'accès. Suite à la mise en place de la LEZ et aux évolutions technologiques des véhicules, les émissions de NOx et de particules fines devraient être sensiblement réduites d'ici à 2025, avec un impact positif sur la qualité de l'air. Les normes européennes actuelles pour le NO2 seraient ainsi respectées dans l’ensemble des stations de mesure de la Région entre 2020 et 2025.

Quel est l'impact du transport routier sur la santé et la qualité de vie ?

Le transport routier est responsable d’émissions de polluants atmosphériques, qui altèrent la qualité de l’air. Ces émissions sont de deux types :

- Les gaz d’échappement contiennent des substances telles que des oxydes d’azote (NOx), des particules fines (PM10 et PM2.5, Black Carbon), des oxydes de soufre (SOx), du monoxyde de carbone (CO) et plusieurs métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic.. Ces émissions varient en fonction du type de carburant et de la norme EURO (et de l’âge) du véhicule.

- L’abrasion des pneus, des freins et du revêtement de la route est source d’émissions de particules fines et de métaux lourds, qui varient notamment en fonction du poids du véhicule.

À Bruxelles, le transport routier correspond ainsi à l'une des principales sources d’émissions de substances acidifiantes, de précurseurs d'ozone -dont les oxydes d’azote (NOx)- et de particules fines.

Ces émissions ont une incidence négative sur la qualité de l’air (voir les indicateurs sur la concentration en NO2 et en PM10). Elles sont par conséquent susceptibles d'impliquer des problèmes de santé pour l’ensemble de la population. Le lien est ainsi fait avec des décès prématurés et des problèmes de santé importants (maladies respiratoires et cardio-vasculaires, …), en particulier pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées (Bruxelles Environnement, 2015 ; OMS, 2018). Les gaz d’échappement des moteurs diesel sont en outre classés comme « cancérogènes pour l’homme » du fait de leur contribution à un risque accru de cancer du poumon (OMS, 2012).

Ainsi, notamment, le nombre de décès prématurés en Belgique dus à l’exposition aux particules fines, au dioxyde d’azote et à l'ozone était estimé pour 2016 à 7.600, 1.600 et 180 respectivement (AEE, 2019).

Une "Zone de Basses Emissions" : c'est quoi, et pourquoi ?

L’objectif d'une zone de basses émissions (en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) est d’améliorer la qualité de l’air en interdisant progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone. À Bruxelles, une LEZ a été mise en place depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit.

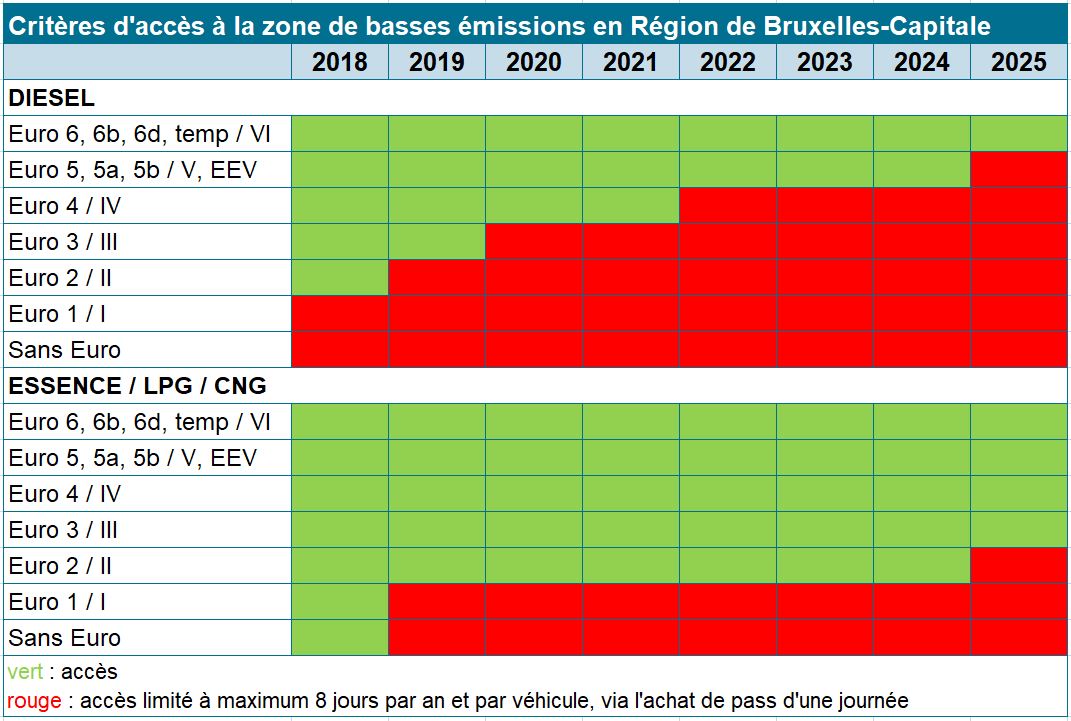

L'accès à la LEZ est conditionné par l'âge et le type de véhicule. En effet :

- Les véhicules les plus anciens, de norme EURO inférieure, émettent en moyenne plus de polluants nocifs pour la santé que les véhicules récents.

- Les véhicules diesel émettent en moyenne plus de polluants que les véhicules essence, à l'exception des gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). (notamment les oxydes d’azote : les émissions mesurées en conditions réelles sont jusqu'à environ 10 fois plus importantes que celles des moteurs à essence, même pour les véhicules récents de norme EURO 6 – icct, 2014). Leurs gaz d’échappement sont en outre, comme précisé plus haut, considérés comme cancérogènes pour l’homme.

Certains véhicules sortent du champ d’application de la LEZ bruxelloise (notamment les deux-roues ou les véhicules électriques) : elle concerne les voitures, camionnettes (≤ 3.5t), (mini-)bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger. Les poids-lourds sont pour leur part soumis à un système de tarification spécifique, indépendant.

Concrètement, en 2018, l’interdiction de circulation ne portait que sur les véhicules diesel les plus anciens (âgés d'au moins 22 ans). Les critères d’accès se renforceront ensuite chaque année :

L'année 2018 a en outre représenté une année charnière, avec une phase transitoire de 9 mois pendant laquelle l'information a été privilégiée, de façon générale comme de façon plus ciblée (via des courriers d'avertissements) ; les infractions ont été verbalisées à partir du 1er octobre 2018.

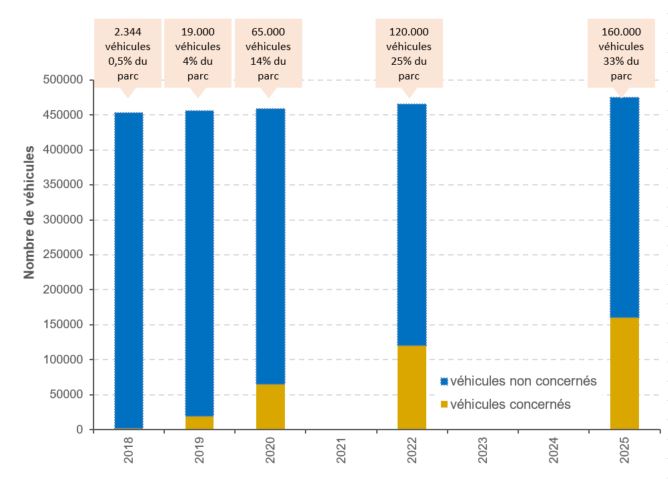

Combien de véhicules seraient concernés ?

Estimer les implications de la mise en place de la LEZ nécessite d'estimer l'évolution du nombre de véhicules « trop » polluants que contiendrait le parc de véhicules bruxellois entre 2018 et 2025, et dont la circulation serait évitée grâce à celle-ci.

Différentes hypothèses ont été posées pour faire cette projection :

- Le taux de croissance du parc de véhicules est estimé via une extrapolation linéaire de l'évolution durant les années précédentes ;

- L’évolution de la composition du parc (répartition entre les carburants et les normes Euro) ne tient pas compte des changements de comportement ou de choix d’achat de véhicules que pourraient susciter les politiques de mobilité mises en place ;

- Le modèle ne tient pas compte non plus du fait que certains véhicules, comme par exemple certaines voitures de plus de 30 ans, puissent déroger à l’interdiction de circuler ;

- Enfin, les véhicules qui ne sont pas immatriculés en RBC ne font pas partie de l’analyse, en raison du manque d’informations fiables sur le nombre et les caractéristiques environnementales de ces véhicules.

Evolution modélisée du nombre de véhicules (voitures, camionnettes, bus/autocars) immatriculés en RBC qui seraient concernés par l'interdiction de circuler entre 2018 et 2025 en cas d'application des critères de la LEZ (à politiques et comportements inchangés)

Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Fiscalité, Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, à partir de la composition du parc en septembre 2016, sur base -entre autres- des données de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV)

On estime ainsi qu’en 2018, dans une situation d’évolution sans LEZ, environ 0,5% du parc automobile immatriculé à Bruxelles (hors leasing) aurait été concerné par l’interdiction de circuler. Cette part augmenterait progressivement pour atteindre environ un tiers du parc en 2025. La majorité des véhicules bruxellois concernés par l’interdiction de circuler sont des voitures (57% en 2018, 80% en 2020).

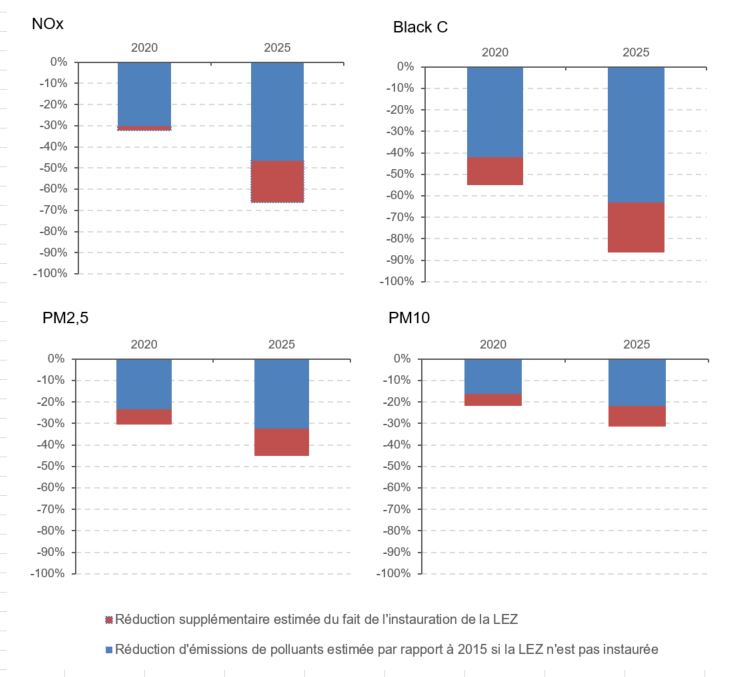

Quel impact sur les émissions du parc de véhicules ?

L’évolution projetée des émissions provenant du transport routier a également été estimée à l’horizon 2025, selon deux scénarios :

- Un scénario « sans LEZ », mais tenant compte de l’effet de l’ensemble des législations existantes (principalement l’application de normes Euro au niveau européen, qui participe à un renouvellement du parc dans son ensemble) ;

- Un scénario « avec LEZ », en utilisant le modèle de projection des émissions du transport routier développé au sein de Bruxelles Environnement.

Pour des raisons techniques, le parc de véhicules pris en compte cette fois est plus large que celui utilisé ci-dessus : il correspond à l’ensemble des véhicules motorisés, y compris les voitures de leasing, poids-lourds et deux-roues.Ces estimations reposent sur un certain nombre d’hypothèses, à savoir que :

- La LEZ n’influencerait pas le comportement des Bruxellois en matière de choix de mobilité : on estime que le nombre de kilomètres parcourus reste identique par catégorie de véhicules. Toutefois, en incitant les citoyens concernés à opter pour des alternatives à la voiture, l’objectif de la LEZ est de contribuer à une réduction du nombre de kilomètres parcourus.

- En tenant compte des dérogations, de l’achat de pass journaliers et des potentielles infractions, on estime que 25% des véhicules interdits continueront de rouler.

- Les estimations tiennent compte de l’effet des nouvelles procédures d’homologation des véhicules qui devraient permettre de mieux maîtriser les émissions de NOx des véhicules diesel en conditions réelles.

Evolution estimée des émissions de polluants dans l'air (NOx, Black Carbon, PM2,5 et PM10) provenant du transport routier, en 2020 et 2025 par rapport à 2015

Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Environnement

Selon ces modélisations, la mise en œuvre de l’ensemble des législations existantes et de la LEZ devrait permettre une réduction significative des émissions de polluants issus du transport routier à l’horizon 2020 et 2025 :

- les émissions de NOx provenant du transport routier en RBC devraient être réduites d’environ 32% d’ici 2020 et 66% d’ici 2025 (par rapport aux émissions de 2015).

- Les émissions de black carbon provenant du transport routier devraient, elles, diminuer d’environ 55% d’ici 2020 et 86% d’ici 2025

- L'effet sur les émissions de particules fines par le transport routier serait un peu moins marqué mais quand même sensible : une réduction des émissions de PM2.5 de 45% est attendue d'ici à 2025 (par rapport à 2015), et de 31% pour les PM10.

Quel impact sur les concentrations de polluants dans l'air ?

L'impact de la réduction des émissions issues du transport routier sur la qualité de l'air (ou les concentrations de polluants dans l'air) peut être estimé pour les zones dont la qualité de l'air est fortement influencée par le trafic : l’hypothèse faite est que les concentrations diminuent proportionnellement à la diminution des émissions. Cette méthodologie ne s’applique qu'à des polluants dont les émissions sont fortement liées au trafic routier, comme c’est le cas du NO2 et du Black Carbon.

Ainsi, pour chaque station de mesure concernée, l’importance relative des différentes contributions (internes et externes à la Région) sur les concentrations mesurées peut être estimée par comparaison avec les concentrations mesurées dans certaines stations représentatives :

- de la pollution de fond belge, via une station située hors RBC non affectée par des sources locales ;

- de la pollution urbaine de fond combinée à la contribution transrégionale (station située à Uccle, relativement éloignée de sources d’émissions directes) ;

- de la contribution urbaine, principalement liée au trafic (station située à Molenbeek), et

- de la pollution supplémentaire éventuelle provenant du trafic à la station même.

La réduction des émissions est appliquée à la part de la concentration estimée comme provenant du trafic.

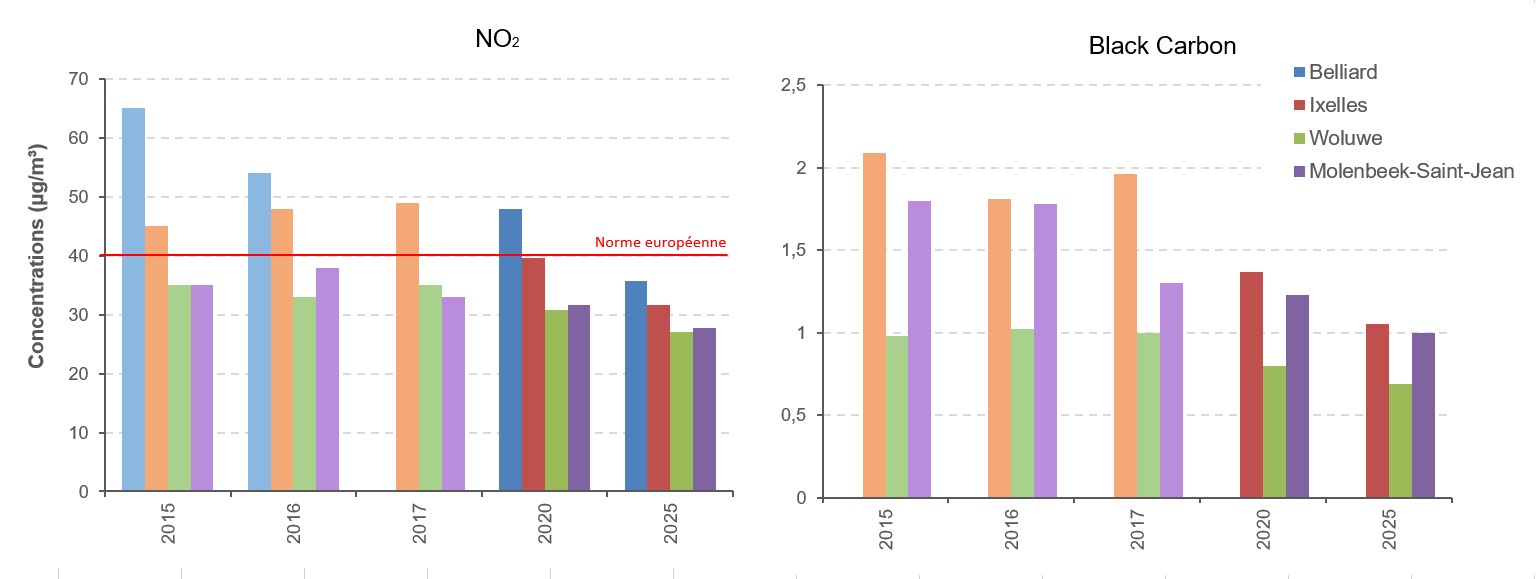

Quatre stations sont envisagées ici : Ixelles (station représentative d'une "street canyon"), Molenbeek-Saint-Jean, Woluwé-Saint-Lambert et Belliard (NO2 uniquement dans ce dernier cas).

Concentrations annuelles observées en 2015, 2016 et 2017 et concentrations prévues avec mise en œuvre de la LEZ aux stations Belliard, Ixelles, Woluwé-Saint-Lambert et Molenbeek-Saint-Jean

Source : Modélisation réalisée par Bruxelles Environnement

Les concentrations en NO2 et BC présenteraient une tendance à la diminution, avec ou sans LEZ. La LEZ viendrait accentuer cette tendance, en particulier aux endroits où le trafic est le plus dense.

Ainsi, par exemple, à la station d’Ixelles (caractéristique d’un milieu urbain sous forte influence du trafic et donc pour laquelle les diminutions seraient les plus marquées), les concentrations en NO2 diminueraient (avec LEZ) de 16% d’ici 2020 et de 33% d’ici 2025 par rapport à une moyenne des concentrations observées en 2015, 2016, 2017. Par rapport à un scénario sans LEZ, la LEZ permettrait d’obtenir une réduction supplémentaire de 1% en 2020 et de 10% en 2025.

À la même station, les concentrations en Black Carbon diminueraient (avec LEZ) de 30% d’ici 2020 et 46% d’ici 2025. La LEZ permettrait d’obtenir une réduction supplémentaire de 7% en 2020 et de 12% en 2025.

Selon ces modélisations, la norme légale européenne actuellement fixée pour les NO2 (concentration annuelle de 40 µg/m³) serait respectée dans l’ensemble des stations de mesure rapportées à l’Union européenne en 2020. Pour Belliard (station non rapportée à l'Union Européenne, en application de la directive 2008/50), la limite serait respectée entre 2020 et 2025. À noter qu’à la station Belliard, la norme pour le NO2 serait dépassée en 2025 dans un scénario sans LEZ (la concentration annuelle étant estimée à 42,8 µg/m³ dans ce cas de figure).

Il convient néanmoins de souligner que le calendrier actuel de la LEZ ne permet pas à lui seul d’atteindre les normes de qualité de l’air préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé, ni les engagements de la Région en matière de décarbonisation du transport, nécessaire à la lutte contre le réchauffement climatique. D’autres mesures devront par conséquent venir compléter la LEZ, tant au niveau de la mobilité (notamment la mise en œuvre de la sortie des moteurs thermiques et du plan GoodMove porté par Bruxelles Mobilité) que dans d’autres secteurs (comme le chauffage des bâtiments notamment).

À télécharger

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Rapport sur les incidences environnementales de "l’avant-projet de plan Régional Air-Climat-Energie" (voir en particulier les p. 52 et suivantes, .pdf)

- Low Emission Zone.brussels, 2019, "Effets attendus de la zone de basses émissions dur le parc automobile et la qualité de l'air en Région bruxelloise", Brochure, 21 pages,

- Bruxelles Environnement, 2018, "Evaluation de l’impact de réduction d’émissions de polluants sur leurs concentrations, rapport méthodologique", document interne

Etudes et rapports

- EEA, 2019, "Air quality in Europe - 2019 report", EEA Report n°10/2019, 104 pages

- icct, 2014, "Real-world exhaust emissions from modern diesel cars a meta-analysis of PEMS emissions data from EU (euro 6) and US (tier 2 bin 5/ulev ii) diesel passenger cars", white paper, 59 pages

- OMS, Centre International de Recherche sur le Cancer, 2012, "Les gaz d’échappement des moteurs Diesel cancérogènes", Communiqué de presse n° 213, 3 pages (.pdf)

- OMS, 2018, "Ambient (outdoor) air quality and health" (consulté en août 2019)

Liens utiles

Mise en place de la Zone de Basses Emissions : quel bilan ?

Focus - Actualisation : décembre 2023

Depuis la création de la Low Emission Zone à Bruxelles en 2018, un changement important de la composition du parc de véhicules en circulation dans la Région a été constaté. Ce changement s’accompagne d’une réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules fines (PM) et de Black Carbon. Découvrez si cela a un impact sur la qualité de l'air à Bruxelles.

Une zone de basses émissions à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018

Dans l'objectif d’améliorer la qualité de l’air, une zone de basses émissions (ou en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) a été mise en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit. Les voitures, les camionnettes (≤ 3.5t), les bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger, sont concernés. Le principe poursuivi est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone, les critères d'accès (liés à la norme EURO et au type de carburant) se renforçant progressivement jusqu'en 2025 (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail). Ce calendrier a été étendu en 2022 jusqu’à 2036, avec pour objectif une disparition progressive des véhicules thermiques.

Dans l'objectif d’améliorer la qualité de l’air, une zone de basses émissions (ou en anglais « Low Emission Zone » - LEZ) a été mise en place à Bruxelles depuis le 1er janvier 2018. Elle couvre l’ensemble de la Région, à l’exception du Ring et de certaines voiries permettant d’accéder à des parkings de transit. Les voitures, les camionnettes (≤ 3.5t), les bus et autocars, qu'ils soient immatriculés en Belgique ou à l'étranger, sont concernés. Le principe poursuivi est d'interdire progressivement aux véhicules les plus polluants de circuler dans la zone, les critères d'accès (liés à la norme EURO et au type de carburant) se renforçant progressivement jusqu'en 2025 (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail). Ce calendrier a été étendu en 2022 jusqu’à 2036, avec pour objectif une disparition progressive des véhicules thermiques.

Concrètement,

- en 2018, l’interdiction ne portait que sur les véhicules diesel les plus anciens (sans norme EURO ou de norme EURO1). L'année 2018 a représenté une année charnière, avec une phase transitoire de 9 mois pendant laquelle l'information a été privilégiée, de façon générale comme de façon plus ciblée (via des courriers d'avertissements à partir de juillet 2018) ; les infractions ont été verbalisées à partir du 1er octobre 2018.

- De nouveaux véhicules ont été interdits de circulation en janvier 2019 : les véhicules diesel de norme EURO2 et les véhicules essence sans norme EURO ou de norme EURO 1. Une période de transition de 3 mois a été appliquée avant de passer à la verbalisation.

- En 2020, ce sont les véhicules diesel de norme EURO3 qui ont été concernés. Cette année a en outre été particulière de par la situation sanitaire (pandémie de COVID-19), qui a influencé fortement le nombre de véhicules en circulation. Aussi, les amendes ont été suspendues temporairement lors du confinement du printemps 2020 (mars-juin).

- Enfin, depuis le 1er janvier 2022, les voitures, minibus, camionnettes et bus ayant un moteur Diesel de norme EURO4 sont interdits. Il s’agit de la dernière génération de voitures diesel qui ne sont pas équipées de manière systématique d’un filtre à particules, ce qui correspond un à un jalon important en termes d’amélioration attendue de le qualité de l’air. A nouveau, une période de transition de 6 mois a été appliquée avant de passer à la verbalisation.

Les données issues des caméras LEZ : une source d’informations sur les véhicules en circulation en RBC

Pour analyser la mise en œuvre de la LEZ, la combinaison de deux sources de données est utilisée :

- Les données des caméras ANPR (ou "Automatic Number Plate Recognition", c'est-à-dire permettant d'identifier les plaques des véhicules), et

- des données provenant de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), permettant d'obtenir des informations (anonymisées) sur le nombre de véhicules ayant circulé chaque jour dans la LEZ, ainsi que certaines de leurs caractéristiques comme le type de carburant, la norme EURO, ou la date de première immatriculation.

Notons que les données techniques des véhicules (norme EURO, carburant, etc.) ne sont renseignées que pour les véhicules belges et les véhicules étrangers qui se sont enregistrés, à l’exception des véhicules provenant des Pays-Bas. En outre, si les données obtenues par les caméras LEZ permettent d’avoir une information sur la composition du parc en circulation, elles ne permettent pas de connaître le nombre de kilomètres parcourus par ces véhicules.

Grâce à ces données, la composition du parc de véhicules en circulation en RBC est connue de façon beaucoup plus précise que précédemment (lorsque les données des véhicules immatriculées en Région bruxelloise étaient utilisées).

Ainsi, sur base des données des véhicules immatriculés en Belgique et circulant un jour moyen dans la LEZ en 2022, on observe que :

- La grosse majorité des véhicules belges en circulation sont des voitures (véhicules de catégorie M1, 87%). Les camionnettes (N1) représentent 10,5% du parc. Les autres types de véhicules sont sensiblement moins représentés.

- Environ 52% des véhicules sont immatriculés à Bruxelles, contre 36% en Flandre et 12% en Wallonie.

- 33,0% des voitures (M1) étaient des voitures diesel, 55,1% des voitures essence, 9,4% des véhicules hybrides (dont 8/10e avec un moteur thermique essence) et 2,4% étaient des véhicules électriques. Le parc de voitures en circulation présente un taux de véhicules diesel en nette diminution depuis mi-2018 (où il était de 62,3%). La part des véhicules électriques est quant à elle en nette croissance, même si encore limitée.

- La quasi-totalité des camionnettes (N1) en circulation a une motorisation diesel (93%).

Une nette réduction du nombre de véhicules belges concernés par les interdictions qui circulent

L’évolution de la composition des véhicules flashés permet d'appréhender l'effet de la LEZ. Une nette réduction du nombre de véhicules concernés par les interdictions en circulation par jour est ainsi observée : mi-2023, 99,2% des véhicules visés par la LEZ ayant circulé dans la zone étaient conformes, ou couverts par une dérogation ou par l’achat d’un day pass.

- Entre mi-2018 et début 2023, la part des voitures interdites début 2020 est passée de 4,5% à 0,1%, et celle des voitures interdites début 2022 de 14% à 0,5%.

- L’évolution est identique au niveau des camionnettes (N1) : entre mi-2018 et début 2023, la part des camionnettes interdites début 2022 est passée de 21% à 1,7%.

Une réduction importante de la proportion de voitures concernées par les interdictions en circulation

Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023 ; données pour les voitures (M1) concernées par les interdictions mises en place début 2020 et début 2022 (en haut) et pour les camionnettes (N1, en bas)

Différents types de véhicules concernés peuvent circuler avec une dérogation. Celle-ci peut être octroyée de façon automatique (par exemple pour les véhicules de plus de 30 ans ayant une plaque "O" ou les autocaravanes), ou sur demande (comme par exemple des véhicules équipés pour les personnes en situation de handicap ou adaptés pour les marchés) :

- Mi-2023, le nombre de véhicules non conforme à la LEZ bénéficiant d’une dérogation est relativement faible : il s’agit de 0.1% du trafic (491 véhicules par jour sur les 364.000 qui circulent dans la LEZ chaque jour).

- La catégorie la plus importante correspond aux véhicules 'old-timer' de plus de 30 ans. Viennent ensuite les véhicules prioritaires et les véhicules adaptés pour les personnes à mobilité réduite d’une part et pour les marchés, foires, parades et commerces ambulants d’autre part.

Environ 500 véhicules par jour circulent en moyenne mi-2023 dans la LEZ sous le couvert d’une dérogation

Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023

#mise-en-place-de-la-zone-de-basses-emissions-attentesPour ce qui est des véhicules immatriculés à l’étranger, en 2022 :

- la part des véhicules étrangers ayant circulé dans la LEZ est de 5% en moyenne par jour ;

- le taux d’enregistrement est de 11,7%, ce qui représente une augmentation par rapport aux années 2020 et 2021 qui connaissaient un taux de 9% mais présente encore un grande marge de progression.

Quel impact sur les émissions de polluants dans l'air par le transport routier en RBC ?

Les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de particules fines (PM 10 et PM2.5) et de Black Carbon (type de particules très fines pour rappel) provenant des véhicules en circulation ont été estimées pour chaque année depuis la mise en œuvre de la LEZ, pour une semaine de référence :

- La composition du parc lors de la semaine 25 de 2018 (fin juin) sert de base à la comparaison et représente la situation pré-LEZ (avant l’envoi des premières amendes) ;

- La semaine 40 (début octobre) est sélectionnée comme semaine de référence pour les années suivantes, en raison de sa représentativité : elle se situe en dehors des périodes de vacances scolaires et n'est pas influencée par d'autres événements susceptibles de perturber la mobilité à Bruxelles.

Notons que cette analyse se distingue des résultats des projections (repris dans le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes") de deux manières :

- l’analyse menée ici porte sur une période écoulée (observations) et non pas sur l’avenir (projections) ;

- cette analyse se base sur les données du parc en circulation obtenues par les caméras ANPR et non sur le parc de véhicules immatriculés dans la Région à l'époque.

Les données suivantes ont été utilisées :

- le nombre de véhicules tous types confondus en circulation sur base des images caméras ANPR, avec répartition en fonction du type de carburant (essence, hybride-essence, gasoil (moteur diesel) et LPG) et de la norme EURO (données provenant de la DIV) ;

- la distance moyenne parcourue chaque année par chaque catégorie de véhicules sur la période étudiée, selon le dernier inventaire d’émissions de la RBC portant sur l’année 2021 (inventaire soumis en 2023). A noter que, pour isoler le mieux possible l’effet de la composition du parc (principal paramètre influencé par la LEZ) sur les émissions, l'hypothèse posée est que le nombre total de kilomètres parcourus est constant. Cette distance totale est répartie entre les différents types de véhicules en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par chaque type de véhicules. Ceci rend les résultats théoriques : dans les faits, par exemple, le nombre de kilomètres parcourus en 2020 a diminué de manière importante du fait du confinement.

- Les facteurs d’émissions pour chaque sous-catégorie de véhicule, selon le dernier inventaire d’émissions de la RBC portant sur l’année 2021 (inventaire soumis en 2023). Notons que les facteurs d’émissions sont définis de manière standardisée à l’échelle européenne (COPERT), qui sont régulièrement mis à jour pour tenir compte des dernières connaissances disponibles.

Ainsi, une réduction importante des émissions totales du parc en circulation, modélisées pour 2018 à 2022, est observée :

- Réduction de 31% pour les NOX

- Réduction de 62 % pour le black carbon

- Réduction de 19 % pour les PM10

- Réduction de 30 % pour les PM2.5.

Les émissions du trafic en circulation ont fortement diminué depuis l’instauration de la LEZ

Source : Bruxelles Environnement sur base des données reçues par Bruxelles Fiscalité, 2023 ; émissions tous véhicules confondus 2018 = 100

Concernant le CO2, les émissions sont restées constantes. Ceci s’explique principalement par le shift des motorisations diesel vers essence, alors que les motorisations zéro-émission à l’échappement (véhicules électriques) restent encore marginales dans le parc total.

La réduction du nombre de véhicules les plus polluants en circulation observée depuis la mise en œuvre de la LEZ explique cette évolution. La LEZ y contribue via les interdictions de circulation de ces véhicules, et car elle oriente le choix lors de l’achat (tout comme d’autres mesures comme l’évolution de la fiscalité sur les voitures (de société) ou l’évolution des accises sur les carburants).

Quel impact sur les concentrations de polluants dans l'air ?

L’objectif de la mesure étant d’améliorer la qualité de l’air en RBC, le suivi de l’évolution des concentrations de polluants mesurées aux différentes stations de mesure de la Région est fondamental pour l’évaluation de la LEZ. Les polluants dont les émissions sont fortement liées au trafic routier sont en particulier intéressants dans ce cadre : le NO2 et le Black Carbon. Cela permet de vérifier si les effets anticipés de la LEZ sur la qualité de l’air seront matérialisé dans les faits (voir le focus "Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes" pour plus de détail).

De manière générale, on observe une tendance positive, à la baisse, de l’évolution des concentrations de l’ensemble des polluants mesurés en RBC:

- Sur la période 2018-2022, une réduction des concentrations en NO2 de 10% par an est observée en moyenne sur l’ensemble des stations de mesures bruxelloises. Ainsi, les valeurs limites européennes pour le NO2 entrées en vigueur en 2010 ont été respectées en 2020, 2021 et 2022sur l’ensemble des stations rapportées auprès de l’UE (voir aussi l'indicateur "Qualité de l'air : concentration en dioxyde d'azote (NO2)"). Cependant, toutes les stations demeurent au-dessus de la valeur recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

- Les concentrations de Black Carbon sont en forte baisse sur l’ensemble des stations bruxelloises, quel que soit le type d’environnement : depuis 2020, elles sont de l’ordre de 1 μg/m³ ou moins. Ceci s’explique notamment par le fait que le Black Carbon est principalement émis par les motorisations diesel, et en particulier, celles qui ne sont pas équipées d’un filtre à particules, qui sont en nette diminution.

Bon à savoir

En agissant sur le changement de motorisation du parc automobile, la LEZ contribue donc aux réductions observées, dans la mesure où les concentrations de NO2 et Black Carbon sont fortement liées au trafic. Toutefois, il n’est pas possible de quantifier de manière précise dans quelles proportions la LEZ contribue à ces améliorations. D’autres facteurs influencent en effet les concentrations observées, en particulier les conditions météorologiques ou la réduction du trafic en 2020 suite aux confinements.

Un exercice de modélisation de la qualité de l’air a également été mené en 2022. Celui-ci permet d’isoler et donc d’évaluer l’impact de l’évolution du parc automobile sur les concentrations de polluants respirés dans la capitale.

Cet exercice de modélisation a été réalisé dans le cadre d’un projet mené par Bruxelles-Environnement et l’Université Catholique de Louvain, financé par Bloomberg Philanthropies, sur base :

- des émissions sur une semaine (la semaine 40 des années 2018 à 2022) calculées au point 1 Emissions,

- de la topologie du réseau de voiries de la Région,

- du modèle SIRANE.

Notons que, à nouveau, seul l’impact de la modification du parc en circulation entre 2018 et 2022 sur la qualité de l’air a été analysé, à mobilité constante (les kilomètres parcourus sont identiques chaque année) et à météo et pollution de fond similaire.

Les résultats mettent en évidence que l’évolution de la composition du parc qui circule a un impact significatif sur la qualité de l’air dans la capitale. Ainsi, dans les zones les plus touchées par la pollution de l’air (les axes les plus fréquentés comme le ring, les entrées de ville, la petite et la grande ceinture ou les rue de la Loi et Belliard), elle a permis de diminuer les concentration en NO2 d'environ 30% entre juin 2018 (avant la mise en place de la LEZ) et octobre 2022.

Une concentration moyenne en NO2 modélisée en réduction entre 2018 et 2022

Source : Modèle SIRANE, projet Bruxelles-Environnement et Université Catholique de Louvain financé par Bloomberg Philanthropies (2023)

À télécharger

Fiches de l’Etat de l’Environnement

- Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes

- Caractéristiques environnementales du parc automobile bruxellois

- Qualité de l'air : concentration en dioxyde d'azote (NO2)

- Qualité de l'air : concentration en particules fines (PM10)

- Qualité de l'air : concentration en particules très fines (PM 2.5)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Bruxelles Environnement, 2022, "Evaluation de la zone à basses émissions – rapport 2022", Rapport technique, 32 pages

Liens utiles

La mobilité des entreprises par les plans de déplacement d’entreprises 2017

Focus - Actualisation : février 2020

Obligatoire pour toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur un même site à Bruxelles, le Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) vise à sensibiliser les travailleurs à opter pour des moyens de transports plus durables. Cette obligation en vigueur depuis 2004 pousse les entreprises à élaborer une politique de mobilité interne. Tous les 3 ans, celles-ci sont tenues de mettre le plan à jour. Les données présentées sont issues de la dernière mise à jour des PDE en 2017.

Les plans de déplacement d’entreprise

Le Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) est une obligation en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale depuis 2004. Elle oblige les entreprises comptant plus de 100 personnes travaillant sur un même site à mener une politique interne de mobilité durable. Le plan, établi pour une période de trois ans comporte deux volets : un ‘diagnostic’ et un ‘plan d’actions’ et porte tant sur les déplacements domicile-travail des employés, que sur les déplacements professionnels ainsi que ceux des visiteurs. L’objectif des PDE est de rationaliser les déplacements motorisés et de provoquer un transfert vers des modes plus durables, avec à terme une amélioration de la qualité de l'air et du trafic de la Région de Bruxelles-Capitale.

Choix modaux des travailleurs

Pour la mise à jour prévue en 2017, Bruxelles Environnement a reçu 478 dossiers de PDE complets, ce qui représente 85% des entreprises soumises à l’obligation.

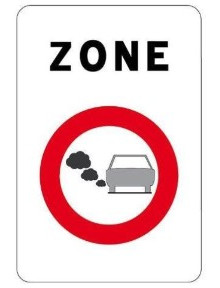

Au total, 40% des travailleurs de la RBC sont concernés par les PDE, dont une majorité provient de l’extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale (65% de l’échantillon). L’analyse de leurs choix modaux prend uniquement en compte le mode principal de transport, c’est-à-dire celui utilisé le plus souvent et sur la plus longue distance.

Les données transmises pour 2017 montrent que le train est devenu le mode de transport le plus utilisé (36.2% de part modale), devant l’usage de la voiture individuelle (34.1%). La voiture affiche en effet un déclin progressif depuis une dizaine d’année.

Par ailleurs, l’usage du vélo est en forte augmentation, passant de 2.8% de part modale à 4.5 % en l’espace de 6 ans. L’usage de la STIB est relativement stable (19%) tandis que la marche est en très légère diminution.

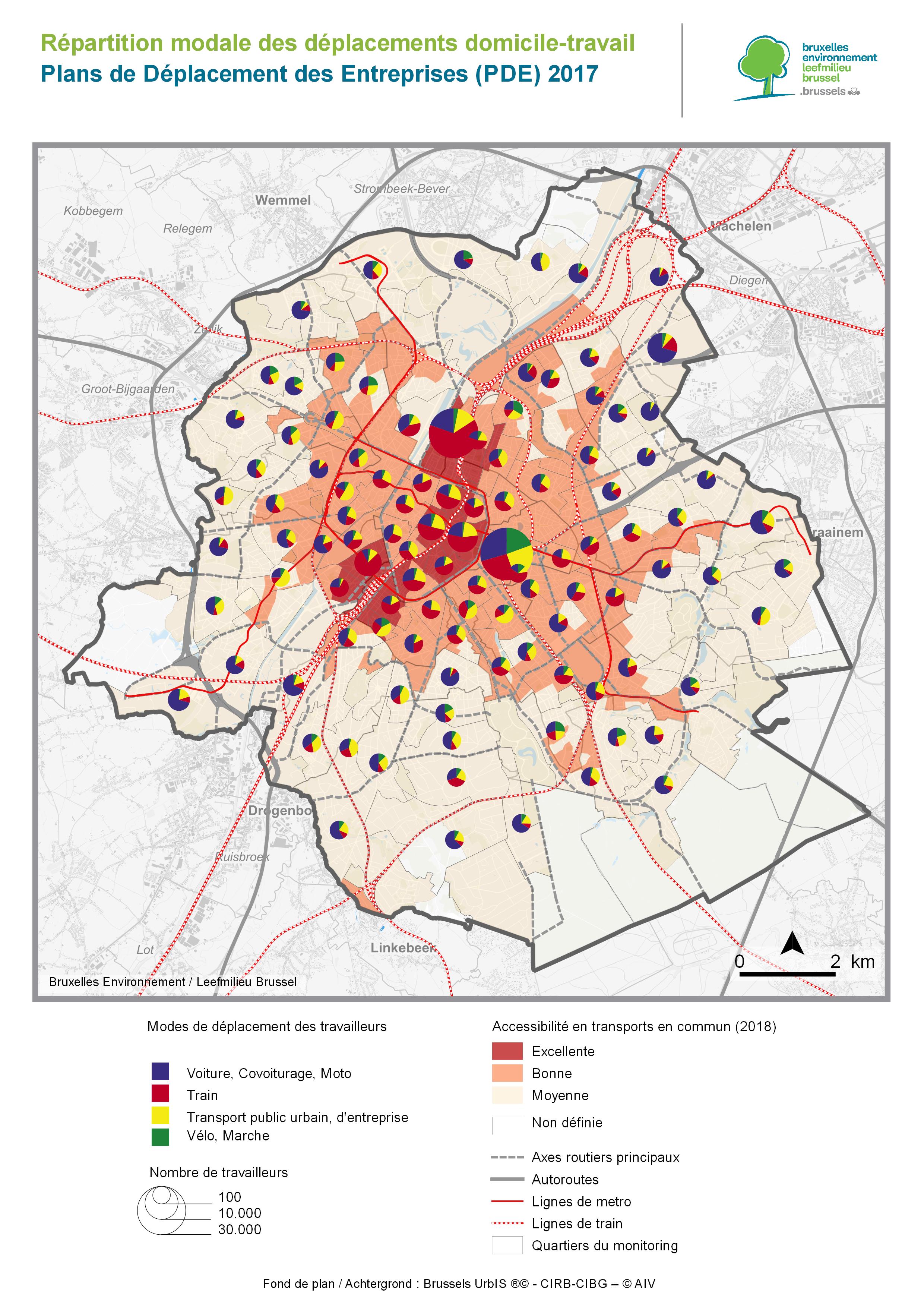

Figure 1 : Les parts modales (échantillon de 313 entreprises)

Source : Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale - Bilan de la situation 2017. Bruxelles Environnement, 2019

L’accessibilité versus la distance

Les choix modaux des travailleurs sont influencés par différents facteurs, dont les deux principaux sont le niveau d’accessibilité de l’entreprise en transport en commun (lié à la localisation de l’entreprise) et le lieu de résidence des travailleurs (dans ou hors de la région bruxelloise).

À Bruxelles, deux logiques de localisation d’entreprise coexistent :

- D’une part, des localisations favorisant l’accessibilité en transports en commun, où une bonne desserte en train se conjugue à un accès aisé en métro.

- D’autre part, des localisations en bordure de grands axes routiers.

La carte ci-dessous présente la répartition des modes de déplacements domicile-travail en fonction de la localisation des entreprises. Les entreprises de la zone centrale de la Région bruxelloise, les mieux localisées du point de vue de l’accessibilité des transports en commun, présentent les parts modales de train les plus élevées et celles des modes motorisés (notamment la voiture) les plus basses. A contrario, les modes de déplacements motorisés sont privilégiés dans la zone d’accessibilité « moyenne », qui correspond aux localisations plus périphériques.

La zone où l’accessibilité est « bonne » présente une plus grande diversité de schémas de répartition modale, avec une prépondérance des transports en communs urbains et des modes doux que sont le vélo et la marche. Dans cette zone, les entreprises emploient davantage des travailleurs bruxellois, dont les distances domicile-travail sont souvent inférieures à 10 km, ce qui explique la part importante de ces modes de proximité (Bruxelles Environnement, 2019). L’usage de la voiture apparaît finalement davantage corrélé à une faiblesse de l’accessibilité en transports en commun qu’à la distance domicile-travail (voir la Fiche documentée « Défis et solutions pour une mobilité durable : Les plans de déplacement d’entreprise 2017 » ).

Répartition modale des déplacements domicile-travail des travailleurs en fonction de la localisation de l’entreprise

Source : Bruxelles Environnement, 2020, sur base des données PDE 2017

(Accédez à la carte interactive, mise à jour avec les données les plus récentes)

Les mesures des PDE

Le choix modal des travailleurs est également lié à d’autres facteurs, notamment les mesures prises par les entreprises en matière de mobilité. À titre d’exemple, la disponibilité d’un parking à destination est un élément déterminant du choix de mode de transport : si un parking est assuré, l’utilisation de la voiture est plus élevée, et inversement.

Le PDE doit présenter les mesures adoptées par les entreprises pour gérer la mobilité des travailleurs et des visiteurs. Tandis que certaines mesures sont obligatoires, d’autres sont facultatives. Elles se répartissent en quatre axes :

- la sensibilisation et l’information (par exemple, une rubrique mobilité sur le site internet, une formation vélo, etc.),

- les infrastructures et les services (par exemple, un parking vélo, des douches et vestiaires, une base de données de covoiturageSystème de transport qui consiste à partager l'utilisation d'une voiture particulière entre plusieurs personnes, principalement pour les trajets domicile-travail., du matériel et un service d’entretien vélo, etc.),

- les incitants financiers (par exemple, l’indemnité vélo ou covoiturage, le remboursement des abonnements aux transports en commun, etc.),

- le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise..

L’éventail des mesures que les entreprises proposent à leurs travailleurs pour favoriser une mobilité plus durable s’est fortement élargi entre 2011 et 2017.

Tandis que certains éléments, tels que la localisation des entreprises ou le lieu de résidence des travailleurs, sont relativement fixes, d’autres aspects de la mobilité des entreprises ont évolué. Ceci se traduit notamment dans la baisse de la part modale de la voiture et la progression de celle du vélo, des évolutions qui signalent des changements d’habitude de déplacement parmi les travailleurs de la Région bruxelloise.

À télécharger

Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement

- Mobilité et transports en Région bruxelloise

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2016. « Focus : Bilan des plans de déplacements des entreprises », Synthèse 2011-2012.(pages 109 et suivantes) (.pdf)

Fiches documentées

- 12. Défis et solutions pour une mobilité durable : les plans de déplacement d'entreprise 2017 (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2019. « Les plans de déplacement d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale. Bilan de la situation 2017 », 32 pp.(.pdf)

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2016 ; « Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-Capitale Bilan de la situation 2014 ». 107 pp (.pdf)

Etude(s) et rapport(s)

Plan(s) et programme(s)

Liens utiles

Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise

Focus - Actualisation : septembre 2022

Depuis la mise en œuvre de la stratégie Good food : - le nombre d’entreprises d’agriculture urbaine a augmenté (de 6 à 42 entre 2015 et 2020) ; - tout comme les emplois qui y sont directement liés (de 63 équivalents temps plein à 80 entre 2018 et 2020). Ces 42 entreprises sont réparties sur environ 20 ha (5 ha en 2015) dont 12 sont alloués au maraîchage en pleine-terre. La majorité de la production est destinée au marché bruxellois. La Région bruxelloise compte par ailleurs environ 230 ha de terres agricoles bénéficiant de subsides de la Politique Agricole Commune européenne. Celles-ci sont principalement gérées par une trentaine d’entreprises agricoles. Leur production est essentiellement le fait d’agriculteur∙rice∙s « historiques » et surtout destinée à l’élevage. Les parcelles de maraîchage y sont encore très rares. Un peu plus de 6% de l’ensemble des terres régionales cultivées sont certifiées bio ou en cours de certification.

Intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie

La stratégie Good food, adoptée en 2015, vise une transition du système alimentaire bruxellois vers un système plus durable. Elle inclut notamment un axe relatif à l’augmentation de la production alimentaire locale. Cet enjeu répond tant à des défis globaux (protection de la nature et de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et lutte contre le dérèglement climatique) qu’à des défis locaux (sociaux, de santé, d’économie et d'emplois).

L'évaluation de cette stratégie, réalisée en 2020, a permis de mettre en évidence les progrès réalisés mais aussi des faiblesses et opportunités à prendre en compte dans la révision de ce programme. Par ailleurs, le contexte troublé (les changements climatiques, la crise sanitaire et, plus récemment, la guerre en Ukraine) a rappelé l’urgence de requalifier notre système alimentaire, et toute l’économie y afférente, vers un modèle plus durable et résilient. Il a aussi mis en avant la question de la sécurité alimentaire.

Un processus de co-construction, mené avec de nombreux acteurs et actrices représentant toute la chaîne alimentaire, a abouti à l’élaboration et à l’adoption, en 2022, de la stratégie Good Food 2 (2022-2030).

Celle-ci comporte maintenant 5 axes dont le premier vise à :

- Intensifier et soutenir une production agroécologique professionnelle à Bruxelles et en périphérie en :

- assurant la protection des terres (à potentiel) agricole(s) ;

- garantissant l’accès de ces terres aux agriculteur∙rice∙s ;

- soutenant les producteur∙rice∙s (accompagnement technique et commercial, soutien financier) ;

- intensifiant les échanges entre la Région et les villes et acteur∙rice∙s belges autour de la production primaire alimentaire.

- Développer et soutenir une production alimentaire citoyenne et mixte dans l’espace public, semi-public et privé pour contribuer à la fois à des fonctions écologiques (services écosystémiquesEnsemble des services rendus par les sols à l’environnement et de facto à notre société : fourniture d’eau potable, limitation des inondations, stockage du Carbone atmosphérique, support pour la faune et la flore...)), sociales, pédagogiques et, dans une certaine mesure, à l’accessibilité alimentaire des plus démunis.

Pour atteindre ces objectifs, la Région encourage et soutient le développement de projets d’agricultures urbaines dans ses différentes formes : agriculture professionnelle de pleine terre et hors sol, potagers et poulaillers collectifs, productions individuelles, etc.

Agriculture urbaine et périurbaine : de quoi parle-t-on ?

L'agriculture urbaine et périurbaine est un système de production agricole qui s'intègre dans les paysages (péri)-urbains et dont la production est destinée à la ville. C'est une agriculture multifonctionnelle qui s'adapte au contexte dans lequel elle se développe (dynamiques de quartiers, contraintes spatiales, qualités des terres, contraintes juridiques et urbanistiques...) et valorise des espaces et des dynamiques sociales. Les sites de production (terres agricoles mais aussi friches, toits, sous-sols, parkings, etc.), les supports de production (pleine terre, hors sol en hydro/ aquaponie ou sur résidus de consommation...), les types de production (maraichage, horticulture, élevage, aquaculture, agroforesterie, ), les acteur-rice-s (agriculteur-rice-s, promoteur-rice-s immobiliers, associations, citoyen-ne-s...) et les systèmes de distribution (vente sous forme de paniers, auto-cueillette, vente sur le champ, en magasin, ...) sont multiples et induisent le développement de nombreux modèles de production. Des formes « professionnelles » (à finalité essentiellement marchandes) coexistent avec des formes « non professionnelles » (sans vocation commerciale).

L'agriculture urbaine est multifonctionnelle : les acteurs et actrices de l'agriculture urbaine remplissent une multitude de fonctions dont certaines relèvent de l'intérêt général: production alimentaire, fonctions environnementales (dont l'intégration/maintien d'espaces verts et d’îlots de fraîcheur dans l'espace urbain, conservation/régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. des écosystèmes et préservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et des paysages), sociales (favorisation de la cohésion sociale, insertion socio-professionnelle), éducatives (sensibilisation du grand public aux multiples thématiques de l'alimentation durable, à la nature), contribution à l'attrait de la ville, etc.

Source : Stratégie Good food 2 2022-2030

Agriculture urbaine en Région bruxelloise

Ce focus fait un état des lieux de la production agricole professionnelle c’est-à-dire à vocation au moins partiellement économique. Il s’appuie sur plusieurs études et bilans concernant le développement de l’agriculture urbaine en Région bruxelloise (voir ci-dessous, partie « documents »). La question de la production à des fins de consommation privée (autoproduction ou agriculture urbaine non marchande) est abordée dans un autre focus consacré aux potagers collectifs et familiaux.

Bon à savoir

Selon la Stratégie Good food 2, l'agroécologie repose tout d'abord sur une série de principes et de pratiques qui améliorent la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires et agricoles tout en préservant l'intégrité sociale. C'est aussi un mouvement de nature socio-politique et scientifique, qui concilie l'activité humaine et la préservation des écosystèmes naturels. Elle développe une approche multidimensionnelle de la gestion des ressources naturelles et humaines. C'est une alternative au modèle agricole dominant le marché, basé sur l'exploitation des éléments naturels et des êtres humains. Au sein d'un contexte urbain, l'agroécologie invite à repenser le rapport entre les citadin-e-s et leur propre contexte environnemental et social. Elle fédère les communautés et les quartiers autour de projets de proximité, pensés comme des espaces de convivialité et d'apprentissage.

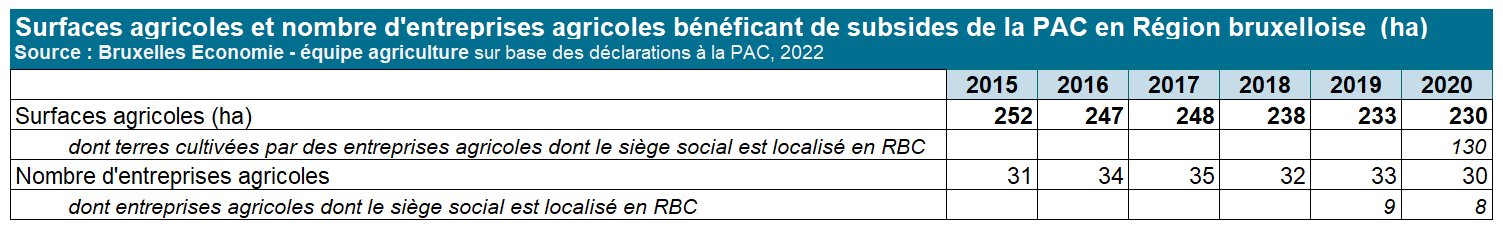

En 2020, 230 ha de terres bruxelloises bénéficient de subsides dans le cadre de la politique agricole commune

En Région bruxelloise, l’agriculture urbaine professionnelle est pratiquée par différents acteurs : agriculteur∙rice∙s inscrit∙e∙s à la politique agricole commune ou non, petites et moyennes entreprises (PME), associations ou encore, coopératives.

Bon à savoir

La politique agricole commune (ou PAC) est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne pour développer et soutenir les agricultures des États membres. Dans ce cadre, les agriculteur∙rice∙s peuvent bénéficier à certaines conditions d’aides directes au revenu.

En 2020, 230 ha de terres agricoles localisées en Région bruxelloise sont enregistrés dans le cadre de l’aide directe de la PAC. Ceci représente environ 1,4% de la superficie régionale. Les parcelles concernées sont fortement morcelées mais se concentrent essentiellement au nord-ouest de la Région et, en particulier, à Neerpede.

La moitié de ces 230 ha est localisée en zone agricole et 65 ha en zones vertes et zone verte à haute valeur biologiqueValeur reconnue d'un site coté sur base d'une série de critères tels que : la présence d'éléments hydrologiques peu perturbés (sources), la diversité et la rareté des espèces locales de plantes et d'animaux, la présence d'espèces rares, la maturité des végétations (site irremplaçable sauf à très long terme, ex. une forêt séculaire), etc. telles que définies au niveau du plan régional d’affectation du sol (PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte.).

Ces terres sont gérées par une trentaine d’entreprises agricoles (le nombre exact d’équivalents temps plein liés à ces entreprises n’est pas connu), dont 8 pour lesquelles le siège social est localisé en Région bruxelloise (une 9eme déclare 0,5 ha pour un terrain non cultivé comportant un bâtiment agricole).

On observe ces dernières années une réduction des superficies déclarées à la PAC (ce qui ne signifie néanmoins pas que ces terres ne sont plus exploitées). Cette évolution s’explique en partie par des décès ou départs à la retraite d‘agriculteur∙rice∙s historiques. Le devenir des terres qu’ils ou elles exploitaient n’est cependant pas toujours connu avec précision. Certaines d’entre elles sont reprises par d’autres agriculteurs. Par ailleurs, des terres auparavant déclarées à la PAC par des agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s ne le sont plus mais continuent néanmoins d’être exploitées.

Bon à savoir

Deux profils de professionnel-le-s agricoles coexistent en Région bruxelloise :

- D’une part, des agriculteur∙rice∙s « historiques » : il s’agit d’agriculteurs et agricultrices issu∙e∙s du monde agricole et souvent relativement âgé∙e∙s. En Région bruxelloise, ils et elles travaillent généralement sur des terrains de plusieurs hectares déclarés à la PAC.

- D’autre part, des « agriculteur∙rice∙s émergeant(e)s » : ils et elles sont le plus souvent non issu∙e∙s du milieu agricole (d’où leur autre dénomination : « NIMAculteur∙rice∙s »). En Région bruxelloise, ils et elles travaillent généralement sur des plus petites surfaces que les agriculteurs et agricultrices historiques, en pleine terre ou en hors sol et sont généralement en lien direct avec les consommateur∙rice∙s.

La majeure partie de ces terres sont cultivées par des agriculteur∙rice∙s historiques travaillant dans différents secteurs (voir tableau ci-dessous). En 2020, 9 ha déclarés à la PAC sont par ailleurs exploités par des agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s : 4,7 ha pour de l’élevage ovin, 3,3 ha pour l’espace test agricole s’inscrivant dans le cadre du projet BoerenBruxselPaysans (environ 1,5 ha cultivés, le reste étant constitué des bâtiments agricoles) et 1 ha pour du maraîchage. En 2017, 9 ha étaient aussi déclarés à la PAC par 2 agriculteur∙rice∙s émergent∙e∙s.

Le tableau ci-dessous détaille les superficies déclarées à la PAC par type de culture :

Les prairies permanentes consacrées au pâturage (dont équin) sont largement majoritaires (145 ha en 2017 sur base de données du Laboratoire d’agroécologie – ULB) et les grandes cultures (plantes fourragères, céréales et pommes de terre) occupent environ 80 ha. A l’opposé, les surfaces de maraîchage (y compris fleurs, herbes médicinales, etc.) déclarées auprès de la PAC ne couvrent que 2,5 ha. Contrairement aux projets d’agriculture urbaine, l’agriculture historique présente en Région bruxelloise n’est pas, ou que très peu, destinée aux consommateur∙rice∙s bruxellois∙e∙s.

En 2017, la superficie cultivée au niveau de la périphérie bruxelloise (soit 19 communes attenantes ou très proches de la limite régionale) était de 12 257 ha. Le maraîchage n’y occupait que 5%, le reste des cultures étant largement dominé par les céréales, prairies, maïs fourrager et pommes de terre.

Aucune des cultures déclarées à la PAC n’est certifiée bio mais certaines d’entre elles sont en cours de conversion.

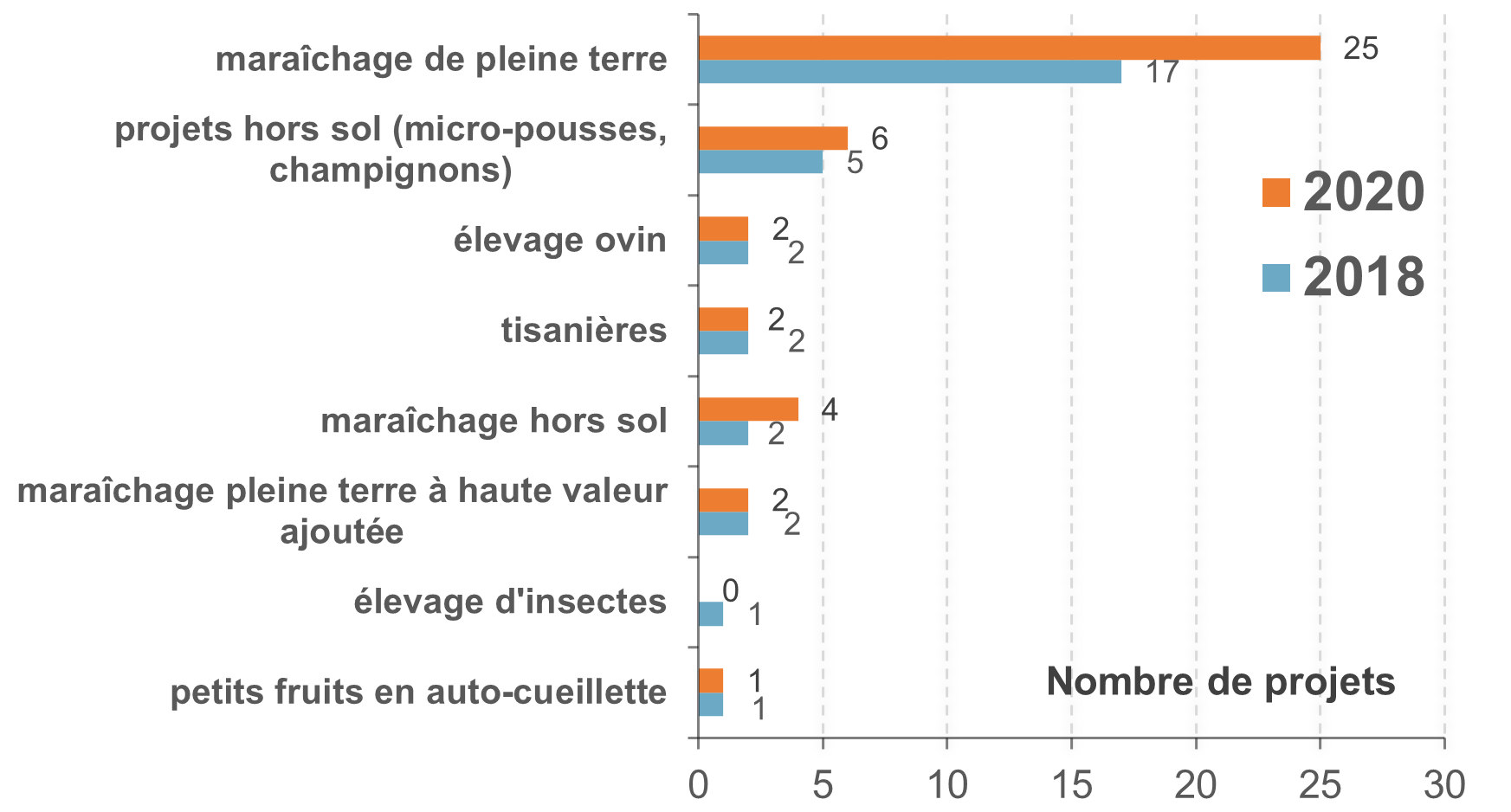

Depuis le lancement de la stratégie, les projets d’agriculture urbaine se sont fortement multipliés, ils couvrent de l’ordre de 20 ha en 2020

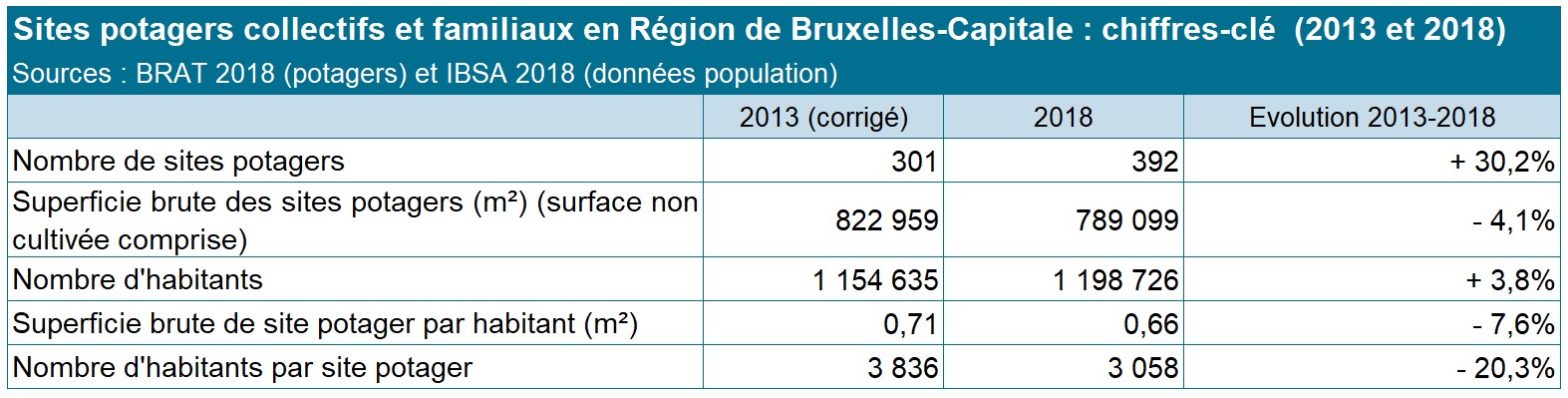

Parallèlement à l’agriculture historique, il existe de nombreux projets d’agriculture urbaine en Région bruxelloise : maraîchage pleine terre, culture de champignons, élevage d’insectes, aquaponie, hydroponie, etc. Les porteurs de ces projets ne sont pas enregistrés à la PAC.