Déchets et ressources : état des lieux

- Déchets

- Alimentation

- État des lieux de l'environnement

- Étude

- Recyclage

Sommaire

-

Déchets municipaux

-

Challenge zéro déchet

-

Responsabilité élargie du producteur

-

L’économie sociale dans la prévention des déchets par le réemploi

-

Motivations et comportements des Bruxellois vis-à-vis des pratiques de réemploi

-

Déchets de construction et de démolition

-

Monitoring des principaux flux de déchets professionnels

-

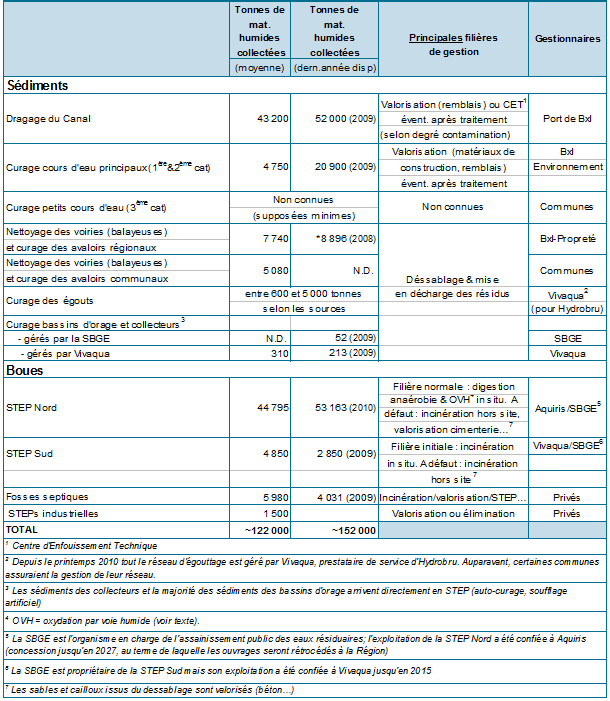

Production et gestion des boues et sédiments

-

Poursuivre la lecture

Le premier plan "déchets" de la Région remonte aux toutes premières années de Bruxelles Environnement. La gestion des déchets détermine en effet l'image de propreté de la ville et la perception de la qualité de vie de notre environnement direct. La plupart des habitants se sentent concernés par la problématique des déchets car chacun y contribue quotidiennement. Les déchets ne représentent pas seulement une pollution, ils correspondent aussi à une énorme perte de ressources, sous la forme de matières premières comme d'énergie. Les quantités de déchets produites peuvent donc aussi être vues comme une mesure de l'efficacité avec laquelle notre société fonctionne sur ce plan, et de la durabilité de ses modes de production et de consommation.

Une évolution remarquable est également à relever : les déchets sont de plus en plus considérés comme une source de matières et de revenus, et la gestion des déchets comme une opportunité de créer des emplois locaux au sein d'une économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. urbaine. Dans ce cadre, le mécanisme de la responsabilité élargie des producteurs s'appliquant à certains flux de déchets apparaît comme un instrument privilégié pour inciter à la mise en place de modèles d’économie circulaire, dans la mesure où il vise à responsabiliser ces producteurs quant à la collecte et au traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché belge.

Déchets municipaux

Indicateur - Actualisation : mars 2024

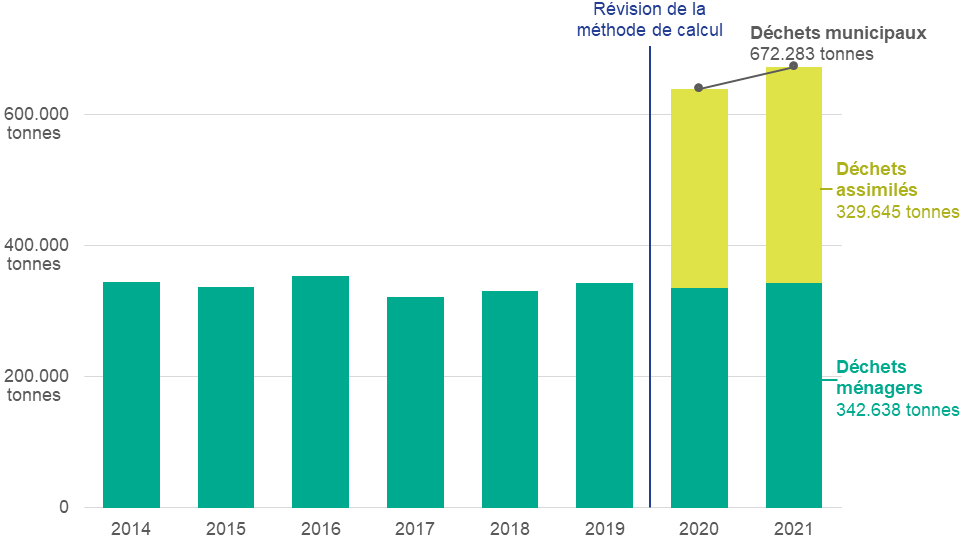

672.283 tonnes de déchets municipaux ont été produits en 2021 en Région bruxelloise. Parmi ceux-ci, 35,4% ont été recyclés ou réutilisés, et la majorité est incinérée avec récupération d’énergie. En 2021, le Bruxellois moyen a généré 281 kg de déchets ménagers, quantité qui est restée relativement stable ces dernières années. Le sac blanc se composait de près de 2/3 de matériaux recyclables. Mieux trier, mais aussi réutiliser, composter, réparer et surtout éviter les déchets est donc essentiel si l’on veut améliorer ces résultats.

Production des déchets municipaux

Le terme déchets municipaux est le terme générique couvrant à la fois les déchets ménagers, provenant de l’activité normale des ménages, et les déchets provenant d’autres sources pour autant qu’ils soient comparables de par leur nature et leur composition aux déchets des ménages. Sont concernés aussi bien les déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. non triés (sac blanc) que les déchets collectés sélectivement. Les déchets assimilés sont les déchets de même nature et composition que les déchets ménagers mais provenant d’autres sources telles que professionnelles (bureaux, écoles, administrations, petits commerces, collectivités, entreprises de l’HoReCa, etc.), les marchés, les poubelles publiques, le balayage et le nettoyage des rues, l’entretien des parcs et jardins et les déchets abandonnés sur la voie publique. Ne font pas partie des déchets municipaux : les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques, et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.

En 2021, 672.283 tonnes de déchets municipaux ont été générés en Région bruxelloise, dont environ la moitié par les ménages (342.638 tonnes). L’autre moitié (329.645 tonnes) concernent des déchets assimilés, dont la majeure partie proviennent de professionnels. Les quantités totales de déchets ménagers collectés en Région de Bruxelles-Capitale sont restées assez stables de 2014 à 2019.

Bon à savoir

Comment sont collectés les déchets ménagers ?

En Région bruxelloise, différents acteurs sont responsables de la collecte des déchets ménagers :

- l'opérateur public Bruxelles Propreté (ABP) est compétent pour organiser les collectes de déchets ménagers, ce qu’il fait via les tournées en porte-à-porte, les parcs à recycler régionaux (appelés auparavant parcs à conteneurs), les bulles à verre ou les points de dépôt de déchets chimiques (Proxy Chimik) ;

- les communes (via les parcs à recycler communaux) ;

- les entreprises de l’économie sociale (pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, encombrants, textiles, …) ;

- les systèmes d’obligation de reprisePrincipe selon lequel le producteur ou l'importateur d un produit est tenu de reprendre ou de faire reprendre à sa charge les déchets issus de ce produit. Ce principe est assorti d'une obligation pour les producteurs ou importateurs d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte, recyclage et/ou valorisation de ces déchets. (Récupel, Bebat, Valorfrit, RecyTyre…) dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- les composts de quartier.

Pas de diminution de la production de déchets municipaux et de déchets ménagers en Région bruxelloise

Sources : rapports de divers acteurs de la collecte des déchets et Brudaweb

A partir de 2022, les déchets municipaux font l’objet d’un reporting à l’Europe selon la nouvelle définition (déchets de l’année de référence 2020 ; voir définition ci-dessus). Auparavant, seuls les déchets ménagers faisaient l’objet d’un reporting. En raison du changement de méthodologie introduit à partir de l’année de reporting 2020 dans le calcul des quantités de déchets municipaux, ménagers et assimilés, il est impossible de comparer les données antérieures et postérieures à ce changement.

Suite à une modification intervenue en 2014 dans la façon de déterminer la quantité totale de déchets ménagers, les données antérieures et postérieures à cette modification ne peuvent pas être comparées et seules celles d’après 2014 sont reproduites.

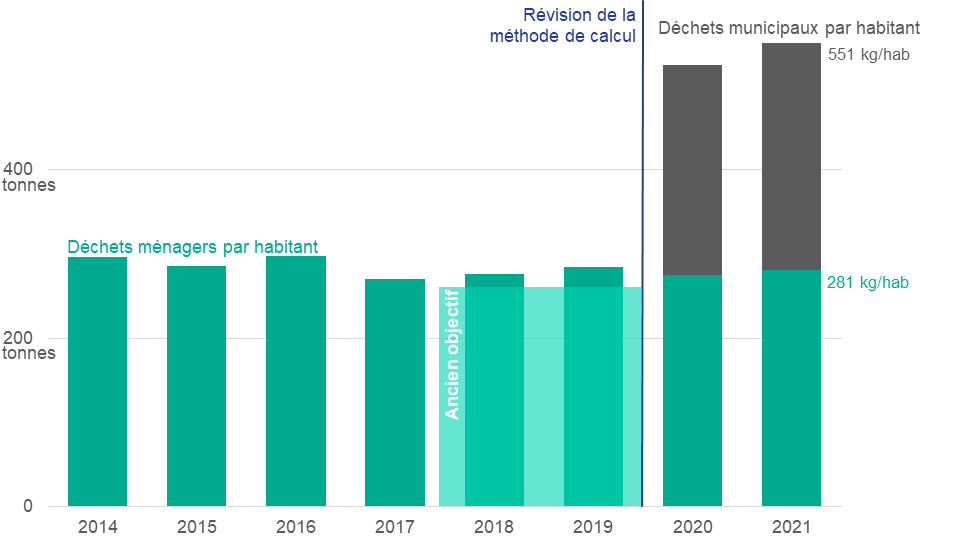

La quantité de déchets ménagers par habitant a connu une évolution similaire à celle de la quantité totale de déchets ménagers (voir ci-dessous). On ne constate donc pas de réduction de la quantité de déchets ménagers collectés par habitant ces dernières années mais la quantité totale n’augmente toutefois pas aussi fort que la population. En 2021, le Bruxellois moyen a généré quelque 281 kg de déchets ménagers (voir figure ci-dessous). Si l'on considère l'ensemble des déchets municipaux, 551 kg de déchets par habitant ont été produits en 2021.

Stabilisation des déchets ménagers par habitant en Région bruxelloise

Sources : rapports de divers acteurs de la collecte des déchets et Brudaweb

En raison d’un changement de méthodologie introduit à partir de l’année de reporting 2020 dans le calcul des quantités de déchets municipaux, ménagers et assimilés, il est impossible de comparer les données antérieures et postérieures à ce changement. Les données à partir de 2020 ne peuvent donc pas non plus être évaluées par rapport aux objectifs du Plan de Gestion des Ressources et des Déchets, fixés pour la révision du mode de calcul.

Suite à une modification intervenue en 2014 dans la façon de déterminer la quantité totale de déchets ménagers, les données antérieures et postérieures à cette modification ne peuvent pas être comparées et seules celles d’après 2014 sont reproduites.

D’où vient la part de déchets assimilés et comment est-elle déterminée ?

Depuis 2018, les collecteurs sont tenus de faire rapport sur les quantités de déchets qu’ils ont collectés via la plateforme web Brudaweb. Cela nous permet d’avoir une bonne idée de la quantité de déchets collectés par des organisations privées.

Les déchets ménagers collectés en porte-à-porte contiennent souvent une part de déchets assimilés. Malgré l’obligation légale de trier leurs déchets et de conclure un contrat commercial avec un collecteurcollecteur, négociant et courtier de déchets agréé (privé, comme Renewi, Sita, … ou public, comme Bruxelles Propreté), certains professionnels utilisent en effet les collectes de déchets ménagers pour se débarrasser à moindre coût de leurs déchets.

C’est pourquoi Bruxelles Propreté réalise un échantillonnage annuel, afin d'estimer la proportion de déchets ménagers et assimilés dans les déchets collectés à domicile. Cette analyse de gisement consiste à peser les déchets collectés auprès de 5000 ménages représentatifs de la population bruxelloise. Le volume pesé est ensuite extrapolé à toute la Région pour estimer chaque année la production de déchets par les ménages (déchets ménagers). La différence entre cette quantité et le volume total collecté par Bruxelles Propreté est imputée aux déchets assimilés. Cette étude est appliquée aux déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. (sac blanc), aux PMC (sac bleu), et aux papiers et cartons (sac jaune). Etant donné que les résultats pour les PMC et les papiers-cartons fluctuent davantage d'une année à l’autre que pour les déchets résiduels, la part des déchets assimilés dans ces flux est calculée comme la moyenne pondérée sur 4 ans. Cette analyse de gisement n'a pas été réalisée en 2020 et 2021 étant donné la crise liée au COVID-19. Les calculs pour ces années ont donc été basés sur les pourcentages de 2019 (BISA, 2020)

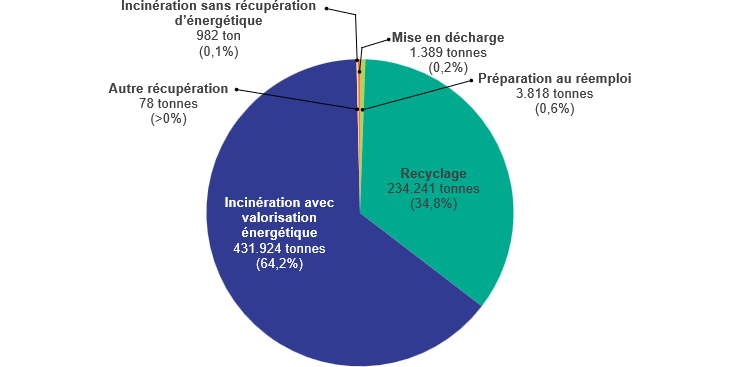

Traitement des déchets municipaux

Les objectifs européens en matière de préparation en vue du réemploi et du recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. ont été repris dans le Plan bruxellois des Ressources et des Déchets, et impliquent que d’ici 2025, 55% du poids des déchets municipaux soient préparés en vue du réemploi et du recyclage. Ce taux devrait atteindre respectivement 60% et 65% d’ici 2030. Il devait être de 50% pour les déchets ménagers en 2020.

A partir de 2026 (année de référence 2025), les Etats membres européens sont tenus d’utiliser la même méthode pour calculer le taux de réemploi et recyclage : la quantité de déchets municipaux pesée à la sortie des centres de tri ou à l’entrée de l’installation finale de recyclage. Jusqu’en 2025, les Etats membres ont encore le choix entre la nouvelle méthode de calcul et la méthode qu’ils utilisaient pour déterminer le pourcentage de recyclage.

En Belgique, la nouvelle méthode de calcul a été appliquée à partir de l’année de reporting 2020. Auparavant, seuls les déchets ménagers étaient pris en compte et tous les déchets triés sélectivement étaient comptabilisés, contrairement aux déchets réellement recyclés ou préparés en vue du réemploi. En raison du changement de méthodologie, les données ci-dessous ne peuvent pas être comparées à celles antérieures à la modification et seules les données à partir de 2020 sont reproduites. Les indicateurs d'évaluation du Plan de Gestion des Ressources et Déchets (PGRD) seront calculés selon la méthodologie appliquée lors de la rédaction du plan en 2018, afin de garantir la continuité et la lisibilité, et ne seront donc pas comparables aux indicateurs présentés ici.

En 2021, 3.818 tonnes de déchets municipaux ont été préparées en vue du réemploi (0,6%) et 234.214 tonnes ont été recyclées (34,8%; voir figure ci-dessus). Le taux de réemploi et recyclage était donc de 35,4% pour les déchets municipaux. Il s'agit d'une amélioration de 1,7 % par rapport à 2020, principalement due à une augmentation des déchets recyclés (métaux, biodéchets, plastiques, papier-carton, encombrants...).

La majorité des déchets municipaux de la Région bruxelloise sont toutefois toujours incinérés avec récupération d’énergie (431.924 tonnes, soit 64,2% en 2021). Une part relativement faible est incinérée sans récupération d’énergie (982 tonnes, soit 0,1%), mise en décharge (1.389 tonnes, soit 0,2%) ou traitée d’une autre façon (78 tonnes, voir ci-dessous).

Traitement des déchets municipaux en 2021 : principalement incinération avec récupération d'énergie

Sources : rapports de divers acteurs de la collecte des déchets et Brudaweb

Flux de déchets municipaux et leur traitement

En 2021, 270.060 tonnes de déchets municipaux ont été collectés sélectivement au total.

Plus de la moitié (56%) des déchets municipaux se composent de déchets mixtes (déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. et le résidu, après séparation des déchets PMC) et sont incinérés avec récupération d’énergie. Les principaux flux sont par ailleurs le papier et carton (12%), les biodéchets (7%), les encombrants (7%) et le verre (5%). Les autres déchets, qui se composent des déchets chimiques, des déchets de nettoyage de rues, des médicaments, déchets de marchés, huiles minérales, déchets provenant du ramonage des cheminées et des emballages contenant des substances dangereuses, représentent 4% des déchets municipaux. Seule une petite partie de ce flux est recycléLe recyclage consiste à décomposer les déchets pour en faire de nouveaux matériaux. Par exemple : des déchets inertes sont broyés pour produire des agrégats qui seront utilisés dans des fondations de voiries. ou réutiliséLa réutilisation consiste à garder un objet pour le réutiliser tel quel, éventuellement après avoir subi une préparation au réemploi. Par exemple : des briques sont récupérées et réutilisées pour un nouveau mur après avoir été nettoyées et contrôlées.. On voit que les autres flux collectés sélectivement sont principalement recyclés ou préparés en vue du réemploi.

Comme démontré ci-dessus, 1% seulement des déchets municipaux est actuellement préparé en vue du réemploi. Les flux préparés en vue du réemploi sont le textile ((2.433 tonnes), les déchets d'équipements électriques et électroniques (256 tonnes), les encombrants (1.129 tonnes) et les déchets chimiques (0,2 tonne, font partie de autres). Une partie des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) est traitée autrement : une fois démantelés, les matériaux ont leur propre application.

Une petite fraction des déchets bruxellois est encore incinérée sans récupération d'énergie (DEEE et encombrants) ou mise en décharge (piles, DEEE, plastique provenant de cartons à boissons (PolyAl), encombrants et autres). Cela ne se fait toutefois plus sur le territoire de Bruxelles mais en dehors de la Région. Les quantités indiquées ci-dessous concernent donc les déchets collectés à Bruxelles mais qui ne sont pas nécessairement traités au sein de la Région.

Bon à savoir

Contrairement aux déchets mixtes, les flux collectés sélectivement sont principalement recyclés ou réutilisés

Sources : rapports de divers acteurs de la collecte des déchets via Brudaweb

DEEE = déchets d'équipements électriques et électroniques

Autre = les déchets chimiques, déchets de nettoyage de rues, médicaments, de marchés, huiles minérales, emballages contenant des substances dangereuses, déchets provenant du ramonage de cheminées

Déchets mixtes = déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. et résidus PMC

Les métaux séparés après incinération ne sont pas collectés séparément mais proviennent du traitement d’autres flux, comme après l’incinération de ‘déchets mixtes’. Etant considérés comme des déchets recyclés, leur poids est déduit de la quantité totale de déchets incinérés avec récupération d’énergie. Ils ne sont dès lors pas repris dans le graphique de droite.

Quelles sont les marges d’amélioration ?

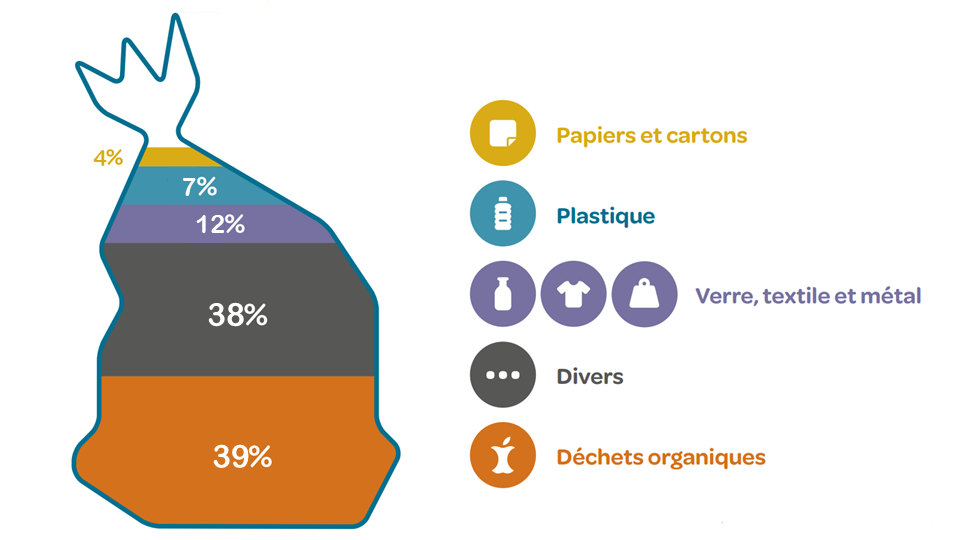

Au niveau du tri et de la collecte sélectiveCollecte de certains flux de déchets, préalablement triés, en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. La collecte sélective s'applique autant aux déchets ménagers qu'aux déchets industriels. des déchets ménagers, il y a encore beaucoup de potentiel d’amélioration pour plusieurs flux. Ainsi, le sac blanc des déchets ménagers contiendrait encore par exemple 62% de flux de matériaux recyclables (en poids), tels que plastiques, textile, verre, métal, papier et cartons, mais essentiellement des déchets organiques (quelque 39%). L’obligation de tri des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) a dès lors été introduite à partir de 2023 pour les ménages et les entreprises. Cela devrait permettre d'orienter plus de déchets organiques vers le bon flux afin qu'ils puissent être mieux utilisés, par exemple en les convertissant en biogazLe biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales. et en compostProcessus naturel de transformation de la matière organique sous l’action d’organismes vivants, dans des conditions contrôlées, en humus et nutriments pour le sol et ses habitants. de qualité. Selon Bruxelles Propreté, les premiers résultats sont déjà encourageants : davantage de déchets alimentaires sont collectés dans des sacs orange ou dans de grands conteneurs dans les immeubles à appartements et la demande de conteneurs orange n'a jamais été aussi grande. Le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques. est aussi vivement encouragé, notamment au moyen de 200 nouveaux composts de quartier. La gamme d’emballages acceptés dans le sac bleu a par ailleurs été élargie en 2021, de sorte qu’il accepte désormais (pratiquement) tous les emballages en plastique. En élargissant et en simplifiant la gamme d’emballages PMC acceptés, on espère augmenter le pourcentage de recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. des déchets d'emballages en plastique, un groupe qui constitue encore 7% du sac blanc.

En moyenne, le sac blanc est composé de 2/3 de matériaux recyclables

Source : Bruxelles Propreté, 2023

Lire le texte de transcription

Le sac blanc, destiné aux déchets résiduels des ménages bruxellois, contiendrait en moyenne environ 38% de déchets divers non recyclables mais encore 62% de flux de matériaux recyclables (en poids), à savoir plus précisément : 39% de déchets organiques, 7% de plastiques, 12% de verre, textile et métal et 4% de papiers et cartons.

Avec d’autres mesures - comme l’introduction d’une collecte sélectiveCollecte de certains flux de déchets, préalablement triés, en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. La collecte sélective s'applique autant aux déchets ménagers qu'aux déchets industriels. obligatoire des textiles et des matelas ou l'interdiction de l'utilisation d'emballages jetables dans les institutions publiques - et formes de soutien, on espère augmenter le recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. et la préparation en vue du réemploi des déchets. Pourtant, il n'est pas évident pour chaque Bruxellois de trier ses (bio)déchets (étude Behaven, 2023 et Citizen Waste, 2024).

Outre l’amélioration du tri et du recyclage, il y a aussi une grande marge d’amélioration au niveau de la prévention des déchets. Le Challenge Zéro Déchet, par exemple, nous a appris qu’il était possible pour des ménages de produire jusqu’à 5 fois moins de déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. que le Bruxellois moyen en triant mieux pour faire fondre leur sac de déchets résiduels, mais aussi en appliquant le réemploi, la réparation, le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques., la consommation consciente, etc.

L'incinération des déchets contribuant aux émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3)., moins de déchets résiduels signifie moins de gaz à effet de serre. C'est pourquoi le Plan Régional Air-Climat-Energie (PACE) prévoit de réduire les flux de déchets incinérés de 30% d'ici 2030 (voir l'indicateur "Plans environnementaux pluriannuels"). Une réduction des déchets résiduels pourrait même conduire à une diminution de l'utilisation des fours pour incinérer les déchets à Bruxelles, ce qui pourrait avoir un impact positif sur la qualité de l'air à Bruxelles. En effet, en Région bruxelloise, les installations de traitement des déchets et de production d'énergie (y compris l’incinérateur de déchets de Neder-Over-Heembeek) sont l'une des sources de pollution de l'air (voir l'indicateur "Emissions de particules fines"). Et moins de déchets, c'est aussi moins de camions poubelles dans les rues, moins d'émissions, moins de bruit, etc. Enfin, réduire la production de déchets, c'est aussi préserver la planète, car chaque kilo de déchets évité permet d’économiser 60 kilos de ressources dans le monde entier.

À télécharger

Fiches méthodologiques

Tableau reprenant les données

Fiches documentées

- N°. 56 « Prévention des déchets par le réemploi » (.pdf)

- N°. 57 « Cadre politique et législatif, acteurs et infrastructures de la gestion des ressources et des déchets » (.pdf)

- N°. 3 « Responsabilité élargie des producteurs » (.pdf)

- Thème Air N°. 43 « Synthèse des émissions de polluants atmosphériues en région de Bruxelles-Capitale » (.pdf)

Fiche de l’Etat de l’Environnement

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Infofiche déchets, 2017. « Arrêté de gestion des déchets « Brudalex » » (.pdf)

- Infofiche, « Les déchets en RBC - Les chiffres-clés de 2021 » (.pdf)

- Rapport d’activité intermédiaire du Plan de Gestion des ressources et déchets, 2021 (.pdf)

Etudes et rapports

- Fost Plus. « Rapport d’activité 2021 ». (.pdf)

- Bruxelles-Propreté. Rapports annuels

- STRATEC, avril 2018. « Rapport sur les incidences environnementales du projet de plan de gestion des ressources et des déchets ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 129 pp. (.pdf)

- Behaven, 2023. "Analyse et interventions comportementales pour encourager le tri des déchets alimentaires". Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. 66 pp. (.pdf)

- COMASE et ULB (CEESE), 2024. “Etude relative à la compréhension et l’amélioration de la performance bruxelloise de tri des déchets par les ménages”. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement.

Plans et programmes

- Plan de gestion des ressources et des déchets du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)

- Programme régional en economie circulaire 2016-2020, 2016 (.pdf)

- Un nouveau plan d'action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et plus compétitive, Comission Européenne, 2020

- Feuille de Route Réemploi – Priorités à l’horizon 2025 pour la Région de Bruxelles-Capitale, 2022 (.pdf)

Arrêtés et Ordonnances

- Région de Bruxelles-Capitale,, 2012. « Ordonnance relative aux déchets du 14 juin 2012 », Moniteur Belge, p. 35675-35701.

- Région de Bruxelles-Capitale, 2022. « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes– 23 juin 2022 » , Moniteur Belge..

- Union européenne, 2010. « Règlement (UE) n°. 849/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets », Journal officiel de l'Union européenne, L 253 de 28/9/2010, p. 2-41.

- Union européenne, 2011. « Décision de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil », Journal officiel de l'Union européenne, L 310 van 25/11/2011, p. 11-16.

- Union européenne, 2018. « Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets », Journal officiel de l'Union européenne, L 150 van 14/6/2018, p. 109–140.

- Union européenne, 2018. « Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages » , Journal officiel de l'Union européenne L150 van 14/06/2018, pp. 141-154.

Liens utiles

- Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Thème « Population »

- Fost Plus

- Statbel – Thème « Population »

- Propreté.Bruxelles

- Bruxelles-Energie

- Be circular – section «Economie sociale»

- Bruxelles Environnement – Agir éco-responsable

- Bruxelles Environnement – Plan de Gestion des Ressources et Déchets (PGRD)

Challenge zéro déchet

Focus - Actualisation : janvier 2023

Lors du challenge zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets. de 2021, les participants sont parvenus à réduire leurs déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. à un cinquième de ce que le Bruxellois moyen produit. Les challengers ont même réussi à faire baisser la quantité de déchets recyclables (PMC et papier-carton). Le défi zéro déchet montre donc qu’il exist un grand potentiel de réduction des déchets. Non seulement en triant mieux les déchets pour faire maigrir le sac de tout-venants, mais surtout en consommant plus consciemment et en appliquant d’autres pratiques zéro déchet telles que l’utilisation de l’eau du robinet, l’achat en vrac, la réutilisation, le « do-it-Yourself », la réparation, le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques.… que l’on peut éviter les déchets !

Qu’est-ce que le zéro déchet et quel est son but ?

Le zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets. ou zero waste est une idée, un mode de vie et un mouvement civil visant à ne plus produire aucun déchet et à préserver toutes les ressources. Etant donné qu’il est probablement impossible d’arriver à zéro déchet, on entend aussi par-là tenter de réduire les déchets par le biais d’une production et d’une consommation responsables, du réemploi et du recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. de produits, d’emballages et de matériaux afin de consommer moins de ressources et de supprimer les émissions nocives liées aux déchets.

Il faut en effet réduire la production de déchets pour contrer les changements climatiques et pour réduire la pression sur l’environnement. La fabrication et la distribution d'un produit, mais aussi le traitement en fin de durée de vie, sont autant d'opérations qui consomment des ressources qui se raréfient telles que les matières premières, l’eau, l’énergie, les combustibles, etc., s’accompagnent d’émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3)., et d’autres déchets et produits secondaires, et contribuent à la pollution de l'air, du sol et des eaux souterraines, notamment. L’extraction et le traitement des ressources est en effet responsable d’environ la moitié des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre et de plus de 90 % des impacts sur la terre et l’eau (perte de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et stress hydriqueLe stress hydrique est une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau.) (UN Environment, International Resource Panel, Global Resource Outlook, 2019 (.pdf)).

De nombreux types de déchets peuvent déjà être recyclés, mais la collecte, le tri et le recyclage nécessitent également de l’énergie, de l’eau et d’autres ressources, produisent des émissions, ont un coût financier et engendrent presque systématiquement une perte de matière. Même s’il vaut mieux recycler les déchets que de les incinérer avec une récupération d’énergie - c’est le cas actuellement de nos déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. -, il convient donc de privilégier la prévention des déchets.

La réduction des déchets commence donc à la source : en consommant moins et davantage en conscience. Grâce à la réutilisation et à l’upcycling des objets, en achetant par exemple en seconde mainPrincipe selon lequel on donne, revend, reçoit, achète ou échange des biens en bon état, dont le premier propriétaire veut se débarrasser, afin d'éviter qu ils ne fissent comme déchets., en empruntant, en partageant, en louant ou en réparant, nous prolongeons la durée de vie d’un produit et nous évitons de devoir en produire de nouveaux.

Il faut dès lors abandonner le modèle de consommation linéaire “produire-consommer-jeter” et évoluer vers une économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur.. Il s’agit d'un modèle économique dans lequel les ressources sont mises dans un circuit afin de préserver leur valeur le plus longtemps possible. Chaque produit est conçu de telle façon qu’il peut être (ré)utilisé le plus possible, réparé et recycléLe recyclage consiste à décomposer les déchets pour en faire de nouveaux matériaux. Par exemple : des déchets inertes sont broyés pour produire des agrégats qui seront utilisés dans des fondations de voiries. de façon optimale. Les déchets sont donc aussi considérés comme des ressources pour viser au final une situation de zéro déchet.

Grâce à la directive-cadre européenne relative aux déchets , une hiérarchie est imposée à la gestion des déchets. La priorité est donnée aux mesures ayant le moins d’impact : la prévention, le réemploi, le recyclage, la valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. comme l'incinération avec récupération d’énergie et enfin, l’incinération ou la mise en décharge. Les Etats membres se voient imposer des règles en matière de prévention des déchets et ils doivent prendre des mesures concernant la production de déchets.

Le challenge zéro déchet

Au cours des challenges, il a été question de savoir dans quelle mesure il est possible pour les Bruxellois de limiter leurs déchets. En 2021, Bruxelles Environnement a organisé la troisième édition du challenge zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets.. Des ménages ou des équipes bruxelloises se sont engagées à réduire au maximum leur production de déchets pendant une période de 9 mois et ce, malgré les difficultés inhérentes au confinement lié au Covid. Les éditions précédentes avaient eu lieu en 2019 et 2020. A l’origine, on se concentrait uniquement sur les déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. mais à partir de la troisième édition, les PMC et les papiers-cartons ont aussi été examinés de près. Car comme on l’a dit précédemment, hormis la nécessité de mieux trier pour faire maigrir le sac poubelle contenant les déchets résiduels, la prévention (de tous les types) des déchets est d'une importance cruciale !

Bon à savoir

En 2020, le Bruxellois moyen a produit 282,2 kg de déchets ménagers, dont quelque 170 kg de déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables.. Ce sont les déchets qui ne sont pas collectés sélectivement et ne peuvent donc pas être recyclés ou réutilisés. Ils finissent donc à l’incinérateur. Les déchets résiduels produits (le sac blanc) contiendraient toutefois encore 65% de matériaux recyclables, et peuvent donc encore être largement réduits si nous trions mieux (voir indicateur Déchets préparés en vue du réemploi et du recyclage).

Cinquante équipes ont été sélectionnées lors de la première édition. 152 personnes y ont participé au total. Lors de la deuxième édition, 201 équipes sélectionnées (491 personnes) ont relevé le défi et la dernière édition a rassemblé 154 équipes (soit 366 personnes). Pour prouver que tout le monde peut vivre avec moins de déchets, des ménages bruxellois aux profils très divers ont été sélectionnés afin de constituer une bonne représentation de la population bruxelloise : différentes catégories d'âges, diverses situations familiales ou compositions d’équipes, et différents nombres de personnes par ménage ou par équipe (isolés, familles uniparentales, ménages avec enfants, couples, colocataires, équipes de collègues ou d’amis, voisins, etc.), différents types de logement, répartition géographique dans la Région, etc.

Workshops, événements, visites d’installations liées aux déchets et séances de rencontres ont été organisés pour soutenir et accompagner les challengers. Ils pouvaient y apprendre par exemple à composter, à faire eux-mêmes des produits, à upcycler, à lutter contre le gaspillage alimentaire, etc. mais aussi y échanger des expériences et des conseils, discuter des difficultés rencontrées et chercher des solutions. De nombreux conseils pratiques, adresses utiles, etc. sont également disponibles sur le site Internet de Bruxelles Environnement.

Pour pouvoir évaluer les progrès des participants, la quantité de déchets ménagers de chaque équipe a été déterminée au début et à la fin du challenge. Les participants devaient peser leurs déchets durant un mois avant le challenge et lors du dernier mois. Lors des deux dernières éditions, la quantité de déchets produits durant le challenge n’a pas fait l’objet d'un suivi hebdomadaire. Lors de la première édition, les équipes étaient invitées à peser leurs déchets chaque semaine, ce qui était trop contraignant pour beaucoup d’entre elles et les a amenées à arrêter avant la fin (voir plus loin). Lors de la dernière édition, un monitoring a été fait non seulement du sac blanc (déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables.) mais aussi du sac bleu (PMC) et facultativement, du sac jaune (papier-carton).

Ce défi représentait une occasion idéale de rassembler et traiter les expériences et visions des équipes participantes afin d’identifier les pièges et les difficultés majeures de la réduction des déchets.

Afin de mesurer les habitudes des participants, on a eu recours à une enquête qui évalue 31 gestes zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets.. Concrètement, on a examiné à quelle fréquence chaque action considérée comme zéro déchet était appliquée dans la vie de tous les jours et dans quelle mesure cette action était considérée comme ‘valant la peine’. Pour la troisième édition, on a demandé aux participants de remplir l’enquête au début et à la fin du challenge. Lors de la deuxième édition, les participants avaient été sondés à mi-chemin du challenge. L’enquête est une liste de questions qui ont été utilisées en 2019 dans le cadre d’une étude sur les habitudes zéro déchet des ménages bruxellois (SONECOM, 2019 ). A la fin de la première édition, 20 équipes ont été interrogées par téléphone pour évaluer leur expérience et leurs habitudes.

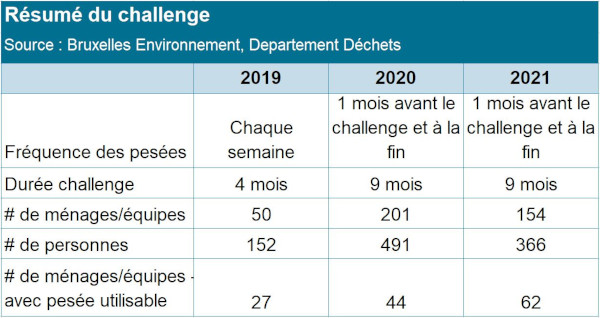

Lire le texte de transcription

Tableau 1 : résumé du challenge

Lors du premier défi, les déchets ont été pesés chaque semaine. Lors des deuxième et troisième éditions, les déchets ont été pesés un mois avant le défi et à la fin du défi. Le premier défi a duré 4 mois, le deuxième et le troisième 9 mois. Lors de la première édition, 50 ménages ou équipes ont participé, soit 152 personnes, lors de la deuxième édition 201 équipes soit 491 personnes, et lors de la troisième 154 équipes soit 366 personnes. À la fin de chaque défi, les données de pesage utilisables provenaient respectivement de 27, 44 et 62 équipes ou ménages.

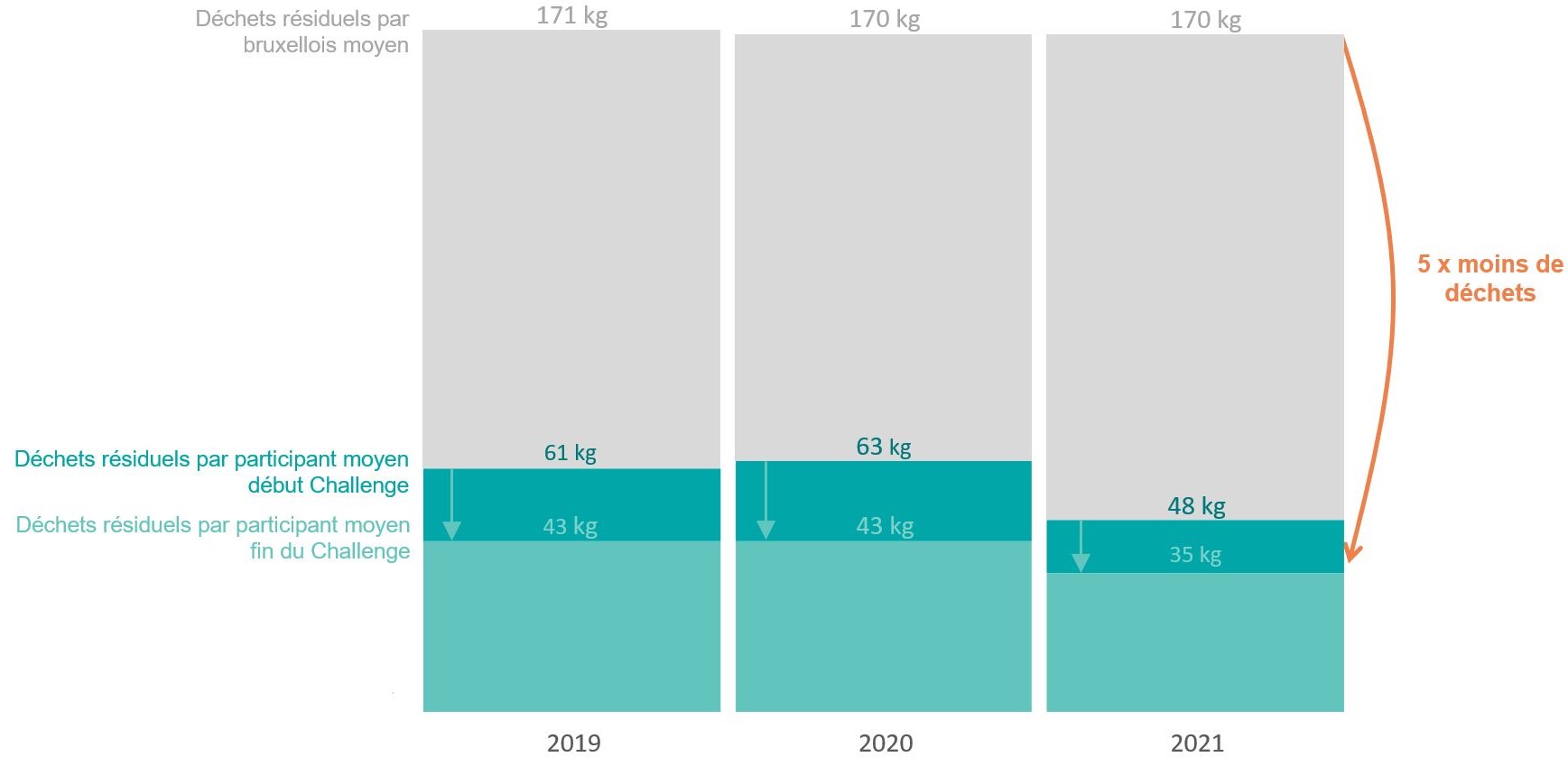

Résultats du challenge : D’un point de vue quantitatif

La pesée au début du 3e challenge a démontré que chaque participant produisait en moyenne 48 kg de déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. par an. A la fin, ce chiffre avait baissé à 35 kg de déchets résiduels par personne par an. Cela représente une réduction d’environ 27% en 9 mois. Lors des éditions précédentes également, les participants étaient parvenus à réduire considérablement leurs déchets résiduels. En 2020, le poids moyen de déchets résiduels est passé de 63 kg participant par an à 43 kg, soit une réduction de 32% sur une période de 9 mois. Les challengers de la première édition ont réussi à ramener leurs 61 kg de déchets à 43 kg par an (-30%) en à peu près 4 mois.

Lors de la troisième édition, deux tiers des personnes interrogées avaient réduit leurs déchets et parmi eux, 50% avaient même réduit leurs déchets de moitié. Un tiers produisait toutefois plus de déchets à la fin du challenge, tout en restant pour la majorité d’entre eux sous la barre des 35 kg par habitant par an. Des résultats similaires avaient été observés lors du challenge précédent, en 2020. Les causes de l’augmentation au niveau de la production de déchets étaient liées à du rangement, un déménagement, l’arrivée d’un bébé ou d’un nouvel animal domestique, le partage d’un flat ou un volume déjà très faible de déchets au début du challenge.

Comparaison de la production de déchets résiduels ménagers : le participant moyen au début et à la fin du challenge zéro déchet vs. le Bruxellois moyen.

Lire le texte de transcription

Figure 1: Comparaison de la production de déchets résiduels ménagers : le participant moyen au début et à la fin du challenge zéro déchet vs. le Bruxellois moyen

En 2019, un Bruxellois produisait en moyenne 171 kg de déchets résiduels par an. Au début du premier défi zéro déchet, en 2019, les participants produisaient en moyenne 61 kg de déchets résiduels par an chacun. Et à la fin du défi, 43 kg.

En 2020, un Bruxellois produisait en moyenne 170 kg de déchets résiduels par an. Au début du deuxième défi zéro déchet, en 2020, les participants produisaient en moyenne 43 kg de déchets résiduels par an chacun. Et à la fin du défi, 43 kg.

En 2021, un Bruxellois produisait en moyenne 170 kg par an, sur la base de la moyenne des années précédentes. Au début du dernier défi zéro déchet, en 2021, les participants produisaient en moyenne 48 kg de déchets résiduels par an chacun. Et à la fin du défi, 35 kg de déchets résiduels.

Comparé au Bruxellois moyen qui, comme indiqué ci-dessus, a produit 170 kg de déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. en 2020, les participants au challenge zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets. ont généré près de 5 fois moins de déchets résiduels. A la fin des deux premiers challenges, la diminution se situait à un quart de la moyenne bruxelloise Il convient de noter que la plupart des participants produisaient déjà des quantités nettement moindres au début du challenge comparé à la plupart des Bruxellois, probablement parce qu’ils étaient déjà sensibles à la problématique des déchets et de la consommation avant leur participation.

Potentiel de réduction des déchets en Région bruxelloise si tous les Bruxellois adoptaient le même comportement zéro déchet que les participants.

Lire le texte de transcription

Figure 2: Potentiel de réduction des déchets en Région bruxelloise si tous les Bruxellois adoptaient le même comportement zéro déchet que les participants.

En 2020, 207.000 kg de déchets résiduels ont été produits par les ménages bruxellois. Si les ménages bruxellois adoptaient le même comportement que les challengers zéro déchet, ils produiraient 5 fois moins de déchets résiduels, ce qui ne représente que 41.000 kg de déchets résiduels par an.

Une baisse moyenne de 14% a été constatée au niveau du sac bleu : on est passé de 14 kg de PMC par personne par an au début du challenge à 12 kg à la fin. Les challengers sont donc parvenus à faire maigrir leur sac PMC malgré l’extension de la gamme de déchets étant acceptés dans le sac bleu, qui peut contenir (pratiquement) tous les emballages en plastique depuis 2021. La moyenne bruxelloise s’élevait à 16,5 kg de déchets d'emballages par an en 2021.

Pour les papiers-cartons, les participants sont passé d’une moyenne de 22 kg à 16 kg par personne par an. Durant la période 2017-2019, le Bruxellois moyen a produit plus de déchets de papier et carton que le challenger moyen, à savoir 23,26 kg par personne par an.

Les résultats précités ne sont pas le fait de tous les participants initiaux des challenges. Lors de chaque édition, certaines données qui ne semblaient pas vraisemblables ont été écartées du calcul des moyennes afin de ne pas fausser l’analyse générale. A la fin de la troisième édition, seules 62 équipes ont transmis des données de pesée exploitables. Lors de la deuxième édition, elles étaient 44. Les équipes pour lesquelles on disposait de moins de 5 données ou dont les données couvraient moins d'un mois n’ont pas été reprises dans l’analyse du premier challenge. C’est ainsi que les données de 27 équipes (87 personnes) ont été analysées. Les pesées des déchets, notamment, ont démotivé certains participants, mais aussi le confinement lié au Covid, qui a réduit le nombre de rencontres, et a amoindri le sentiment d’implication et la motivation.

Pour se débarrasser de leurs biodéchets (déchets de jardin et de cuisine), les participants n’utilisaient pratiquement jamais le sac blanc alors que plus de la moitié des Bruxellois le font (selon l’enquête de 2019). Le sac blanc moyen se composerait encore de quelque 40% de biodéchets (voir Indicateur Tonnage de déchets ménagers et assimilés ). Les participants utilisaient essentiellement le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques. (à domicile, bokashi ou via des composts de quartier), les parcs à conteneurs ou la collecte sélectiveCollecte de certains flux de déchets, préalablement triés, en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique. La collecte sélective s'applique autant aux déchets ménagers qu'aux déchets industriels. (sac orange et vert).

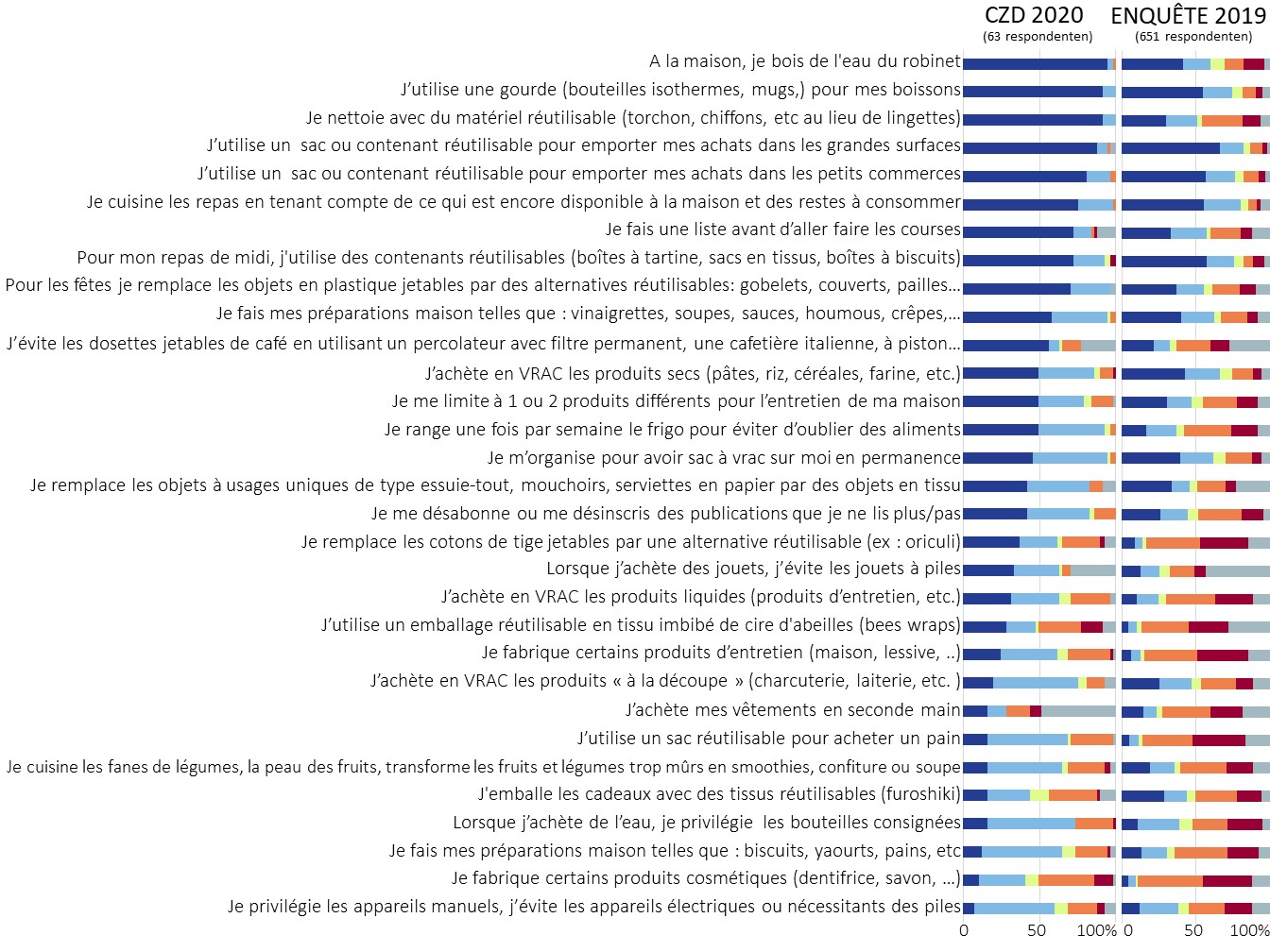

Résultats du challenge: les comportements zéro déchet

L'enquête qui évalue 31 actions zéro déchetL’expression « zéro déchet » recouvre une idée, un mode de vie et un mouvement sociétal. L’idée, mise en avant par quelques pionniers, est pour un citoyen, un ménage, une organisation ou encore un processus industriel de progresser vers un fonctionnement qui tende à ne plus produire aucun déchets, et en corollaire quasi automatique, de consommer moins de ressources. Bien que le « zéro déchet » absolu soit sans doute impossible à atteindre, la radicalité de l’expression dénote son ambition : il s’agit de réévaluer toutes les facettes d’un fonctionnement pour diminuer massivement la production de déchets. nous aide à épingler les différences de comportement entre la population bruxelloise générale et les challengers. Les gestes zéro déchet les plus ancrés dans la population bruxelloise, ou les actions que les personnes interrogées déclarent appliquer toujours, sont :

- Utiliser un sac ou contenant réutilisable pour les achats au supermarché ;

- Utiliser un sac ou contenant réutilisable pour les achats dans les petits commerces ;

- Faire une liste avant d’aller faire les courses ;

- Cuisiner en fonction de ce qui est disponible à la maison et des restes à consommer ;

- Nettoyer avec du matériel réutilisable (torchon, chiffons, etc. au lieu de lingettes) ;

- Ranger le frigo une fois par semaine pour éviter d’oublier des aliments.

Sur les 31 gestes zéro déchet, la moitié de la population bruxelloise en appliquerait toujours 7. Un tiers de la population en applique toujours 10. Parmi les challengers, la moitié en applique toujours 13 et un tiers toujours 16. Il ressort donc du questionnaire que les équipes participantes de la 3e édition ont appliqué systématiquement deux fois plus d’actions zéro déchet que la moyenne bruxelloise.

Par rapport à la population bruxelloise, les participants au challenge zéro déchet ont en général un mode de consommation plus conscient et optent davantage pour des alternatives réutilisables pour remplacer les articles jetables, telles que des torchons, etc. pour nettoyer au lieu de lingettes. Ils évitent les déchets d'emballages en utilisant des gourdes, des boîtes à tartines, des sacs ou contenants réutilisables pour leurs courses, etc., et font un maximum de produits de base eux-mêmes (aussi bien alimentaires que non alimentaires). Mais l’action qui fait le plus la différence est le fait de boire l’eau du robinet. Environ 50% des Bruxellois achètent en effet encore de l’eau en bouteille.

Comparaison des gestes zéro déchet des participants au challenge (CZD) et du Bruxellois moyen, basée sur l’enquête SONECOM.

Lire le texte de transcription

Figure 3: Comparaison des gestes zéro déchet des participants au challenge (CZD) et du Bruxellois moyen, basée sur l’enquête SONECOM.

Les personnes interrogées lors de l’enquête pouvaient choisir entre 6 réponses différentes par action zéro déchet:

- Ce geste, je le pratique toujours et ça en vaut vraiment la peine;

- ce geste, je le pratique parfois et ça en vaut la peine;

- ce geste, je le pratique parfois mais je ne suis pas sûre que ça en vaille la peine;

- ce geste, je le pratique jamais mais ça en vaut la peine ;

- ce geste, je le pratique jamais et ça n’en vaut pas la peine ;

- pas d’application.

L’enquête montre que: Environ 75% des participants cuisinent en fonction de ce qui est encore disponible à la maison et des restes à manger, ce qui correspond à la moyenne des bruxellois Plus de 95% d’entre eux font des préparations maison telles que des vinaigrettes, des soupes, des sauces, du houmous, des crêpes, etc. ; et plus de 60% font leurs propres biscuits, yaourts, pain, etc. 60% essaient même d’éviter le gaspillage alimentaire en utilisant également le feuillage des légumes, des pelures de fruits et des fruits et légumes trop mûrs dans des smoothies, des confitures, des soupes ou d’autres préparations. Plus de 95% des participants au défi boivent de l’eau du robinet à la maison et ils utilisent tous une gourde ou un autre récipient réutilisable (bouteille thermos, tasse, etc.) pour transporter des boissons. Pour le lrepas de midi, plus de 80% utilisent des emballages réutilisables (boîtes à tartines, sacs en tissu, pots à biscuits).

Dans la cuisine, plus de 80% ont progressivement remplacé les objets jetables à usage unique tels que les essuie-tout, les serviettes en papier et les mouchoirs par des alternatives en tissu. Plus de 45% utilisent des emballages réutilisables imbibés de cire d’abeille (bees wraps) et plus de 60% utilisent un percolateur avec filtre permanent ou une cafetière italienne ou à piston pour éviter les dosettes de café jetables. De plus, lors de l’organisation de fêtes, 90% évitent les articles jetables en utilisant non pas du plastique mais des gobelets, assiettes, couverts, pailles, etc. réutilisables et en emballant les cadeaux avec des tissus réutilisables (furoshiki – près de 70% des participants).

La plupart des participants sont bien organisés quand il s’agit de préparer et faire les courses. Ils rangent tous régulièrement le frigo pour éviter d’oublier des aliments. Comme la plupart des Bruxellois, ils établissent également une liste pour faire leurs courses, et utilisent un sac ou contenant réutilisable pour leurs achats dans les petits commerces ou les supermarchés. La plupart des participants s’assurent donc qu’ils ont un sac à vrac en tissu avec eux. La moitié d’entre eux utilise parfois un sac réutilisable pour acheter du pain. La grande majorité des participants achète régulièrement des produits en vrac pour éviter les déchets d’emballage : produits secs tels que pâtes, riz, céréales, farine, etc. (90%) ainsi que des produits « coupés » tels que viandes et charcuteries, des produits laitiers, etc. (75%).

Le reste de leurs achats est également soigneusement étudié. Les vêtements sont achetés d’occasion par plus de 75% des participants, mais bien que cela soit généralement considéré comme utile, les deux tiers des répondants ne le font qu’occasionnellement. Environ 60% d’entre eux préfèrent les appareils manuels aux appareils électriques ou aux appareils à piles, même lorsqu’ils achètent des jouets.

Le nettoyage est effectué par chaque participant avec des matériaux réutilisables (torchons, chiffons, etc.) au lieu de lingettes jetables, et près de 80% d’entre eux se limitent à seulement 1 ou 2 produits différents. Plus de 60% des participants fabriquent eux-mêmes des produits d’entretien, tels que la lessive. S’ils l’achètent, plus de 60% le font régulièrement en vrac.

La moitié fabrique elle-mêmes certains produits de soins (dentifrice, savon, etc.) et plus de 60% ont remplacé les cotons-tiges en plastique par une alternative réutilisable telle que les Oriculi.

Et pour lutter contre le gaspillage, près de 90% se désabonnent des publications qu’ils ne lisent pas (ou plus).

À télécharger

Fiches documentées

- N°. 56 « Prévention des déchets par le réemploi » (.pdf)

- N°. 57 « Cadre politique et législatif, acteurs et infrastructures de la gestion des ressources et des déchets » (.pdf)

Fiche de l’Etat de l’Environnement

- Rapport sur l’état de l’environnement (édition 2022) (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Rapport d’activité intermédiaire du Plan de Gestion des ressources et déchets, 2021 (.pdf)

- Infofiche, « Les déchets en RBC - Les chiffres-clés de 2021 » (.pdf)

- Infofiche déchets, 2017. « Arrêté de gestion des déchets « Brudalex »

Etudes et rapports

- SONECOM, 2019. « Baromètre des déchets 2019 ». Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement.(.pdf)

Plans et programmes

- Feuille de route réemploi, 2022 (.pdf)

- Evaluation intermédiaire du Plan de Gestion des Ressources et des Déchets, 2021 (.pdf)

- Un nouveau plan d'action pour une économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. Pour une Europe plus propre et plus compétitive, Comission Européenne, 2020 (.html)

- Plan de gestion des ressources et des déchets du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2018 (.pdf)

- Programme régional en économie circulaire 2016-2020, 2016 (.pdf)

Responsabilité élargie du producteur

Focus - Actualisation : janvier 2018

En 2015, de l’ordre de 163.900 tonnes de déchets soumis au mécanisme de la responsabilité élargie du producteur (REP) ont été collectées en Région bruxelloise, ce qui correspond à 139 kg/Bruxellois (chiffres n’incluant pas les collectes de batteries au plomb et de vieux papiers). Ceci représente un gisement de déchets/ressources non négligeable équivalent à grosso modo 10% du gisement total des déchets produits dans la Région. Les emballages à usage unique représentent de loin le flux le plus important en termes de tonnage, viennent ensuite les véhicules hors d’usage et les déchets d’équipements électriques et électroniques. Les objectifs de recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. et de valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. calculés à l’échelle de la Belgique sont atteints pour les principaux déchets soumis au mécanisme de la REP. Néanmoins, une marge de progression en matière de collecte existe pour certains flux, en particulier au niveau de la Région bruxelloise où les quantités moyennes collectées par habitant sont sensiblement inférieures à celles des deux autres Régions pour la plupart des principaux flux.

La responsabilité élargie du producteur (REP) : un instrument important de la politique de gestion de certains déchets

Pour certains flux, la législation bruxelloise impose aux acteurs économiques de reprendre, ou de faire reprendre, les déchets que sont devenus ou qu’ont généré les produits qu’ils ont mis sur le marché. Cette « obligation de reprisePrincipe selon lequel le producteur ou l'importateur d un produit est tenu de reprendre ou de faire reprendre à sa charge les déchets issus de ce produit. Ce principe est assorti d'une obligation pour les producteurs ou importateurs d'atteindre des objectifs chiffrés de collecte, recyclage et/ou valorisation de ces déchets. » est accompagnée d’une obligation de gestion adéquate de ces déchets, à travers notamment l’imposition d’objectifs de collecte et de valorisation. Elle fait partie du mécanisme de la responsabilité élargie du producteur (REP), mécanisme qui vise à responsabiliser, notamment financièrement, les producteurs de certains produits concernant la collecte et le traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché belge.

Cet instrument règlementaire permet d’organiser la gestion de certains flux de déchets - représentant des quantités importantes ou ayant un caractère spécifique ou dangereux - en s’appuyant sur le « principe du pollueur-payeurPrincipe selon lequel quiconque cause un dommage ou une perturbation de l'environnement doit prendre en charge les frais liés aux opérations d'assainissement ou de rétablissement de la situation de départ (par le biais de taxes, etc.). ». A l’origine, ce mécanisme a été mis en place en vue de réduire les coûts de gestion des déchets supportés par les pouvoirs publics, d’augmenter les taux de réemploi , recyclage et valorisation, de pérenniser les filières de recyclage ainsi que de permettre des économies d’échelle. Il peut également induire un effet de prévention en incitant les producteurs à modifier la conception de leurs produits afin d’en améliorer l’éco-efficience (production avec moins de ressources ou des matières recyclées) et l’écoconception (démontage et recyclage plus faciles, moins de substances dangereuses). Actuellement, le mécanisme de la REP apparaît comme un instrument privilégié pour inciter à la mise en place de modèles d’économie circulaireL'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur.. Synthétiquement, ceux-ci peuvent être définis comme des modèles visant à augmenter l’efficacité d’utilisation de ressources tout en diminuant l’impact sur l’environnement et en créant des emplois liés à la circularité des déchets/ressources (récupération, requalification, recyclage, etc.).

Jusque fin 2016, 10 flux étaient soumis au mécanisme de la REP via une obligation de reprise en Région bruxelloise, à savoir, les emballages à usage unique, les piles et accumulateurs, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les pneus, les véhicules hors d’usage (VHU), les huiles minérales, les huiles et graisses alimentaires (HGA), les médicaments, les vieux papiers et les produits photographiques. Pour certains flux (emballages, piles et accumulateurs, VHU et DEEE), le cadre légal bruxellois s’inscrit dans le cadre de directives européennes. A partir de 2017, le régime lié au mécanisme de la REP connaîtra certaines modifications - y compris concernant les flux visés - suite à l’adoption par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fin 2016, d’un nouvel arrêté relatif à la gestion des déchets (Brudalex).

Environ 10% des déchets collectés en Région bruxelloise sont soumis au mécanisme de la REP

En 2015, de l’ordre de 163.900 tonnes de déchets soumis au mécanisme de la REP ont été collectées (hors batteries au plomb et vieux papiers) en Région bruxelloise ce qui correspond à 139 kg/Bruxellois. Ce tonnage représente grosso modo 10% du tonnage de l’ensemble des déchets collectés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (gisement calculé pour l’année 2014). Notons que, faute de disposer de données régionales sur la collecte d’emballages, les quantités d’emballages collectées par Bruxellois sont considérées comme équivalentes à la moyenne belge ce qui, pour ce flux, pourrait constituer une surestimation. Les flux les plus importants en termes de tonnage sont les emballages (±86%), les VHU (±7%) et les DEEE (±3%).

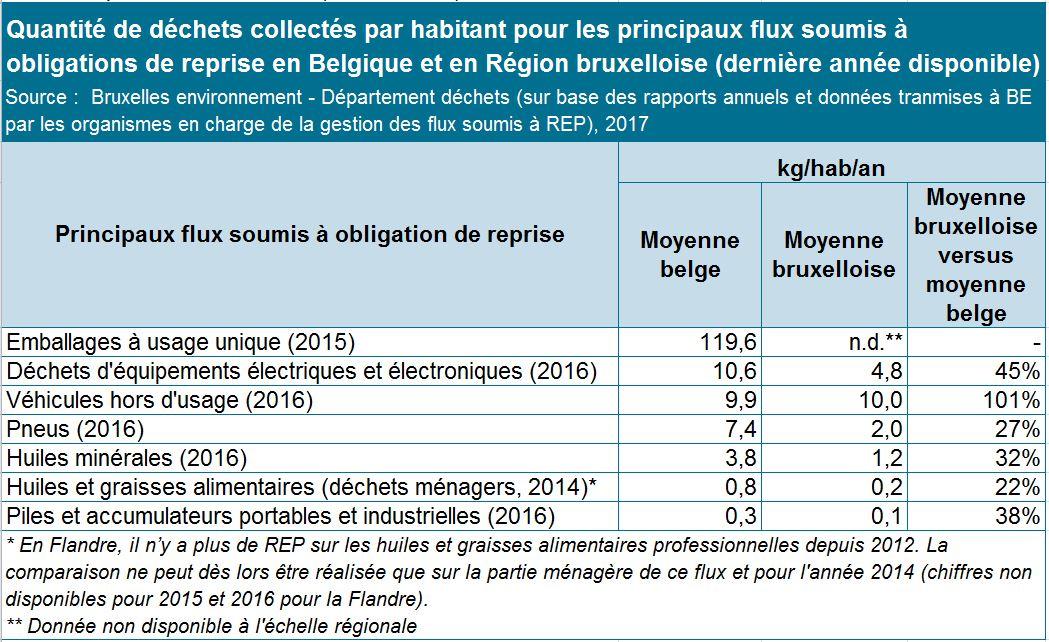

Des quantités collectées par habitant moindres que dans les deux autres Régions

Le tableau suivant permet de comparer les quantités moyennes collectées par habitant au niveau belge et au niveau bruxellois :

Hormis pour les VHU, les quantités collectées par habitant en Région bruxelloise apparaissent donc sensiblement inférieures aux quantités moyennes collectées par habitant pour l’ensemble de la Belgique. Une étude destinée à objectiver la performance de la Région bruxelloise en matière de déchets par rapport aux facteurs explicatifs possibles sera lancée en 2018.

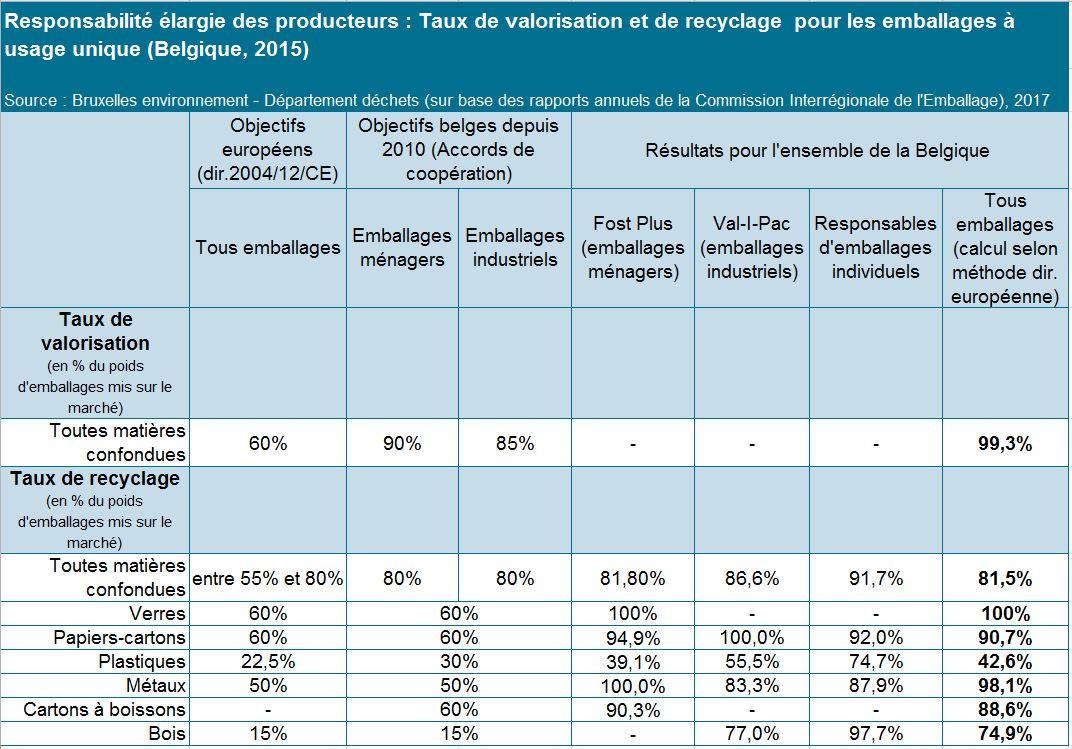

Des objectifs de recyclage et de valorisation atteints au niveau belge pour les principaux déchets soumis à la REP

En 2015, 1.340.775 tonnes d’emballages ont été recyclées en Belgique ce qui correspond à plus de 81% (en poids) des quantités d’emballages mises sur le marché. Le tableau suivant montre que les objectifs de recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. et de valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. (qui inclut le recyclage et l’incinération avec récupération d’énergie) fixés dans le cadre de l’accord de coopération interrégionale concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages sont atteints, voire largement atteints, au niveau belge (pour rappel, ces données ne sont pas disponibles au niveau régional).

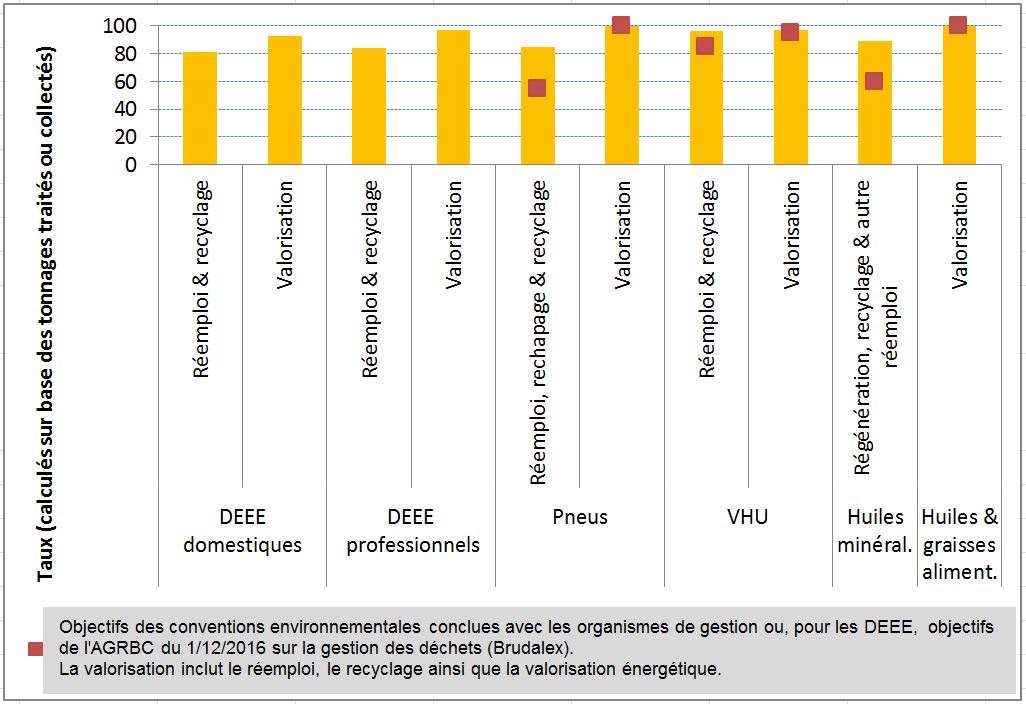

En ce qui concerne les principaux flux autres que les emballages (soit les VHU, DEEE, pneus, huiles minérales, huiles et graisses alimentaires), les taux de réemploi et recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement., calculés au niveau belge, oscillent entre 81% et 96% (par rapport aux quantités collectées ou traitées) comme l’illustre le graphique ci-dessous. Pour ces 5 flux, les objectifs fixés en matière de traitement à l’échelle belge, sont atteints et souvent même dépassés.

Pour les piles et accumulateurs, les objectifs de traitement diffèrent selon leur type.

Taux de réemploi et de recyclage et taux de valorisation de certains flux de déchets soumis au mécanisme de la REP (Belgique, 2016)

Source : Bruxelles environnement – département déchets & département Reporting et incidences environnementales (sur base des rapports annuels des divers organismes de gestion), 2017

Ces bonnes performances en termes de traitement au niveau belge ne doivent toutefois pas occulter le fait qu’un potentiel de collecte existe probablement encore pour certains flux, en particulier en Région bruxelloise (DEEE, piles et accumulateurs portables, huiles et graisses alimentaires, etc.). Ceci fera partie de l’étude prévue en 2018 visant à objectiver la performance en matière de déchets en Région bruxelloise.

À télécharger

Fiches documentées

Autres publications de Bruxelles Environnement

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2017. « Arrêté de gestion des déchets « Brudalex », info-fiche Déchets, 17 pp

Etude(s) et rapport(s)

- COMMISSION INTERRÉGIONALE DE L’EMBALLAGE. « Rapport d’activités 2018»

- BEBAT, dates diverses. « Rapport d’activités »

- RECUPEL, dates diverses. « Rapport d’activités »

Plan(s) et Programme(s)

Liens utiles

L’économie sociale dans la prévention des déchets par le réemploi

Focus - Actualisation : février 2020

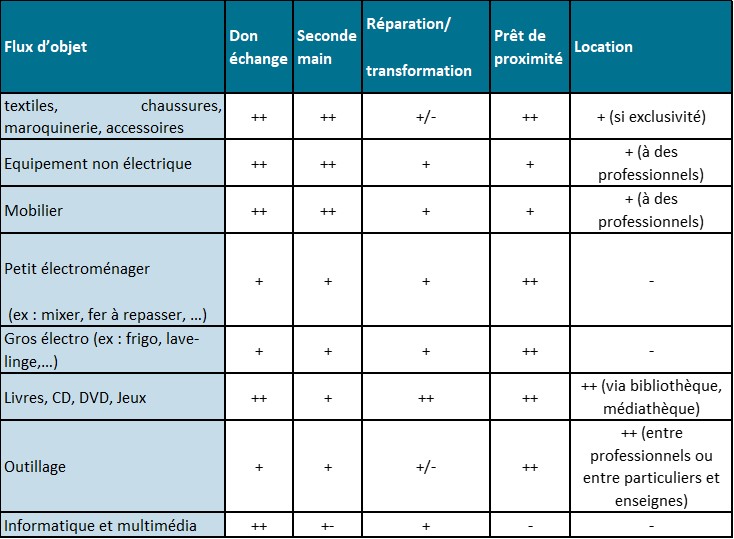

Les ménages bruxellois ont produit en moyenne 339.000 tonnes de déchets annuellement entre 2014 et 2017. Dans ce volume, figure une part importante d’objets d’équipements. Dans le meilleur des cas, ils sont recyclés et, dans le pire, ils sont directement incinérés. Or les équipements jetés par les ménages sont souvent réparables, ré-employables ou re-qualifiables, et pourraient donc connaître une nouvelle vie. L’économie sociale joue un rôle important pour remettre ces objets en circulation et créer les boucles de réemploi qui permettent d’allonger la durée de vie des équipements.

Allonger la durée de vie des équipements ou prévenir les déchets par le réemploi

Les ménages bruxellois ont progressivement pris l’habitude de trier leurs déchets et le taux de préparation au recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. et au réemploi atteint 43,5 % en 2017 (voir l'indicateur « Part et gestion des déchets préparés en vue du réemploi et du recyclage »). Pour autant, le recyclage des déchets demeure intensif en énergie, puisqu’il implique la destruction du produit d’origine et sa séparation en ses composants utiles. De plus, il ne permet de valoriser qu’une partie de la matière tandis que les parties non recyclables rejoignent les déchets à éliminer. De ce fait, plus on intervient en amont de la production de déchets, plus les retombées sont positives pour l’environnement.

Les déchets des ménages comportent une part importante d’objets d’équipements qui passent généralement dans la catégorie de déchets à éliminer alors que leur usage pourrait être prolongé, moyennant éventuellement une étape de réparation ou de requalification. Retarder l’arrivée de ces flux d’équipements dans le recyclage et à l’incinération contribuerait à réduire significativement l’ empreinte écologiqueMesure de la pression exercée par l'homme sur son environnement. Cet outil évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins en absorption de déchets. L'empreinte écologique est exprimée en hectares. des consommateurs bruxellois.

Les entreprises d’économie sociale jouent un rôle clé dans la collecte de divers flux d’objets usuels usagés pour les préparer au réemploi ou, le cas échéant, au recyclage. Les différents biens collectés sont valorisés au mieux et remis sur le marché via les boutiques de seconde mainPrincipe selon lequel on donne, revend, reçoit, achète ou échange des biens en bon état, dont le premier propriétaire veut se débarrasser, afin d'éviter qu ils ne fissent comme déchets. , créant ainsi des boucles de consommation en circuits courts.

Les acteurs de l’économie sociale à Bruxelles

Les acteurs de l’économie sociale peuvent adopter différentes structures : coopératives, sociétés à finalité sociale, associations, mutuelles, fondations. Certaines entreprises d’économie sociale sont agréées et subsidiées par la Région pour développer la préparation au réemploi des textiles, des encombrants (meubles, articles ménagers et de loisirs) et des déchets électriques et électroniques. Outre l’accès aux subsides, cet agrément leur permet de pratiquer un taux de TVA réduit. Les entreprises actives à Bruxelles sont connues par deux sources : la fédération Ressources, qui rassemble des entreprises d’économie sociale des Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale actives dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et le recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement., et Bruxelles Environnement, organisme qui gère les subsides et collecte des données relatives aux performances du secteur.

De même que les structures subsidiées, le nombre d’entreprises bruxelloises membres de la fédération Ressources augmente peu ; il est passé de 9 à 12 entre 2004 et 2016, avant de redescendre à 11 en 2017 (Ressources, 2018. Voir fiche documentée « Prévention des déchets par le réemploi »). Ces chiffres cachent néanmoins des mouvements d’entrée et de sortie, et un certain roulement s’observe d’une année à l’autre.

Les entreprises d’économie sociale représentent également une source de création d’emplois non négligeable, en particulier d’emplois peu qualifiés. Le secteur représente également une opportunité d’insertion professionnelle. Un nouveau métier a d’ailleurs émergé : le valoriste, dont le rôle est de veiller à maximiser l’utilisation des ressources.

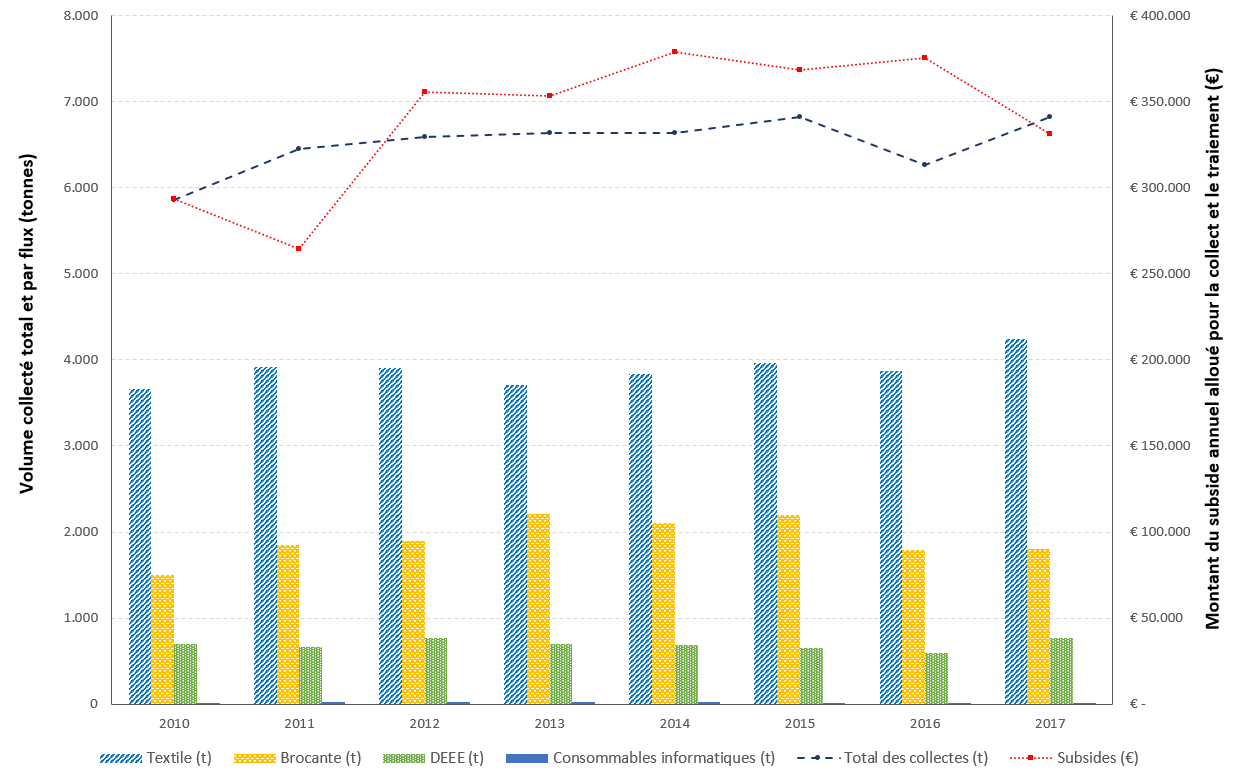

Les performances du secteur : un potentiel à développer…

Selon les données collectées par Bruxelles Environnement, le volume collecté annuellement depuis 2010 par les entreprises subsidiées par la Région est compris entre 6.000 et 7.000 tonnes. En 2017, 6.823 tonnes ont été collectées pour les 4 flux principaux (données Bruxelles Environnement, 2019) : textiles, encombrants & brocante, déchets électriques et électroniques (DEEE) et consommables informatiques. Ceci représente 5,8 kg par habitant. Un des obstacles à l’augmentation des volumes traités est l’accès au gisement de certains flux et le fait de bénéficier de collectes suffisamment préservantes (des collectes qui préservent le potentiel de réparation et de réutilisation des équipements). Si les résultats actuels sont encourageants, le potentiel reste cependant encore important. En 2015, la Fédération Ressources avait estimé qu’environ 10.000 tonnes d’équipements supplémentaires pouvaient être collectés et réemployés à Bruxelles, tous flux confondus. Le développement du réemploi ne pourra donc se faire sans travailler sur la captation du gisement.

Du volume total collecté en 2017 par les entreprises subsidiées, 52 % (3.556 tonnes) a effectivement été proposé au réemploi après une phase de tri et de contrôle, et éventuellement moyennant une étape de réparation, de nettoyage ou de reconditionnement. Cette quantité représente une moyenne de 3 kg par habitant par an. La part de recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. est de 31% tandis que 17% du volume collecté est éliminé. Les résultats relevés par Ressources auprès de ses membres bruxellois sont similaires avec, pour 2017, un taux de réutilisation de 54% pour 32% de mise au recyclage et 14% de déchets résiduelsLes déchets résiduels sont les déchets qui restent après avoir trié les déchets recyclables. (éliminés). De plus amples informations concernant les performances de réemploi par filières sont disponibles dans la fiche documentée « Prévention des déchets par le réemploi ».

Volume collecté total et par flux, et montants des subsides alloués par la Région bruxelloise aux entreprises actives dans l’économie sociale pour la collecte et le traitement

Source : Bruxelles Environnement, données 2019

… dans un cadre régional renforcé

Soutenir les efforts déployés par les entreprises de l’économie sociale permet de prévenir la production des déchets en allongeant la durée de vie des équipements. Au vu des défis environnementaux actuels, la définition d’un cadre pour le développement du réemploi d’équipements répondant à la demande des ménages comme des professionnels apparaît aujourd’hui indispensable. Le cinquième plan de gestion des ressources et des déchets (PGRD), approuvé en 2018 par le gouvernement de la Région bruxelloise, définit de nouvelles mesures visant à soutenir l’économie sociale par la garantie d’une collecte préservante et d’un accès aux gisements collectés. Ainsi, le plan prévoit de combiner des infrastructures mobiles et temporaires aux dispositifs classiques (tels que les collectes en porte-à-porte, ou les diverses collectes par l’économie sociale). L’objectif est également d’assurer un service de collecte intégré, professionnel et financièrement abordable. Par ailleurs, le plan assure désormais aux acteurs du secteur l’accès prioritaire et gratuit au gisement des flux, que ceux-ci soient collectés par l’Agence Bruxelles Propreté, dans le cadre de la mise en œuvre de certaines REP, ou par les communes.

En outre, l’engagement des citoyens pour une transition vers des modes de consommation, d’utilisation et de gestion plus durables des objets du quotidien est un facteur prépondérant de la mise en place d’une logique de gestion plus circulaire des équipements. Les services offerts par les acteurs du réemploi doivent donc tenir compte des particularités des populations (type d’habitat, ménages non motorisés, etc.) et de leurs épisodes de vie (emménagement, déménagement, naissance, décès, etc.) (voir le focus « Motivations et comportements des Bruxellois vis-à-vis des pratiques de réemploi »).

À télécharger

Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement

- Indicateur : Part et gestion des déchets préparés en vue du réemploi et du recyclage

- Focus : Part et gestion des déchets préparés en vue du réemploi et du recyclage (édition 2015-2016)

Fiche(s) documentée(s)

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2020, « Prévention des déchets par le réemploi »

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2020, « Cadre politique et législatif, acteurs et infrastructures de la gestion des ressources et des déchets »

Autres publications de Bruxelles Environnement

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2017. « Arrêté de gestion des déchets « Brudalex » », info-fiche Déchets, 17 pp

- BRUXELLES ENVIRONNEMENT, 2019. Carte « Zéro Waste »

Etude(s) et rapport(s)