Espaces verts et biodiversité : état des lieux

- Espaces verts

- Biodiversité

- État des lieux de l'environnement

- Étude

Sommaire

-

Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement

-

Espaces verts : accessibilité au public

-

Sites semi-naturels et espaces verts protégés

-

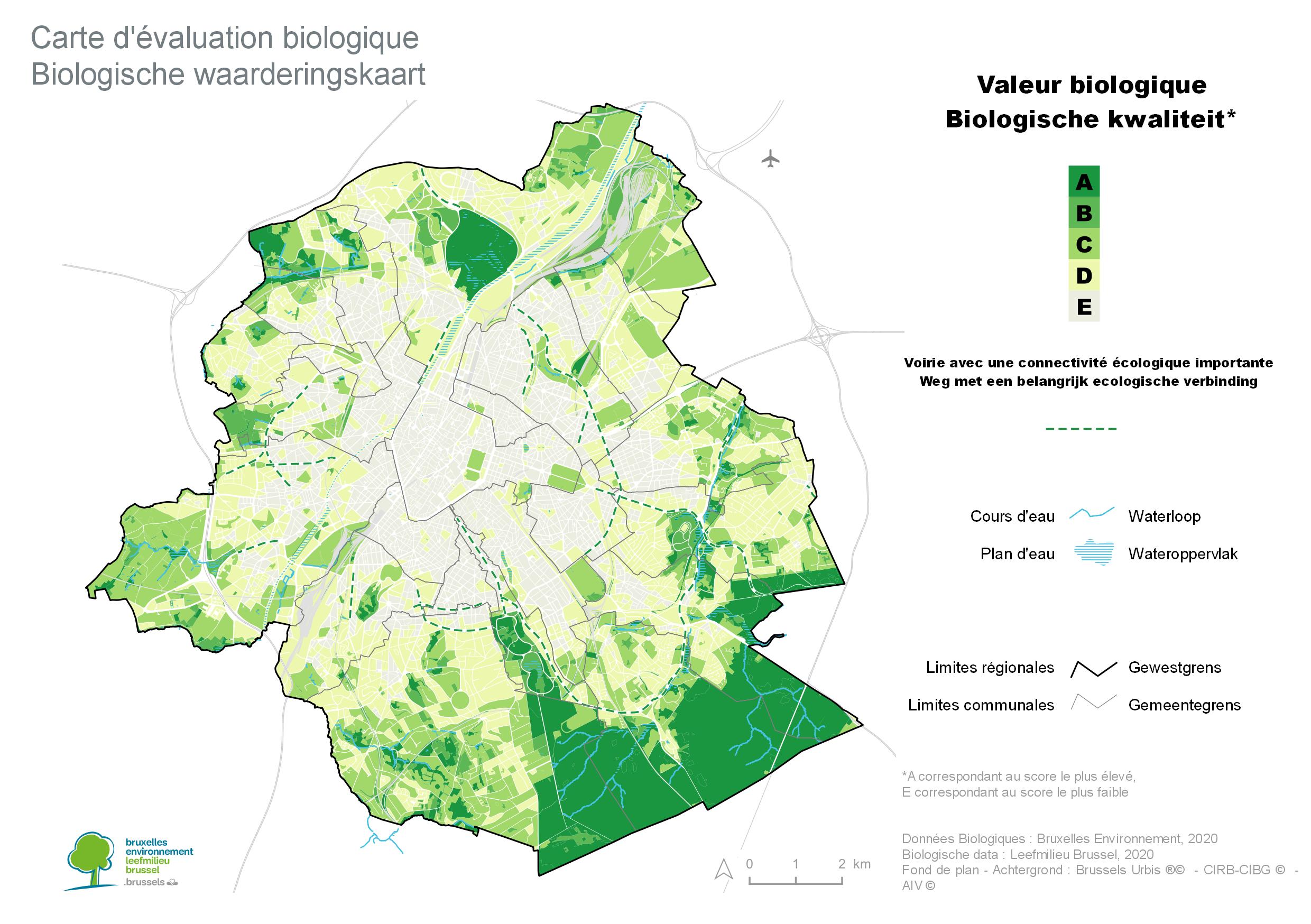

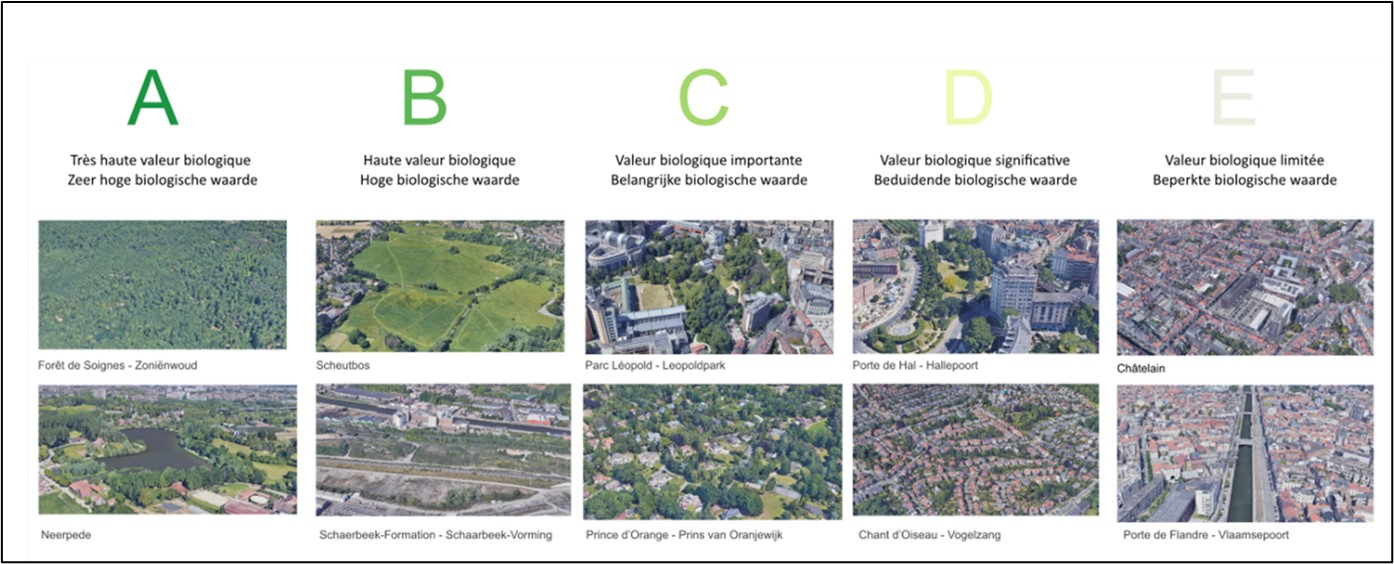

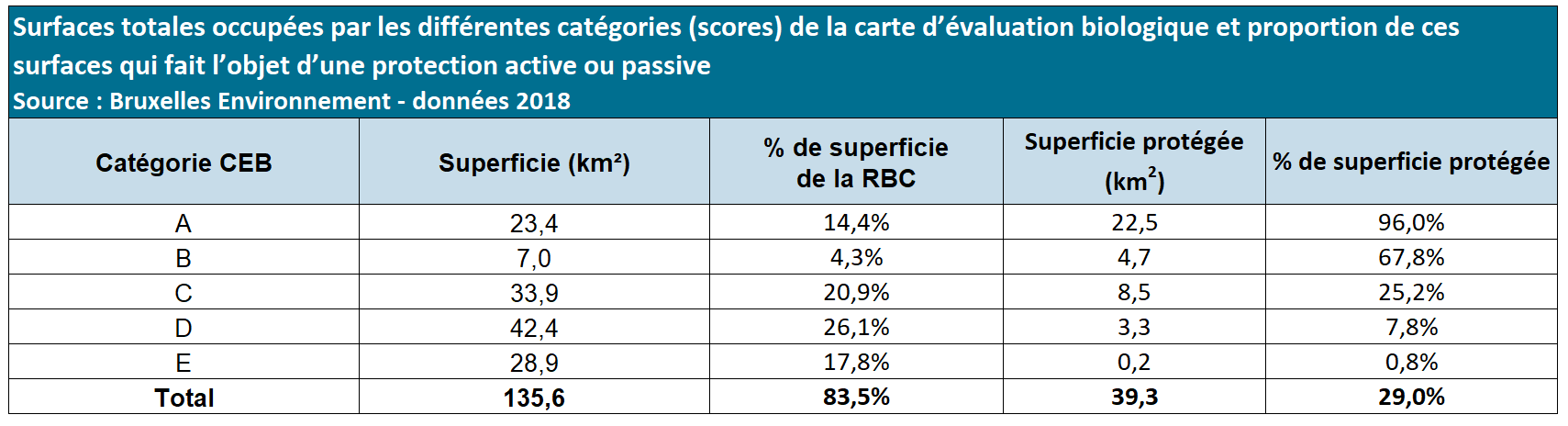

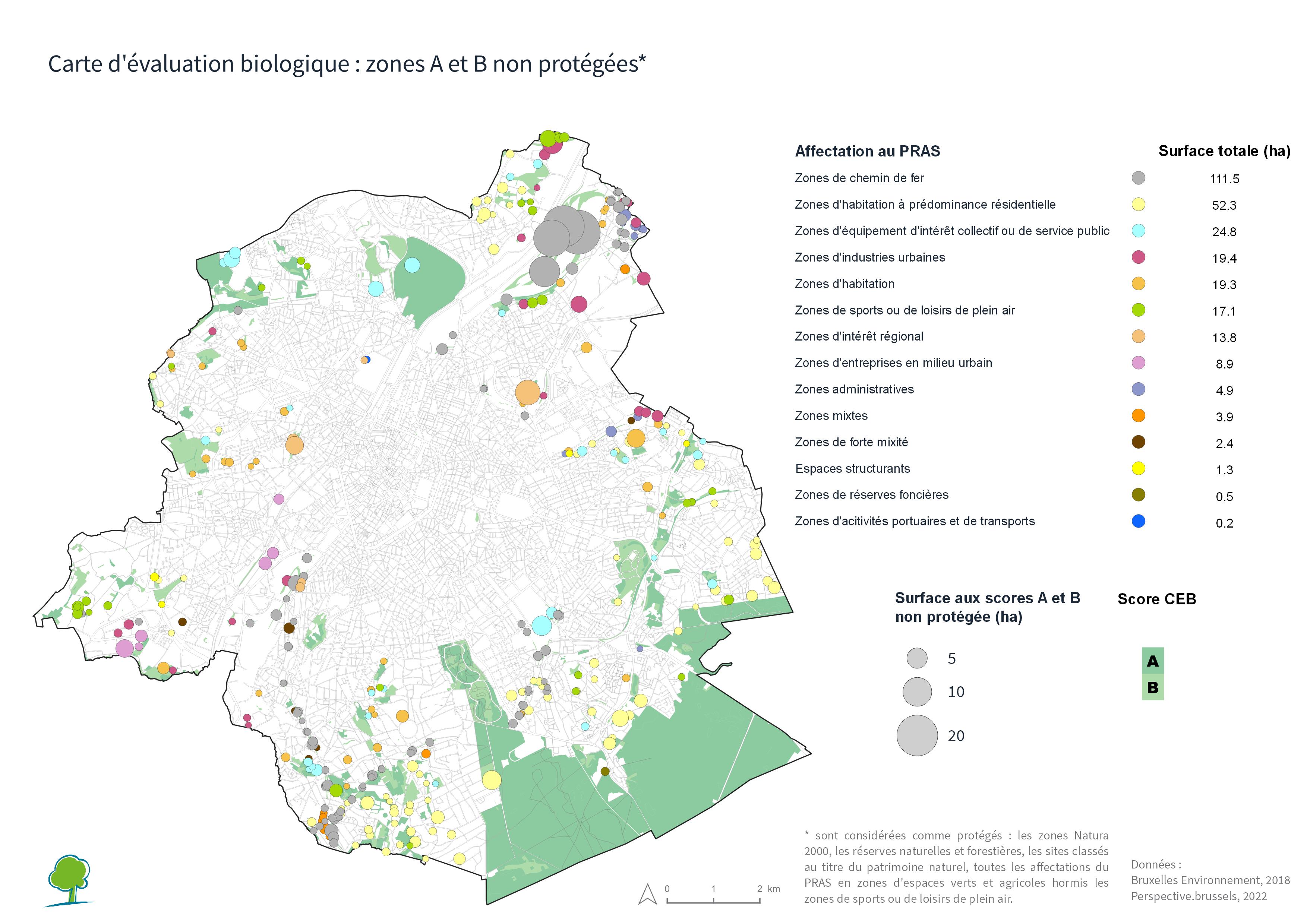

La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise

-

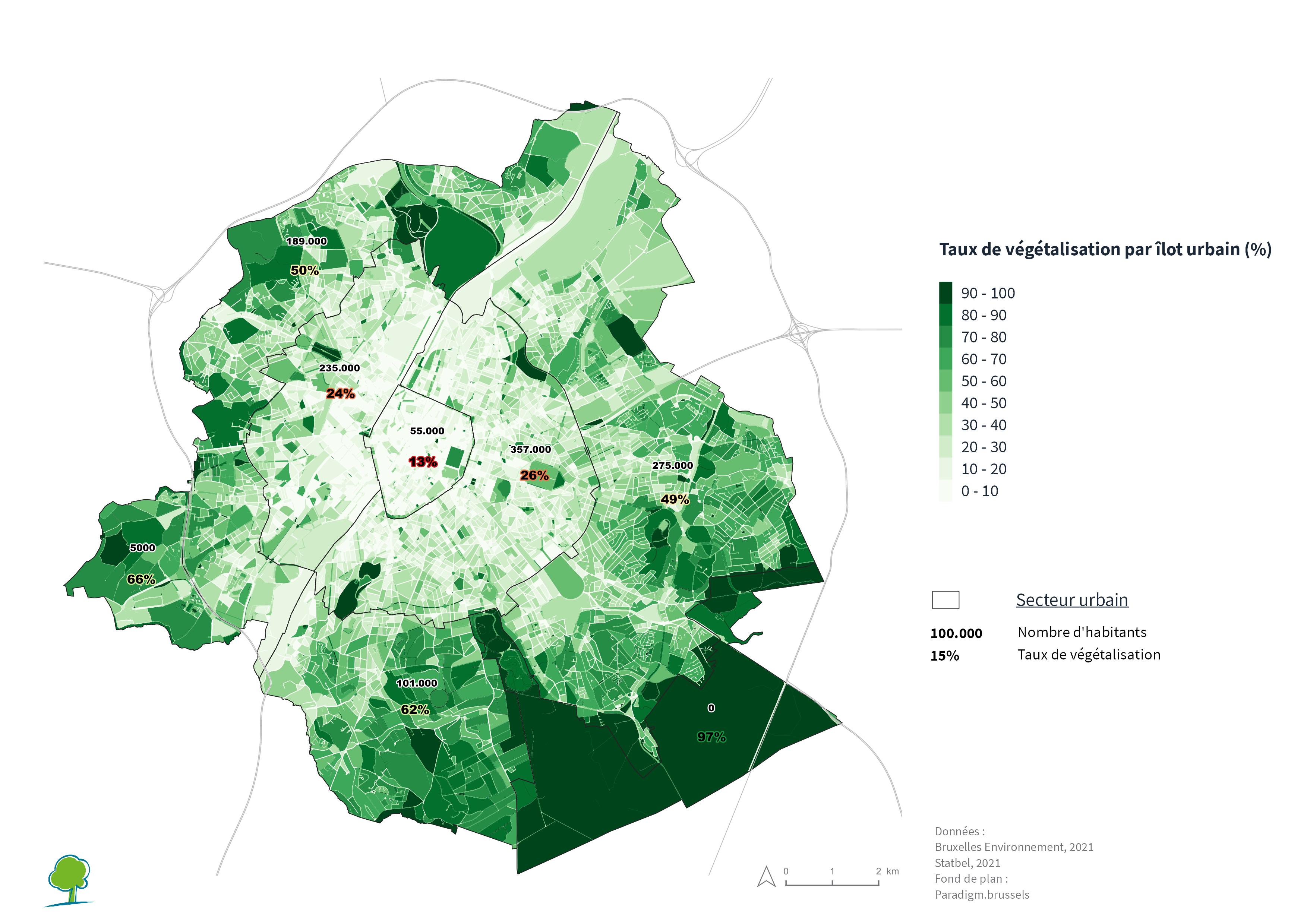

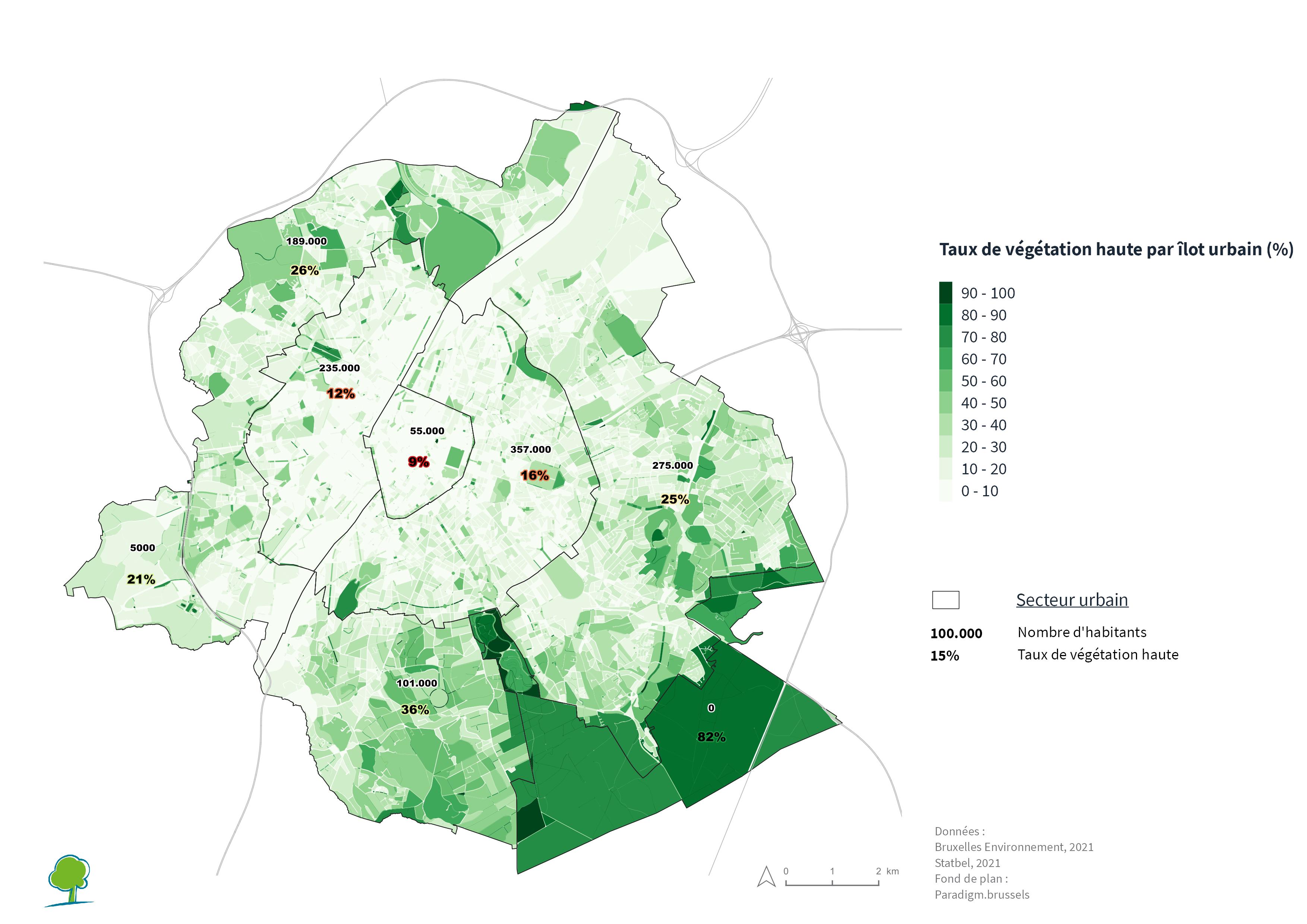

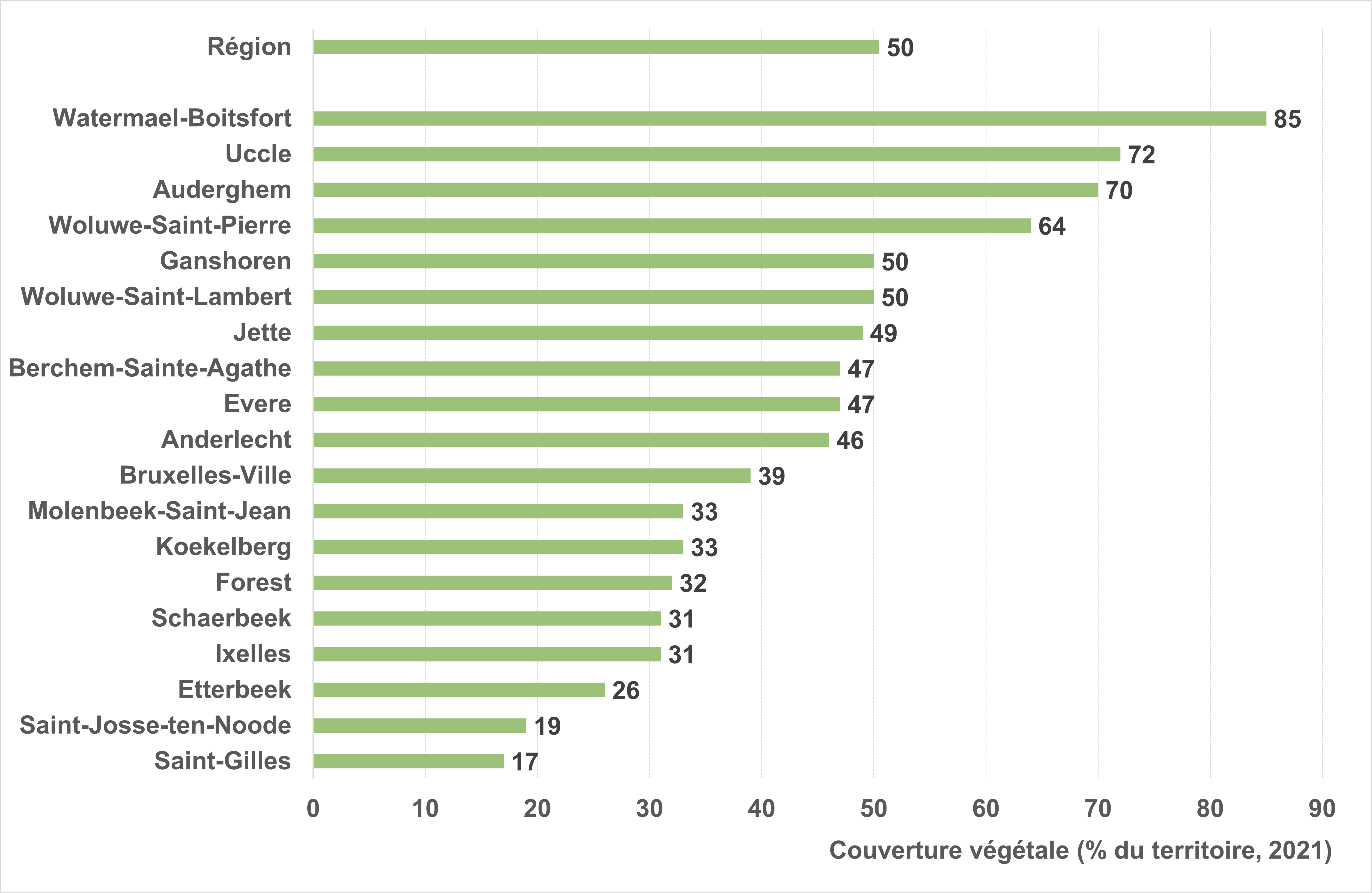

La couverture végétale en Région bruxelloise

-

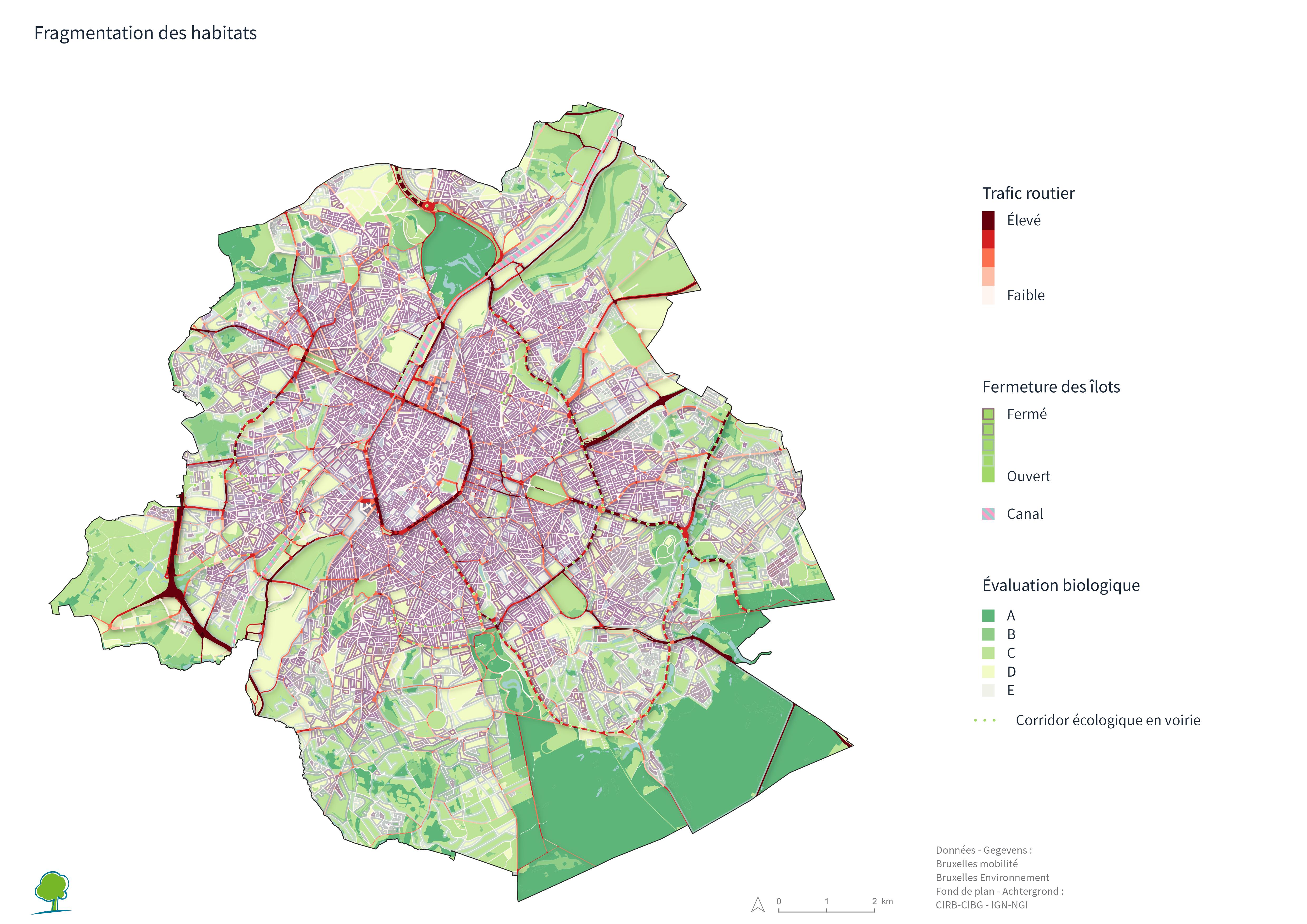

Fragmentation des habitats naturels

-

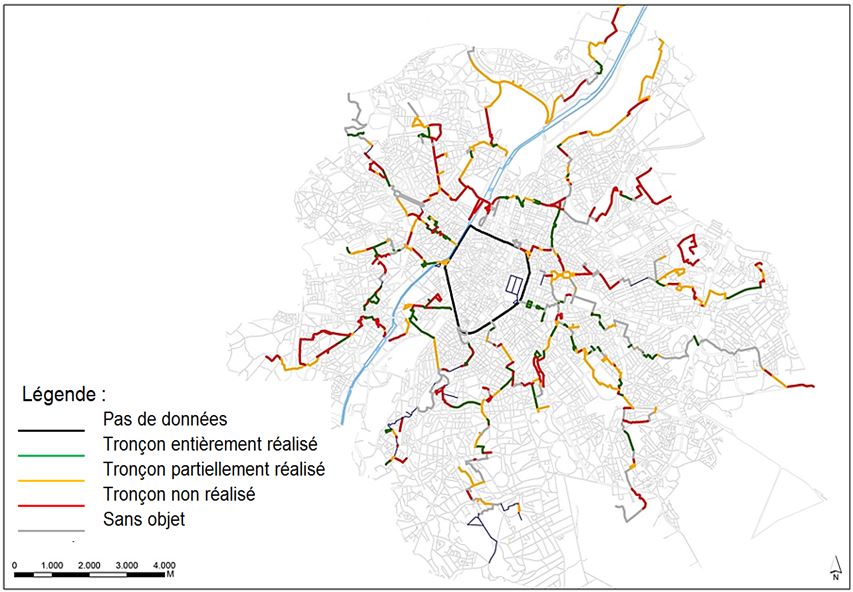

Le maillage vert

-

Surveillance des espèces

-

Evolution de l'avifaune

-

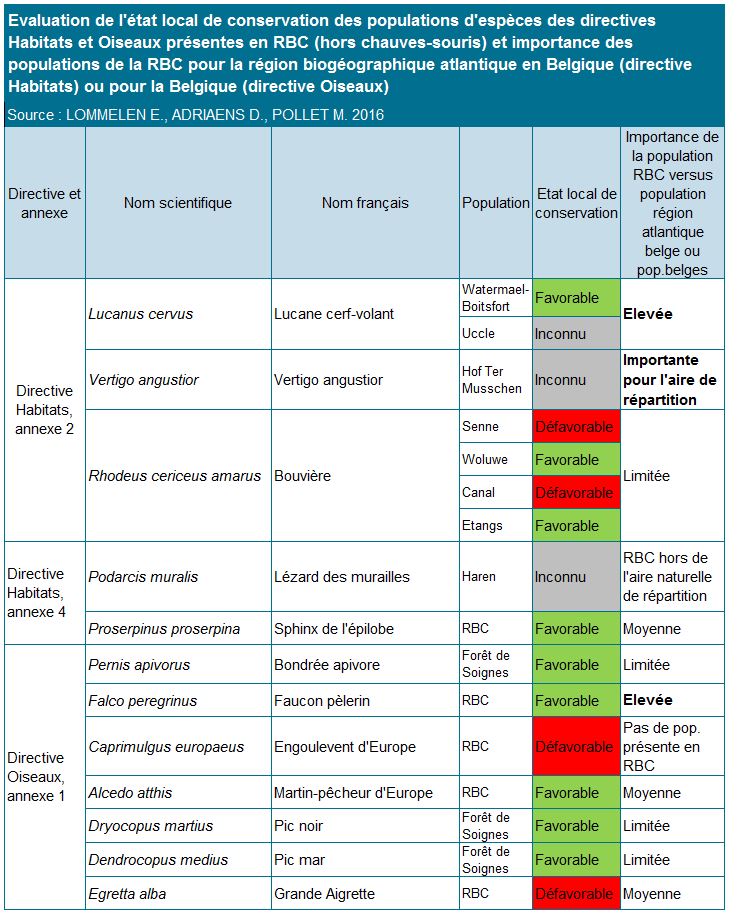

Etat local de conservation des espèces couvertes par les directives "Habitats" et "Oiseaux"

-

Le lucane cerf-volant, une espèce européenne protégée

-

Les Mammifères en Région bruxelloise

-

Evolution des populations de chauves-souris en Région bruxelloise

-

Les Amphibiens et Reptiles en Région bruxelloise

-

Les abeilles en Région bruxelloise

-

Libellules et demoiselles en Région bruxelloise

-

Biodiversité : les papillons de jour

-

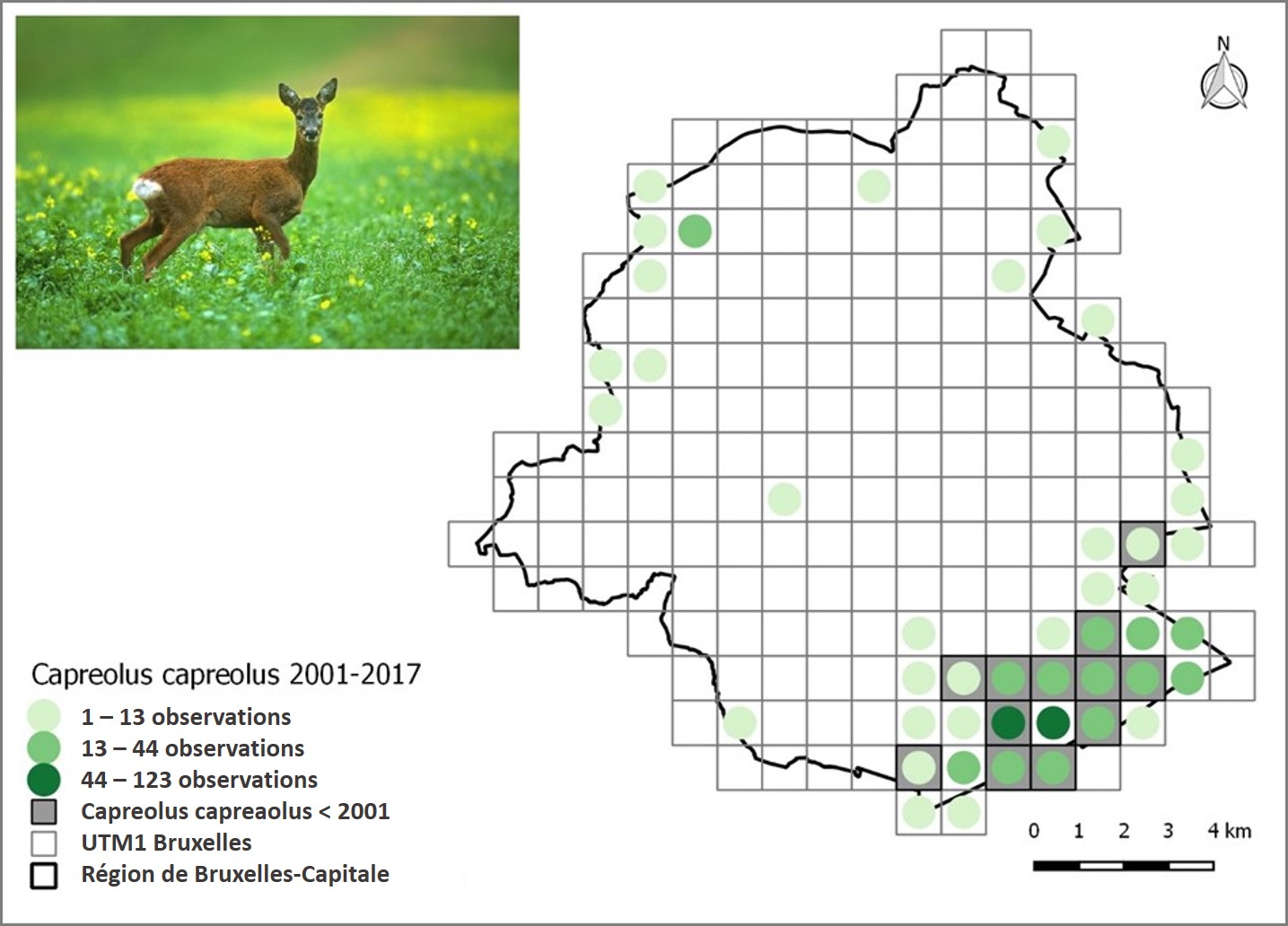

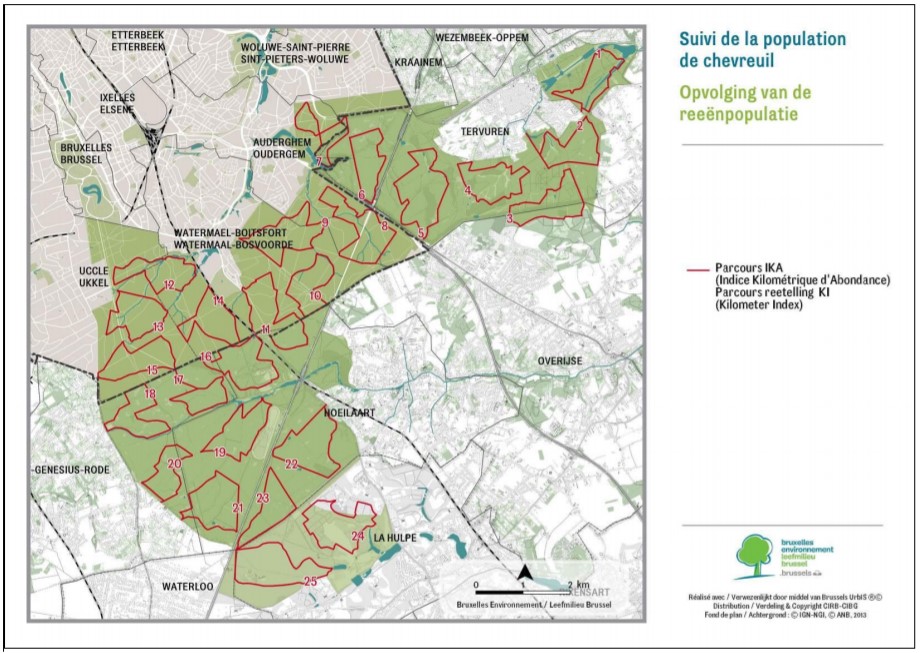

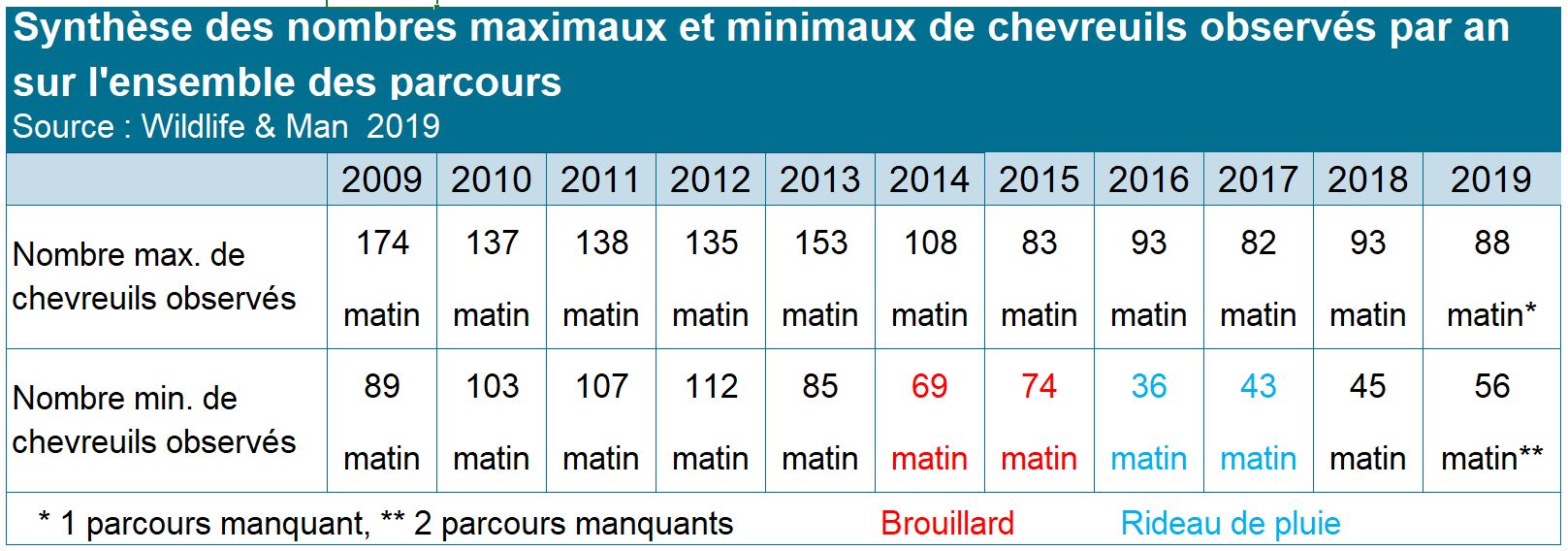

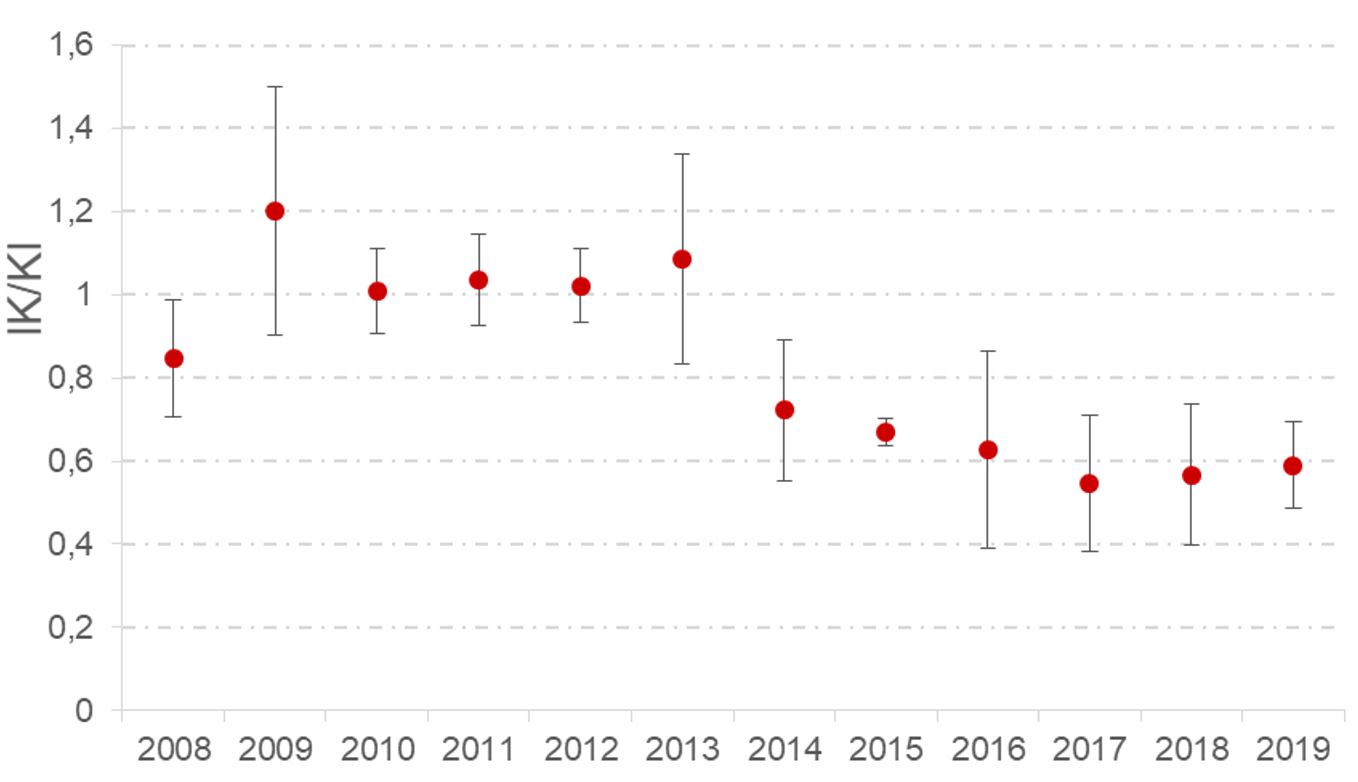

Le chevreuil en Région bruxelloise

-

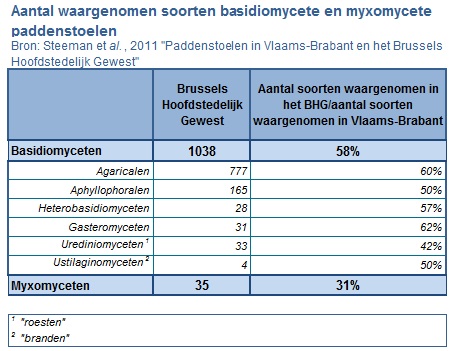

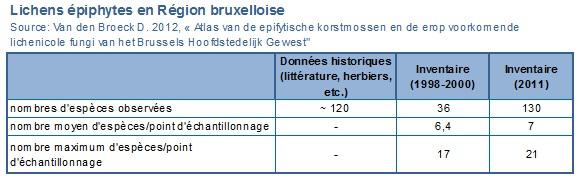

Champignons et lichens

-

Espèces exotiques envahissantes

-

Surveillance des habitats naturels en Région bruxelloise

-

Habitats naturels dans les espaces verts bruxellois

-

Etat sanitaire des hêtres et chênes en forêt de Soignes

-

Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise

-

Prélèvements de bois en forêt de Soignes bruxelloise

-

Changement climatique et croissance du hêtre en forêt de Soignes

-

Forêt de soignes et risques associés au changement climatique

-

Miellées, origine botanique et qualité du miel

-

Poursuivre la lecture

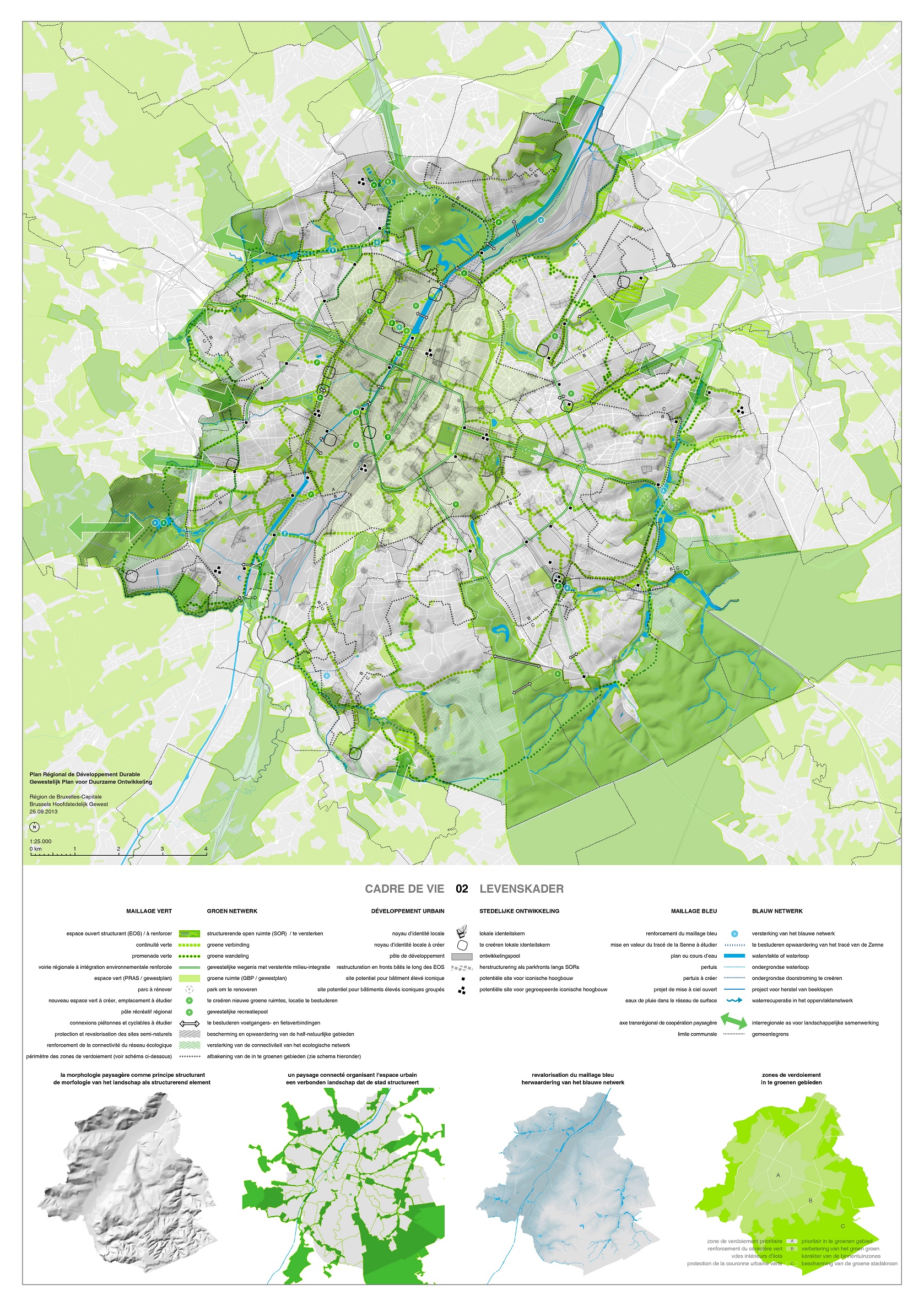

La nature en ville remplit de nombreuses fonctions écologiques : support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., régulation du cycle hydrologique et du microclimat (infiltration des eaux pluviales, évaporation et évapo-transpiration), captage du dioxyde de carbone, filtration de certains polluants, … A l’échelle de la ville, ces fonctions contribuent notamment à la recharge des nappes phréatiques, à la limitation des inondations et de la pollution des cours d’eau (moindre surverse des déversoirs) ou encore, au rafraîchissement de l’air. Les espaces verts urbains remplissent également d’autres fonctions importantes notamment récréatives, sociales, paysagères, patrimoniales ou encore, urbanistiques. Une fonction de production peut également être plus ou moins développée (potagers, maraîchage, bois).

La préservation et le développement d’espaces verts en milieu urbain participent dès lors, dans une large mesure, à la qualité de vie et à la santé des citadins ainsi qu’à la résilience des villes notamment vis-à-vis des changements climatiques attendus.

Ces espaces sont cependant soumis à de nombreuses pressions et ne bénéficient pas toujours de protection ni de gestion adéquates.

Depuis une vingtaine d’années, les actions développées au niveau de l’aménagement ou de la rénovation des espaces verts régionaux s’inscrivent dans le cadre général du programme de maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce., concept intégrateur combinant des objectifs socio-récréatifs, environnementaux et paysagers.

Face à la forte croissance démographique, l’un des enjeux majeurs de la Région est de préserver l’offre en espaces verts accessibles par habitant et d’améliorer leur répartition en aménageant prioritairement de nouveaux parcs dans les quartiers denses et peu verdurisés du pentagone et de la première couronne. La constitution de corridors verts reliant entre eux les espaces verts permet aussi d’accroître la présence de nature dans la ville et de renforcer la résilience des écosystèmes.

Outre l’extension, sous diverses formes, des espaces verts et leur protection, notamment via des outils juridiques, il importe également d’assurer une gestion de qualité permettant d’optimaliser la diversité des fonctions des espaces verts et de répondre tant que possible aux besoins des citadins. La flore, la faune et les habitats naturels font l’objet de programmes de surveillance et de suivi permettant de disposer de données indispensables à l’élaboration des politiques et mesures de gestion en matière de biodiversité.

Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement

Indicateur - Actualisation mars 2023

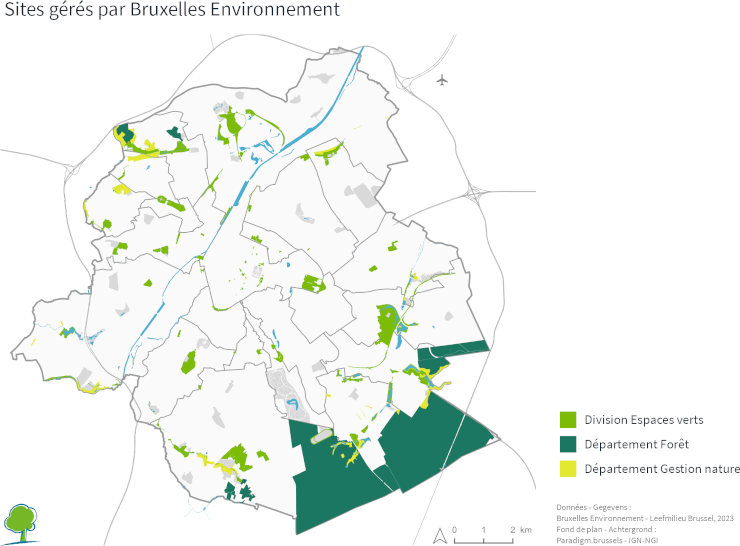

La division Espaces verts de Bruxelles Environnement est chargée de la gestion de 108 espaces verts couvrant une superficie de 502 ha (mars 2023). 1801 ha, constitués essentiellement de forêt, bois et réserves naturelles, sont par ailleurs gérés par la sous-division Forêt et Nature. Ces sites font chacun l’objet d’une gestion spécifique adaptée visant à maximiser leurs différentes fonctions. La Région s’attache également à améliorer l’offre quantitative en espaces verts, en particulier au niveau des quartiers denses, ainsi que leur connectivité.

Depuis janvier 2020, 8 espaces verts totalisant une superficie d’environ 17 ha (soit l’équivalent d’environ 24 terrains de football) ont été créés ou repris en gestion par la division Espaces verts.

Bruxelles Environnement, principal gestionnaire d’espaces verts publics

De l’ordre de 52% du territoire bruxellois est couvert par de la végétation (voir focus La couverture végétale en Région bruxelloise). Celle-ci est de nature très diverse : jardins et domaines privés, bois et forêt, parcs et jardins publics, terrains de sports et loisirs avec couverture végétale, espaces semi-naturels, friches, terrains agricoles, sites potagers, cimetières ou encore, espaces verts associés aux voiries (« dépendances vertes ») et lignes ferroviaires (arbres d’alignement, bermes et rond points engazonnés, accotements, talus, etc.).

Une part importante des espaces verts bruxellois est constituée d’espaces privés ou inaccessibles au public. Ils sont gérés par une grande variété d’acteurs (particuliers, propriétaires immobiliers, Infrabel, STIB, Donation royale, Régie des bâtiments, écoles et universités, maisons de retraite, hôpitaux, armée belge, fabriques d’église, …). A côté de ces espaces, les espaces verts accessibles au public jouent un rôle social fondamental en tant qu’espaces de détente, de jeux et de rencontre, participant de manière positive à la qualité de vie des Bruxellois.e.s.

Les espaces verts accessibles au public sont essentiellement gérés par des administrations et organismes d’intérêt public régionaux (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité pour les espaces verts associées aux voiries régionales) ou par les communes (parc de Bruxelles, parc Josaphat, Bois de la Cambre par exemple, pour ne citer que les plus grands d’entre eux). Il existe toutefois des espaces verts, accessibles en tout ou en partie au public, gérés par des acteurs privés (par ex. espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. associé à l’ancien bâtiment d’Axa, à Watermael-Boitsfort). Certains sites sont gérés par des associations environnementales avec le soutien ponctuel de Bruxelles Environnement (Hof ter Musschen, site du Scheutbos, réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. du Vogelzangbeek, domaine des Silex, etc.).

Le développement et la gestion d’espaces verts figurent parmi les missions de Bruxelles Environnement, principal gestionnaire public d’espaces verts au sein du territoire régional. Cette compétence est répartie entre la division Espaces verts (DEV) et la sous-division Forêt et Nature.

La sous-division Forêt et Nature gère la forêt de Soignes, les bois de Dieleghem et du Laerbeek (jusqu’il y a peu gérés par la DEV) et les bois périphériques associés situés à Uccle (bois de Verrewinkel, bois de la chapelle Hauwaert, bois du Buysdelle, bois de Percke, domaine de Latour de Frein) ainsi que les réserves naturelles et forestières (voir focus Sites semi-naturels et espaces verts protégés). Elle gère également quelques autres espaces importants en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., parfois en collaboration étroite avec des associations naturalistes ou des sociétés de logement. Les espaces verts gérés par la sous-division Forêt et Nature couvrent une superficie totale d’environ 1801 ha (en ne comptabilisant pas, dans la plupart des cas, les surfaces non gérées par la sous-division tels que les routes et bermes latérales des voiries traversant ou jouxtant ces surfaces ou les bâtiments).

La gestion (aménagement et entretien) de la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. et d’espaces verts tels que parcs et jardins, squares, potagers collectifs régionaux, bois et autres espaces semi-naturels sont assurés par la division Espaces verts. Il s’agit d’espaces verts appartenant à la Région ou dont la gestion a été confiée à Bruxelles Environnement (via des conventions), notamment par des instances fédérales ou communales.

Le présent focus est consacré exclusivement aux espaces verts gérés par la division espaces verts. La gestion de la forêt de Soignes et des réserves naturelles et forestières est abordée dans d’autres focus (voir Sites semi-naturels et espaces verts protégés et Patrimoine forestier de la forêt de Soignes bruxelloise).

502 ha répartis au niveau d’une centaine d’espaces verts, de tailles et caractéristiques très variées, sont gérés par la division espaces verts

En mars 2023, la division Espaces verts gérait 108 espaces verts ou végétalisés de taille et de nature très variables. Ces espaces couvrent au total une superficie de 502 ha.

Exemples d’espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (division Espaces verts)

Les plus grands espaces gérés par cette division sont : le parc de Woluwe (68 ha), le Kauwberg (36 ha), le parc Roi Baudouin (33 ha), le parc de Laeken (32 ha), le parc du Cinquantenaire (27 ha), le parc Duden (23 ha), le parc Bon Pasteur (15 ha) ainsi qu’une partie du site du Rouge-cloître (prairies, sites potagers, plaine de jeux…) (15 ha). Ces 8 parcs et bois, qui totalisent de l’ordre de 249 ha, représentent près de la moitié de la superficie des espaces gérés par la division Espaces verts. A l’inverse de ces grands parcs, Bruxelles Environnement gère également des petits espaces résiduels, davantage en lien avec des voiries, comme le Square Jean de Bologne (0,21 ha) et le Monument des Anglais (0,03 ha), ou avec des bâtiments, comme le Jardin du Conservatoire royal (0,05 ha).

Le tableau ci-dessous liste, par commune, les parcs et espaces verts gérés par la division Espaces verts et reprend leur superficie.

Lire le texte de transcription

Les superficies d’espaces verts gérées par la division Espaces verts de Bruxelles Environnement sont, par commune et pour l’ensemble de la Région :

Anderlecht ..............................23,01 ha

Auderghem ............................42,27 ha

Berchem Sainte-Agathe......... 9,84 ha

Bruxelles-ville .........................98,18 ha

Etterbeek .................................5,00 ha

Evere.......................................4,35 ha

Forest .....................................25,04 ha

Ganshoren .............................. 5,71 ha

Ixelle s......................................5,08 ha

Jette ........................................33,45 ha

Koekelberg.............................13,70 ha

Molenbeek Saint-Jean ...........24,69 ha

Saint-Gilles...............................0,18 ha

Saint-Josse-ten-Noode............5,20 ha

Schaerbeek..............................7,08 ha

Uccle........................................69,53 ha

Watermael-Boitsfort .................... 29,39 ha

Woluwe Saint-Lambert ................14,70 ha

Woluwe Saint-Pierre ....................75,16 ha

Région de Bruxelles-Capitale ... 501,56 ha

L’ensemble des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement sont représentés dans la carte ci-jointe :

Carte des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement

Source : Bruxelles Environnement, 2023

Ces données sont disponibles en ligne public via le portail cartographique Geodata de Bruxelles Environnement (carte Espaces verts en gestion par Bruxelles Environnement).

Bon à savoir

Depuis janvier 2020, 8 espaces verts supplémentaires, totalisant une superficie de près de 17 ha, sont gérés par la division Espaces verts. Ceux-ci correspondent soit à des espaces verts préexistants repris en gestion par Bruxelles Environnement (dont principalement l’anneau de l’hippodrome de Boitsfort, une petite partie du marais Wiels et l’espace attenant ainsi que le parc Walckiers), soit à des espaces verts nouvellement créés ou en cours de création (Pannenhuis, Westparc, Zuun). Deux de ces espaces ne sont pas encore ouverts au public.

L’estimation précise de l’évolution des superficies d’espaces verts gérées par la division Espaces verts au cours des décennies précédentes est sujette à caution compte tenu :

- de l’évolution technologique des outils de cartographie qui permettent actuellement des mesures de surface plus précises et une amélioration de la précision dans la délimitation des parcelles gérées ;

- des interprétations : par exemple, les superficies sont aujourd’hui calculées en excluant les superficies des bâtiments et certaines voiries présentes sur le site, ce qui n’a pas toujours été le cas.

La délimitation très précise des espaces verts gérés par Bruxelles Environnement est un processus encore en cours ce qui explique que les superficies de certains espaces verts ont été légèrement modifiées entre la première version du calcul de l’indicateur (janvier 2020) et les données actuellement présentées (mars 2023) sans que cela ne corresponde toujours à une réelle modification de superficie sur le terrain. A titre d’exemple, la révision (sur carte) de la délimitation de la surface du Rouge-Cloître gérée par la division Espaces verts s’est traduite par une réduction de superficie de près de 7 ha. Cette réduction correspond au fait que les étangs, qui sont gérés par la sous-division Forêt et Nature, ne sont maintenant plus comptabilisés dans les espaces verts gérés par la division Espaces verts.

Selon le Rapport sur l’état de l’environnement bruxellois 2003-2006, Bruxelles Environnement gérait environ 2177 ha d’espaces verts en 2003 (bois et forêt compris). En mars 2023, cette superficie s’élève à 2303 ha (espaces verts gérés par la division Espaces verts et espaces verts gérés par la sous-division Forêt et nature). Même si, rappelons-le, ces chiffres ne sont pas comparables entre eux, cette différence met néanmoins en évidence le fait que la superficie totale d’espaces verts gérés par Bruxelles Environnement a significativement augmenté au cours de ces 2 dernières décennies.

Une gestion écologique différenciée des espaces verts qui vise à optimaliser leurs fonctions sociales, écologiques, paysagères et urbanistiques

Les espaces verts urbains remplissent de multiples fonctions : détente et récréation, support à la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., infiltration des eaux pluviales, embellissement du paysage, espaces de rencontre, connexion urbanistique (mobilité douceMobilité faisant appel aux modes de déplacement non motorisés, principalement le vélo et la marche.), culture et tourisme, éducation à la nature, etc. Les différentes fonctions sont plus ou moins développées au sein de ces espaces, selon leur taille, leur typologie (parc paysagerSouvent de grande superficie, ce parc remplit diverses fonctions récréatives et paysagères., parc historique ou horticole, espace récréatif, etc.), leur valeur biologique ou encore leur emplacement dans le tissu urbain (caractéristiques sociodémographiques du quartier, présence d’autres espaces verts à proximité, etc.).

Selon les contraintes des espaces verts gérés et aménagés, Bruxelles Environnement s’attache à répondre tant que possible aux besoins des citadins en maximisant et en faisant cohabiter au mieux les fonctions sociales, écologiques et urbanistiques de ces sites.

La gestion différenciée est une manière de relever ce défi. Celle-ci est de plus en plus pratiquée au niveau des espaces verts : il s’agit, par une appréciation fine des sites, de l’usage qui en est fait et des contraintes qui s’y rattachent, d’appliquer des modes de gestion spécifiquement adaptés aux différentes zones. A titre d’exemple, une pelouse peut être divisée en deux parties, la plus robuste dévolue à la récréation (jeux de ballon, ...) et la plus fragile, à la protection du biotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose.. Cette technique permet d’accroître la gamme des fonctions d’un site et donc sa richesse. Bruxelles Environnement privilégie également souvent la participation des habitants et des utilisateurs de parcs et jardins tant lors de leur conception, de leur rénovation que tout au long de leur entretien.

Selon les caractéristiques des espaces verts et les modes de gestion qui y sont appliqués, l’entretien est réalisé soit en régie, par les jardiniers de Bruxelles Environnement (par exemple, pour des tâches requérant une expertise et un savoir-faire particulier au sein d’un parc historique), soit confié à des entreprises prestataires externes. Dans ce dernier cas, la qualité d’exécution est assurée via l’imposition de clauses techniques très précises au niveau des cahiers des charges et par un contrôle journalier des activités réalisées.

Les gardiens de parcs assurent un rôle d’accueil et de prévention

Des gardiens de parcs assurent une présence ou un passage dans les différents espaces verts. Au-delà d’une fonction d’accueil et de surveillance, leur rôle s’est enrichi progressivement de missions d’animation, voire de médiation, d’information et de sensibilisation du public aux valeurs portées par Bruxelles Environnement. Lorsque le contexte s’y prête, que des attentes particulières s’expriment, des gardiens peuvent assurer un rôle d’animateurs, en développant une approche spécifique davantage orientée sur le déploiement d’activités et d’interactions contribuant à favoriser la cohésion sociale entre usagers. En travaillant en étroite collaboration avec les associations de proximité, les gardiens animateurs répertorient les besoins et les souhaits des usagers et leur proposent des animations en adéquation avec ceux-ci.

Les arbres des parcs régionaux font l’objet d’un suivi phytosanitaire

Une équipe de la division Espaces verts est chargée du suivi sanitaire des arbres localisés dans les parcs gérés par Bruxelles Environnement. Ce suivi se traduit entre autres par une évaluation visuelle périodique (tous les 3 à 5 ans) de l’état de santé de près de 45.000 arbres répartis dans 55 parcs et sites semi-naturels. Chaque arbre dont la circonférence est supérieure à 40 cm à 1,5 m de hauteur est décrit en termes de localisation, d’espèce, de dimensions, d’environnement et d’état sanitaire (p.ex. blessures, présence d’insectes ou de maladies). Ces relevés permettent d’évaluer périodiquement les risques pour le public et les infrastructures et de programmer les interventions nécessaires (soins aux arbres, élagage, abattage, …) à court et moyen termes. Diverses expertises complémentaires peuvent être entreprises afin d’affiner le diagnostic.

Pour en savoir plus concernant les expertises complémentaires

Les expertises complémentaires réalisées sont notamment

- le test de traction : une simulation d’une charge de vent est exercée sur un arbre à l’aide d’un câble ce qui permet d’évaluer la résistance à la rupture et la résistance d’ancrage ;

- la tomographie : des ondes sonores sont induites dans une ou plusieurs sections du tronc et la vitesse de leur transmission, mesurée par des capteurs, permet d’évaluer l’état sanitaire du bois (dont la présence de cavités ou de pourritures) ;

- le résistographe : une fine mèche introduite dans un tronc permet de mesurer la résistance que celle-ci rencontre lors du percement du bois.

Extrait de la carte interactive des arbres localisés dans les parcs régionaux (essence, hauteur, circonférence du tronc et diamètre de la couronne)

Source : Bruxelles Environnement 2023 (portail Géodata)

Les données « Arbres » recueillies sont centralisées dans une base de données. Les données de localisation, d’espèces et de dimension des arbres sont accessibles au public via le portail cartographique Geodata de Bruxelles Environnement (carte Arbres dans les parcs régionaux).

De nouveaux espaces verts sont créés par Bruxelles Environnement

Si plus de la moitié de la superficie régionale correspond à des espaces végétalisés, il n’en reste pas moins que de nombreux quartiers connaissent un déficit en espaces verts publics. C’est particulièrement le cas dans des quartiers densément bâtis, notamment dans le pentagone et en première couronne ainsi que le long du canal (pour de plus amples informations sur les disparités en espaces verts, voir les focus sur l’accessibilité des espaces verts au public et sur la couverture végétale). Par ailleurs, on estime qu’environ deux tiers des Bruxellois n’ont pas accès à un jardin privatif (Dedicated 2020).

Lors de la crise sanitaire de la COVID19, la sur fréquentation de certains parcs a mis en évidence de façon criante le manque d’offre en espaces verts de certains quartiers et la nécessité pour les Bruxellois de disposer de zones de quiétude permettant la pratique d’activités sportives et de détente (voir Rapport d’activité 2020, Bruxelles Environnement). Cette forte augmentation de l’affluence dans les parcs reste toujours importante lors de la belle saison et nécessite un renforcement saisonnier des équipes de gardiens et une attention accrue de la part des jardiniers pour assurer l’entretien des espaces les plus fréquentés.

L’amélioration de l’offre en espaces verts de proximité, en particulier dans le pentagone et dans la première couronne, constitue l’un des principaux objectifs du plan régional Nature et a été confirmé dans le plan régional de développement durableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine.. La constitution de corridors verts reliant entre eux les espaces verts permet aussi d’accroître la présence de nature dans la ville et de renforcer la résilience des écosystèmes (voir focus Maillage vert).

La partie nord du parc Ligne 28, réalisée grâce à une étroite collaboration entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles et ouverte en avril 2021, figure parmi les réalisations majeures les plus récentes dans les quartiers centraux. Cette portion de parc linéaire était le chaînon manquant permettant de relier la place Bockstael (Laeken) à l’avenue du Port en passant par le site et parc de Tour et Taxis et d’autres espaces verts adjacents récemment créés. Cette jonction a permis la création d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. continu d’environ 13 ha. Ce parc est un bel exemple de multifonctionnalité puisqu’il combine support à la mobilité douceMobilité faisant appel aux modes de déplacement non motorisés, principalement le vélo et la marche., mise en valeur du patrimoine naturel (zone humide entre autres) et historique (ancienne voie ferroviaire désaffectée), préservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). (maintien d’espaces en fricheZone de terrain laissée à l'abandon et progressivement colonisée par la végétation spontanée.) ou encore, aires de jeux, de sport et de pique-nique.

Toujours en ville dense, sur la commune de Molenbeek, un parc temporaire et évolutif de près de 2 ha s’est également ouvert au public fin 2022 sur une partie de l’ancienne friche de la gare de l’ouest. L’aménagement définitif de ce parc est prévu pour 2026.

En périphérie, l’espace vert du Kattebroek (Berchem-Sainte-Agathe), attenant à la promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé. et géré par la sous-division Forêt et Nature, a été réouvert au public en octobre 2022 après plusieurs dizaines d’années de fermeture.

Au cours de ces dernières années, on peut également citer la création des différentes phases du parc de la Senne et du parc de la Porte de Ninove dans des quartiers fortement urbanisés ou encore, l’aménagement de tronçons de la promenade verte et d’espaces verts liés (plateau Engeland, Zavelenberg, Marconi, prairie Dolez, Vogelzang…).

Outre la création d’espaces verts, de nombreux projets de restaurations - parfois très conséquents - sont mis en œuvre (plaines de jeux telles que récemment au Scheutbos, au Jardin Botanique ou encore au Rouge-Cloître, chemins, équipements, …) pour assurer la pérennité des espaces verts existants ou en améliorer la qualité.

La reprise en gestion d’espaces verts communaux par la division Espaces verts

Les communes ne disposant pas toujours des moyens humains et budgétaires nécessaires, une politique de reprise en gestion de parcs communaux par Bruxelles Environnement a été initiée depuis quelques années.

La Région s’est ainsi vu confier en 2017 la gestion de 4 parcs communaux (parcs de la Ligne 28, Marie-José, Albert et Forestier) et 4 autres parcs ont été repris en gestion en 2018 (Val d’Or, parcs Tercoigne, Sauvagère et Bon Pasteur). Deux tronçons de la promenade verte ont également fait l’objet d’une acquisition en 2018 (Canal et Nestor Martin). Plus récemment, la gestion de la totalité ou d’une partie des sites du Kauwberg, du Walckiers, de l’hippodrome de Boitsfort et du Wiels a aussi été confiée à Bruxelles Environnement.

Cette reprise en gestion de parcs par la Région permettra à terme d’améliorer la cohérence de leurs aménagements et de réaliser des économies d’échelle (achat de plants, matériel, paysagistes et personnel de terrain). Elle facilite par ailleurs la réalisation de projets d’envergure régionale tels que la promenade verte, les maillages vert et bleu, le maillage jeu ou le développement des activités sportives dans les parcs. Pour les espaces verts situés en zones sensibles, elle permet d’y développer un gardiennage adapté aux réalités sociales locales.

Une gestion qualitative et écologique pour l’ensemble des espaces verts bruxellois

Cette approche doit progressivement s’étendre à l’ensemble des espaces verts gérés par les communes et autres aménageurs et gestionnaires d’espaces verts.

Pour ce faire, divers outils sont mis en place : séminaires de formation, guides de bonne pratiques en gestion écologique et paysagère, production de fiches thématiques, possibilité de faire appel à un « facilitateur nature », appels à projets et subsides, mise à disposition d’un outil d’évaluation du potentiel de développement de la biodiversité d’un site pour les architectes et urbanistes, etc.

Des conventions de partenariats portant sur une gestion favorable à la biodiversité et à l’agriculture urbaine ont également été signées ou sont en cours de signature entre Bruxelles Environnement et des partenaires publics disposant d’espaces verts au sens large (Bruxelles Mobilité, SLRB, Citydev, Infrabel, Port de Bruxelles).

Depuis 2017, la division Espaces verts participe, en partenariat avec d’autres institutions, aux réflexions sur les grands enjeux urbanistiques de la Région. Au-delà de ces réflexions, ce partenariat débouche sur une prise en charge active des réalisations (aménagements de nouveaux espaces verts, établissement de liaisons et connexions vertes) ainsi qu’à terme, sur la reprise en gestion des nouveaux espaces verts en projet ou encore à créer.

La division Espace verts est également indirectement impliquée dans la gestion de moyens considérables affectés à l’aménagement ou à la requalification d’espaces verts bruxellois dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération Beliris qui, pour rappel, vise à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Développer une production alimentaire qualitative et respectueuse des ressources

La Région bruxelloise place l’alimentation comme pilier de sa politique de développement, pour sa fonction nourricière autant que culturelle, sociale et d’intérêt pour la santé. Comme la stratégie originale, la seconde stratégie Good Food adoptée en 2022 fixe des objectifs et des mesures pour que chaque Bruxellois ait accès à une alimentation saine et durable, produite localement.

La déclaration de politique régionale 2019-2024 a confirmé cette ambition et l’a étendue à l’élaboration d’une politique agroécologique à part entière (voir focus Good food sur les potagers collectifs et familiaux et sur l’agriculture urbaine professionnelle). Un service « Agriculture urbaine » a été récemment créé au sein de la division Espaces verts. Il a pour mission de faciliter la réalisation de projets d’agriculture urbaine, tant citoyens que professionnels, qui poursuivent des fonctions nourricières, environnementales, paysagères et sociales (notamment inclusion et pédagogie).

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableaux reprenant les données

Fiches documentées

Thème « L’occupation des sols et les paysages bruxellois »

- n°14. Espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection (.pdf)

- n°6. Le Maillage Vert (.pdf)

- n°4. Aménagement et gestion d’espaces verts publics par l’IBGE de 1993 à 2001 (.pdf)

Thème « Alimentation durable et agriculture urbaine »

- n°1. Les potagers urbains (.pdf)

- n°2. Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise (.pdf)

Fiches de l’Etat de l’Environnement

- Sites semi-naturels et espaces verts protégés (2021)

- Focus : Good food : Agriculture professionnelle en Région bruxelloise (2020)

- Focus : Sport et espaces verts en Région bruxelloise (2021)

- Focus : Le maillage vert (édition 2015-2016)

- Focus : Le maillage jeux (édition 2015-2016)

- Focus : Espaces verts : accessibilité au public (mai 2022)

- Focus : Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ?

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Carte « Végétation 2021 – Répartition de la végétation haute et basse en septembre 2021 »

- Carte « Espaces verts accessibles au public »

- Carte « Appréciation de l’offre en espaces verts (2001) »

- Carte « Promenade verte »

- Carte « Potagers de Bruxelles environnement »

- Carte « Zones de carence en espaces verts ouverts au public »

- Carte « Fragmentation des espaces verts » (2008)

Etudes et rapports

- Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)

- Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale

Phase 1 (.pdf) - Phase 2 (.pdf) - Phase 3 (.pdf) - Développement d’une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts bruxellois - Synthèse des recommandations de l’étude (.pdf)

- Dedicated 2020. “Etude sur les opinions et les comportements des Bruxellois pour la résilience de leur ville dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19” (.pdf)

Plans et programmes

- Plan régional nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale (.pdf)

- Stratégie Good Food « « Vers un système alimentaire plus durable en Région de Bruxelles-Capitale »

- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre I - Etat des connaissances, 2019 (.pdf)

- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre II - Objectifs et mesures de gestion, 2019 (.pdf)

- Plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise, Livre III - Plans de gestion des réserves archéologiques, naturelles et forestières, 2019 (.pdf)

Espaces verts : accessibilité au public

Focus – Actualisation : décembre 2023

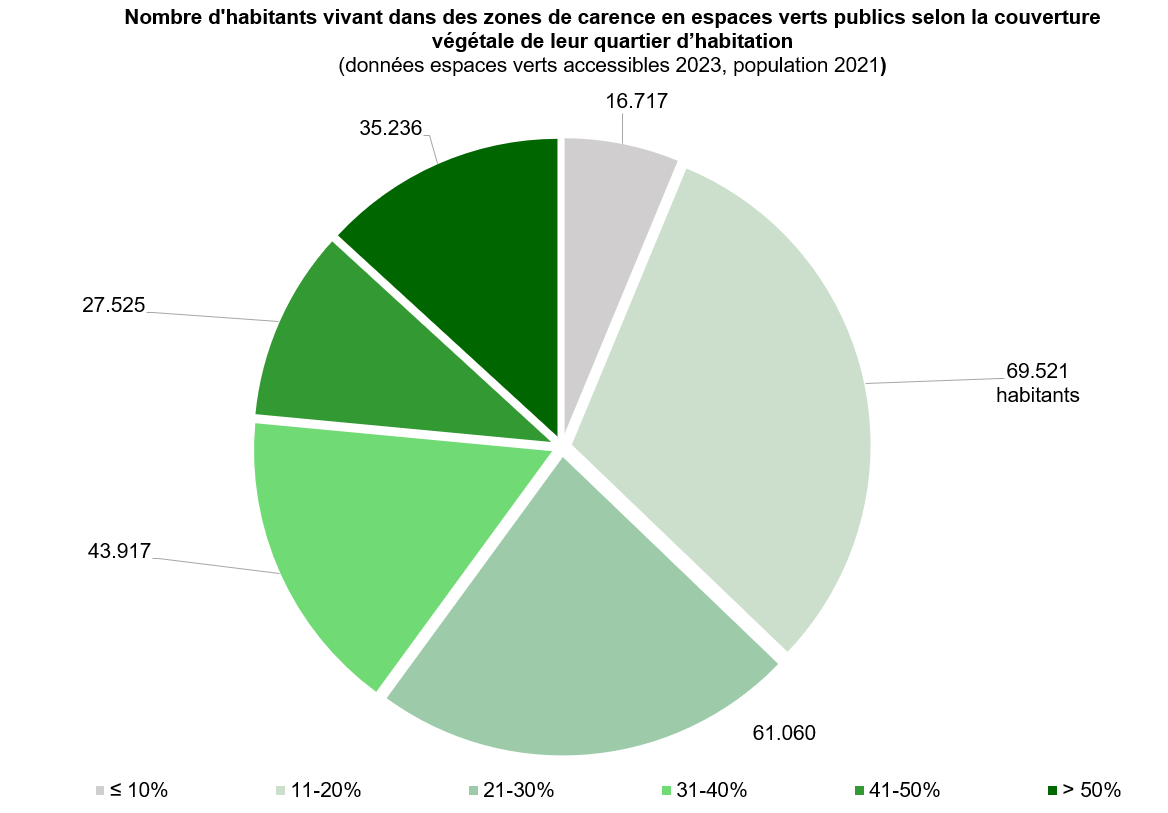

78% des Bruxellois disposent d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. public à proximité de chez eux. Ces espaces verts sont cependant de nature, de taille et de qualité très variables. Parmi les Bruxellois vivant dans des zones carencées en espaces verts, près de 158.000 habitent dans des quartiers peu végétalisés (moins de 30% de couverture végétale).

Pourquoi cartographier les espaces verts accessibles ?

La moitié de la surface du territoire régional est couverte par de la végétation. Celle-ci est de nature diverse : parcs, bois, forêts, friches, éléments végétalisés associés aux espaces publics et à la voirie (pelouses, arbres, parterres), champs, prairies, toitures végétalisées, jardins privatifs ou encore, grands domaines privés.

S'ils ont tous une importance capitale pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et la résilience régionale, seuls les espaces verts accessibles pour le public jouent un rôle social important en termes de qualité de vie et de santé publique, notamment en tant qu'espaces de détente, de jeux et de rencontre. Ce rôle s’avère particulièrement important à l’échelle d’une ville telle que Bruxelles où environ 2/3 des habitants n’ont pas accès à un jardin privé (Dedicated 2020). Pour plus d’informations, voir fiche documentée consacrée à l’apport de la nature à la santé des Bruxellois et Bruxelloises.

L’objectif du Gouvernement, affirmé tant dans le premier plan Nature que dans le Plan Régional de Développement DurableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine., est que chaque Bruxellois dispose d’un espace vert accessible et accueillant de plus de 1 hectare à moins de 400 m de son habitation ou de moins de 1 hectare à moins de 200 m.

Plus généralement, la politique régionale en matière d’espaces verts vise à augmenter la végétalisation de la ville, en particulier dans ses zones les plus denses en termes de bâti et de population.

Extrait de la carte des espaces verts publics sur fond de photographie aérienne (janvier 2024)

Source Geodata - Bruxelles Environnement (2024), disponible en ligne

La cartographie des espaces verts accessibles au public permet d’identifier les zones de la Région bruxelloise où l’on observe une offre insuffisante de ces espaces. Les zones de carences mettent en lumière les espaces où les aménagements d’espaces verts et les dynamiques de végétalisation sont prioritaires. L’information relative aux espaces verts accessibles au public est vouée à toucher des publics et utilisateurs très larges : instances régionales pour la gestion et le développement de stratégies territoriales à large échelle, communes pour la mise en œuvre de stratégies plus locales et variées, citoyens pour la connaissance de leurs territoires et leur qualité de vie, voire pour développer des projets locaux.

Depuis la création de Bruxelles Environnement, plusieurs cartes des espaces verts accessibles ont été réalisées

Un premier inventaire géoréférencé (cartographie informatisée) des espaces verts bruxellois a été réalisé en 1997 en soutien à l’élaboration du programme de Maillage vertProgramme fondé sur la protection et la création des espaces verts et l'établissement de liens physiques entre eux, qui vise, outre la préservation du patrimoine naturel et l'accroissement de la biodiversité, à rééquilibrer les disparités régionales au niveau de la verdurisation et de la répartition des espaces verts publics, à améliorer les qualités paysagères et à promouvoir la mobilité douce. (IGEAT-ULB 1997). La typologie utilisée ne permettait cependant pas de distinguer da façon exhaustive les espaces verts accessibles au public.

En 2009, une nouvelle étude étude visant à élaborer un inventaire géoréférencé des espaces verts et récréatifs accessibles au public a été menée (BRAT 2009). Jusqu’en 2020, cet inventaire n’a été mis à jour que partiellement, essentiellement pour les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement.

En 2020, le BRAT, en association avec Nordend, a été chargé de mettre à jour, compléter et réorganiser l’inventaire et la base de données géoréférencées des espaces verts accessibles afin que celle-ci réponde aux besoins des différents utilisateurs. La mission inclut également l’élaboration d’une méthode reproductible permettant une mise à jour régulière de la base de données via les informations transmises par les gestionnaires des espaces verts. Cette base de données est actuellement mise à jour en continu.

Quels espaces verts sont cartographiés ?

La notion d’espaces verts accessibles au public ne fait pas l’objet d’une définition univoque et varie selon les objectifs poursuivis et le contexte des politiques urbaines. C’est pourquoi, la première phase du projet lancé en 2020 a été consacrée à définir les espaces verts à prendre en compte dans le cadre de cet inventaire, les différentes catégories ainsi que les critères à appliquer. L’élaboration de ce cadre s’est appuyée sur ce qui a été fait ailleurs ainsi que sur les résultats d’ateliers de réflexion et d’échanges réunissant divers acteurs communaux et régionaux appelés à utiliser la base de données.

L’approche s’est voulue la plus large possible afin de retenir l’ensemble des espaces accessibles au public et participant à la qualité de vie et au caractère vert de la Région, quelles que soient leur taille ou leur nature.

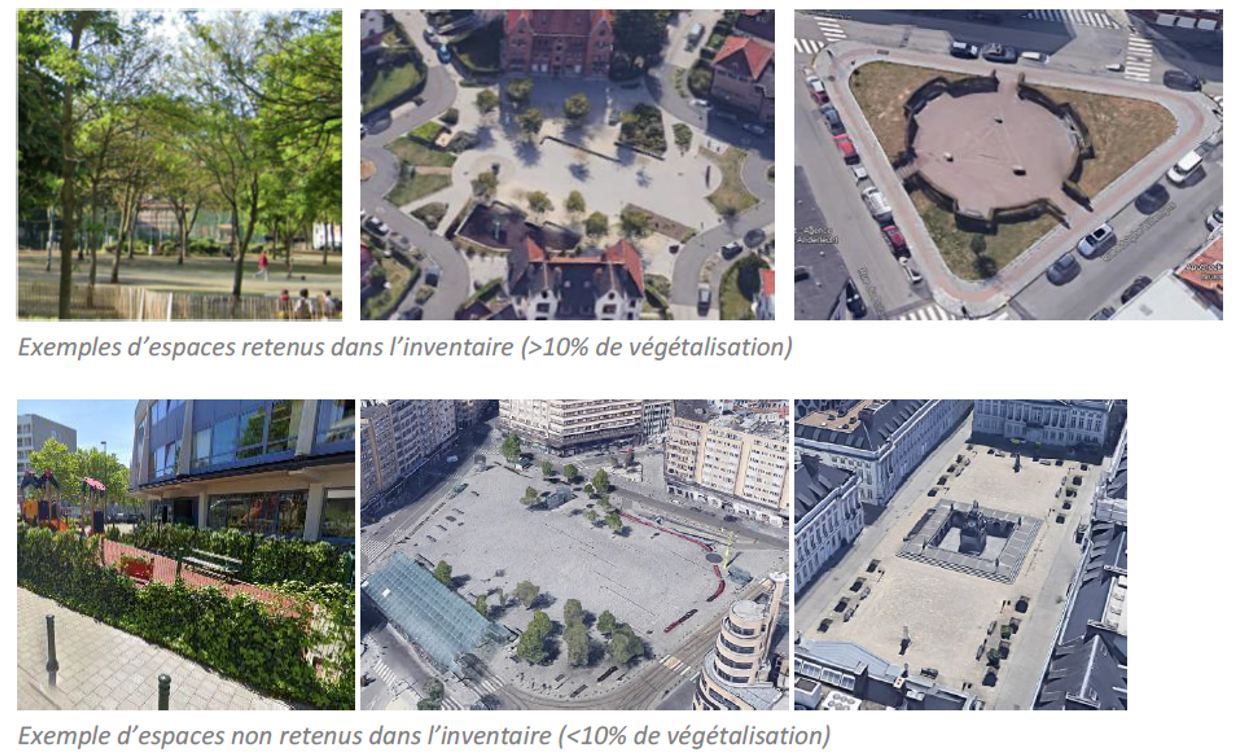

Au terme de ce processus, les critères suivants ont été retenus pour définir les espaces verts et les espaces végétalisés accessibles pris en compte:

- Végétalisation: > 10% de couverture végétale

< 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel à espaces publics végétalisés

Il s’agit des places, placettes, élargissement de trottoirs… Ces espaces sont majoritairement minéralisés mais comportent des plantations assurant leur caractère « vert ». Ils offrent des fonctions d’accueil du public et, en tant qu’espace de respiration, assurent une fonction sociale et écologique importante à l’échelle des quartiers.

> 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel à espaces verts

Exemple d’espaces retenus dans l’inventaire selon le degré de végétalisation

Source des illustrations : BRAT & Nordend 2021

- Accessibilité :

De fait (pas nécessairement de droit)

À tous

Gratuité

Même si l’accessibilité est limitée dans le temps (par ex. ouverture 1 jour/mois)

Prise en compte des espaces aménagés temporairement

Exemple d’espaces retenus dans l’inventaire selon l’accessibilité

Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

- Fonctions de séjour et/ou loisir: l’espace doit être aménagé pour le séjour et l’accueil du public (bancs, jeux, chemin, etc.)

Exemple d’espaces avec fonction de séjour/loisir retenus dans l’inventaire

Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

- Taille: pas de taille minimale

Hormis les espaces « surfaciques », les cheminements non intégrés dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. public ont été également repris dans l’inventaire moyennant le respect de certaines conditions : accès public et gratuit, fonction de promenade, cadre verdoyant (public ou privé), interdit aux véhicules (excepté services techniques) et hors circulation routière.

Exemple de cheminements retenus dans l’inventaire

Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

Attention

En bref, les critères pris en compte pour inclure un espace dans l’inventaire des espaces verts et espaces végétalisés publics sont :

- Accessibilité de fait et gratuite (même si espace temporaire ou horaires d’ouverture)

- > 10% de couverture végétale

- Espace aménagé pour le séjour et l’accueil du public (bancs, jeux, chemins etc.)

Les catégories et sous-catégories retenues pour définir les différents espaces sont

- Espaces publics végétalisés (10-30% de pleine terre ou autre revêtement à caractère naturel)

- Espaces verts (> 30% de pleine terre ou autre revêtement type à caractère naturel)

- Parcs et squares (au sens large)

- Bois

- Cimetières

- Espaces verts associés à la voirie (bermes, ronds-points, etc.)

- Etangs et berges en milieu urbain (hors parcs et bois)

- Espaces verts non aménagés (friches, pelouses non aménagées)

- Espaces verts potentiels

- Projets d’espaces verts (donnée non exhaustive)

- Cheminements dans un cadre verdoyant

Cette délimitation de la notion d’espaces verts permet la prise en compte de nombreux petits espaces jouant un rôle important à l'échelle des quartiers (squares, placettes, « pocket parcs », etc.) comme lieux de socialisation, de rencontre ou de jeux. Elle exclut les espaces trop « minéraux » (les espaces repris comme espaces verts doivent avoir plus de 30% de pleine terre ou autre revêtement naturel).

Faute de disposer d’autres sources, la ou les natures du revêtement au sol (présence de pleine terre ou autre revêtement à caractère naturel versus revêtement à caractère artificiel) est estimée sur base de photographies aériennes ou de Google streetview en prenant en compte leur superficie respective par rapport à la surface totale de l’espace.

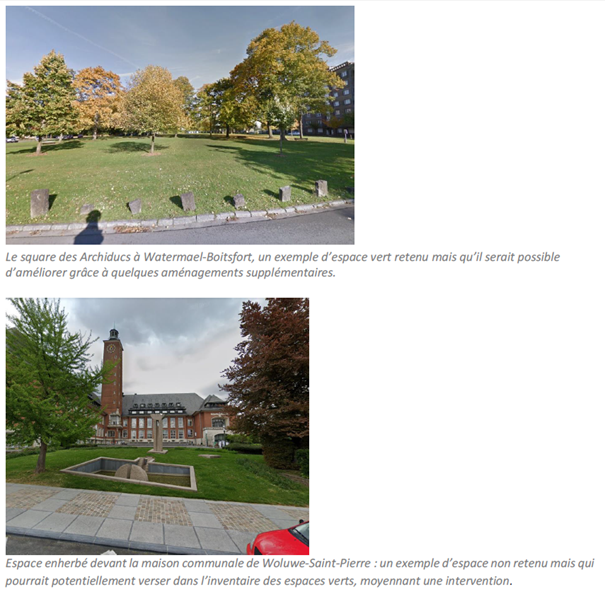

Différents champs de la base de données apportent de nombreuses informations complémentaires (dont superficie, % végétalisation, catégorie, modalités d’ouverture, propriétaire, gestionnaire, etc.). A des fins d’aide à la planification, un champs « Potentiel » a été inclus pour intégrer dans l’inventaire des espaces non repris sur base de la définition mais qui présentent un potentiel pour créer un nouvel espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou des espaces qui y sont repris mais qui ont un potentiel important d'amélioration au niveau de l'aménagement.

Exemple d’espaces à potentiel d’espace vert repris dans la base de données

Source des illustrations: BRAT & Nordend 2021

Chaque espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou espace public végétalisé a été délimité précisément sur base des cartes reprenant les voiries, le bâti, les parcelles cadastrales et sur base des photographies aériennes. Les voiries locales se trouvant au sein des espaces retenus y ont été intégrées. S’agissant d’une base de données géoréférencées, ces informations peuvent être croisées avec d’autres couches de données (par ex. réseau hydrographique, aire de jeux, affectation au plan régional d’affectation du sol ou PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte., etc.)

La définition des espaces verts retenue pour la carte 2021 s’est construite en s’appuyant sur celle de 2008 pour éviter une trop grosse rupture. Dans un objectif d’acceptation plus large de la notion, au regard notamment des évolutions des pratiques et des besoins (développement des « pocket park, » des espaces temporaires…), des différences avec 2008 existent néanmoins. La construction de la base de données rend cependant possibles certaines comparaisons des données entre les 2 inventaires.

Comment l’information a-t-elle été collectée ?

Dans un premier temps, les espaces verts cartographiés lors de l’inventaire réalisé en 1998 ont été examinés à la lumière des définitions retenues en 2021. Cette analyse a été complétée par différentes sources d’information : photos aériennes (2019), exploitation d’autres bases de données régionales (arbres en voirie, PRAS, carte STAPAS des chemins destinés au trafic non motorisé, etc.), données fournies par les communes et Bruxelles environnement, prise en compte de projets urbanistiques, etc. Les cas complexes ont été discutés lors de réunions techniques.

La seconde phase de l’étude, démarrée en 2022, a porté notamment sur la validation de la base de données avec les gestionnaires ainsi que sur le développement d’une méthode permettant une mise à jour régulière, par Bruxelles Environnement, sur base de données communiquées par les gestionnaires via une interface numérique (voir formulaire interactif accompagnant la carte géodata).

En 2023, les espaces verts et espaces végétalisés accessibles au public couvrent 3.194 ha soit 19,7% du territoire régional

Les espaces verts et espaces publics végétalisés accessibles au public pris en compte dans l’inventaire couvrent 3.194 ha soit 19,7% du territoire régional.

Cette superficie correspond à grosso modo 39% de la couverture végétale (canopée comprise). En d’autres termes, de l’ordre de 60% de la couverture végétale correspond à des espaces verts non accessibles au public (jardins ou domaines privés, certains espaces associés aux voiries, talus de chemin de fer, complexes de logements, campus, etc.).

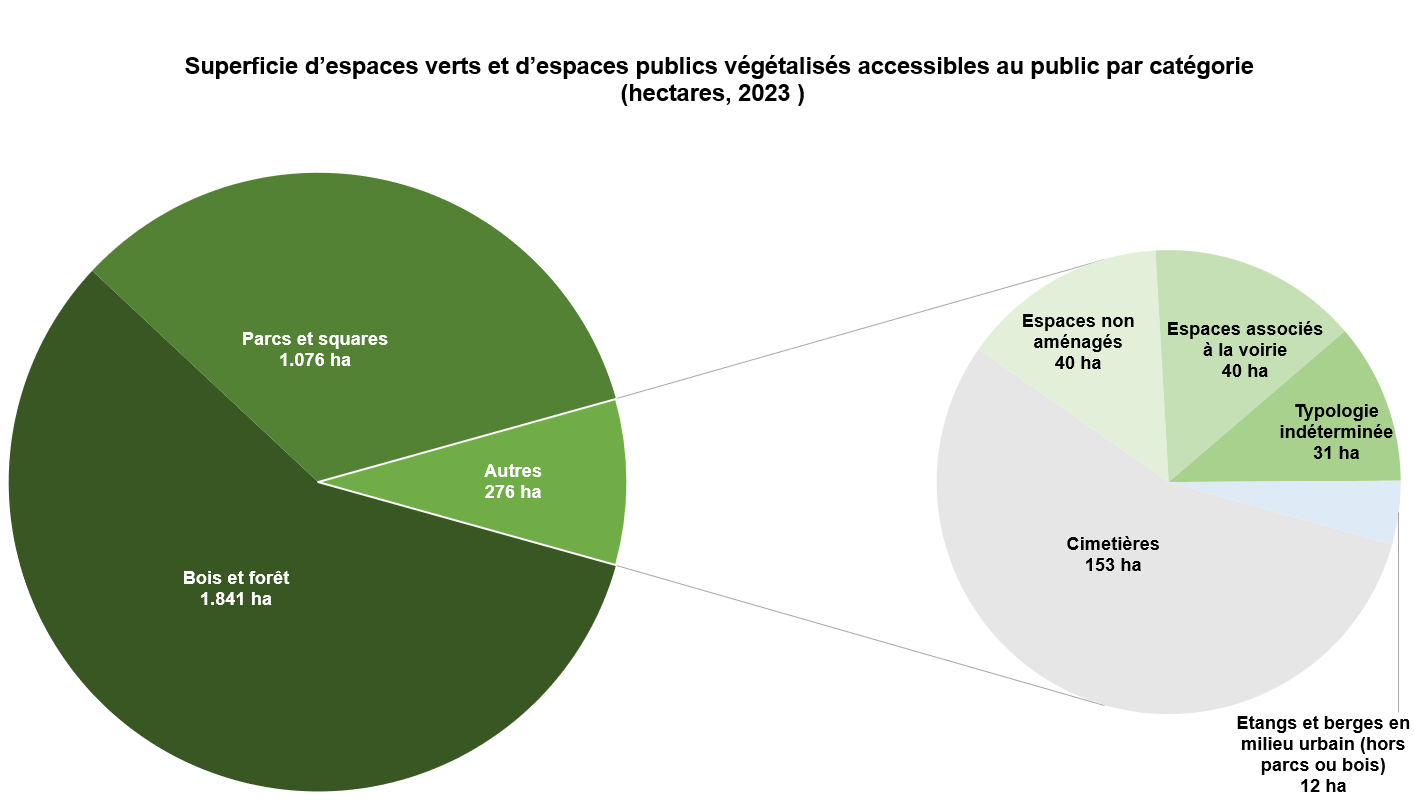

Près de 58% des superficies d’espaces verts et d’espaces végétalisés accessibles sont constitués par des bois (233 ha) et la forêt de Soignes (1608 ha). Les parcs et squares représentent 34%. Les espaces restants sont les cimetières (4,8%), les espaces non aménagés (1,2%), les espaces associés à la voirie (1,3%), les espaces dont la typologie n’a pas pu être attribuée (1%) et les étangs et berges hors parcs et bois (0,4%).

Les espaces verts accessibles et les espaces vegétalisés accessibles de moins de 1 ha sont respectivement au nombre de 834 et 87. Ils couvrent près de 178 ha et 12 ha.

58% des superficies d’espaces verts et d’espaces végétalisés accessibles sont constitués par des bois et la forêt de Soignes

Source: Bruxelles Environnement 2023

La carte des zones de carence en espaces verts accessibles

Cette carte répertorie les espaces verts accessibles de la Région bruxelloise et délimite les zones de la Région bruxelloise où l’on observe une carence de ces espaces.

Les espaces verts pris en compte pour l’établissement de cette carte et l’analyse des données sont les espaces accessibles de droit avec plus de 50% de couverture végétale et aménagés pour l’accueil du public. Les zones de carence ont été identifiées en se basant sur les objectifs d’accessibilité aux espaces verts définis dans le Plan nature et le PRDD: il s’agit de toutes les zones situées à plus de 200 m d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. d’une taille inférieure à 1 hectare et à plus de 400 m d’un espace vert d’une taille supérieure à 1 hectare. Les distances prises en compte correspondent à des cheminements réels (pas à vol d’oiseau) jusqu’aux entrées (ponctuelles ou diffuses) des espaces verts.

Le choix des espaces verts pris en compte répond au souci de pouvoir comparer les données de l’inventaire de 2009 avec celles du présent inventaire. Pour l’analyse, il a été considéré que les entrées des espaces verts correspondaient aux intersections entre les voiries et les limites des espaces verts.

Les Bruxellois vivant dans des zones carencées en espaces verts habitent majoritairement dans les quartiers les plus centraux

Source: Bruxelles Environnement 2023

La carte ci-dessous ne prend en compte que les espaces verts accessibles de plus de 1 ha. Les différentes couleurs correspondent au temps nécessaire pour parcourir à pied, en cheminement réel, la distance séparant le point considéré à l’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de plus de 1 ha le plus proche. Les Bruxellois habitant dans les zones reprises en orange et rouge sont localisés à plus de 400 mètres à pied d’un espace vert de plus de 1 ha.

Une part importante du territoire se trouve à plus de 400 mètres d’un espace vert accessible de plus de 1 ha (distance piétonne)

Source: Bruxelles Environnement 2023

Ces zones de carences mettent en lumière les espaces où les aménagements d’espaces verts et les dynamiques de végétalisation doivent être prioritairement envisagées. D’autres critères interviennent également, notamment l’importance quantitative de la population et le taux de couverture végétale dans les périmètres concernés.

En fonction des projets et de leurs objectifs, d’autres cartes peuvent être aisément produites sur base d’autres critères (par ex. taille des espaces verts, distances à parcourir, degré de végétalisation, etc.) et croisement de couches de données (par ex. % de jeunes de moins de 18 ans par quartier, revenus moyens, etc.).

22% des Bruxellois ne disposent pas d’un espace vert de proximité

En 2023, environ 78% des Bruxellois disposent d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. à proximité de chez eux (calculé selon la méthodologie exposée ci-dessus, les données sur les espaces verts datent de 2023, les données de population de 2021). Ces espaces verts peuvent être de taille, de nature et qualité variables et ne remplissent pas tous les mêmes fonctions (par exemple, un cimetière très végétalisé, s’il peut se prêter à la promenade, ne se prête pas aux jeux d’enfants).

Entre 2020 et 2023, le pourcentage estimé de Bruxellois vivant dans une zone de carence en espaces verts serait passé d’environ 26% à 22%. Cette évolution apparente positive est cependant à relativiser dans la mesure où, d’une part, elle est probablement partiellement liée à une inventorisation plus complète des espaces à intégrer dans la base de données (les données 2020 n’étaient pas encore validées) et que, par ailleurs, les données de population sont de 2021 et non pas de 2023 (la population bruxelloise s’est accrue d’environ 23.000 habitants entre 2020 et 2023).

Et 42% ne disposent pas d’un espace vert de plus de 1 ha à moins de 400 m à pied de chez eux

Si l’on ne prend en compte que les espaces verts de plus de 1 ha (soit environ la taille du terrain de football du Heysel x 1,4), le pourcentage de population pourvue en espaces verts accessibles n’est plus que de 58,2%. En d’autres termes, près de 42% des Bruxellois n’ont pas accès à un espace vert de plus de 1 ha à moins de 400 mètres de chez eux (distance piétonne). Et parmi ces derniers, la moitié (22% de la population totale) n’a en outre pas non plus accès à un espace vert de petite taille (inférieure à 1 ha) à moins de 200 mètres de son habitation.

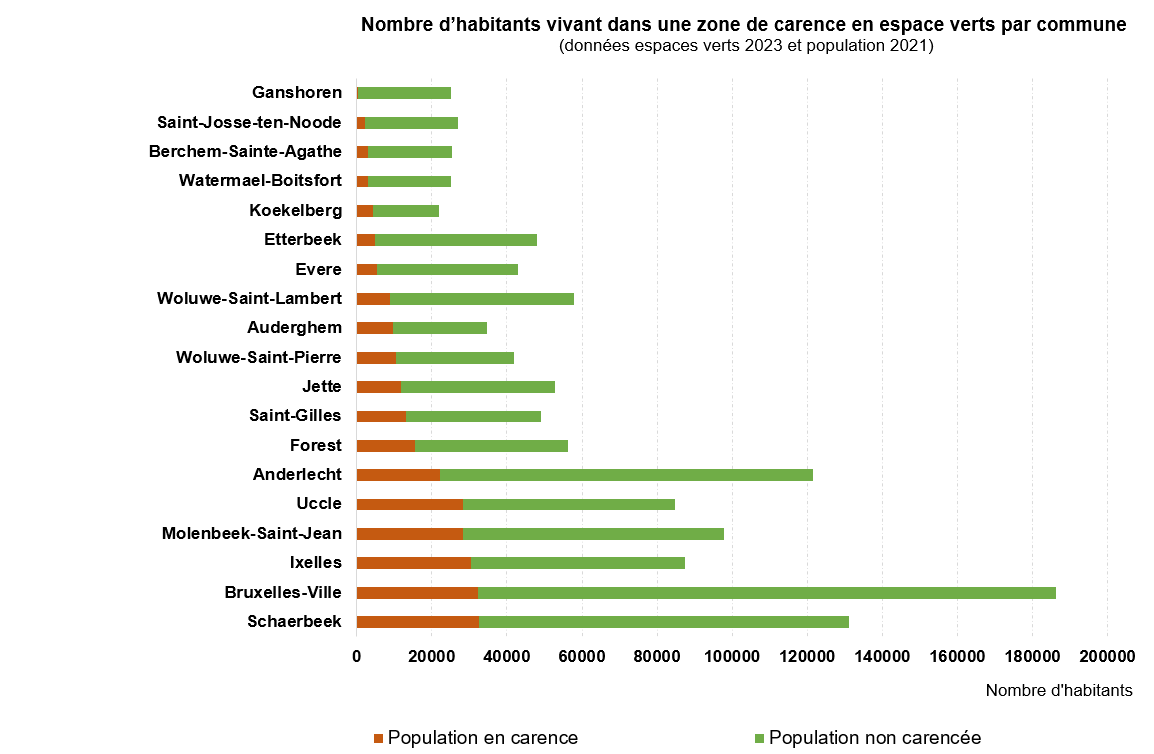

Schaerbeek, Bruxelles-Ville, Ixelles, Molenbeek et Uccle, communes où le nombre absolu de citoyens habitant en zone de carence est le plus élevé

Source: Bruxelles Environnement 2023

En termes de pourcentage de population, les communes les plus carencées sont, par ordre, Ixelles, Uccle, Molenbeek, Auderghem, Forest, Saint-Gilles, Woluwé-Saint-Lambert et Schaerbeek. Dans ces communes, entre un quart et un tiers de la population ne dispose pas d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de proximité.

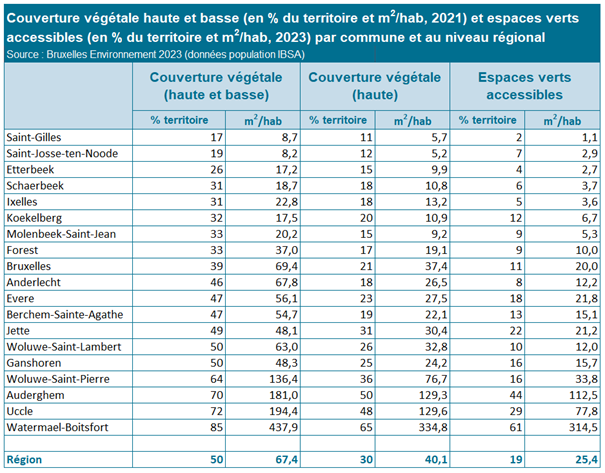

7 communes disposent de moins de 10 m2 d’espaces verts publics par habitant

L’offre en espaces verts s’apprécie également selon les superficies disponibles par habitant. Cet indicateur reflète la pression récréative qui s’exerce sur un espace vert et qui peut entraîner des dégradations (par ex. piétinement excessif des pelouses) ou des conflits d’usage. Le ressourcement qu’offre le contact avec la nature est également moindre dans un espace vert extrêmement fréquenté.

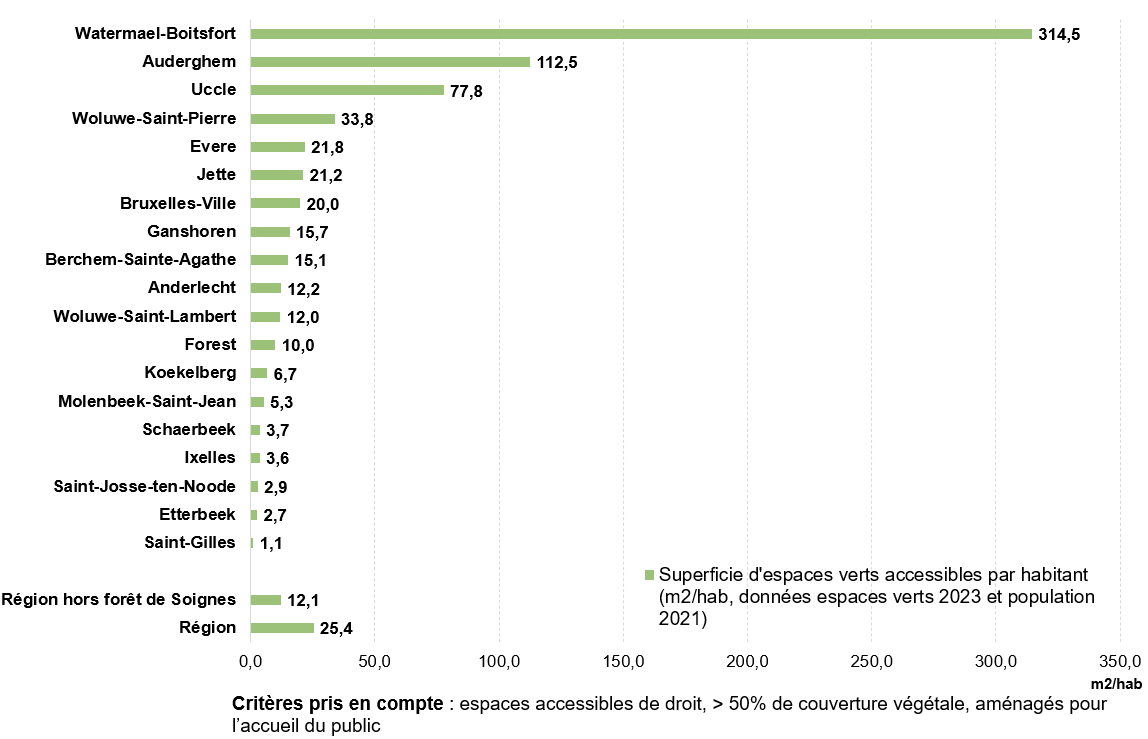

En moyenne, en 2023, 25 m² d’espaces verts accessibles sont disponibles par Bruxellois, avec à nouveau de fortes différences entre les quartiers et communes.

La disponibilité en espaces verts accessibles par habitant s’étage entre 1 m2 à Saint Gilles et 314 m2 à Watermael-Boitsfort (forêt comprise)

Source: Bruxelles Environnement 2023

Les normes en matière de disponibilité en espaces verts accessibles par habitant disponibles dans la littérature sont extrêmement variables. La ville de Paris (département de Paris et 3 départements contigus) a fixé la quantité d’espaces verts à 10 m²/habitant en zone centrale et à 25 m²/habitant en zone périurbaine via une circulaire ministérielle datant de 1973 (Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de France 2009). 7 communes bruxelloises disposent de moins de 10 m2 d’espaces verts publics par habitant à savoir, Saint-Gilles (1,1 habitant par m2 d’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. disponible), Etterbeek, Saint-Josse, Ixelles, Schaerbeek, Molenbeek et Koekelberg. La commune de Forest atteint tout juste le seuil. Avec 12 m2/habitant, les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht sont également proches du seuil de 10 m2.

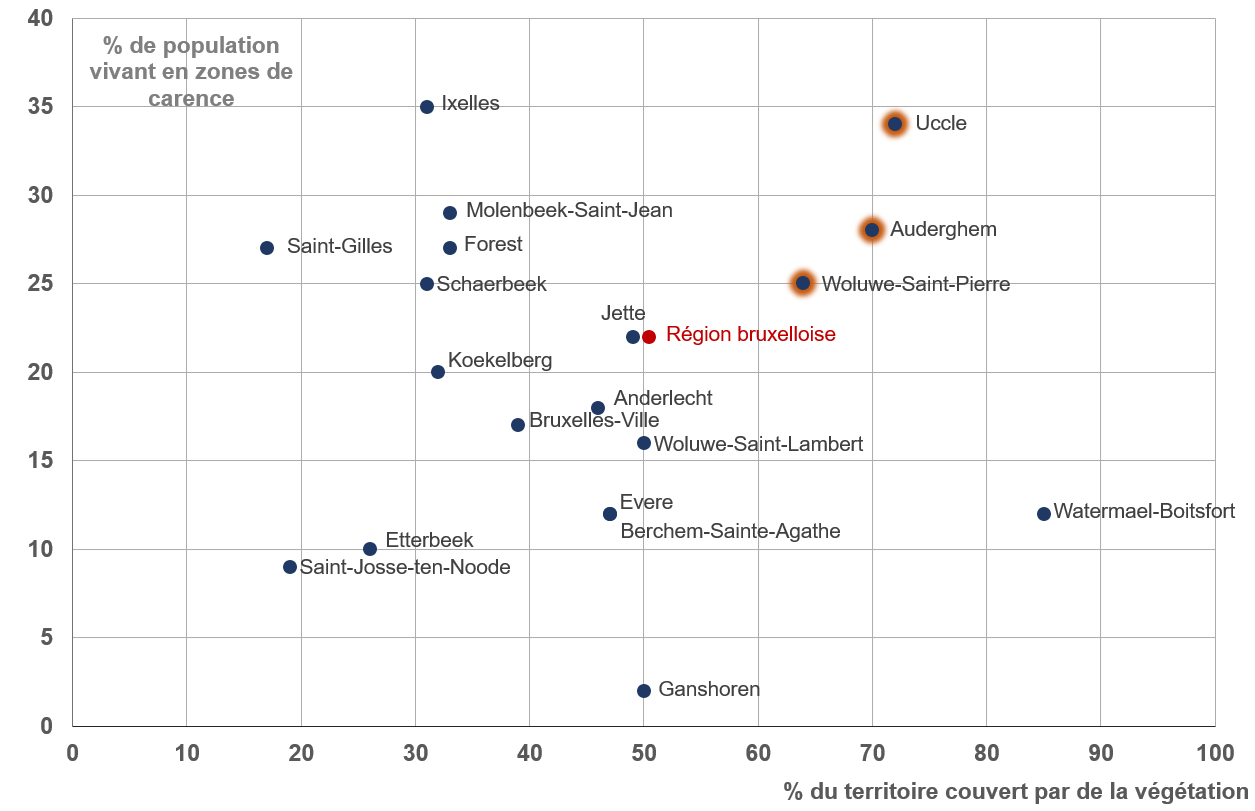

A l’opposé, les communes périphériques de Watermael-Boitsfort, Auderghem, Uccle et, dans une moindre mesure, Woluwe-Saint-Pierre, du fait notamment de la présence de la forêt de Soignes, disposent d’une disponibilité en espaces verts accessibles par habitant particulièrement élevée. Néanmoins, une part importante des habitants d’Uccle et d’Auderghem vivent dans des quartiers insuffisamment pourvus en espaces verts publics (voir graphe et tableau ci-dessous).

Des communes très vertes mais où une part importante de la population vit dans des zones de carences en espaces verts accessibles

Source: Bruxelles Environnement 2023

Ce graphique montre que même dans des communes très « vertes » (en termes de couverture végétale) telles que Uccle et Auderghem, respectivement plus d’un tiers et plus d’un quart de la population vit dans des quartiers carencés en espaces verts accessibles. Ceci s’explique par différents facteurs : beaucoup d’espaces verts ne font pas partie de l’espace public (jardins privés ou d’entreprises, cours d’écoles végétalisées, …) ou ne sont pas des espaces verts accessibles (végétation associée aux voiries, certains potagers collectifs, etc.). Par ailleurs, les espaces verts publics peuvent être répartis très inégalement sur le territoire.

Pour en savoir plus : tableau reprenant les données quantitatives sur les espaces verts accessibles et la couverture végétale par commune

13% des Bruxellois ne disposent pas d’un espace vert de proximité et vivent dans un quartier peu végétalisé (< 30%)

D’un point de vue urbanistique, l’analyse de l’offre quantitative en espaces verts est plus pertinente à l’échelle des quartiers. Les données de taux de végétalisation, espaces verts accessibles et population sont disponibles pour les 145 quartiers bruxellois (cf. définition IBSA-Monitoring des quartiers).

L’analyse des données à une échelle spatiale fine montre que 16.717 Bruxellois vivent dans des zones de carence en espaces verts publics dans un quartier où la couverture végétale est inférieure ou égale à 10%. Ce chiffre est de 157.853 habitants pour les quartiers où le taux de végétalisation est de moins de 30%.

Environ 160.000 Bruxellois vivent dans un quartier peu végétalisé (< 30%) et dans une zone de carence en espaces verts publics

Source: Bruxelles Environnement 2023

Ces données permettent aussi, par exemple, d’identifier les 10 quartiers bruxellois où le nombre d’habitants qui n’ont pas un accès satisfaisant à un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. de proximité (selon les critères expliqués ci-dessus) est le plus grand. Il s’agit de Molenbeek historique, Cureghem Bara, chaussée de Wavre-Saint-Julien, Dailly, Woeste, Bas Forest, chaussée de Haecht, Globe, Gare de l’Ouest, Chatelain, Vieux Laeken est. Certains de ces quartiers sont en outre très faiblement végétalisés (Molenbeek historique, Cureghem Bara, Gare de l’Ouest, Bas Forest, Chaussée de Haecht, etc.).

Au-delà de cette approche purement quantitative, l’examen de l’offre à des fins de diagnostic doit également prendre en compte les aspects qualitatifs des espaces verts.

Que peut-on dire de l’évolution de l’offre en espaces verts accessibles?

La comparaison des deux inventaires (2009 et 2020) présente des difficultés liées à l’évolution de la définition des espaces verts pris en compte et à une révision des contours cartographiques des espaces verts (plus précis en 2020 ce qui a conduit à une perte de superficie de 23 ha). Les moyens mis en œuvre ont également permis de réaliser un inventaire plus approfondi en 2020. Si les chiffres globaux fournis par ces 2 inventaires ne peuvent dès lors pas être comparés, une analyse plus fine des résultats repris dans la base de données permet néanmoins certaines estimations.

Les données présentées ci-dessous se rapportent aux espaces verts accessibles de fait (donc pas nécessairement de droit).

Entre 2009 et 2020, 90 espaces verts (> 30% de perméabilité) ou espaces publics végétalisés (entre 10 et 30% de perméabilité) ont été « créés ». Ce chiffre englobe de « vraies créations », c’est-à-dire l’aménagement d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés créés de toute pièce à un emplacement où il n'en existait pas auparavant, mais aussi des aménagements légers qui ont permis d’inclure les espaces bénéficiaires dans l’inventaire mis à jour (par ex. berme ou oreille de trottoir où un banc a été ajouté depuis 2008).

Les « vraies créations », au nombre de 49, couvrent une superficie de 26 ha. Les aménagements légers, au nombre de 41, représentent 3 ha.

26 ha d’espaces verts (essentiellement) et d’espaces publics végétalisés (accessoirement) créés entre 2009 et 2020

Source: Bruxelles Environnement 2022

Entre 2009 et 2020, 38 parcs et squares ont été « créés » (y compris aménagements légers). En termes de superficie, près de la moitié des « vraies créations » d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés concernent le territoire de Bruxelles-Ville (12,5 ha dont 11 ha correspondent à la Coulée Verte et au parc Pannenhuis). Près de 5 ha et 3 ha d’espaces verts ou d’espaces publics végétalisés ont également été aménagés sur les communes de Molenbeek (dont parc de la ligne 28 et porte de Ninove) et Anderlecht (dont Boulevard Paepsem - Boulevard Industriel).

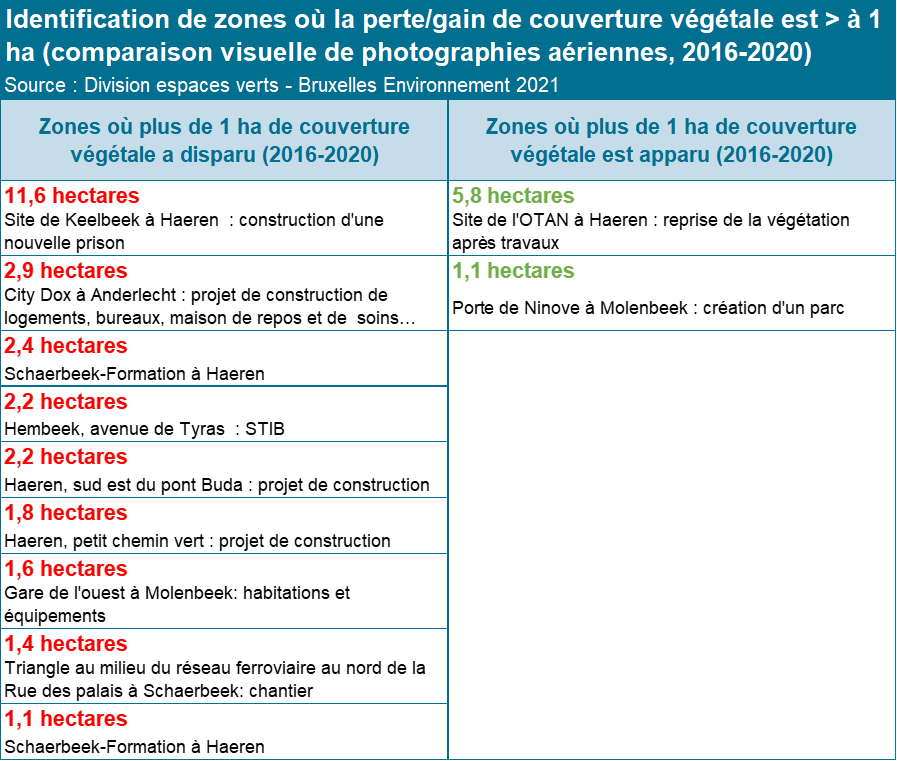

Durant cette période, des espaces verts ont également disparu suite à des projets de constructions. Ceci concerne 22 espaces verts ou espaces publics végétalisés totalisant une superficie de 7,9 ha.

L’« accroissement net » de l’offre en espaces verts ou espaces publics végétalisés accessibles (correspondant à des « vraies créations ») a donc été de l’ordre de 18 ha (soit environ 25 terrains de football de la taille du stade du Heysel).

Compte tenu du fait que la population bruxelloise s’est accrue de 149.723 habitants entre 2009 et 2020 (Statbel 2022), cet accroissement net correspond à 1,2 m2 par nouvel habitant.

En conclusion, si les superficies d’espaces verts et d’espaces publics végétalisés se sont accrues entre les 2 inventaires, cette offre rapportée au nombre d’habitants a diminué à l’échelle régionale sur cette même période en raison de la forte croissance démographique.

En ce qui concerne les sites régionaux, environ 85 ha d’espaces verts ont été ouverts ou repris en gestion par Bruxelles Environnement au cours de ces 2 dernières décennies. La promenade verteParcours paysager, destiné à la mobilité douce, reliant les espaces verts naturels et semi-naturels de seconde couronne. Elle permet de faire le tour complet de la Région sans quitter un itinéraire sécurisé et balisé., une boucle de 60 km autour de Bruxelles et qui traverse différents parcs et paysages bruxellois, a également été aménagée pour les promenades pédestres et cyclistes.

Des informations complémentaires à ce sujet figurent dans le sujet consacré aux espaces verts gérés par Bruxelles Environnement.

À télécharger

Fiches documentées

- Apport de la nature à la santé des Bruxellois 2022 (.pdf)

- Représentations sociales des bruxellois.e.s vis-à-vis de leur environnement naturel et des espaces verts bruxellois 2022 (.pdf)

- Le Maillage Vert 2017 (.pdf)

Fiches de l’Etat de l’Environnement

- Les espaces verts gérés par Bruxelles Environnement (2023)

- Focus : Sport et espaces verts en Région bruxelloise (2021)

- Focus : Couverture végétale en Région bruxelloise (2023)

- Focus: La carte d’évaluation biologique de la Région bruxelloise (2022)

- Focus : Le maillage jeux (2022)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Carte «Végétation 2021 – Répartition de la végétation en septembre 2021 »

- Carte « Espaces verts accessibles au public 2024)»

- Carte « Promenade verte »

- Carte « Zones de carence en espaces verts ouverts au public »

Etudes et rapports

- BRAT & NORDEND 2021. « Mise à jour et réorganisation de la base de données Postgis des espaces verts accessibles au public», rapport final, étude effectuée à la demande de Bruxelles environnement, 58 p.

- BRAT 2009. « Inventaire des espaces verts et espaces récréatifs accessibles au public en Région de Bruxelles-Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement, 72 p. (.pdf)

- BRAT & RUIMTECEL 2009. « Etude pour un redéploiement des aires ludiques et sportives en Région de Bruxelles-Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement, 51 p. (.pdf)

- BRAT & PEPS 2017. « Développement d'une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts en Région de Bruxelles Capitale », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement

Phase 1 (.pdf) - Phase 2 (.pdf) - Phase 3 (.pdf) - BRAT & PEPS 2017. « Développement d’une stratégie globale de redéploiement du sport dans les espaces verts bruxellois - Synthèse des recommandations de l’étude », rapport effectué à la demande de Bruxelles environnement (.pdf)

- INSTITUT D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME D’ILE DE FRANCE 2009. « La desserte en espaces verts » (.pdf)

Plans et programmes

Sites semi-naturels et espaces verts protégés

Indicateur – Actualisation : septembre 2023

14,6% du territoire bruxellois fait l’objet d’une protection visant spécifiquement la conservation de la nature. Des objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces à protéger doivent y être définis et mis en œuvre via des plans de gestion. Les seuls sites bénéficiant actuellement de ce régime de protection, sur une base légale, sont les 18 réserves naturelles et forestières ainsi que les 3 zones Natura 2000 que compte la Région bruxelloise.

Face aux multiples pressions humaines s’exerçant sur l’environnement - et, notamment, sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). - les autorités publiques ont mis en place divers outils de protection s’appliquant à certains sites.

En Région bruxelloise, différents statuts de protection plus ou moins contraignants en termes de conservation de la nature coexistent et s’appliquent parfois à un même site. Les régimes de protection les plus stricts s’appliquent aux réserves naturelles et forestières ainsi qu’aux sites Natura 2000.

Pour ces sites la législation prévoit en effet de définir des objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces à protéger ainsi que les mesures de gestion nécessaires pour les atteindre. Le plan régional nature 2016-2020 parle de « protection active ».

Outre ces statuts de protection directe découlant de la législation nature, les espaces verts peuvent également bénéficier d’une protection indirecte via les législations relatives à l’aménagement du territoire, à la protection du patrimoine ou à la protection des ressources en eau. Pour reprendre la terminologie du plan nature, il s’agit d’une « protection passive ». Celle-ci n’implique aucune obligation de gestion active visant à un maintien de la valeur biologique de ces espaces verts mais une part des interdictions et prescriptions qui s’y appliquent confèrent un certain degré de protection.

La Région bruxelloise compte 18 réserves naturelles et forestières

La Région bruxelloise compte 16 réserves naturelles et 2 réserves forestières s’étendant respectivement sur près de 135 ha et 159 ha. Au total ces réserves couvrent 1,8% du territoire bruxellois.

Il s’agit d’aires protégées pour leur valeur biologique exceptionnelle ou particulière. Elles bénéficient des régimes de protection les plus stricts.

Les réserves naturelles ou forestières peuvent être soit intégrales soit dirigées, selon que l’on y laisse les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre ou que l’on y applique une gestion spécifique. Celle-ci est destinée à maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, certaines espèces et habitats naturels ou à sauvegarder des peuplements d’arbres indigènes ou des formes paysagères (facies) caractéristiques ou remarquables associés à certaines associations végétales.

Bon à savoir

Les options de gestion sont choisies par un comité rassemblant des scientifiques et des membres d’associations de protection de la nature, en fonction de la spécificité des lieux et des objectifs de préservation à atteindre. Elles sont ensuite consignées dans un plan de gestion propre à chaque réserve et qui est soumis à enquête publique. La mise en œuvre de ces plans est assurée par Bruxelles Environnement (parfois en collaboration avec des associations) et fait l’objet d’un suivi scientifique. Un plan de gestion a été officiellement adopté pour 14 des 18 réserves naturelles ou forestières bruxelloises.

Pour en savoir plus sur la gestion des réserves à Bruxelles.

Plusieurs vagues de désignation de réserves se sont succédé depuis la création de la Région bruxelloise.

Deux nouvelles réserves ont été créées en 2019

Source : Bruxelles Environnement 2023

Lire le texte de transcription

Les premières réserves ont été désignées en 1989. Six vagues de désignation se sont ensuite succédées: en 1990 (les réserves naturelle et forestière du Rouge-Cloître), en 1992 (6 réserves naturelles et 1 réserve forestière aux Enfants Noyés), en 1998 (4 réserves naturelles), en 2007 (remplacement de la réserve forestière des Enfants noyés par la réserve forestière intégrale du Grippensdelle), en 2009 (réserve naturelle agrée au Vogelzang) et en 2019 (réserves naturelles agrées du Koevijverdal et roselière de Neerpede).

La superficie de la réserve naturelle du Vogelzangbeek s’est accrue de 25% en 2022

Source : Bruxelles Environnement 2023

En 2022, le statut de réserve naturelleZone constituée par un organisme public ou privé en vue de préserver un spécimen représentatif d'une communauté végétale et animale (biocénose) donnée, principalement dans un but d'ordre scientifique et éducatif. agréé a été renouvelé pour le site du Vogelzangbeek à Anderlecht avec une extension de sa superficie de 3,4 ha. Trois ans auparavant, deux nouvelles petites réserves, localisées sur cette même commune, avaient été désignées : le Koevijverdal et la Roselière de Neerpede.

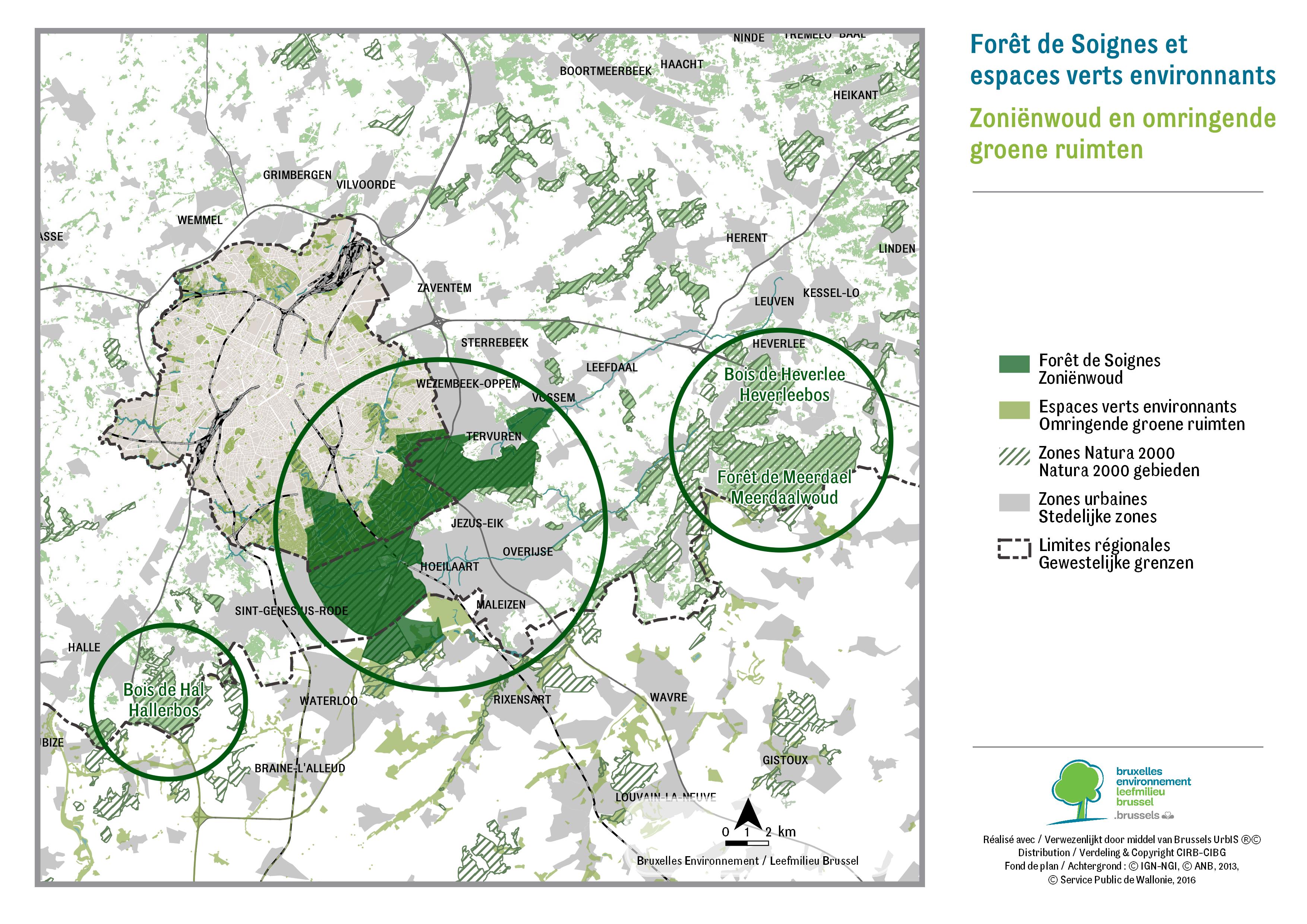

En juillet 2017, la réserve forestièreLa réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu. intégrale du Grippensdelle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et ce, conjointement avec 3 autres réserves intégrales de la forêt de Soignes localisées en Régions flamande et wallonne. Ces parties de la forêt de Soignes, couvrant au total une superficie de 270 ha, ont ainsi été reconnues comme composantes d’une série qui compte aujourd’hui 94 hêtraies remarquables situées dans 18 pays européens et qui font toutes l’objet d’une protection stricte. Certaines de ces hêtraies sont des vestiges de forêt primaire ou des massifs pluri-centenaires faiblement altérés par l’homme. L’ensemble de ces hêtraies est reconnu comme un témoignage commun de l’évolution et de l’impact exceptionnels de l’écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. du hêtre en Europe depuis la dernière période glaciaire. Du fait du classement de ces réserves de la forêt de Soignes par l’Unesco, l’ensemble du massif sonien est considéré comme zone tampon c’est-à-dire que rien ne peut y être fait qui menace la protection des zones sous statut Unesco.

De plus amples informations concernant ces réserves sont disponibles dans la fiche documentée consacrée aux espaces semi-naturels et espaces verts bénéficiant d’un statut de protection.

Lien vers la carte interactive des réserves naturelles et forestières.

Le réseau Natura 2000 bruxellois couvre 14,3% du territoire bruxellois

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels qui font l’objet d’un statut spécial de protection en raison des habitats ou des espèces qui s’y trouvent. Il a pour objectif de maintenir la diversité de ces milieux naturels et d’améliorer leur qualité. Pour ce faire, on ne tient pas seulement compte de la fonction de nature, mais aussi d’exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Le réseau Natura 2000 se compose de sites désignés par les Etats membres en application de 2 directives européennes concernant respectivement la préservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » (directive 2009/147/CE) et la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats » (directive 92/43/CEE). Cette dernière vise à la fois la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces et la conservation des espèces sauvages, animales et végétales qui y sont liées. Elle reprend, en annexe I, une liste des habitats naturels ou semi-naturels considérés comme d'intérêt communautaire (c’est-à-dire, en résumé, des habitats rares et/ou typiques ou remarquables à l’échelle de l’Union européenne) et, en annexe II, une liste des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire.

Bien que certains sites soient intéressants pour de nombreuses espèces d’oiseaux, la Région ne comporte pas de « zones de protection spéciales » désignées dans le cadre de la « directive Oiseaux ». Cependant, malgré son caractère urbain, le territoire régional compte 10 types d’habitats figurant dans l’annexe I de la directive « Habitats » (en particulier des habitats forestiers dont, principalement, la hêtraie acidophile) et 10 espèces de faune de l’Annexe II (6 espèces de chauves-souris, un insecte, un poisson, un amphibien ainsi qu’un petit mollusque).

La présence de ces habitats naturels et de ces espèces a permis d’établir une liste de sites abritant ces derniers et de proposer ceux-ci comme « zones spéciales de conservation » (ZSC) à la Commission européenne laquelle les a approuvés en décembre 2004. Etant donné le haut degré d’urbanisation de la Région, il ne s’agit pas d’un seul grand site homogène mais de trois sites comprenant une mosaïque de 48 stations.

La désignation des sites Natura 2000 a fait l’objet de trois arrêtés du Gouvernement bruxellois (adoptés en 2015 et 2016) comportant notamment les objectifs de conservation des sites, les moyens de gestion proposés pour les atteindre ainsi que les interdictions particulières applicables dans ou en dehors des sites pour assurer leur préservation. En 2019, la ZSC II a été étendue pour intégrer 13 hectares supplémentaires (site de l’ancien Institut Pasteur) au niveau du plateau Engeland.

Les 3 ZSC couvrent une superficie totale de 2329 hectares :

- ZSC I : Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la vallée de la Woluwe (2066 ha dont 1690 ha d’habitats d’intérêt communautaire);

- ZSC II : Zones boisées et ouvertes au sud de la Région de Bruxelles-Capitale - complexe Verrewinkel – Kinsendael (147 ha dont 81 ha d’habitats d’intérêt communautaire) ;

- ZSC III : Zones boisées et zones humides de la Vallée du Molenbeek dans le nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale (116 ha dont 81 ha d’habitats d’intérêt communautaire).

Le réseau Natura 2000 couvre 14,3% du territoire bruxellois. Avec une superficie de 1659 ha, la partie bruxelloise de la forêt de Soignes représente une majeure partie du réseau Natura 2000. Bruxelles Environnement gère un peu moins de 90% de la superficie de l’ensemble des sites Natura 2000 régionaux.

Pour en savoir plus sur les habitats et espèces Natura 2000 en Région bruxelloise et les plans de gestion.

Des prairies et roselières protégées comme patrimoine naturel régional

L’ordonnance nature introduit le concept d’ « habitats naturels d'intérêt régional » (HIR) définis comme des « habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable ». Ces HIR peuvent être localisés au sein des sites Natura 2000 mais également en dehors où ils se rapportent en grande partie à des habitats ouverts. Les HIR inclus en zone Natura 2000 ou dans des réserves naturelles font l’objet d’objectifs de conservation et de mesures de gestion qui s’y rapportent.

6 types d’HIR, couvrant une superficie d’environ 93 ha, ont été délimités au niveau des 3 sites Natura 2000. Il s’agit principalement de prairies comportant certaines plantes déterminées (graminées particulières, populage des marais, potentille des oies, …) et de roselières.

La Région bruxelloise s’est engagée à protéger activement les habitats naturels et espèces liées sur 25% de son territoire d’ici 2030

Si l’on totalise les superficies couvertes par les sites Natura 2000 et celles des réserves naturelles (hors réseau Natura 2000 pour éviter un double comptage), 14,6% du territoire bénéficie d’un statut de protection impliquant que des objectifs de conservation de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). y soient définis et mis en œuvre via une gestion active s’appuyant sur des plans de gestion.

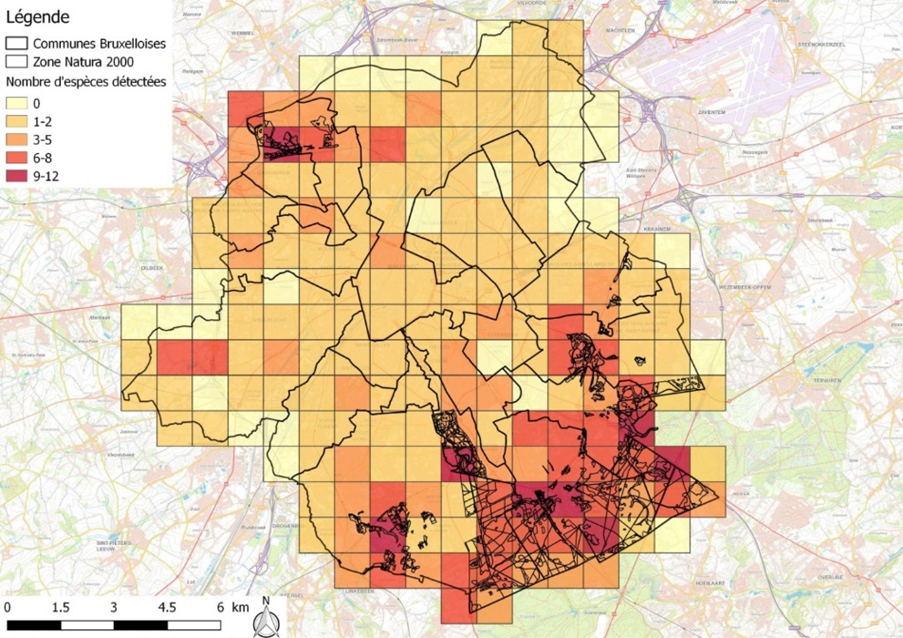

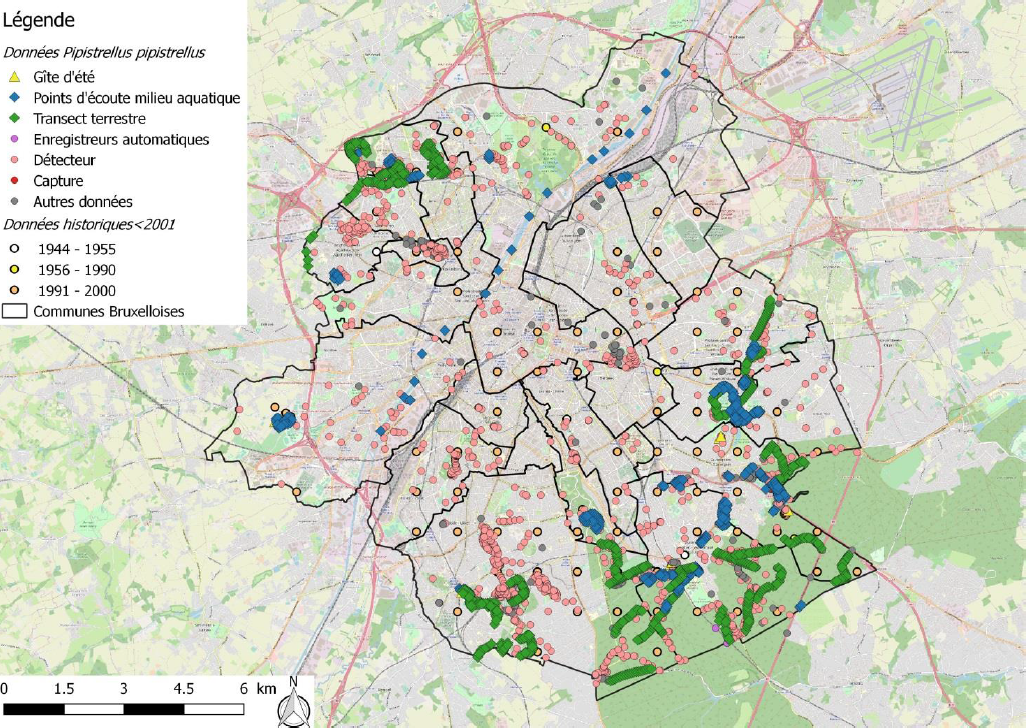

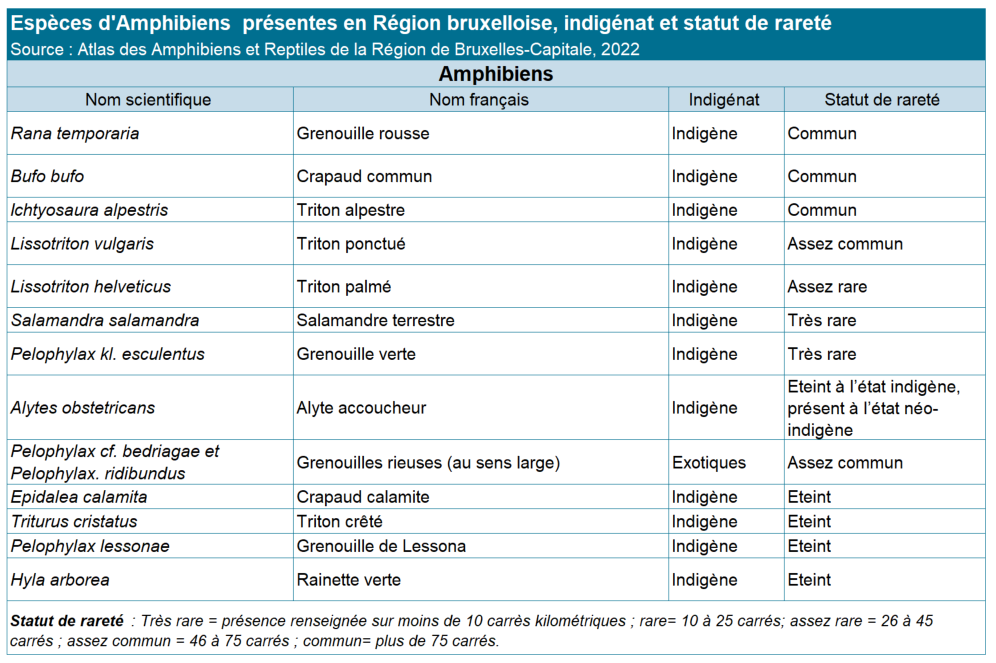

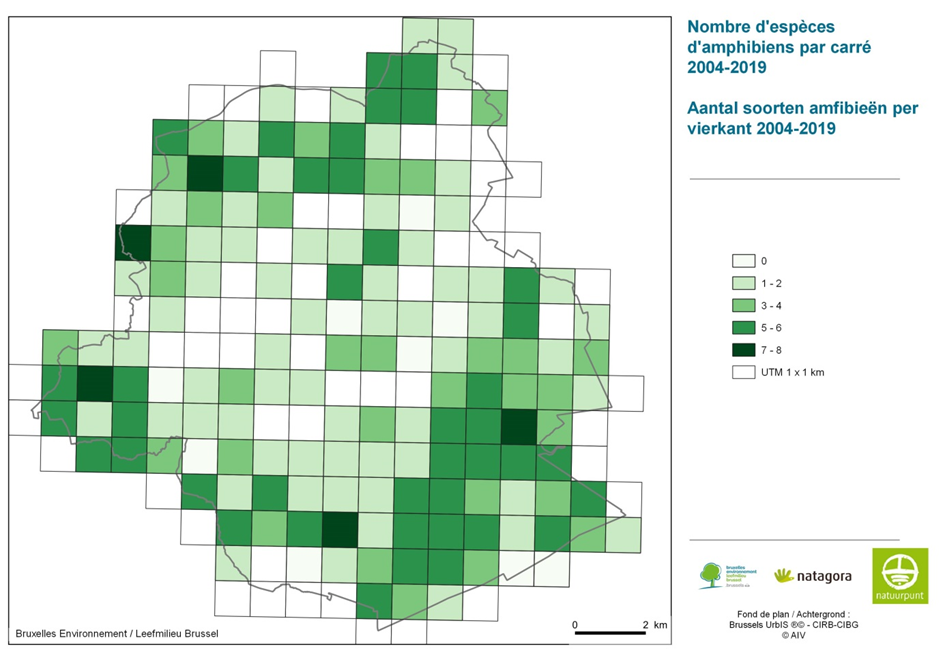

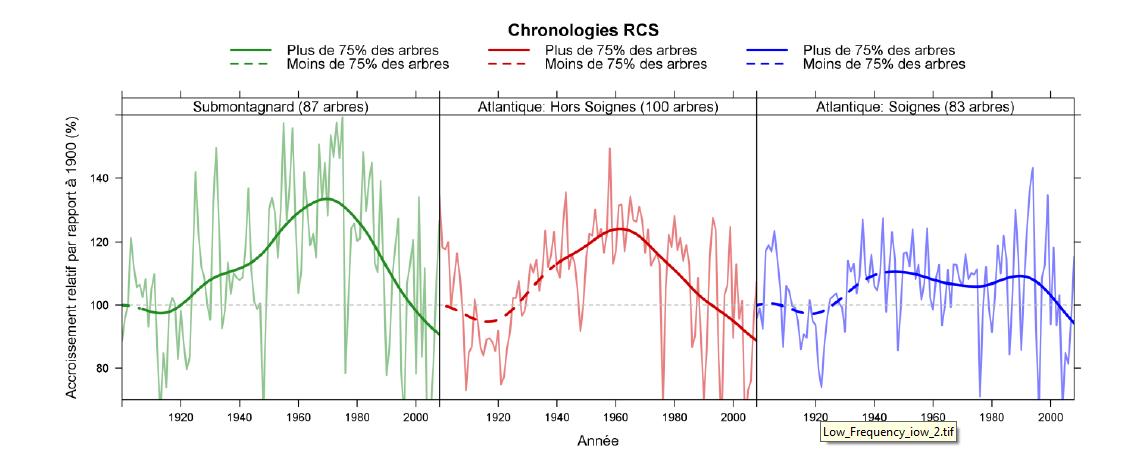

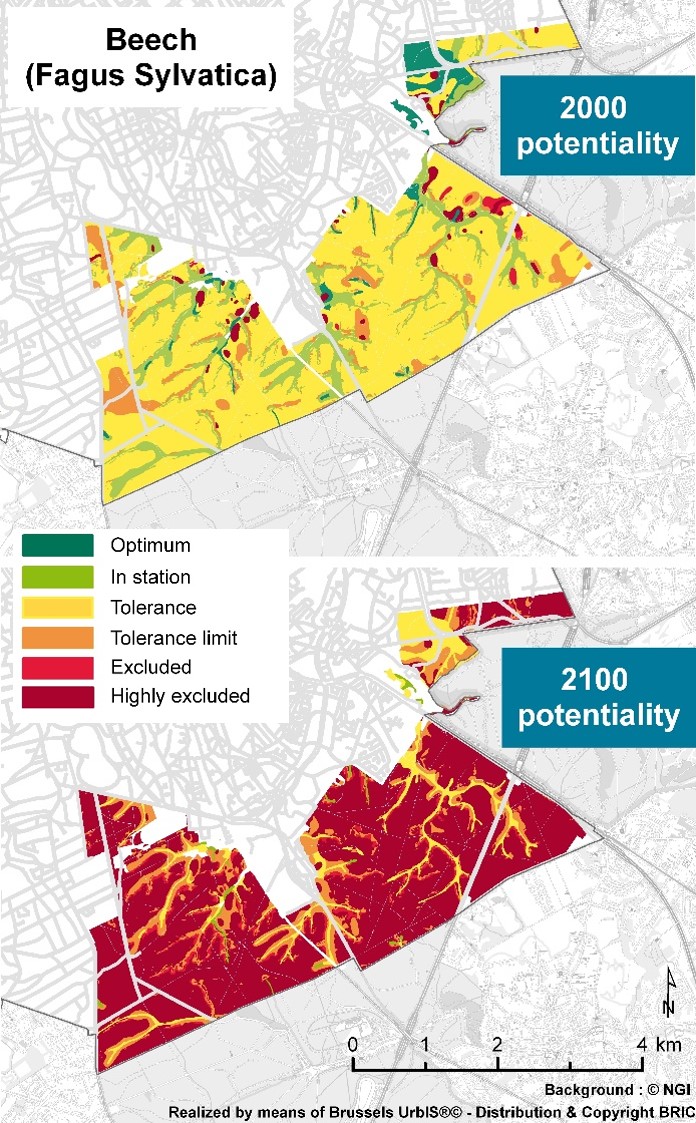

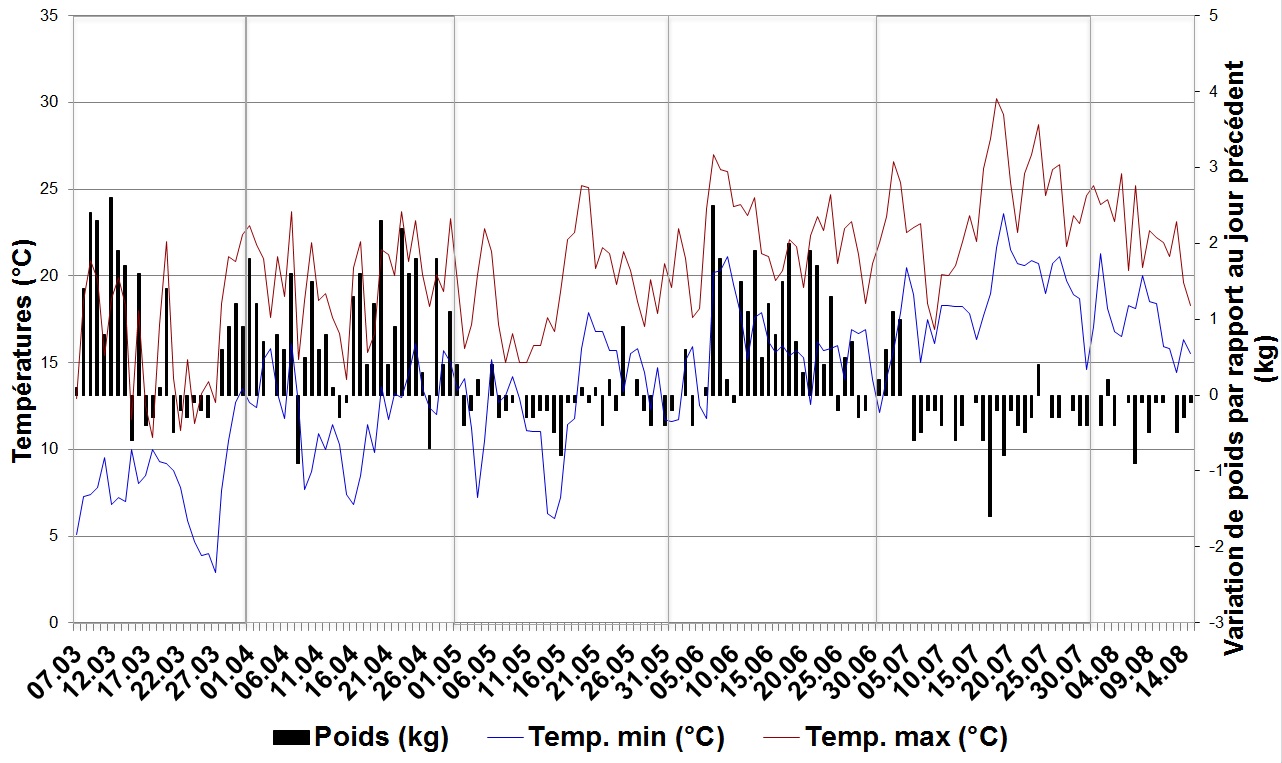

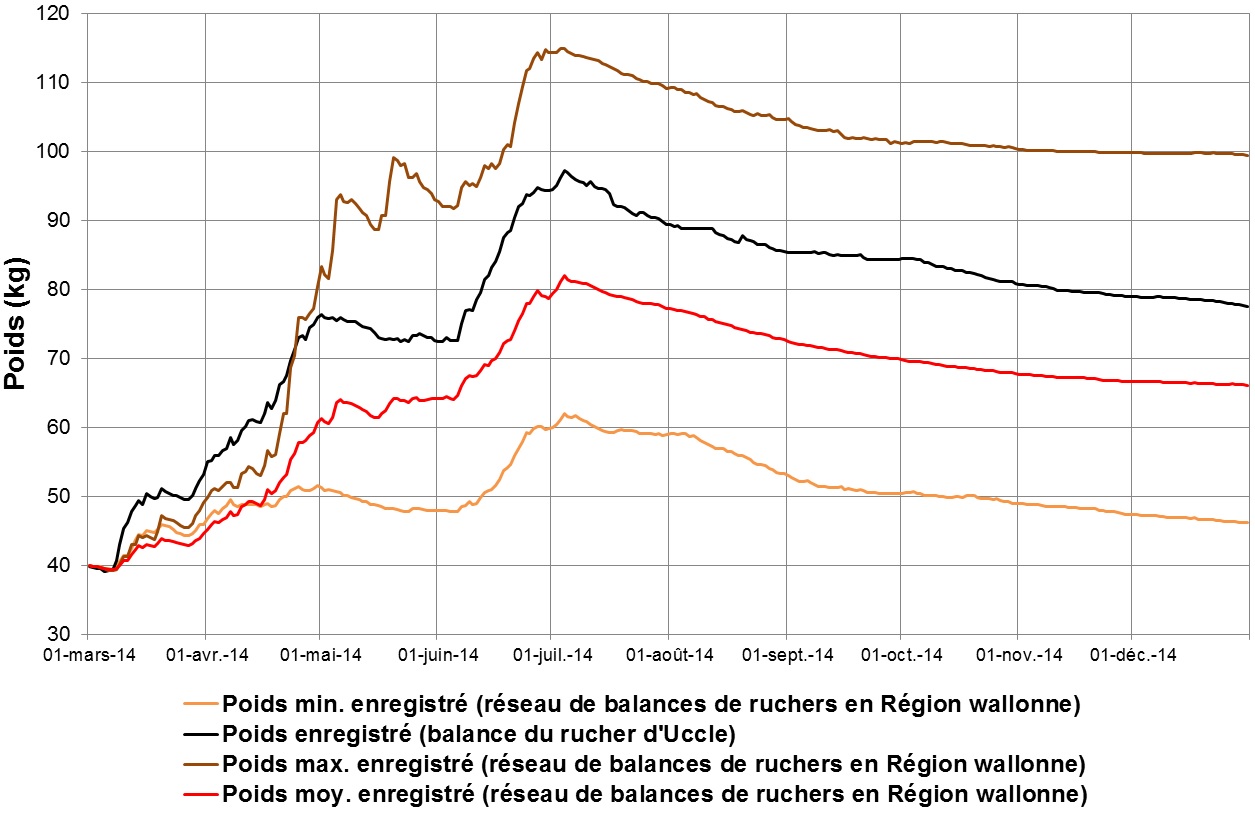

En 2020, au niveau européen, la superficie des sites Natura 2000 s’élevait à 18,5% pour les écosystèmes terrestres et 8% pour les écosystèmes marins (UE 27). A l’échelle belge, ces mêmes pourcentages s’élèvent respectivement à 12,7 et 38,1% du territoire. Dans les pays voisins ces pourcentages sont de 12,9 et 38,8% en France, 14,7% et 25,6% aux Pays-Bas, 15,4% et 45,7% en Allemagne et 27,1% au Grand-Duché de Luxembourg.