Énergie : état des lieux

- Énergie

- Consommation durable

- État des lieux de l'environnement

- Étude

- Rapport d'activités

Sommaire

-

Le bilan énergétique, une source d’informations précieuse

-

Consommation finale d’énergie en RBC

-

Projections de la consommation d’énergie à l’horizon 2040

-

Intensité énergétique globale

-

Intensité énergétique des ménages

-

Intensité énergétique du secteur tertiaire

-

Intensité énergétique de l'industrie

-

Consommation d’énergie liée au transport

-

Energie produite à partir de sources renouvelables en Région bruxelloise

-

Le potentiel photovoltaïque des toits bruxellois

-

La certification des performances énergétiques des bâtiments (PEB)

-

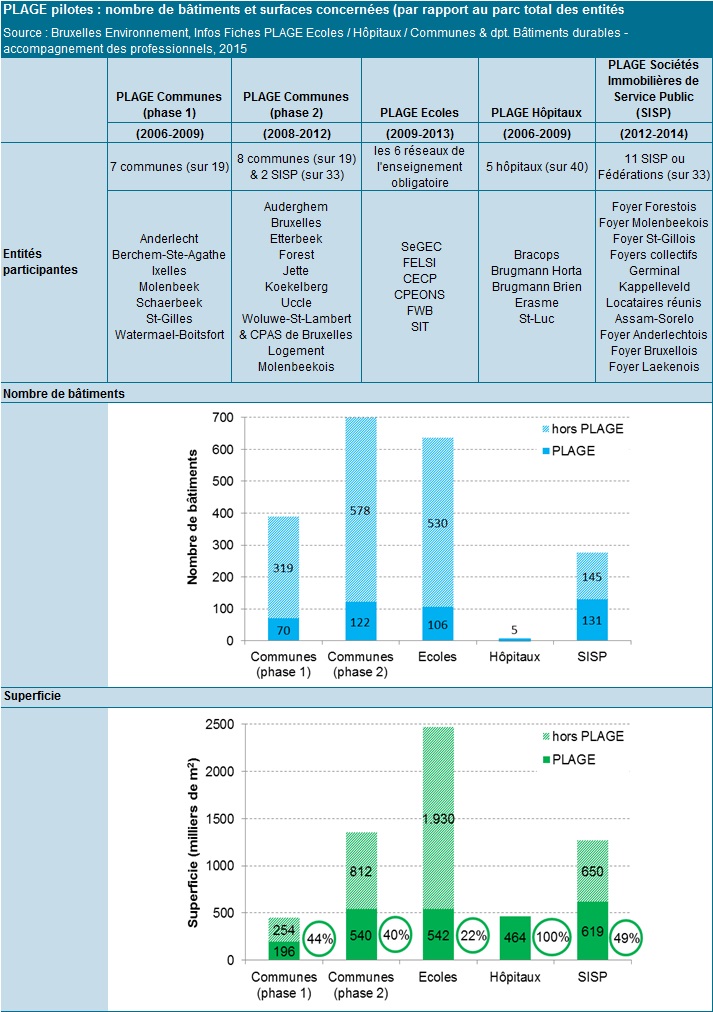

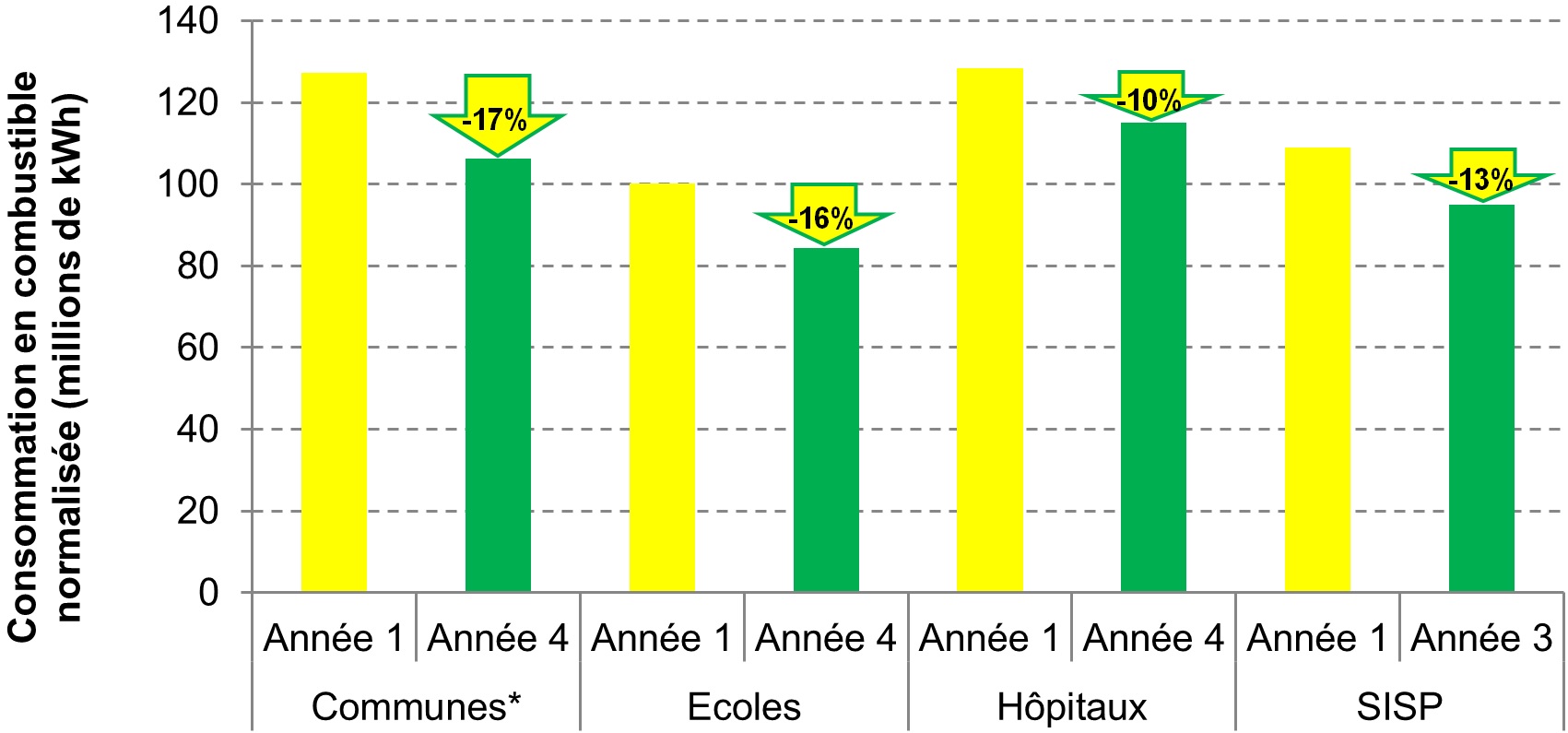

L'outil PLAGE : bilan

-

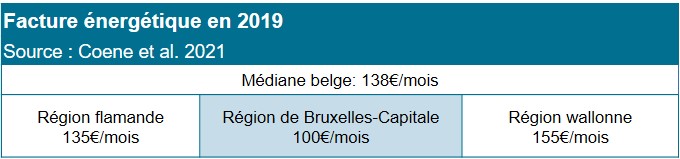

L’accès à l’énergie en Belgique et en Région bruxelloise

-

Poursuivre la lecture

Notre société utilise beaucoup d'énergie pour fonctionner : par exemple, pour chauffer ou refroidir les bâtiments, se déplacer, assurer les processus industriels, éclairer, faire fonctionner des appareils, … A l'heure actuelle, la principale source d'énergie correspond aux énergies fossiles. Or, celles-ci sont limitées et, lors de leur combustion, sont à l'origine de polluants dans l'air tels que les particules fines, les oxydes d'azote, et aussi le CO2 (principal gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). ), …

Par conséquent, réduire la consommation d'énergie ou utiliser des énergies renouvelables permet de contribuer aux efforts pour améliorer la qualité de l'air et limiter les changements climatiques.

Le bilan énergétique, une source d’informations précieuse

Chaque année, Bruxelles Environnement établit le bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capitale. Basé sur le principe d’un bilan comptable, celui-ci fournit toutes les données relatives à l’énergie pour l’ensemble du territoire régional : quantités d’énergie importées, exportées, produites, transformées et consommées par les différents secteurs d’activité sur le territoire régional en une année.

La série temporelle, qui remonte jusqu’à 1990, est révisée et complétée chaque année par un nouveau bilan annuel validé. La dernière année disponible est actuellement l’année « n-2 » par rapport à l’année « n » de publication du nouveau bilan.

A télécharger

Tableau reprenant les données

Consommation finale d’énergie en RBC

Indicateur - Actualisation : décembre 2023

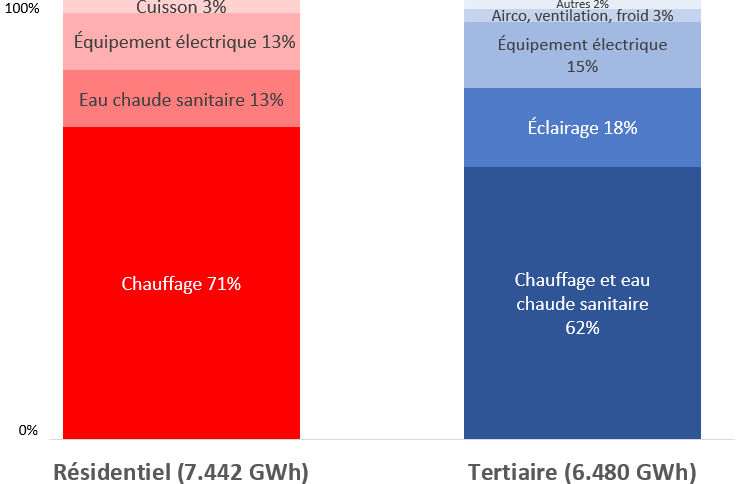

En 2021, la Région de Bruxelles-Capitale a consommé 18.405 GWh. La consommation finale totale, tous secteurs confondus, a diminué de 7,4 % en 2021 par rapport à celle de 1990 (-10,7 % avec normalisation climatique). Le vecteur énergétique le plus consommé dans la Région est actuellement le gaz naturel. Les principaux consommateurs d'énergie sont les secteurs résidentiel et tertiaire (respectivement 40 % et 35 % de la consommation finale en 2021). Suit ensuite le secteur des transports (20 %).

Les vecteurs énergétiques et les secteurs consommateurs

Au total en 2021, la Région de Bruxelles-Capitale a consommé 18.405 GWh (consommation finale énergétique et non-énergétique). Les principaux consommateurs d'énergie sont les secteurs résidentiel (les logements, 40 %) et tertiaire (35 %). Suit ensuite le secteur des transports (20 %, cette part étant estimée notamment sur base d'une régionalisation des ventes belges de carburant) et le secteur de l’industrie 3 %.

Répartition de la consommation finale énergétique dans les bâtiments en Région bruxelloise par secteur et type d’usage (2021, total = 18.405GWh)

Source : basé sur le Bilan énergétique régional 2021 (Version 2021.2.1)

L’énergie distribuée en Région de Bruxelles-Capitale permet de répondre à de nombreux besoins : chauffage des bâtiments, équipements électriques et électroniques, transports, production industrielle, etc. Cependant, cette consommation d’énergie est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). et de substances polluantes dans l'air, dont les impacts environnementaux sont décrits grâce à d'autres indicateurs (voir chapitres Air et Climat).

Évolution de la consommation énergétique finale entre 1990 et 2021

En 2021, la consommation finale totale a diminué de 7,4 % par rapport à celle de 1990. La tendance récente montre en effet une nette amélioration de la situation : si la consommation finale a augmenté jusqu’en 2004, elle diminue globalement depuis.

La consommation énergétique finale diminue depuis 2004 en Région bruxelloise

Source : Bruxelles Environnement - Bilan énergétique de la RBC 2021 (Version 2021.2.1)

Pour rappel, la normalisation climatique est destinée à extraire l'influence des caractéristiques climatiques de l'année concernée (degrés-jours 15/15), et donc à donner une idée de l'évolution de la consommation énergétique à climat constant.

Cette tendance est visible depuis 2010 sans normalisation climatique, et depuis 2004 lorsqu’on analyse l'évolution des consommations finales à climat normalisé.

La "normalisation climatique" permet de comparer la consommation énergétique de différentes années en éliminant l'influence des caractéristiques météorologiques de l’année (en utilisant pour référence le nombre moyen de degrés-jour sur la période 1990-2021). Ainsi, les années 2010, 2012, 2013 et 2016, qui étaient plus froides, se caractérisent par une consommation réelle supérieure à celle de 2011, 2014, 2015 et 2020 par exemple.

Bon à savoir

A climat normalisé, la consommation énergétique bruxelloise finale de 2021, tous secteurs confondus, est inférieure de 10,7 % à celle de 1990. Entre 2004 et 2021, la consommation finale totale a diminué de 23%.

Évolution de la consommation finale énergétique en Région bruxelloise par secteur en 2021

Source : basé sur le Bilan énergétique régional 2021 (Version 2021.2.1)

L’examen des résultats par secteur d’activité montre toutefois des évolutions différentes : augmentation pour le tertiaire (+1% en 2021 par rapport à 1990, sans normalisation climatique ), diminution marquée pour l’industrie (-39%), diminution nette pour le logement (-13%) et pour les transports (+6%).

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une réduction significative des consommations du transport routier et par une baisse des consommations dans le secteur tertiaire. Vous trouverez plus d'infos sur le sujet dans le focus spécifique. Cette diminution est partiellement résorbée en 2021, sans toutefois retrouver le niveau de consommation énergétique de 2019 et des années qui précèdent.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une réduction significative des consommations du transport routier et par une baisse des consommations dans le secteur tertiaire. Vous trouverez plus d'infos sur le sujet dans le focus spécifique. Cette diminution est partiellement résorbée en 2021, sans toutefois retrouver le niveau de consommation énergétique de 2019 et des années qui précèdent.

Le climat et les prix de l’énergie sont des facteurs explicatifs importants de l’évolution des consommations.

Les consommations du secteur résidentiel et du secteur tertiaire sont intimement liées aux variations climatiques, car elles reflètent fortement les besoins de chauffage.

L'évolution des consommations est également le résultat d'autres évolutions conjoncturelles, notamment celles liées aux prix de l’énergie. A climat normalisé, la réduction de la consommation d'énergie observée ces dernières années est ainsi expliquée entre autre par l'augmentation importante des prix depuis 2007.

Par ailleurs, l'évolution des consommations résulte également de tendances de fond, telles que :

- l'évolution de la population, de son niveau de vie et de ses habitudes de consommation,

- l'évolution du parc de logements (nombre de logements occupés, type de logement, type de chauffage, performance énergétique, etc.) ;

- l'évolution de l'activité économique (production, parc, etc.), et de l'emploi lié ;

- l'évolution de l'importance et de la qualité de l'équipement des ménages et des entreprises (parc de véhicules, équipements électriques et électroniques, etc.) ;

- l'effet de comportements de réduction de la consommation d'énergie, contraints (notamment via des règlementations) ou volontaires (suite à une sensibilisation des citoyens, des gestionnaires de bâtiments, etc.) ;

- les politiques énergétiques et de mobilité menées par les pouvoirs publics.

À télécharger

Projections de la consommation d’énergie à l’horizon 2040

Indicateur – Actualisation : janvier 2024

Les projections permettent d’estimer l’évolution future probable de la consommation d’énergie, d’après les mesures politiques mises en œuvre ou prévues. Selon les dernières projections disponibles, une réduction de la consommation d’énergie de 38% sera atteinte en 2030 (par rapport à 2005). Découvrez-en plus…

La consommation d’énergie à l’avenir

Le bilan énergétique permet de déterminer a postériori (« ex post ») les tendances historiques de la consommation d’énergie régionale et l’impact des politiques et mesures sur celle-ci. Il est également important de pouvoir évaluer a priori (« ex ante ») l’évolution de la situation à l’avenir et l’impact de politiques et mesures déjà en place ou envisagées pour le futur. Et ce, notamment dans le cadre de l’élaboration de plans comme le plan Air-Climat-Energie (à l’échelle régionale) ou le plan national Energie-Climat (à l’échelle nationale). On parle alors de projections de la consommation d’énergie, réalisées à l’aide de modèles.

Les modèles et scénarios utilisés

Différents modèles ont été développés pour les projections de la consommation d’énergie en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant compte des spécificités des secteurs d’activité : bâtiments résidentiels et tertiaires, transport routier, production d’énergie, industrie, …

Ces modèles sont de type déterministe et descriptif, c’est-à-dire que :

- les modèles donnent toujours les mêmes résultats pour des valeurs d’entrées (inputs) données,

- les consommations d’énergie sont basées sur l’évolution de paramètres physiques explicites (nombre de logements, distances parcourues par les véhicules, …) estimée au départ d’une situation connue.

La modélisation permet d’établir les tendances probables sur base de valeurs d’entrée fixées. Elle ne permet pas de tenir compte des variations interannuelles des conditions météorologiques comme les degrés-jours ou d’événements imprévisibles comme la crise sanitaire du Corona virus.

Le niveau de précision des modèles dépend notamment du poids du secteur d’activité considéré dans la consommation totale de la Région. La priorité est en effet donnée aux secteurs les plus énergivores qui sont modélisés de façon plus détaillée.

Des spécificités existent en fonction des secteurs d’activité, mais globalement les projections de consommation d’énergie sont calculées en combinant 2 types de paramètres :

- des paramètres d’activité : population, parc de bâtiments, niveau d’activité économique, demande en mobilité, parc de centrales de production d’électricité, …

- des paramètres d’efficacité, qui reflètent la consommation spécifique d’énergie par unité : performance énergétique des bâtiments, consommation moyenne par véhicule, taille moyenne des ménages, …

Les modèles sont construits de façon à relier, de façon explicite, la consommation d’énergie à ces paramètres d’activité et d’efficacité. Ceci permet de construire différents scénarios et d’évaluer la sensibilité des projections par rapport aux variations des valeurs d’entrées.

En termes de scénarios, on peut distinguer 2 grands types d’approche, en fonction de l’objectif poursuivi :

- les scénarios à situation inchangée ou « au fil de l’eau » (WEM = with existing measures), qui ne tiennent compte que des mesures déjà mise en œuvre ou décidées ;

- les scénarios volontaristes (WAM = with additional mesures), qui intègrent l’impact attendu de mesures supplémentaires par rapport au scénario WEM.

L’impact spécifique des plans peut être évalué sur base de l’écart entre les résultats des scénarios WEM et WAM.

Tendance à la baisse de la consommation finale d’énergie de la Région

La dernière mise à jour des projections (2023) a été basée sur les mesures prévues dans le Plan intégré Air Climat Energie de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bon à savoir

Les résultats de ces projections mettent en évidence une tendance à la baisse de la consommation finale totale d’énergie en Région bruxelloise, pour les scénarios WEM et WAM. Le scénario WAM permet ainsi une réduction de 38% en 2030 par rapport à 2005.

Cette évolution s’inscrit dans la tendance à la diminution de la consommation finale totale d’énergie (hors variations interannuelles, liées principalement au nombre de journées froides) observée depuis 2005.

Tendance à la réduction de la consommation finale d’énergie projetée

Source : Département Evaluation, Air, Energie et Climat, projections PACE 2023

Lire le texte de transcription

La consommation finale d'énergie s'élevaient à 23268 GWh en 2005. Une réduction de 38% est attendue d'ici 2030 selon le scénario WAM.

Vers une décarbonation progressive des sources d’énergie utilisées

La Région a la volonté de décarbonerRéduire les émissions de carbone liées à la mobilité la consommation d’énergie, cela implique notamment la diminution de la consommation des combustibles fossiles tant pour le transport routier que pour le chauffage des bâtiments.

La consommation de combustibles fossiles devrait diminuer de 63% entre 2025 et 2040, selon le scénario WAM. Cette diminution est liée :

- d’une part, à l’interdiction progressive, entre 2018 et 2035, de la circulation des véhicules thermiques dans la zone de basses émissions (LEZ) qui couvre l’intégralité du territoire régional,

- d’autre part, les plans régionaux dont plus récemment le PACE visent à l’interdiction de l’installation des appareils de chauffage fonctionnant au charbon, au mazout et au gaz naturel

Tendance à la baisse de l’utilisation de combustibles fossiles à l’horizon 2040

Source : Département Evaluation, Air, Energie et Climat, projections PACE 2023

Lire le texte de transcription

L'interdiction de l'installation des appareils au mazout et au gaz naturel entrera en vigueur en 2025, et la fin des véhicules thermiques légers en circulation est prévue pour 2035.

Selon le scénario WAM, la consommation de combustibles fossiles diminuera donc de 13335 GWh en 2021 à 3137 en 2040.

Selon les projections réalisées, la sortie progressive des combustibles fossiles devrait entraîner un transfert des consommations vers d’autres vecteurs énergétiques, notamment l’électricité. Le scénario « With existing measures » (WEM) prévoit ainsi une augmentation de la consommation d’électricité de 6% entre 2025 et 2040, tandis que le scénario « With Additional Measures » (WAM) montre une augmentation de 11% sur la même période.

Une augmentation de la consommation d’électricité de 11% entre 2025 et 2040 est prévue dans le scénario WAM

Source : Département Evaluation, Air, Energie et Climat, projections PACE 2023

Lire le texte de transcription

D'après le scénario WAM, la consommation d'électricité va passer de 4.860 GWh en 2025 à 5.378 GWh en 2040.

À télécharger

Fiches de l'Etat de l'Environnement

Intensité énergétique globale

Indicateur - Actualisation : décembre 2023

L’intensité énergétique correspond au rapport entre la quantité d'énergie consommée et une variable représentative. Au niveau national ou international, l'intensité énergétique d'un pays est souvent calculée par rapport à son PIB ou son nombre d'habitants. L'intensité énergétique totale de la Région bruxelloise est calculée par rapport à son nombre d’habitants. Celle-ci a augmenté entre 1990 et 2005 puis a progressivement diminué ces dernières années, passant de 20,6 MWh/habitant en 1990 à 23,7 en 2004, puis 15,1 en 2021.

L’intensité énergétique, c’est quoi ?

Bon à savoir

L'intensité énergétique (d’un secteur d’activité) correspond au rapport entre la quantité d'énergie consommée et une variable représentative du niveau d'activité (de ce secteur).

Par conséquent, une intensité énergétique plus élevée correspond :

- soit à une consommation plus importante d'énergie pour un niveau égal de la variable d’activité considérée,

- soit une réduction de la variable représentative utilisée (diminution de la valeur du dénominateur dans le rapport calculé, à consommation d'énergie -ou numérateur- constante),

- soit à une combinaison des deux.

Au niveau national ou international, l'intensité énergétique d'un pays est souvent calculée par rapport à son PIB ou son nombre d'habitants. Ces indicateurs sont utilisés notamment pour les comparaisons interrégionales ou internationales.

Une intensité énergétique globale à la baisse

Evolution de la consommation énergétique totale en Région bruxelloise (avec et sans normalisation climatique), de la population bruxelloise et de l'intensité énergétique régionale

Source : Bruxelles Environnement (Bilan énergétique régional 2021, Version 2021.2.1) et IBSA d'après les données DGSIE (population au 1/1 de l'année).

La "normalisation climatique" de la consommation énergétique a pour objectif d'extraire l'influence du climat (degrés-jours 15/15) sur les consommations, en estimant les consommations à climat constant (par rapport au climat moyen sur la période 1990-2021 ici).

Bon à savoir

A Bruxelles, la consommation totale d'énergie diminue globalement depuis 2004 (2010 sans normalisation climatique) alors que la population bruxelloise augmente progressivement depuis 1997 (Pour plus d’information, voir l’indicateur sur la consommation énergétique bruxelloise).

Ces évolutions combinées entraînent une amélioration de l’intensité énergétique totale par habitant à climat réel : 15,1 MWh/habitant en 2021 contre 23,7 en 2004 et 20,6 en 1990 (sans normalisation climatique).

Notons toutefois que cet indicateur est à analyser avec précaution car il est inévitablement fortement influencé par les caractéristiques socio-économiques de l’entité faisant l’objet d’un tel calcul.

Ainsi, la Région de Bruxelles-Capitale correspond à une ville-région caractérisée entre autres par :

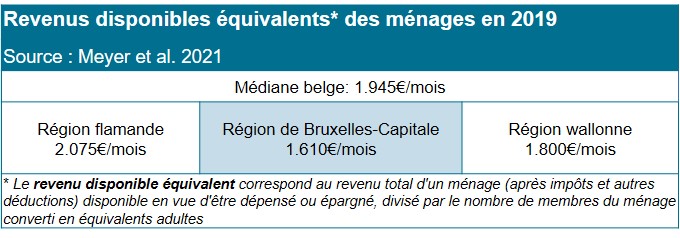

- Un revenu moyen le plus faible parmi les 3 Régions belges, et une répartition plus inégale des revenus (revenu médian également inférieur) (d'après les données fiscales de Statbel, relayées par l'IBSA). Un tiers de la population bruxelloise vit ainsi avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté (seuil établi à 60% du revenu disponible équivalent médian de la Belgique, d’après les données de l’enquête européenne « Statistics on Income and Living Conditions » EU-SILC) ;

- Un parc de logements caractérisé par une proportion importante de locataires (61% d'après le Census 2011 (.pdf)), ce qui influence les potentialités d’amélioration énergétique du bâti existant ;

- Un nombre important de navetteurs (~403.000.000 d'après les estimations de l'enquête sur les forces du travail 2021 de Statbel), ce qui implique qu'une part des consommations d'énergie pour le transport ou pour les activités économiques est liée à l'activité de personnes habitant en dehors de la Région ;

- Une activité tertiaire dominante, et un tissu industriel limité (d'après les données de l'ICN).

Ainsi, une baisse de l'intensité énergétique totale (par habitant) ne signifie pas de facto que chaque individu de la RBC consomme de moins en moins d’énergie. D’autres facteurs peuvent expliquer cette diminution, tels que :

- l’évolution du parc de bureaux (meilleure isolation, moindre consommation) ;

- l’évolution de l’activité industrielle (déclin de certains types d’activités très énergivores, mutation vers d’autres) ;

- des modifications au niveau des transports (notamment les distances parcourues, le report vers des modes de transport moins énergivores).

En outre, indépendamment de toute évolution du tissu socio-économique ou de la performance énergétique des bâtiments, des transports, etc. une augmentation de la population peut mener à une amélioration de l'intensité énergétique au détriment de la qualité de vie.

Une analyse complémentaire, plus détaillée, des facteurs explicatifs est à privilégier avant de tirer toute conclusion.

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableaux reprenant les données

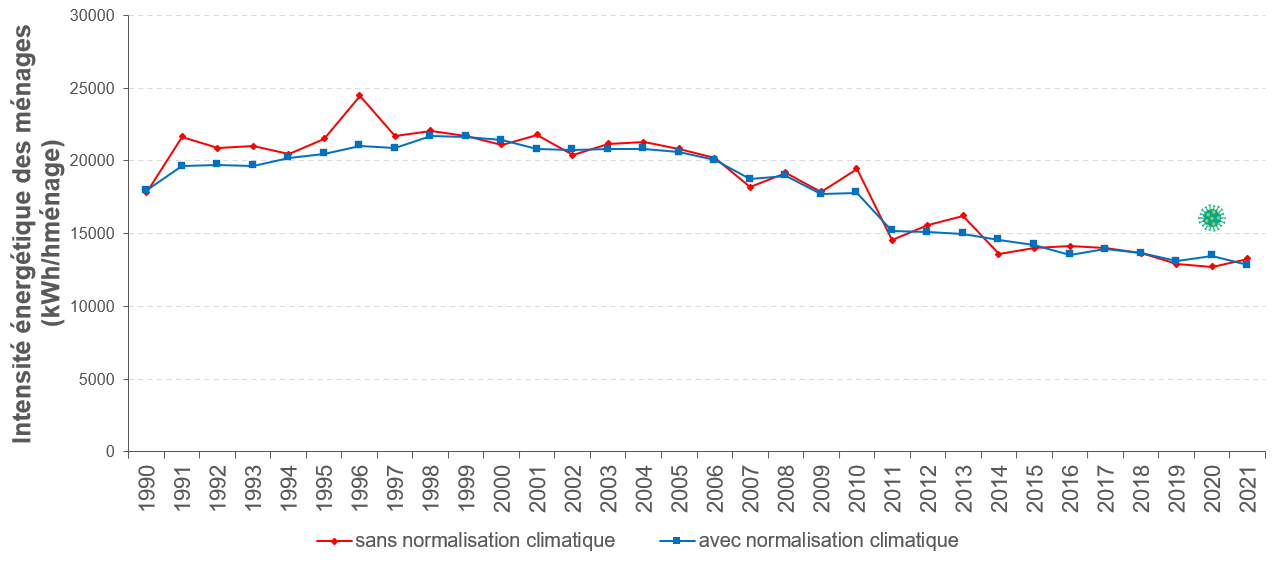

Intensité énergétique des ménages

Actualisation : décembre 2023

En 2021 en Région de Bruxelles-Capitale, un ménage a consommé en moyenne 13.271 kWh, tous usages et tous vecteurs énergétiques confondus.

L’intensité énergétique du secteur résidentiel (à climat constant) a atteint un maximum en 1998. On observe ensuite une réduction de 41% entre 1998 et 2021, essentiellement attribuée à une diminution des besoins de chauffage. Une hausse importante des consommations électriques par ménage est par contre observée jusqu’en 2005, suivie d'une tendance à la baisse (irrégulière) jusqu’en 2017. Une nouvelle hausse a ensuite été observée en 2018 et 2019, suivie d’une nouvelle baisse.

L’intensité énergétique des ménages, c’est quoi?

L'intensité énergétique d’un secteur d’activité correspond au rapport entre la quantité d'énergie consommée et une variable représentative du niveau d'activité de ce secteur. Par conséquent, une intensité énergétique plus élevée correspond :

- soit à une consommation plus importante d'énergie pour un niveau égal de la variable d’activité considérée,

- soit une réduction de la variable représentative utilisée (diminution de la valeur du dénominateur dans le rapport calculé, à consommation d'énergie -ou numérateur- constante),

- soit à une combinaison des deux.

Au niveau des ménages, l'unité de consommation est le ménage lui-même. L'intensité énergétique sera donc déterminée par rapport à ceux-ci. Celle-ci peut être estimée à partir des consommations finales totales d'énergie des ménages (c'est-à-dire du logement, transports non compris) estimées dans le cadre des bilans énergétiques régionaux, avec ou sans normalisation climatique. Pour rappel, la normalisation climatique est destinée à extraire l'influence de la rigueur climatique de l'année concernée, et donc à donner une idée de l'évolution de la consommation énergétique à climat constant (dans le cas présent, le climat moyen sur la période 1990-2021).

L’intensité énergétique des ménages diminue

Evolution de l'intensité énergétique des ménages (secteur résidentiel) en Région bruxelloise, avec et sans normalisation climatique de la consommation énergétique

Source : Bilans énergétiques régionaux (Version 2021.2.1) et IBSA d'après les données SPF Economie - Direction générale Statistique et Information économique, calculs de Bruxelles Environnement, 2023.

Remarque : La "normalisation climatique" de la consommation énergétique a pour objectif d'extraire l'influence du climat (degrés-jours 15/15) des consommations, en estimant les consommations à climat constant (par rapport au climat de 1990-2021 ici).

En 2021, la consommation énergétique par ménage en Région de Bruxelles-Capitale était en moyenne de 13.271 kWh. Le nombre de ménages augmente chaque année.

La consommation, et donc l'intensité énergétique des ménages, est clairement influencée par les caractéristiques météorologiques de l'année concernée (cfr. les écarts par rapport à la courbe à climat constant, ou avec normalisation climatique, sur le graphique).

Bon à savoir

L'intensité énergétique par ménage, avec normalisation climatique, a atteint son maximum en 1998, et montre une tendance à la baisse depuis, plus marquée à partir de 2006. Une réduction de 41% de l'intensité est ainsi observée entre 1998 et 2021.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle est marquée par une légère ré-augmentation de l‘intensité énergétique des ménages, puis une légère baisse en 2021 pour atteindre des valeurs similaires à 2019. Vous trouverez plus d'infos sur l’impact de la crise sanitaire sur l’environnement dans le focus spécifique.

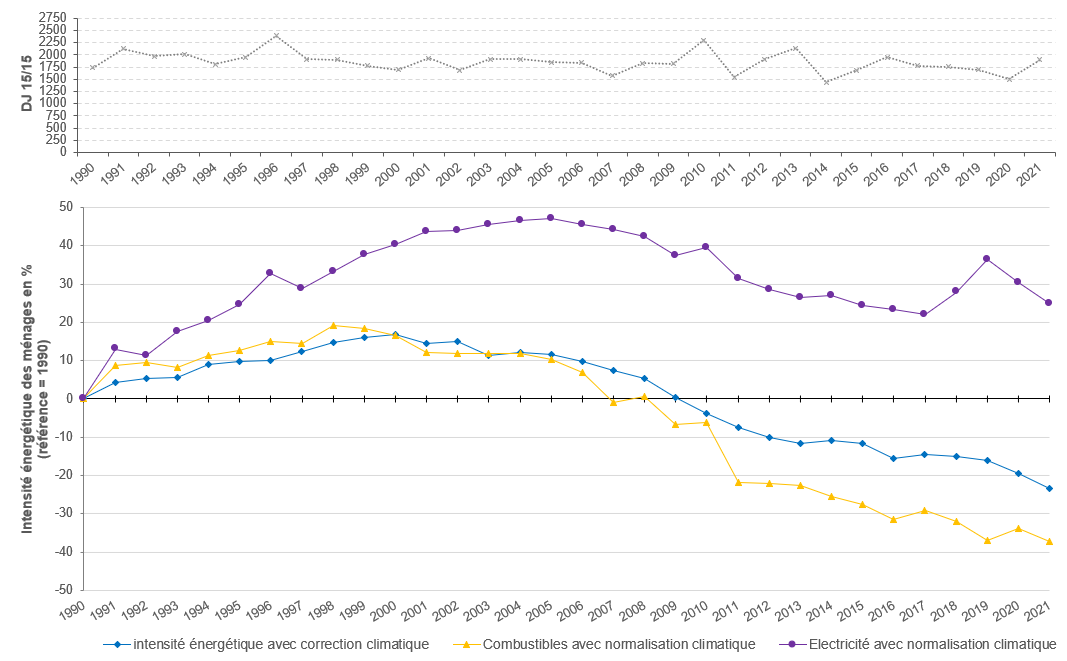

Une diminution sensible des besoins en combustibles pour le chauffage

Evolution de l'intensité énergétique des ménages (référence=1990) en Région bruxelloise, en fonction du vecteur énergétique

Source : Bilans énergétiques régionaux (Version 2021.2.1) et IBSA d'après les données SPF Economie - Direction générale Statistique et Information économique, calculs de Bruxelles Environnement, 2023.

L'analyse de l'évolution de l'intensité par vecteur énergétique permet de préciser cette tendance globale: la diminution de l'intensité totale est attribuable à une diminution sensible des besoins en combustibles pour le chauffage par ménage. Une hausse importante des consommations électriques est par contre observée jusqu'en 2005, suivie d'une baisse moins prononcée que celle des combustibles, avec une variabilité interannuelle plus importante jusqu’en 2017. En revanche, en 2018 et 2019, une tendance à la hausse des consommations électriques (avec normalisation climatique) a été observée, suivie d’une re-diminution.

Pourquoi la consommation énergétique des ménages varie ?

La consommation énergétique des ménages est influencée par différents facteurs :

- l'augmentation du prix de l'énergie, probablement à l'origine de comportements de réduction de la consommation au vu des caractéristiques socio-économiques de la population bruxelloise (revenu moyen le plus faible parmi les 3 Régions belges, et selon une répartition plus inégale, le revenu médian étant également inférieur) (d'après les données fiscales de Statbel, relayées par l'IBSA) ;

- l'amélioration énergétique du parc des bâtiments (avec, entre autres, une isolation des bâtiments ou des nouvelles constructions de meilleure qualité de ce point de vue). Notons toutefois que le parc de logements bruxellois est caractérisé par une proportion importante de locataires (62% d'après l’enquête EU-SILC 2021), ce qui influence les possibilités d’amélioration énergétique du bâti existant ;

- l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements (électro-ménagers moins énergivores) ;

- l'évolution des caractéristiques socio-économiques de la population bruxelloise (taux de croissance, composition des ménages, niveau de vie, etc .);

- l'effet de comportements de réduction de la consommation d'énergie, contraints (par exemple via des règlementations) ou volontaires (rationalisation de la quantité et de la durée d’utilisation des équipements électriques suite à une sensibilisation de la population aux questions environnementales et d'économie des ressources) : limitation de la température de chauffage des bâtiments, etc.

- les politiques énergétiques et de mobilité menées par les pouvoirs publics.

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableau reprenant les données

- Evolution de l'intensité énergétique du logement (totale et par vecteur) (.xls)

- Données brutes du bilan énergétique (tables annuelles de 1990 à 2021) (.xls)

Fiche de l'Etat de l'Environnement

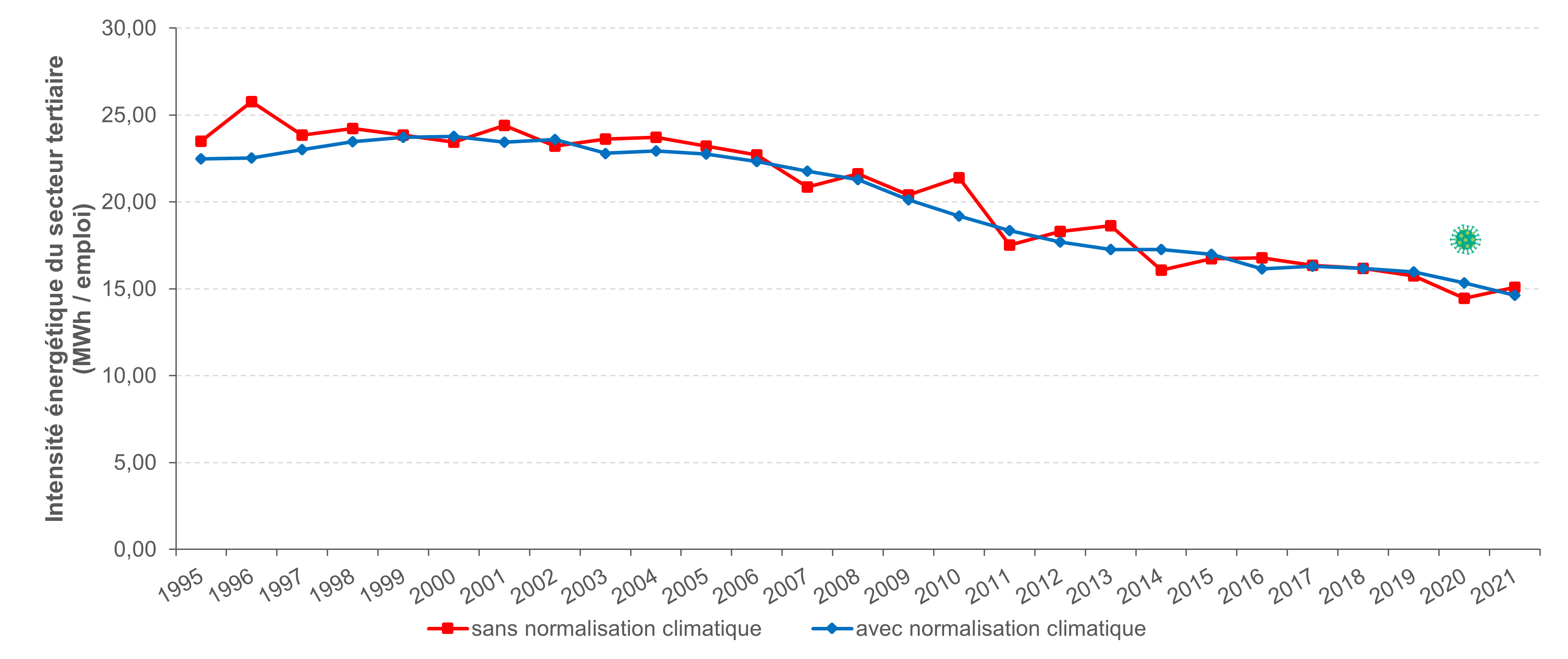

Intensité énergétique du secteur tertiaire

Actualisation : décembre 2023

En 2021, l’intensité énergétique du secteur tertiaire en Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire la consommation énergétique par emploi du secteur, s’élevait en moyenne à 9.210 kWh/emploi.

Elle présente une tendance à la baisse dans le temps depuis le début des années 2000. Une diminution sensible des besoins de chauffage (ou de la consommation de combustibles) par emploi est ainsi observée depuis 1998, compensée par une hausse importante des consommations d’électricité par emploi jusqu'en 2006, suivie d’une baisse continue.

L’intensité énergétique du secteur tertiaire, c’est quoi?

L'intensité énergétique d’un secteur d’activité correspond au rapport entre la quantité d'énergie consommée par ce secteur et une variable représentative de son niveau d'activité. Par conséquent, une intensité énergétique plus élevée correspond :

- soit à une consommation plus importante d'énergie pour un niveau égal de la variable d’activité considérée,

- soit une réduction de la variable représentative utilisée (diminution de la valeur du dénominateur dans le rapport calculé, à consommation d'énergie -ou numérateur- constante),

- soit à une combinaison des deux.

En termes d'activités économiques, deux approches peuvent être envisagées pour estimer l'intensité énergétique : en fonction du nombre de travailleurs ou selon la production (valeur ajoutée). Le secteur tertiaire, qui produit des services, correspond à un important pourvoyeur d'emplois en Région bruxelloise. L'intensité énergétique de ce secteur sera par conséquent calculée sur cette base.

L’intensité énergétique du secteur tertiaire diminue

Evolution de l'intensité énergétique du tertiaire (par emploi) en Région bruxelloise, avec et sans normalisation climatique de la consommation énergétique

Source : Bilan énergétique régional 2021 (version 2021.2.1) et Banque nationale de Belgique, d'après ICN, calculs de Bruxelles Environnement, 2023

La "normalisation climatique" de la consommation énergétique a pour objectif d'extraire l'influence du climat (degrés-jours 15/15) sur les consommations en estimant les consommations à climat constant (par rapport au climat moyen de 1995-2021 ici).

En 2021, la consommation énergétique du secteur tertiaire en Région de Bruxelles-Capitale était en moyenne de 9.210 kWh/emploi.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une baisse des consommations dans le secteur tertiaire, puis une légère ré-augmentation en 2021. Vous trouverez plus d'infos sur l’impact de la crise sanitaire sur l’environnement dans le focus spécifique.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une baisse des consommations dans le secteur tertiaire, puis une légère ré-augmentation en 2021. Vous trouverez plus d'infos sur l’impact de la crise sanitaire sur l’environnement dans le focus spécifique.

Bon à savoir

En termes d'évolution dans le temps, l'intensité énergétique du secteur tertiaire (par emploi) présente une tendance à la baisse depuis le début des années 2000 (-34% entre 2002 et 2021, avec normalisation climatique).

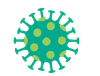

Intensité énergétique du secteur tertiaire, par vecteur énergétique

Evolution de l'intensité énergétique du tertiaire (par emploi dans le secteur des services – référence = 1995) en Région bruxelloise, en fonction du vecteur énergétique

Source : Bilan énergétique régional 2021 (Version 2021.2.1) et Banque nationale de Belgique, d'après ICN, calculs de Bruxelles Environnement, 2023

L'analyse de l'évolution de l'intensité tertiaire (par emploi) par vecteur énergétique permet de préciser cette tendance globale : une diminution sensible de la consommation en combustibles (assimilée aux besoins de chauffage) est observée depuis 1998. Une hausse importante de la consommation électrique par emploi est par contre observée jusqu'en 2006, suivie d'une régression.

Facteurs explicatifs

Cette évolution peut être expliquée par plusieurs facteurs :

- l'évolution de l'activité tertiaire à Bruxelles (type, nombre d'emplois, etc .) ;

- l’évolution du parc des bâtiments (type et nombre de bâtiments, performance énergétique, niveau de confort, etc.) ;

- l'évolution de l'importance et de la qualité de l'équipement des entreprises (nombre d’équipements électriques et électroniques, durées d’utilisation, performance énergétique, etc.) ;

- l'effet de comportements de réduction de la consommation d'énergie, contraints (par exemple par le prix croissant des énergies ou via des règlementations) ou volontaires (suite à une sensibilisation des gestionnaires aux questions environnementales et d'économie des ressources ou à une moindre fréquentation des bureaux comme en 2020) : amélioration du réglage des installations, limitation de la température de chauffage des bâtiments, etc.

À télécharger

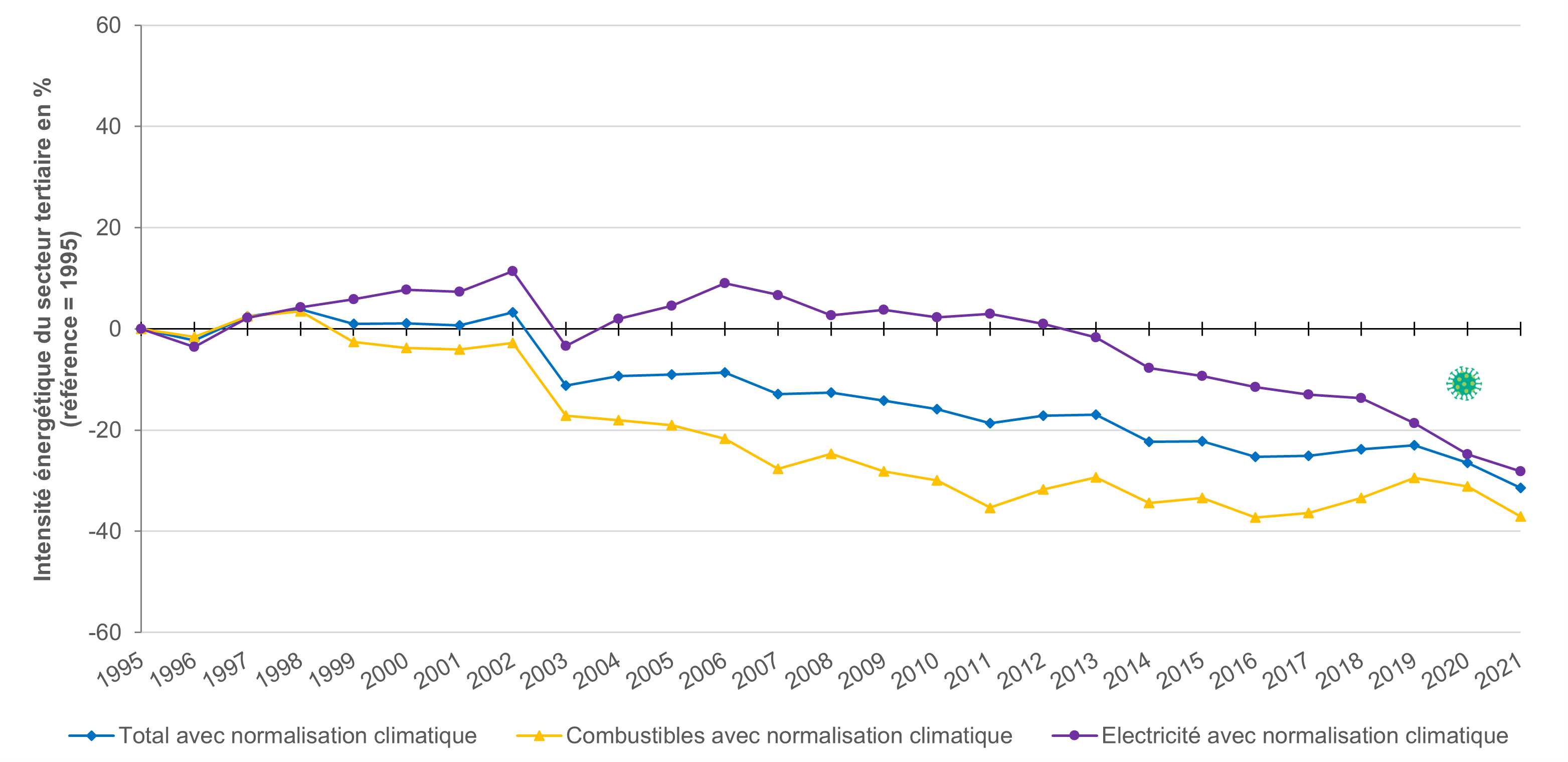

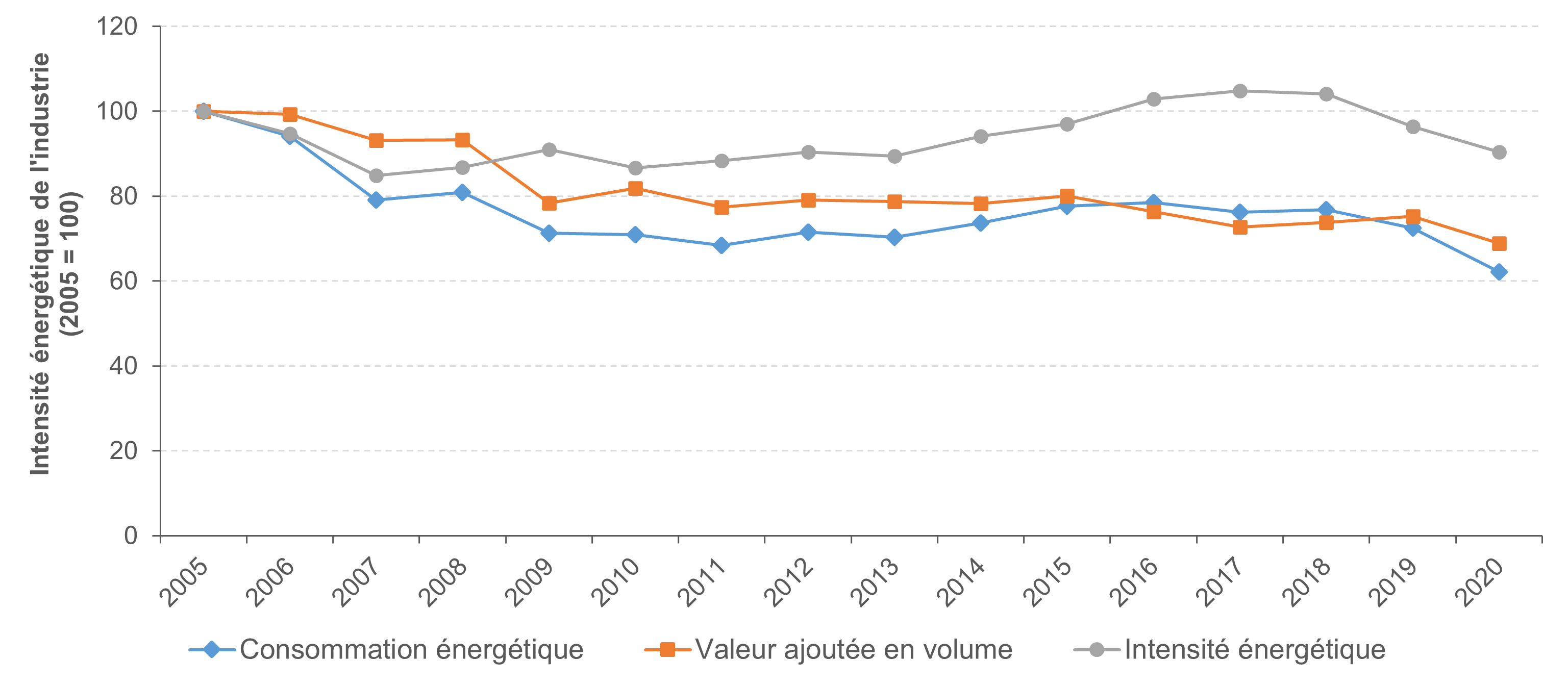

Intensité énergétique de l'industrie

Actualisation : décembre 2023

En 2020, la consommation énergétique du secteur industriel en Région de Bruxelles-Capitale était en moyenne de 175.629kWh par million d'euros de valeur ajoutée en volume. L'intensité énergétique de l'industrie ainsi calculée a été en légère augmentation jusque 2017, et semble depuis en diminution.

L’intensité énergétique de l’industrie, c’est quoi?

L'intensité énergétique d’un secteur correspond au rapport entre la quantité d'énergie consommée et une variable représentative du niveau d'activité de ce secteur. Par conséquent, une intensité énergétique plus élevée correspond :

- soit à une consommation plus importante d'énergie pour un niveau égal de la variable d’activité considérée,

- soit une réduction de la variable représentative utilisée (diminution de la valeur du dénominateur dans le rapport calculé, à consommation d'énergie -ou numérateur- constante),

- soit à une combinaison des deux.

En termes d'activités économiques, deux approches peuvent être envisagées pour estimer l'intensité énergétique : l’intensité peut être calculée en fonction du nombre de travailleurs ou en fonction de la production (valeur ajoutée). L'industrie étant caractérisée par une importante mécanisation du travail, la seconde approche sera privilégiée ici. L'intensité énergétique du secteur industriel est ainsi calculée à partir des données de valeur ajoutée en volume, plus représentatives des quantités produites que la valeur ajoutée à prix courant influencée par l'inflation.

Evolution de l’intensité énergétique de l’industrie

Evolution de l'intensité énergétique de l'industrie (par million d'euros chainés de valeur ajoutée en volume) en Région bruxelloise

Source : Bilan énergétique régional (version 2021.2.1) et IBSA, calculs de Bruxelles Environnement, 2023

En 2020, la consommation énergétique du secteur industriel en Région de Bruxelles-Capitale était en moyenne de 175.629 kWh par million d'euros de valeur ajoutée en volume.

En termes d'évolution dans le temps, l'intensité énergétique de l'industrie ainsi calculée a augmenté entre 2010 et 2017 (de 21%) et diminué en 2020 (de 13% par rapport à 2018).

Facteurs explicatifs

Cette évolution peut être expliquée par différents facteurs, notamment l'évolution du tissu industriel (type d’activité) ou de l’ampleur de l'activité industrielle bruxelloise. L'évolution de l'intensité énergétique dépend en effet de l'évolution relative

- une diminution de la consommation énergétique (par exemple observée depuis 2016) peut être liée à une évolution du tissu industriel vers des activités moins énergivores, et/ou à une rationalisation des consommations d’énergie (meilleure efficacité énergétique des équipements et des procédés industriels, attention accrue à la maîtrise des consommations dans un contexte de prix énergétiques en hausse, etc.). A l’inverse pour une augmentation de la consommation, par exemple observée entre 2011 et 2016 ;

- une réduction de l'activité de certains sous-secteurs représentatifs de l'activité industrielle en RBC est observée, via la valeur ajoutée en volume, entre 2015 et 2017 (le hiatus entre 2008 et 2009 provient d’un saut méthodologique dans le calcul de la valeur ajoutée). Celle-ci est également à l'origine d'une partie de la réduction de la consommation énergétique.

Evolution de la consommation énergétique, de la valeur ajoutée en volume et de l'intensité énergétique (qui en découle) de l'industrie (2005 = 100) en Région bruxelloise

Source : Bilan énergétique régional (Version 2021.2.1) et IBSA, calculs de Bruxelles Environnement, 2023

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableau reprenant les données

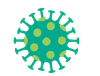

Consommation d’énergie liée au transport

Actualisation : décembre 2023

La consommation énergétique des transports (publics et privés) en Région de Bruxelles-Capitale représente en 2021 plus d’un cinquième de la consommation finale bruxelloise d’énergie (20%). Elle est principalement imputable au transport routier (91% du total de la consommation des transports en 2021).

Evolution de la consommation énergétique liée au transport

La consommation d'énergie calculée pour le transport (déplacements des personnes et des marchandises ; publics et privés ; routier, ferroviaire, fluvial et par conduites) en Région de Bruxelles-Capitale a connu une évolution relativement stable entre 1990 et 2019. Elle représente aujourd’hui plus d’un cinquième de la consommation finale d’énergie de la Région (3663 GWh, soit 20% du total, proportion qui est stable depuis 2014).

Cette consommation est principalement imputable au transport routier privé et, dans une moindre mesure, public. En 2021, le transport routier atteint 3332 GWh, ce qui représente 91% de la consommation totale du transport.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une réduction significative des consommations du transport routier. Vous trouverez plus d'infos sur le sujet dans le focus spécifique.

A noter que l'année 2020 représente une année particulière vu les confinements en lien avec la pandémie COVID. Elle a été marquée par une réduction significative des consommations du transport routier. Vous trouverez plus d'infos sur le sujet dans le focus spécifique.

Evolution de la consommation énergétique calculée pour les transports, entre 1990 et 2021, pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Source : Bilan énergétique de la RBC 2021 (Version 2021.2.1)

(PCI : calculé en tenant compte du pouvoir calorifique inférieur de chaque type de combustible envisagé, c'est-à-dire la quantité d'énergie thermique qui est libérée par la combustion du combustible, par unité de masse)

Différents facteurs déterminent la demande de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Les facteurs qui influencent la demande de mobilité des personnes sont :

- les caractéristiques démographiques de la population (nombre d'habitants/de ménages, composition de la population en termes d'âge, composition des ménages, etc.) ;

- les caractéristiques socio-économiques de la population (pouvoir d'achat des ménages ; importance des déplacements domicile-travail ou domicile-école par exemple) ;

- l’aménagement du territoire (mixité des fonctions) ;

- les flux de navetteurs et l’organisation du travail (pratique croissante du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise.).

Et, pour la demande de transport de marchandises :

- l'activité économique (composition du tissu économique et importance de l'activité notamment);

- la mondialisation de l'économie et la globalisation des marchés ;

- l'évolution des prix des carburants et de la main-d'œuvre ;

- l’évolution des modes de production et de consommation.

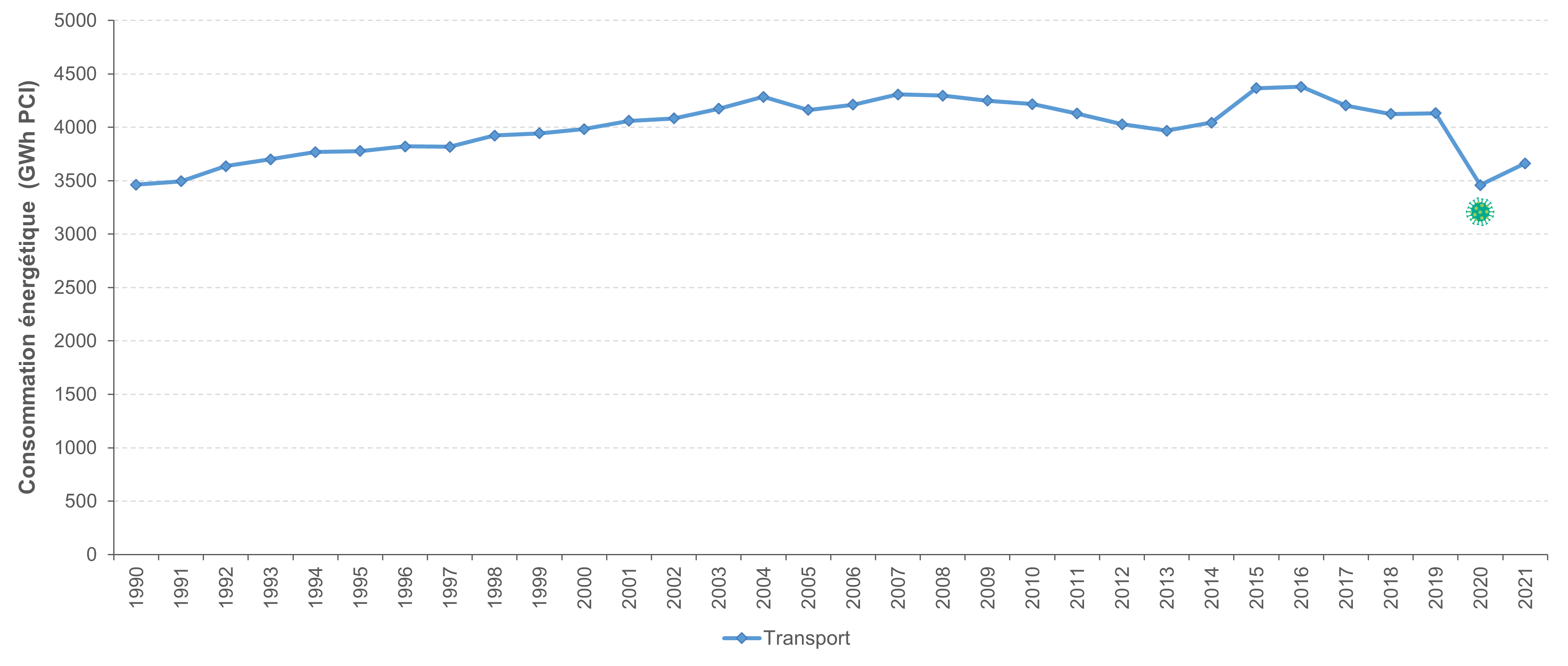

Des distances routières parcourues relativement stables et des prix des carburants qui augmentent

Dans ce cadre, remarquons que les distances routières parcourues par les véhicules à moteur en Région bruxelloise ont été stables entre 2002 et 2015 (le saut entre 2012 et 2013 étant lié à un hiatus méthodologique et non à une modification des tendances), alors que la population continue à croître ainsi que l’emploi. Elles ont légèrement augmenté ensuite, avant de fortement baisser en 2020 étant donné les confinements.

Distances routières parcourues par les véhicules à moteur en Région bruxelloise

Source : Statbel (1990-2012 d'après le SPF Mobilité et Transports, 2013 et suivantes d’après Bruxelles Mobilité)

Les prix des carburants ont pour leur part fluctué : forte augmentation entre 2000 et 2012, diminution jusqu’en 2016, et nouvelle augmentation depuis 2017, puis diminution en 2020 et ré-augmentation en 2021. On notera également que, depuis 2018 et pour la première fois depuis 1990, le prix du diesel est similaire ou plus élevé que celui de l’essence.

L'évolution du prix des carburants pourrait être un des facteurs explicatifs de l'évolution de la consommation énergétique liée aux transports.

Evolution du prix courant du carburant à la pompe

Source : Statbel (d'après la Direction générale de l’Energie - SPF Economie)

D'autres facteurs interviennent également, comme la saturation du réseau routier bruxellois et le réaménagement des voiries (réduction du nombre de voies, pistes cyclables, zones 30, dispositifs ralentisseurs, etc.), l'amélioration des performances du parc automobile, une rationalisation des déplacements, et le transfert progressif du transport routier vers d'autres modes de transport moins énergivores. On constate en effet une hausse de fréquentation des transports en commun, de l’usage du vélo, du recours au transport par bateau pour les marchandises (voir les données sur la mobilité dans le chapitre Contexte).

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableaux reprenant les données

Energie produite à partir de sources renouvelables en Région bruxelloise

Indicateur - Actualisation : novembre 2023

Le potentiel de production d'énergie renouvelableL’énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz. (DIRECTIVE 2009/28/CE) sur le territoire régional est relativement réduit.

En 2021, la consommation totale d'énergie d’origine renouvelable en Région de Bruxelles-Capitale (sous forme d’électricité et de chaleur, et via le transport) s’élève à 807,1 GWh.

La plus grande part de l'électricité et de la chaleur consommée est issue de l'exploitation de la biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. et du solaire.

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable comme objectif

Les énergies produites à partir de sources renouvelables correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités ou fossiles. Elles proviennent par exemple, du rayonnement solaire (exploité pour sa chaleur ou pour la production d’électricité), de l’énergie cinétique du vent, de la chaleur présente dans l’air, les sols ou l’eau, de la biomasse.

Les sources d’énergie renouvelable (ou SER) offrent, de façon générale, nombre d’avantages et d’opportunités telles que la réduction de la dépendance énergétique, en particulier aux combustibles fossiles et la limitation de l'impact de leur consommation sur l’environnement, l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement, la création d’emplois locaux, ou encore la stimulation de la recherche et de l’innovation.

L’augmentation de la production d’énergie issue de sources renouvelables est en outre un objectif notamment du Paquet Energie-Climat de l’Union européenne, et des politiques régionales (reprises plus bas). L’Union européenne s’était engagée à couvrir 20% de sa consommation finale brute d’énergie avec de l'énergie renouvelable en 2020. Cet effort européen sera porté à au moins 42,5% à l’horizon 2030 (paquet “Fit For 55”) ).

L’objectif de 2020 a été réparti entre les Etats membres, et la Belgique s’est vu attribuer l’objectif de couvrir 13% de sa consommation énergétique à partir de SER. Cet effort a été partagé entre l’Etat Fédéral et les Régions du pays dans le cadre d'un accord signé le 4 décembre 2015. La Région de Bruxelles-Capitale s’est engagée à ce que la consommation finale brute régionale des renouvelables s’élève d’ici 2020 à 0,073 Mtep, soit 849 GWh. Il faut noter que l’objectif bruxellois est désormais formulé en valeur absolue et non plus en valeur relative (pourcentage).

Un nouvel accord en lien avec la directive européenne 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et précisant les objectifs des années 2021 à 2030 est actuellement en cours d’assentiment. La Région bruxelloise s’y engage à produire au moins 879 GWh d'énergie à partir de sources renouvelables. Si les contributions des différentes entités ne suffisent pas à atteindre la part de référence de 13%, le déficit à combler est réparti entre les entités selon une clé de répartition. Ce fut le cas en 2021, l’objectif “final” de la Région Bruxelles-Capital a donc été porté à 941 GWh.

Potentiel de développement des énergies renouvelables dans la Région bruxelloise

En raison de son contexte dense et fortement urbanisé, la RBC doit faire face à de nombreuses contraintes ou spécificités dont, notamment :

- l’absence de potentiel en matière de grandes installations hydroélectriques ou de grands champs photovoltaïques,

- le potentiel très limité de grand éolien sur son territoire,

- les conditions règlementaires d’implantation de projets de valorisation énergétiqueUtilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres combustibles, ou par tout autre procédé, mais avec récupération de la chaleur. La valorisation énergétique consiste à utiliser le pouvoir calorifique du déchet en le brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle peut être réalisée en usine d'incinération ou cimenterie. de la biomasse et les problèmes de qualité de l’air qui y sont liés,

- la forte proportion de propriétaires-bailleurs et de copropriétés,

- la présence d’un réseau de distribution de gaz étendu.

Si ces contraintes sont réelles et significatives, il convient aussi de noter que la Région dispose d’un atout majeur : son réseau électrique dense et très maillé. Celui-ci est propice à faciliter l’injection des productions non autoconsommées des installations décentralisées, maximisant de ce fait l’exploitation de ces productions par limitation des pertes. Dans ce cadre, l’énergie solaire - et plus particulièrement le photovoltaïque - présente un potentiel évident. Par ailleurs, d’autres opportunités existent telles que la présence d’un sous-sol favorable à la géothermie verticale de faible profondeur.

Evolutions de la politique régionale en matière de renouvelables

Depuis 2005, la RBC soutient les énergies renouvelables de diverses manières, notamment via le système des certificats verts, le crédit éco-réno (anciennement connu sous le nom de prêt vert bruxellois), les primes énergie, par la mise à disposition d’un réseau d’experts (le service du facilitateur « bâtiment durable » et Homegrade), et par le programme Renoclick (anciennement SolarClick/NRClick) pour les autorités publiques.

Depuis l’adoption par le Gouvernement Régional du premier Plan régional Air-Climat-Energie (PACE) en juin 2016 et dans le cadre de sa mise à jour d’avril 2023, le développement des énergies renouvelables constitue un axe-clé de cette politique intégrée.

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté sa stratégie en matière de sources renouvelables d’énergie. Au cœur du dispositif figure la poursuite de l’exploitation du potentiel solaire et plus particulièrement photovoltaïque. Une série d’initiatives ont été développées de manière à stimuler les pouvoirs publics, les PME et les citoyens à investir directement ou indirectement dans de tels projets. Le PACE prévoit également d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables pour la production de chaleur et de froid, notamment via le déploiement des pompes à chaleur.

Les efforts à entreprendre au cours de la période 2021-2030 ont également été planifiés dans la contribution bruxelloise au plan national énergie-climat 2030 : ce plan ambitionne la production locale de 470 GWh d’énergie à partir de sources renouvelables et la mise en place d’une stratégie d’investissement en dehors du territoire de la RBC permettant la production de 780 GWh. Le plan belge a été déposé fin 2019 à la Commission européenne comme le prévoit la règlementation.

La production d'énergie à partir de sources renouvelables en Région bruxelloise

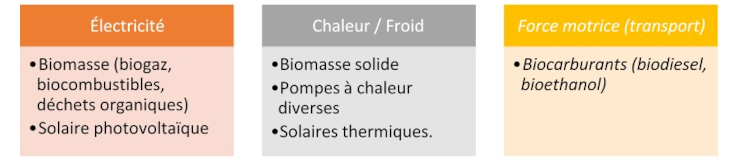

La législation européenne (Directive 2009/28/CE, art. 5) répartit les énergies issues de sources renouvelables selon 3 catégories d’utilisation : la production d’électricité, la production de chaleur ou de froid, et la production de force motrice pour le transport.

Seules les productions SER d’électricité et de chaleur sont placées sous la responsabilité de la Région, la production SER de force motrice pour le transport étant du ressort fédéral, via sa politique des produits (biocarburants). Les données concernant le refroidissement en Région n’étant actuellement pas disponibles, elles ne sont pas reprises ici.

Classement des sources renouvelables d’énergie en Région bruxelloise, en fonction de leur utilisation

Source : Basé sur le bilan énergétique régional, selon les prescrits des directives européennes

Lire le texte de transcription

Les sources renouvelables prises en compte pour la production d'énergie sont :

- pour l'électricité : la biomasse (biogaz et déchets organiques) et le solaire photovoltaïque ;

- pour la chaleur : la biomasse (biogaz, biocombustibles et déchets organiques), les pompes à chaleur et le solaire thermique ;

- pour les forces motrices (transport) : les biocarburants (biodiesel et bioéthanol)

Il faut souligner que, en application de la Directive 2009/28/CE, les quantités d’énergie qui entrent en ligne de compte sont celles qui sont effectivement incluses dans la consommation finale brute de la Région, c'est-à-dire "les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche " (art.2f). Les pertes subies par les processus de transformation énergétique ne peuvent pas être prises en compte, tout comme l’autoconsommation du secteur énergétique.

L’électricité d’origine renouvelable

En croissance régulière, la production électrique SER en Région de Bruxelles-Capitale s’élève à 303,54 GWh en 2021.

Celle-ci est rendue possible par trois filières : la biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable., le photovoltaïque et l’éolien.

46% de l'électricité SER produite en RBC (141,12 GWh en 2021) est issue de l'exploitation de la biomasse, qui se présente sous les formes suivantes :

- Solide : fraction organique des déchets tout-venant, traités par l'incinérateur de déchets de Neder-Over-Heembeek (associé à 3 turbines de puissance totale nette de 45 MWe). En 2021, 510.224 tonnes de déchets ménagers et assimilés et de déchets privés ont été incinérés en RBC. La fraction énergétique organique de ces déchets s’élève à 52% en 2021 (d’après les calculs du bilan énergétique). La chaleur de l’incinération transforme l’eau contenue dans les tubes d'une chaudière en vapeur surchauffée, qui est ensuite envoyée dans une turbine pour produire de l’électricité. 130,82 GWh d’électricité SER ont ainsi été produits et injectés sur le réseau en 2021.

- Gazeuse : biogazLe biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales. issu de la digestion des boues d’épuration des eaux uséesL'épuration des eaux usées est l'élimination des déchets organiques et chimiques de l'eau jusqu'à un point permettant à la vie biologique dans les rivières, les lacs et les mers de ne pas subir les conséquences du déversement des ces eaux usées purifiées. (récupéré sur le site de la station de Bruxelles-nord exploitée par Aquiris et de la station de Bruxelles-sud exploitée par Hydria), et valorisé dans des unités de cogénérationLa cogénération est la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique. (DIRECTIVE 2012/27/UE). 10,30 GWh d’électricité renouvelable ont ainsi été produits.

La production d'électricité d’origine solaire, obtenue grâce aux panneaux photovoltaïques, est en croissance régulière depuis 2007. Ainsi, 162,43 GWh ont été produits en 2021 à l’aide du solaire photovoltaïque, soit 54% de l'électricité SER régionale.

La croissance importante depuis 2018 s’explique essentiellement par de nouvelles grandes installations mises en place au sein ou par des entreprises privées, y compris via le système de tiers-investisseur.

La puissance cumulée et la production totale nette des installations solaires photovoltaïques en évolution constante en Région bruxelloise

Source : Basé sur le bilan énergétique régional 2021 (v2021.2.1-2.1)

Lire le texte de transcription

La puissance cumulée des installations solaires photovoltaïques a augmenté de 98 kWc en 2007 à 210.868 en 2021. La production d'électricité liée a augmenté de près de 0 à 164 GWh sur la même période.

L'électricité d’origine éolienne est produite par 2 petites installations localisées sur le territoire bruxellois. 2000 kWh ont été produits en 2021, soit largement moins d’1% de l'électricité SER régionale.

La chaleur d’origine renouvelable

Les sources renouvelables pour la production de chaleur en Région de Bruxelles-Capitale sont la biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. solide (bois de chauffage et charbon de bois), le biogazLe biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales., les diverses filières des pompes à chaleur, l'énergie solaire thermique, ainsi que les déchets ménagers et assimilés organiques .

La chaleur d’origine renouvelable produite en RBC en 2021 s’élève à 144,11GWh.

La biomasse solide en constitue la source principale : elle est à l’origine d’une production de 64,83 GWh, soit 45% du total en 2021 (52,55 GWh via le bois de chauffage et 12,28 GWh via le charbon de bois). Le biogaz issu de la digestion des boues d’épuration des eaux uséesL'épuration des eaux usées est l'élimination des déchets organiques et chimiques de l'eau jusqu'à un point permettant à la vie biologique dans les rivières, les lacs et les mers de ne pas subir les conséquences du déversement des ces eaux usées purifiées. sur les sites des stations de Bruxelles-nord et -sud représente la seconde source de chaleur renouvelable (32,97 GWh, soit 23% du total). Ce biogaz est valorisé localement au sein des unités de digestion et d’unités de cogénérationLa cogénération est la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique. (DIRECTIVE 2012/27/UE). Les installations solaires thermiques ont produit 22,97 GWh de chaleur renouvelable en 2021, soit 16% du total, tandis que les pompes à chaleur ont produit 19,05 GWh, soit 13% de la chaleur renouvelable en 2021. Enfin, l’incinération de la fraction organique des déchets issus des collectes porte à porte et de collectes privées a généré 4,29 GWh de chaleur renouvelable (soit 3% du total), qui a permis d’alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain auquel sont notamment raccordés le centre commercial Docks Bruxsel et les Serres royales de Laeken.

La production de chaleur SER en Région bruxelloise augmente progressivement, malgré des fluctuations

Source : Basé sur le bilan énergétique régional 2021 (v2021.2.1-2.1), selon les prescrits des directives européennes

Lire le texte de transcription

La production totale de chaleur SER a augmenté de 88 GWh en 2011 à 144 en 2021, de façon irrégulière tant pour le total que pour la part des différentes sources.

Le renouvelable dans les transports

La source d'énergie renouvelableL’énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz. (DIRECTIVE 2009/28/CE) à l'usage des transports correspond aux biocarburants (biodiesel et bioéthanol) incorporés dans les carburants routiers vendus aux pompes (importés en Région bruxelloise). L’électricité renouvelable consommée par les activités de transport n’est pas comptabilisée afin d’éviter tout risque de double-comptage (en effet, l’électricité SER prélevée sur le réseau pour la charge des batteries provient en partie de la production locale d’électricité SER).

En 2021, la quantité de biocarburants consommée dans la Région est estimée à 359,4GWh (voir le graphe ci-dessous). Il est important de souligner que ce chiffre résulte d’une clé de répartition fixe prévue dans un accord de coopération entre les différentes entités belges. Il n’est donc pas représentatif de l’évolution réelle de la consommation de biocarburants sur le territoire de la Région.

Consommation d'énergies SER en Région bruxelloise

Pour rappel, la Région Bruxelles-Capitale s’est engagée dans le cadre du Paquet Energie-Climat de l’Union européenne à ce que la consommation finale brute régionale des renouvelables s’élève en 2020 à 849 GWh et 941 GWh en 2021.

Bon à savoir

En 2021, la consommation totale d'énergie SER (électricité, chaleur et transport) en Région de Bruxelles-Capitale, au sens de la Directive 2009/28/CE, s’élève à 807,1 GWh.

Afin de respecter sa contribution à l’objectif européen, la Région fait usage d’un mécanisme prévu par la Directive : le transfert de statistiques entre Etats membres. Elle a ainsi acheté 132 GWh de renouvelable à la Finlande.

La consommation d'énergie SER produite en Région bruxelloise, à climat réel, est en augmentation… mais n’atteint l’engagement pris qu'avec le recours au mécanisme de transfert de statistiques.

Source : Basé sur le bilan énergétique régional 2021 (v2021.2.1-2.1) et du rapport 2021 de la CNC et CONCERE sur la mise en œuvre de l’accord de coopération

Méthode de calcul et définitions conformes à la directive 2009/28/CE

À télécharger

Fiche méthodologique

Tableaux reprenant les données

- Evolution de la puissance cumulée et de la production totale via les panneaux solaires photovoltaïques (.xls)

- Evolution de la production de chaleur à partir de sources renouvelables en RBC (.xls)

- Consommation d'énergie SER produite en Région bruxelloise (.xls)

- Données brutes du bilan énergétique (tables annuelles de 1990 à 2021 – soumis en 2023) (.xls)

Autres publications de Bruxelles Environnement

Le potentiel photovoltaïque des toits bruxellois

Focus - Actualisation : novembre 2023

Pour augmenter la production d’énergie issue de sources renouvelables, on mise en grande partie sur les panneaux solaires photovoltaïques installés sur les toits des habitations de la population bruxelloise, des entreprises privées et des bâtiments publics. Le potentiel d’exploitation de l’énergie solaire en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) est important. La production des installations existantes s’élève en 2021 à 162,4 GWh. Découvrez la répartition de ces installations et le potentiel régional.

Le gouvernement bruxellois a décidé via le Plan air-climat-énergie de réduire les émissions de gaz à effet de serreGaz qui absorbe une partie des rayons du soleil et les restitue sous la forme de rayonnements, lesquels rencontrent d'autres molécules de gaz et reproduisent ainsi le processus, entraînant l’effet de serre, qui engendre une augmentation de chaleur. Les principaux gaz à effet de serre dont l’origine est essentiellement liée à des activités humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’ozone troposphérique (O3). de 47% d’ici 2030 (par rapport à 2005). L’augmentation de la production d’énergie issue de sources renouvelables est en outre un objectif notamment du Paquet « Fit for 55 » de l’Union européenne. La Région entend y répondre notamment par l’augmentation de la production d’électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

L’énergie solaire à Bruxelles

On entend par énergie issue de sources renouvelables l’énergie dont l’exploitation n’entame pas les réserves de sources limitées ou fossiles. L’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, l'énergie géothermique et l’énergie solaire en sont quelques exemples. Le potentiel de production d’énergie issue de sources renouvelables est toutefois limité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) comparativement à d’autres territoires, en raison de la densité urbaine et de la proximité de l'aéroport. C’est pourquoi il convient d’étudier les possibilités offertes par l’énergie solaire, et en particulier par les panneaux solaires photovoltaïques. Les toits bruxellois en constituent le support idéal.

La RBC avait pour objectif de disposer d’une production d’énergie photovoltaïque de 87GWh en 2020 et de 185 GWh en 2030, dans le cadre de la contribution bruxelloise au Plan National Energie Climat 2030, adoptée le 12 juillet 2018 par le gouvernement. Cet objectif a été revu à la hausse dans le cadre du Plan Air-Climat-Energie : la RBC vise maintenant une production de 334 GWh en 2030. On mise pour cela sur les particuliers et les entreprises privées, mais aussi les institutions publiques comme producteurs d’énergie.

Bon à savoir

En 2021, la production électrique totale des installations photovoltaïques était de 162,4 GWh, soit près du double de l'objectif que la Région s'était fixé pour 2020 et 49% du nouvel objectif de 2030.

La puissance électrique cumulée connait une croissance exponentielle depuis 2011. L’augmentation constatée en 2013 et depuis 2018 s’explique essentiellement par la construction de nouvelles grosses installations dans ou par des entreprises privées. La puissance photovoltaïque installée est répartie comme suit en 2021 (d'après les données du bilan énergétique régional de 2021) : 46% est liée à des installations sur des sites industriels, 33% du secteur tertiaire et 21% du secteur résidentiel (les logements).

Augmentation de la puissance cumulée des installations photovoltaïques en Région de Bruxelles-Capitale, la production étant liée pour moitié à des installations sur des sites industriels

Source: Bilan énergétique 2021 de la Région de Bruxelles-Capitale publié en 2023 (version 2021.2.1-2.1), Bruxelles Environnement

Le potentiel photovoltaïque total de la Région a été estimé en 2017 à près de 2.500.000kW (dans le cadre de l'établissement de la Carte solaire de la RBC). Il y a une nette différence d’une commune à l’autre. Ainsi, le potentiel photovoltaïque est important à Bruxelles mais plutôt limité à Koekelberg et à Saint-Josse-ten-Noode. La puissance cumulée des installations qui existent à ce stade (2021) correspond à près de 210.000kW (soit 8% du potentiel). Cette proportion varie aussi sensiblement d'une commune à l’autre. Contrairement aux réalisations, le potentiel est toutefois une valeur calculée, ce qu’il convient de souligner. En outre, cette estimation part du principe que la totalité des toitures seront affectées à des panneaux photovoltaïques, ce qui ne sera pas le cas dans la pratique.

Une répartition inégale du potentiel photovoltaïque et de la puissance totale installée par commune

Lire le texte de transcription

- Anderlecht : potentiel de 266.653 kW dont 13,5% installés ;

- Auderghem : 80.778 kW dont 5,9% installés ;

- Berchem-Sainte-Agathe : 52.380 kW dont 6,2% installés ;

- Bruxelles-Ville : 542.793 kW dont 11,9 % installés ;

- Etterbeek : 83.842 kW dont 4,1 % installés ;

- Evere : 84.151 kW dont 12,3 % installés ;

- Forest : 125.428 kW dont 16,9 % installés ;

- Ganshoren : 34.682 kW dont 12,2 % installés ;

- Ixelles : 158.277 kW dont 4,8 % installés ;

- Jette : 88.146 kW dont 7,2 % installés ;

- Koekelberg : 28.810 kW dont 4,3% installés ;

- Molenbeek-Saint-Jean : 143.310 kW dont 6,1 % installés ;

- Saint-Gilles : 69.882 kW dont 2,3 % installés ;

- Schaerbeek : 188.610 kW dont 5,0 % installés ;

- Saint-Josse-ten-Noode : 34.349 kW dont 2,3 % installés ;

- Uccle : 216.608 kW dont 3,9 % installés ;

- Watermael-Boitsfort : 55.794 kW dont 6,2 % installés ;

- Woluwé-Saint-Lambert : 126.134 kW dont 7,2 % installés ;

- Woluwé-Saint-Pierre : 98.415 kW dont 6,5 % installés.

Source: Bilan énergétique 2021 de la Région de Bruxelles-Capitale publié en 2023 (version 2021.2.1-2.1), Bruxelles Environnement, Bruxelles Environnement & APERe

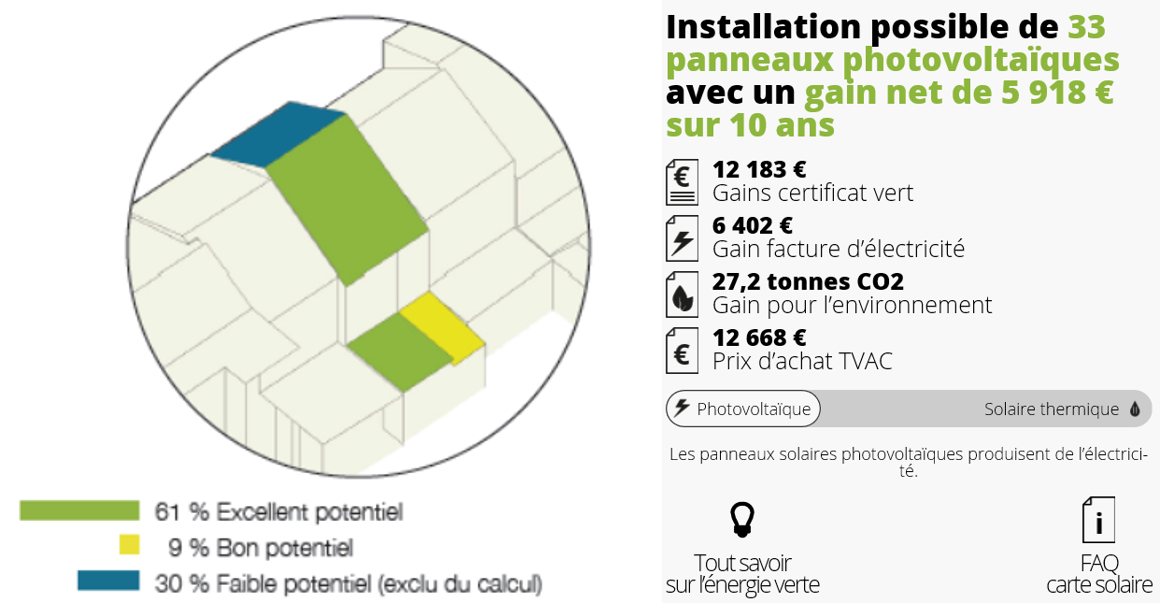

La carte solaire, un outil de décision pour les particuliers

Le but de la carte solaire est de prouver aux Bruxellois que l'installation de panneaux solaires est bel et bien intéressante, y compris du point de vue financier.

Le potentiel solaire (photovoltaïque et thermique) d'un toit est à découvrir sur Cartesolaire.brussels. Après avoir introduit son adresse, le Bruxellois accède à une représentation visuelle de son toit qui lui permet de voir quelles parties de celui-ci offrent un potentiel solaire, combien de panneaux solaires sont nécessaires pour une production maximale et quels sont les frais d'installation. Il obtient également une estimation de ce que les panneaux solaires pourraient rapporter financièrement, grâce à la vente de certificats verts durant 10 ans, et d’autre part grâce à la réduction des frais énergétiques. Le gain environnemental, quantifié en émissions de CO2 évitées est également présenté.

L’information sur la Carte solaire bruxelloise

L’objectif affiché de cet outil est bien sûr d’inciter à l’installation de panneaux solaires pour augmenter la production d’énergie renouvelables et tendre vers les objectifs que s’est fixés la Région.

Des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics

Le programme SolarClick, qui s’est étalé sur 4 ans (2017-2020), prévoyait l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux et régionaux, tels que des bâtiments administratifs et des infrastructures sportives, mais aussi des écoles et des crèches. Son objectif était que près de 85.000m² de panneaux photovoltaïques supplémentaires soient installés entre 2017 et 2020 sur les toits des bâtiments publics de la Région, afin de produire 11 GWh/an à partir de 2020 et d’ainsi réduire les émissions de CO2 de 4500 tonnes par an. Le gouvernement bruxellois a confié la mise en œuvre de ce programme régional à Sibelga, en collaboration avec Bruxelles Environnement.

Fin 2021, les toits de 116 bâtiments publics ont été équipés au total de plus de 51.000 m² de panneaux photovoltaïques, pour une puissance totale de 10.339 kWc. Ces bâtiments correspondent principalement à des écoles (39%), des bureaux (19%), des ateliers/garages (11%), des centres sportifs (9%) et des homes et crèches (7% chacun). Ce qui a permis une économie annuelle de plus de 4.800 tonnes de CO2 en 2022 (Rapport annuel 2021 et Rapports statistiques 2020, 2021 et 2022 de Sibelga).

Un budget total de 20 millions d’euros a été dégagé pour financer SolarClick, dont 14,1 millions ont effectivement été alloués fin 2021. Ce budget a permis de financer une grande partie des travaux (d’installation), suite à quoi les pouvoirs publics ont pu disposer d’électricité gratuite. En contrepartie, la Région reçoit les certificats verts, qu’elle peut ensuite vendre pour créer un Fonds climat.

Ce programme a maintenant été fusionné avec le programme NRClick pour évoluer vers un Guichet Unique d’accompagnement des pouvoirs publics bruxellois dans la rénovation globale de leurs bâtiments, nommé RenoClick qui s’inscrit dans la stratégie régionale Renolution. Les premiers travaux de rénovation devraient être réalisés en 2024, à l’issue des études préalablement nécessaires.

À télécharger

Fiche de l'Etat de l'Environnement

Plans et programmes

Autres publications de Bruxelles Environnement

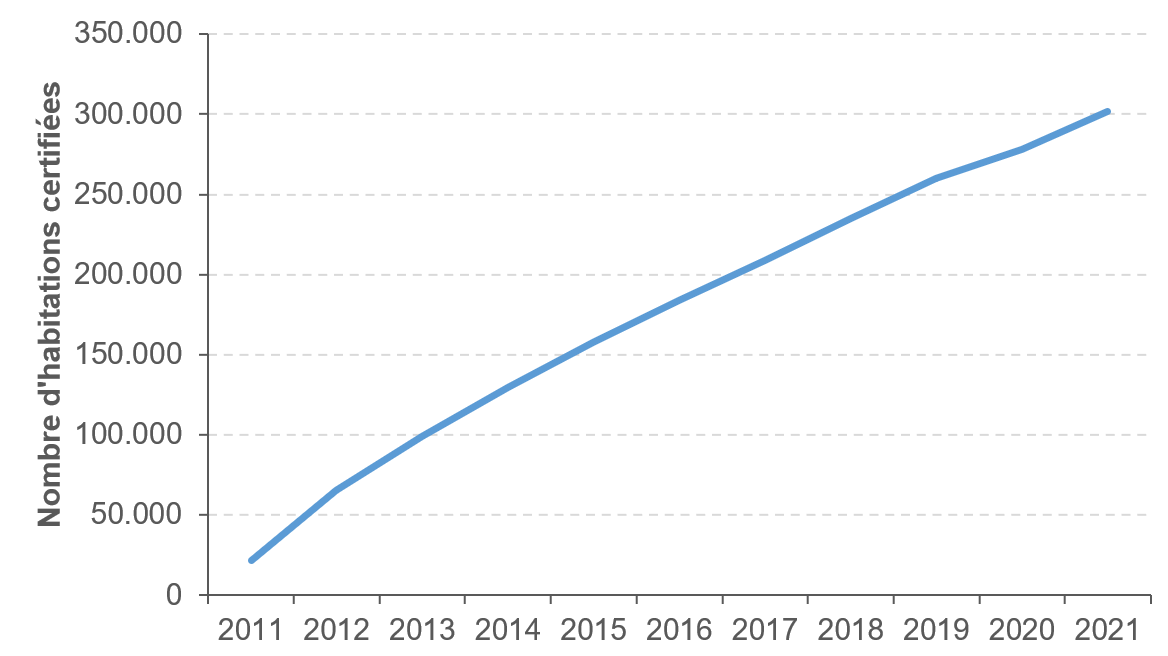

La certification des performances énergétiques des bâtiments (PEB)

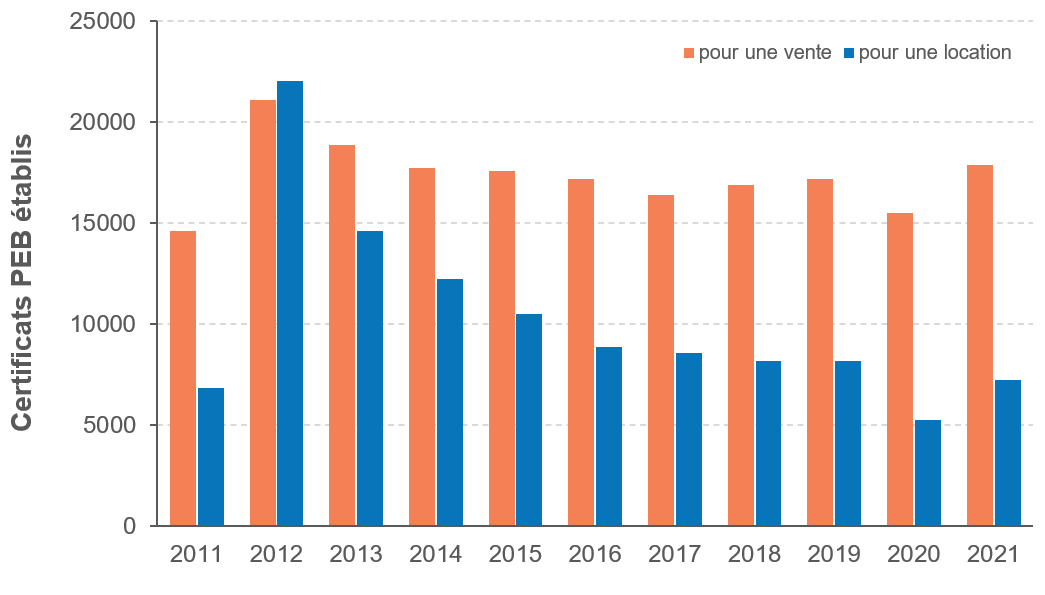

Focus - Actualisation : juin 2023

Un certificat de performance énergétique d’un bâtiment (PEB) comprend des informations permettant de juger des performances énergétiques d'un bâtiment ou d’une partie de bâtiment. Il comprend également les recommandations de travaux les plus pertinents afin d’améliorer la performance dudit bien.

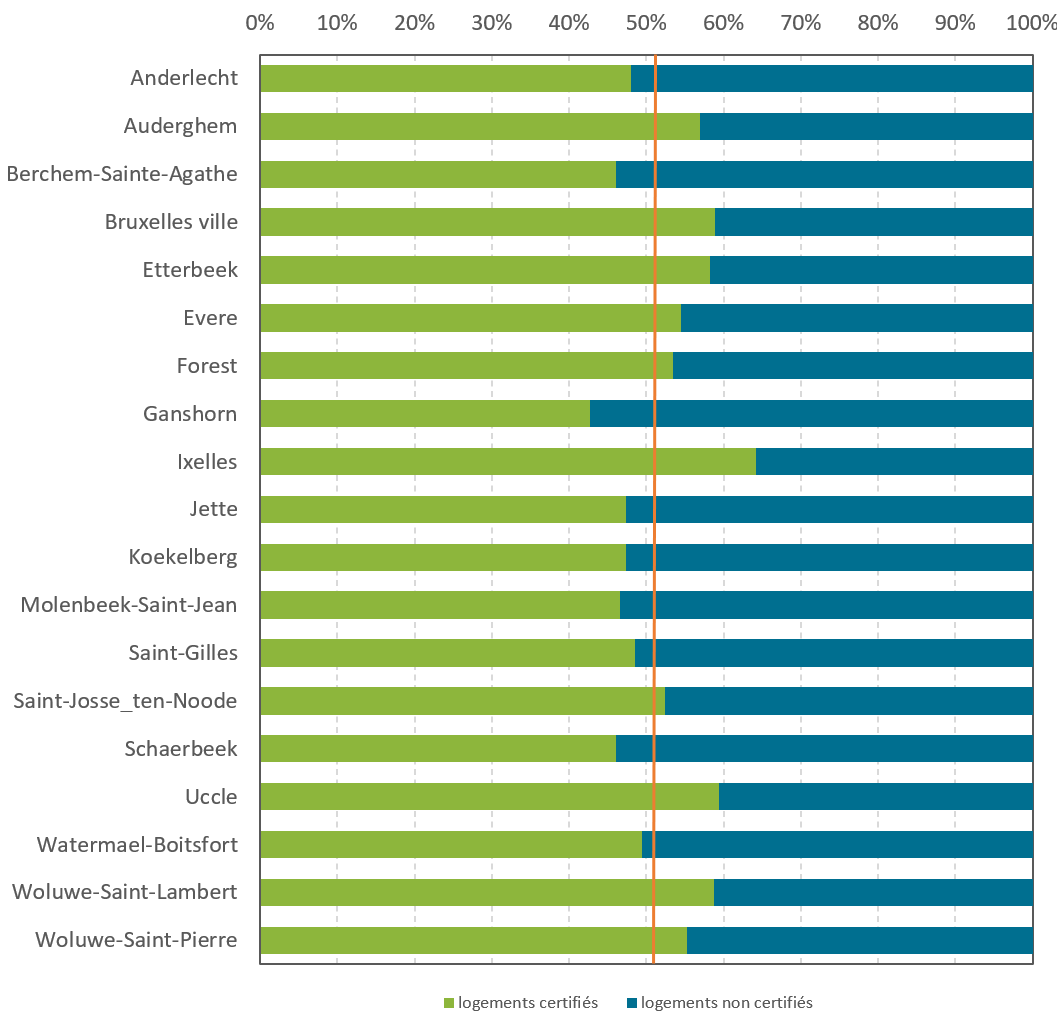

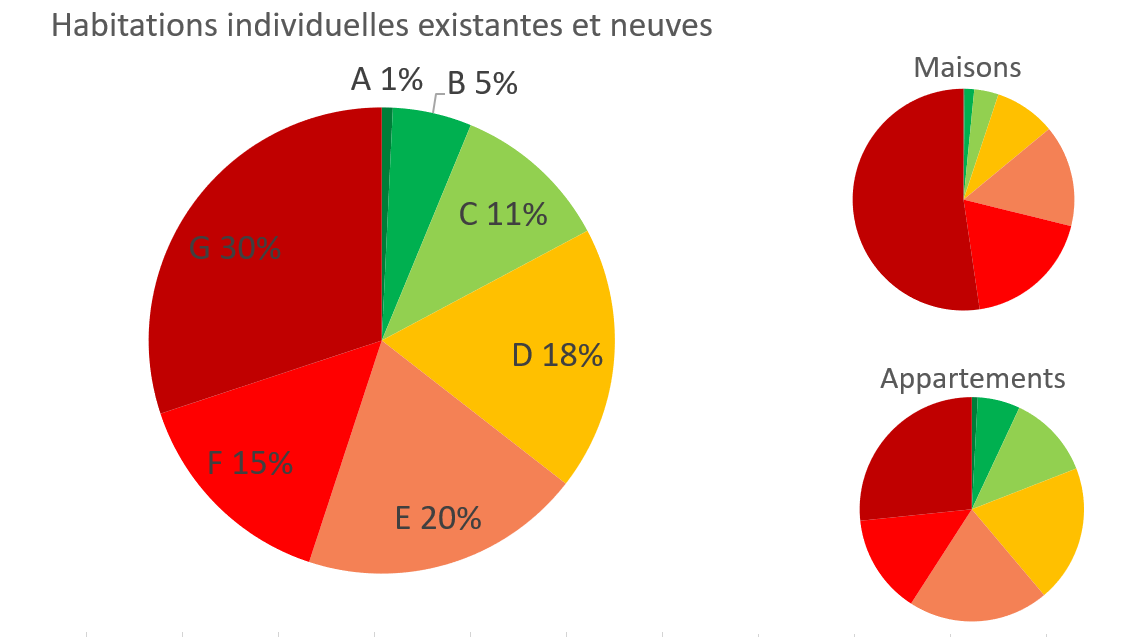

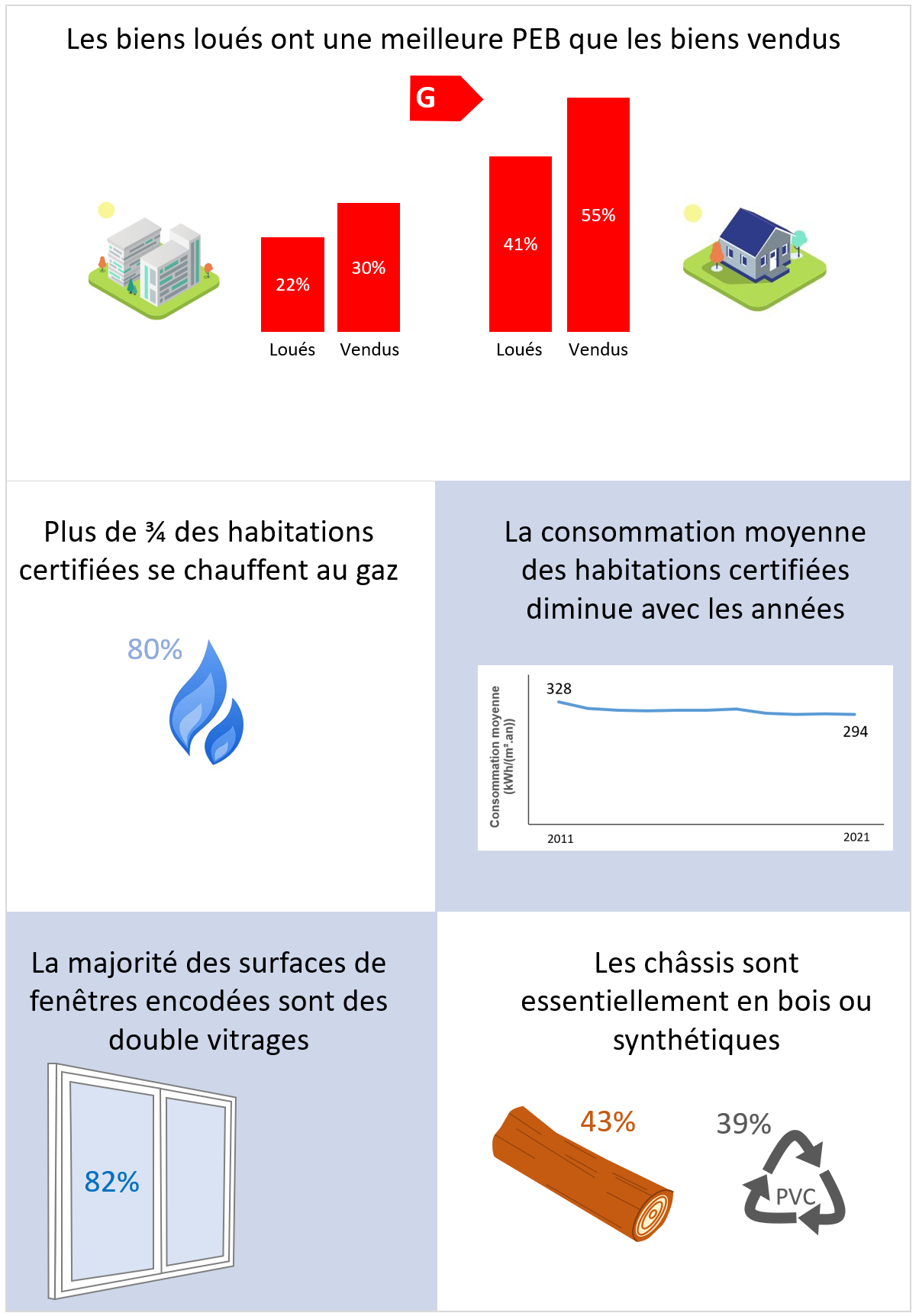

La RBC comptait en au 1er janvier 2022 plus de 300.000 habitations individuelles certifiées PEB, ce qui représente 51% des habitations individuelles bruxelloises. Un peu plus de 6% des certificats PEB valables placent l’habitation individuelle dans la classe énergétique A ou B, et 30% dans la classe énergétique G. Avec des différences notables selon le type d’habitation.

Apprenez-en plus, et découvrez pourquoi ces résultats sont à interpréter avec prudence..

La consommation énergétique des bâtiments représente de l’ordre de 50% de la consommation totale d’énergie en RBC. Pour pouvoir atteindre les objectifs relatifs à la réduction des émissions de CO2, il est dès lors essentiel de disposer d’outils axés sur la consommation d’énergie et les performances énergétiques des bâtiments.

La règlementation PEB pour la réduction de la consommation d’énergie

En RBC, la règlementation concernant la performance énergétique d’un bâtiment (PEB) s’articule autour d'une ordonnance (Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie). Celle-ci vise la réduction de la consommation d'énergie primaire et des émissions de CO2 liées à l’exploitation de bâtiments, sans perte de confort pour les utilisateurs. Quelques arrêtés ministériels et arrêtés d'exécution sont ensuite venus compléter le tableau.

Cette réglementation PEB comprend 3 volets :

- un volet ‘Installations techniques PEB’ avec la règlementation pour le chauffage et la climatisation,

- un volet ‘Travaux PEB’ pour les projets de construction et de rénovation, et

- un troisième volet relatif au ‘certificat PEB’.

Un tel certificat permet aux propriétaires et aux (candidats) locataires et acheteurs de comparer des propriétés au niveau de l’efficacité énergétique. En effet, depuis 2011, chaque logement (de 18m² ou plus) et chaque grande superficie de bureaux (de 500m² ou plus) mis en vente ou en location, doit disposer d’un certificat PEB mentionnant ces informations. Ce certificat PEB a une durée de validité de 10 ans, pour autant que les caractéristiques énergétiques du bien ne changent pas. Il est établi par un certificateur agréé. Les institutions publiques participent également : dans le cadre de leur rôle exemplaire pour une consommation rationnelle et réduite de l’énergie, elles doivent afficher un ‘certificat PEB bâtiment public’ indiquant la consommation d’énergie. Ce certificat doit être renouvelé chaque année.

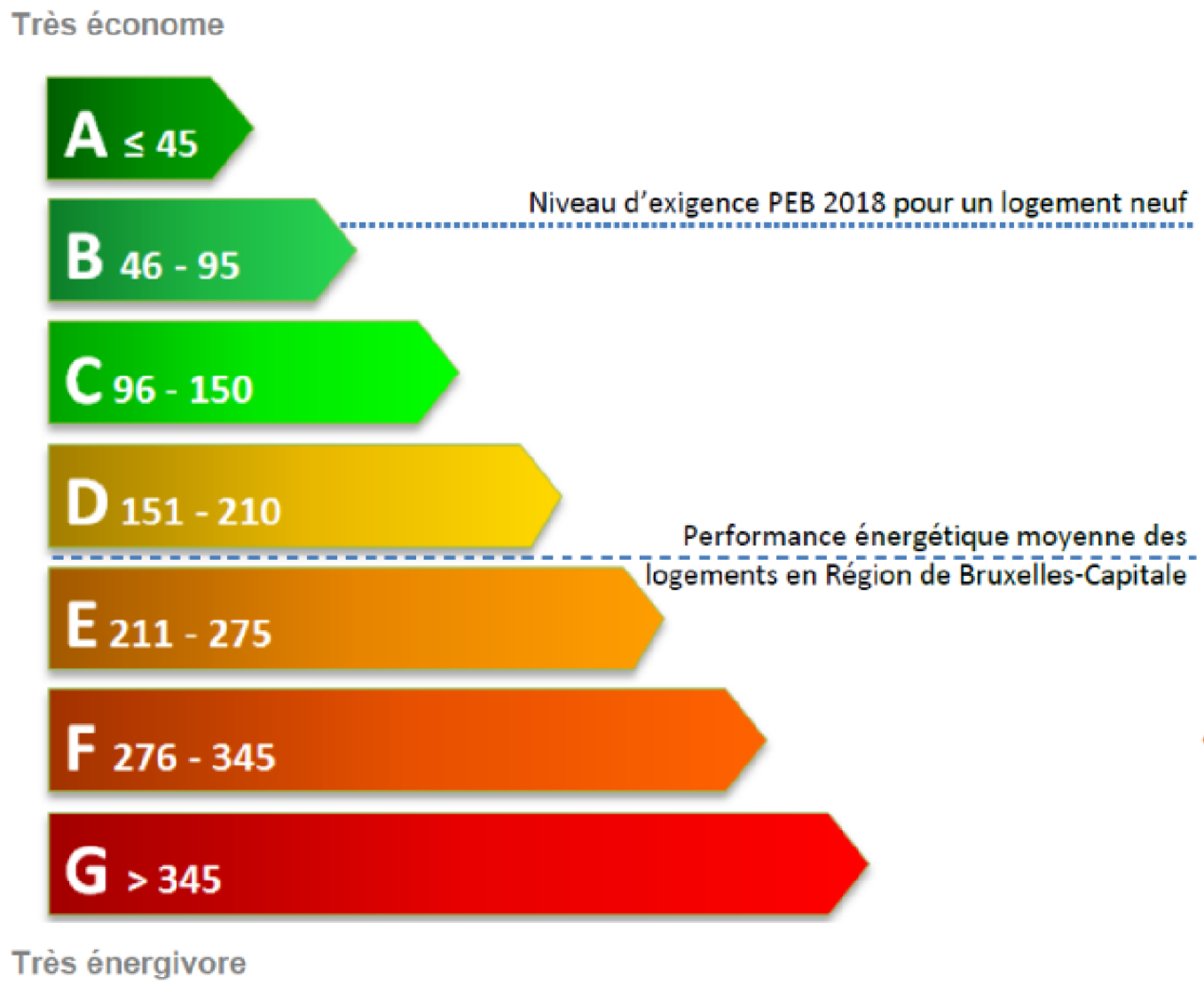

Un certificat PEB classifie les bâtiments/logements en fonction de leur consommation .

Contrairement à une facture d'énergie, le résultat du certificat PEB est exprimé en ‘énergie primaire’, c’est-à-dire l’énergie requise pour produire l’énergie consommée. Il ne tient donc pas compte uniquement de l’énergie consommée dans le bâtiment (selon une approche standardisée), mais aussi de l’énergie nécessaire pour produire cette énergie. Dans la pratique, pour calculer cette énergie primaire, un facteur de conversion standard est appliqué à la quantité d'énergie potentiellement consommée, qui tient compte du combustible utilisé pour produire l’énergie.

Il existe plusieurs modèles de certificats PEB, selon l’affectation du bâtiment et la date d’introduction de la demande de permis d’urbanisme. Mais quel que soit le modèle, le certificat PEB indique une classe énergétique sur une échelle de A++ (très peu énergivore) à G (très énergivore). Cette classe énergétique est définie en fonction des caractéristiques énergétiques du bien, à savoir le type de chauffage et l’énergie utilisée, la superficie et l’isolation des parois de déperdition, la présence de panneaux solaires, ... et donc en fonction de la consommation d’énergie primaire calculée. Le certificat PEB ne prend pas en considération la consommation réelle car celle-ci peut varier fortement selon le mode des vie des occupants.

L’échelle des classes énergétiques de A à G a été conçue en tenant compte des caractéristiques de l’ensemble du parc immobilier bruxellois (comme l’impose la réglementation européenne), que ce soit des maisons ou des appartements, anciens ou nouveaux. Elle est par conséquent différente de celle des deux autres Régions. Il est en effet plus difficile d’avoir de bonnes performances énergétiques avec une habitation isolée comptant plus de façades en contact avec l’air extérieur (type de bâtiment proportionnellement plus représenté dans les autres Régions), qu’avec un appartement compact, où il y a moins de déperditions thermiques (les bâtiments mitoyens étant prédominants en Région bruxelloise).

Une échelle des classes énergétiques des certificats PEB spécifique à la Région bruxelloise

Source: info-fiche « Le resultat du certificat PEB - Habitation individuelle », Bruxelles Environnement

Lire le texte de transcription

- A : consommation d’énergie primaire calculée inférieure ou égale à 45 kWh/(m².an)

- B : consommation d’énergie primaire calculée comprise entre 45 et 95 kWh/(m².an)

- C : entre 96 et 150 kWh/(m².an)

- D : entre 151 et 210 kWh/(m².an)

- E : entre 211 et 275 kWh/(m².an)

- F : entre 276 et 345 kWh/(m².an)

- G : consommation d’énergie primaire calculée supérieure à 345 kWh/(m².an)

Le niveau d’exigence PEB 2018 pour un logement neuf correspond à une classe B. La performance moyenne des logements en Région de Bruxelles-Capitale se situe entre les classes D et E.

Outre la classification énergétique, le certificat PEB mentionne également différentes recommandations pour des économies d'énergie et une estimation des gains énergétiques liés . Ces recommandations portent essentiellement sur l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, les conduites et les accessoires de l’installation technique. Elles tiennent compte de la rentabilité et de la faisabilité technique.

Le registre des certificats PEB des logements bruxellois

Le registre des certificats PEB des logements bruxellois, disponible en ligne, regroupe les données relatives aux classes énergétiques des logements bruxellois provenant des certificats valables. Il est possible d’y faire une recherche sur la base du numéro de certificat PEB ou de l’adresse. Différentes informations de base y sont disponibles, à savoir :

- quand le certificat a été délivré,

- jusque quand il est valable,

- le certificateur agréé- qui l’a émis,

- la classe énergétique et l’indice.

Les informations techniques et concrètes concernant l’isolation et le système de chauffage/d’eau chaude sanitaire, ainsi que les recommandations visant à améliorer les performances énergétiques ne sont pas publiques et figurent sur le certificat proprement dit.

La certification PEB des logements bruxellois sous la loupe

Depuis 2011, les certificats délivrés pour des habitations individuelles bruxelloises (habitations existantes et nouvelles) font l’objet d’un suivi. Il n’est pas tenu compte ici des certificats :

- qui ont été révoqués (suite à un changement au niveau des caractéristiques énergétiques) ;

- qui présentent des incohérences (résultat >2000 kWh/(m².an) ou superficie brute <18m² pour les logements).

L‘analyse de ces résultats est à mener avec prudence…

- Certains doublons existent (erreurs dans les numéros d’appartements, plusieurs certificats introduits pour un même logement sans faire le lien, …). Ceux-ci ont été estimés à 0,45% des certificats ;

- le protocole de certification a évolué et évolue régulièrement, et la manière de relever ou non certaines données diffère parfois d’une version à l’autre ;

- la méthode de calcul a évolué et évolue régulièrement. Les valeurs conventionnelles pour les calculs peuvent donc changer ;

- entre 2017 et 2019, une formation de recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. obligatoire avec réussite d’un examen a permis aux certificateurs de se former aux nouveaux outils (protocole et logiciel) et d'améliorer leur maitrise pratique par exemple en passant en revue les erreurs fréquemment commises ;

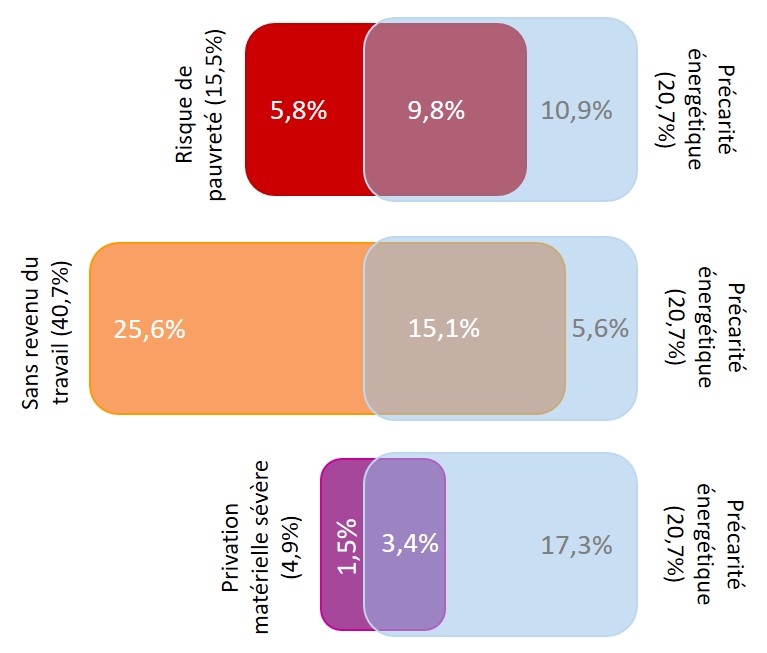

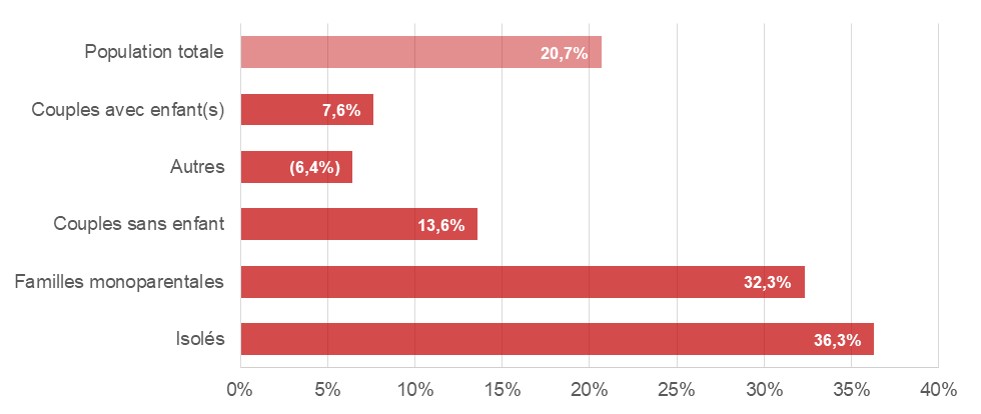

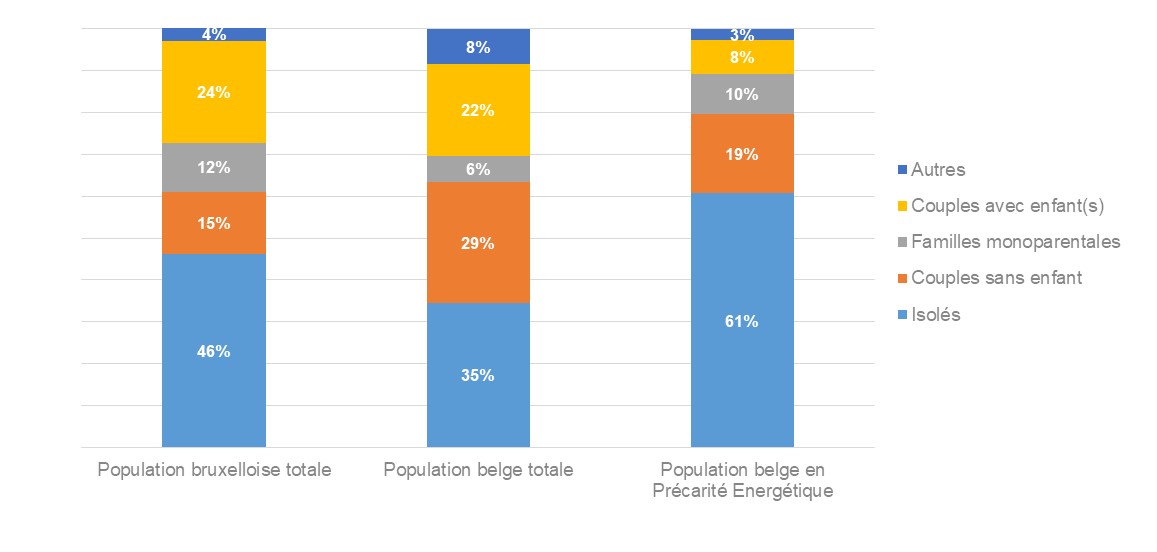

- les certificats PEB sont établis pour partie au moment de la vente donc avant travaux et ils ne sont généralement pas mis à jour suite aux travaux postérieurs s’il n’y a pas d’autre transaction immobilière par la suite ;