Contexte bruxellois

- Mobilité

- Climat

- Sol

- État des lieux de l'environnement

- Étude

- Région de Bruxelles-Capitale

Sommaire

Difficile de réaliser un état des lieux de l'environnement à Bruxelles sans aborder le contexte plus général. Population, activités économiques, affectation des sols ou déplacements sont autant de pressions exercées sur l'environnement, ou de moyens d'action pour y remédier.

Cette section a pour objectif de faire le point de façon synthétique. Le site de l'IBSA notamment vous fournira plus de détails si besoin.

Les liens avec l'environnement sont abordés dans chaque chapitre thématique.

L’évolution démographique en Région bruxelloise

Indicateur - Actualisation : novembre 2023

Des Bruxellois toujours plus nombreux

La Région bruxelloise compte 1.241.175 habitants au 1er janvier 2023 (hors registre d’attente). Un Belge sur dix est donc domicilié dans notre Région.

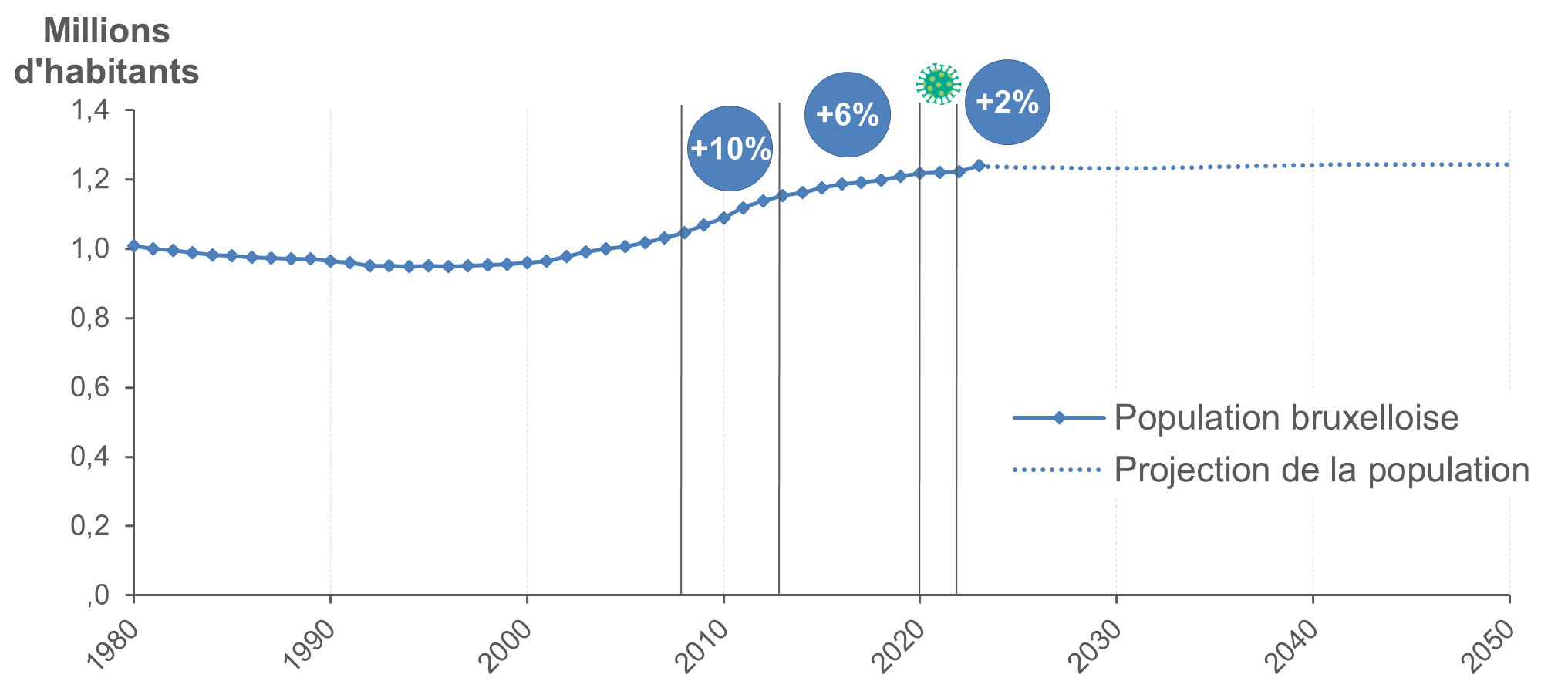

Depuis le milieu des années 90, la population de la Région de Bruxelles-Capitale s’accroît. Elle a ainsi augmenté de près de 30% par rapport à cette époque. Le plus fort taux de croissance a été observé entre 2008 et 2013. Depuis lors, la croissance se poursuit mais de manière plus modérée. La COVID-19 a eu un impact négatif sur celle-ci en 2020 et 2021 (+0,14% et +0,22% seulement), sans l’interrompre pour autant. En 2022, la croissance s’est avérée exceptionnelle en raison de l’afflux de réfugiés venant d’Ukraine (+1,5%).

En supposant que la moitié des réfugiés Ukrainiens retourneront dans leur pays en 2024, la population bruxelloise devrait légèrement augmenter jusqu’en 2050, puis décroître. Et en 2070, elle pourrait même compter 1% de résidents de moins qu’en 2023 (BFP, 2023).

Conséquence de la guerre en Ukraine : une croissance de la population exceptionnelle en 2022

Sources : Evolution de la démographie en Région de Bruxelles-Capitale, SPF Economie - Statbel - Registre national (1980-2023), Bureau Fédéral du Plan – projections démographiques 2022-2070 (janvier 2023)

Lire le texte de transcription

Croissance en forte augmentation entre 2008 et 2013 (+10%), plus modérée entre 2013 et 2020 (+6%), très faible pendant les deux années de pandémie puis en forte hausse en 2022 (+2%)

Quels sont les moteurs de cette croissance ?

Cette croissance est stimulée par :

- le solde naturel

- et le solde migratoire international.

Bon à savoir

En considérant les migrations belges et internationales, la Région accueille de 70 à 80.000 nouveaux arrivants chaque année (72.000 en 2021 et 88.000 annoncés en 2022) : un nouveau public donc, qui ignore souvent tout de nos législations environnementales.

De plus, les changements climatiques risquent d’induire un flux d’un million de migrants d’ici 2100 en Europe, avec de fortes chances que ces personnes se dirigent vers les grandes villes du continent, à savoir, entre autres, Bruxelles.

La croissance de la population bruxelloise masque en revanche deux tendances :

- la Région perd plus de résidents belges qu’elle n’en gagne: en 2021, près de 45.000 personnes ont ainsi déménagé vers une des deux autres régions du pays, alors qu’ils n’étaient que 24.000 à s’établir dans la capitale. Les personnes quittant Bruxelles sont notamment de jeunes ménages avec enfants. Et ce phénomène de périurbanisation s’intensifie au fil du temps. Il bénéficie à la périphérie bruxelloise mais aussi de plus en plus, à des communes plus éloignées (IBSA, IWEPS, Statistiek Vlaanderen, 2019 & IBSA, 2023).

- De moins en moins d’enfants naissent en Région bruxelloise depuis 2014.

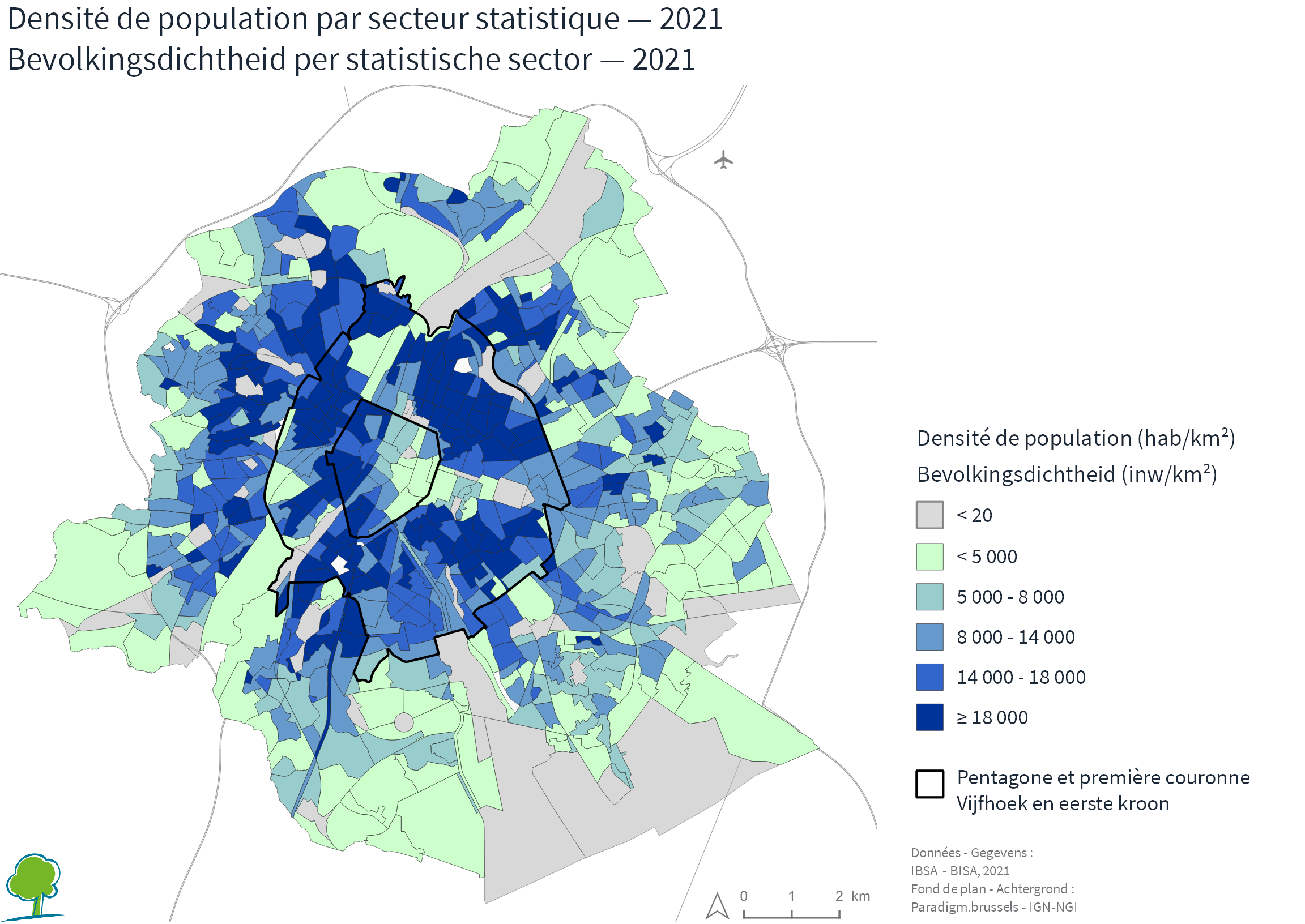

Une population inégalement répartie

La densité régionale atteint 7.642 habitants/km2 en 2023. Cependant la population est inégalement répartie sur le territoire :

- concentrée dans les communes de première couronne (Saint-Josse affiche la densité la plus élevée : 22.994 hab/km2),

- moins dense dans les communes en périphérie (Watermael-Boitsfort ayant la plus faible densité grâce entre autre à l’emprise de la Forêt de Soignes avec 1.957 hab/km2).

La population bruxelloise est concentrée dans les quartiers de première couronne

Source : IBSA – Perspective.brussels, Monitoring des quartiers (2021)

Les ménages s’agrandissent et la part des personnes seules augmente

La Région compte près de 564.000 ménages privés en 2022 (sachant que les ménages collectifs – maisons de repos, résidences pour étudiants, etc. - ne représentent qu’1% de la population totale).

La Région compte près de 564.000 ménages privés en 2022 (sachant que les ménages collectifs – maisons de repos, résidences pour étudiants, etc. - ne représentent qu’1% de la population totale).

Le nombre de ménages fluctue en fonction de l’évolution de la population bruxelloise notamment. Après une croissance importante entre 2001 et 2013 (+14%), puis quelques années de relative stagnation, leur nombre est reparti à la hausse depuis 2017. Selon les projections, il devrait encore augmenter jusqu’au début des années 2040 (BFP, 2023).

Les ménages bruxellois (hors ménages collectifs) sont composés de 2,1 personnes en moyenne. Leur taille diminue légèrement depuis 2019, après une tendance à la hausse quasi ininterrompue auparavant.

Près de la moitié d’entre eux correspondent à des personnes isolées : autrement dit, 1 Bruxellois sur 5 vit seul.

La part des ménages évolue différemment selon leur taille :

- Celle des ménages d’une personne augmente depuis 2019, alors qu’elle diminuait auparavant ;

- Celle des ménages composés de 3 personnes et plus évolue en sens inverse ;

- Enfin, celle des ménages de 2 personnes décline depuis plus de 20 ans.

Près d’1 ménage sur 2 est constitué d’une seule personne

Source : Répartition des ménages privés bruxellois selon la taille en 2022, IBSA d’après des données de Statbel

En journée, la population bruxelloise s’accroît considérablement :

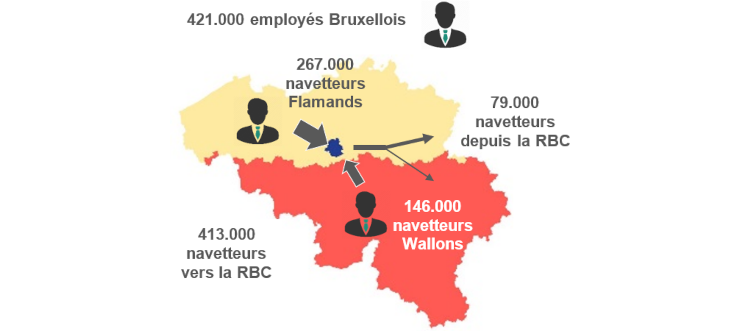

- en raison du pôle « emploi » que représente la Région : selon l'Enquête sur les Forces de Travail (Statbel), en 2022, près de 413.000 Flamands ou Wallons viennent y travailler. De ce fait, un travailleur bruxellois sur deux est un navetteur. Par comparaison, les Bruxellois travaillant en Flandre ou en Wallonie sont cinq fois moins nombreux (près de 79.000 en 2022). La population de la Région enflerait donc de 21% les jours ouvrables… potentiellement cependant, car ce chiffre ne tient pas compte du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise..

Tant les navetteurs en provenance que vers la Région bruxelloise tendent à augmenter. Mais la crise sanitaire a temporairement affecté le marché du travail : le nombre de navetteurs a ainsi diminué en 2020 (-9.000 pour les navettes entrantes, -6.000 pour les navettes sortantes). Deux ans plus tard, les navettes tant entrantes que sortantes sont reparties à la hausse : si les secondes ne sont pas encore revenues à leur niveau d’avant la crise, les premières, elles, l’ont déjà largement dépassé (+36.000 en 2022 par rapport à 2019).

Un travailleur bruxellois sur deux est un navetteur

Source : Bruxelles Environnement sur base de données de Statbel, Enquête sur les Forces de Travail (EFT) 2022

- Dans une bien moindre mesure, en raison du pôle « enseignement » que la Région bruxelloise représente également, qui attire pendant l’année scolaire de très nombreux élèves et étudiants. Rien que pour les niveaux maternel, primaire et secondaire, ils étaient 37.300 à venir de Flandre (Brabant flamand essentiellement) mais aussi de Wallonie et d’autres pays pendant l’année scolaire 2021-2022. Soit 14% des élèves scolarisés à Bruxelles (IBSA). A cela s’ajoutent de nombreux étudiants du supérieur, dont le décompte n’est pas disponible.

- Enfin, Bruxelles, capitale de l’Europe, est un pôle touristique et d’affaires avec les nombreuses institutions européennes et internationales qu’elle abrite.

Bon à savoir

-

1 employé bruxellois sur 2 est un navetteur. Avec ce que cela engendre sur la mobilité, notamment sur le trafic routier (voir l’indicateur sur la mobilité et les transports).

Un Bruxellois né en 2022 vivra en moyenne 81 ans et 7 mois

L’espérance de vie de la population bruxelloise à la naissance est de 81,6 ans en 2022. Elle est de 4,9 années plus élevée pour les femmes que pour les hommes (Statbel).

La pandémie liée au Coronavirus avait durement touché la Région bruxelloise : cette espérance avait chuté de presque 2 ans entre 2019 et 2020. Alors qu’avant la crise sanitaire, elle avait progressé de ce même écart en 10 ans. En 2021, l’espérance de vie était déjà remontée de 1,6 ans. Et en 2022, elle retrouve son niveau d’avant la crise.

À télécharger

Etude(s) et rapport(s)

- IBSA, mai 2023. « Baromètre démographique 2022 de la Région de Bruxelles-Capitale ». Focus n°58. 10 pp. (.pdf)

- Bureau Fédéral du Plan (BFP), janvier 2023. « Perspectives démographiques 2022-2070 – Conséquences de la guerre en Ukraine : croissance démographique exceptionnelle en Belgique en 2022 et incertitudes à moyen terme ». 4 pp. (.pdf)

- IBSA, IWEPS et Statistiek Vlaanderen, octobre 2019. « Les migrations interrégionales en Belgique ». Rapport de recherche. 128 pp. (.pdf)

- IBSA, février 2016. « L’agrandissement des ménages bruxellois ». Focus n°13. 8 pp. (.pdf)

Liens utiles

- Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Thèmes « Population », « Santé », « Enseignement »

- Statbel – Thème « Population » et Enquête sur les forces de travail (EFT)

L’occupation du sol en Région bruxelloise

Actualisation : février 2022

La Région compte 1 km2 de plus !

Fait rare : en 2018, la Région bruxelloise a gagné un kilomètre carré en raison d’une nouvelle méthode de calcul des superficies au niveau européen (IBSA, 2019).

Fait rare : en 2018, la Région bruxelloise a gagné un kilomètre carré en raison d’une nouvelle méthode de calcul des superficies au niveau européen (IBSA, 2019).

Les surfaces bâties s’accroissent

La superficie totale bâtie cadastrée augmente de 41 ha par an en moyenne (sur la dernière décennie). Soit l’équivalent de 60 terrains de foot du stade Roi Baudouin chaque année en superficie !

Cette urbanisation et la disparition de surfaces non bâties est confirmée par l’analyse de photos aériennes et satellitaires (IGEAT-ULB, 2006), et a comme corollaire une imperméabilisation des sols. Ce phénomène, qui touche les communes de manière très inégale, a progressé d’environ 18% à l’échelle de la Région entre 1993 et 2006.

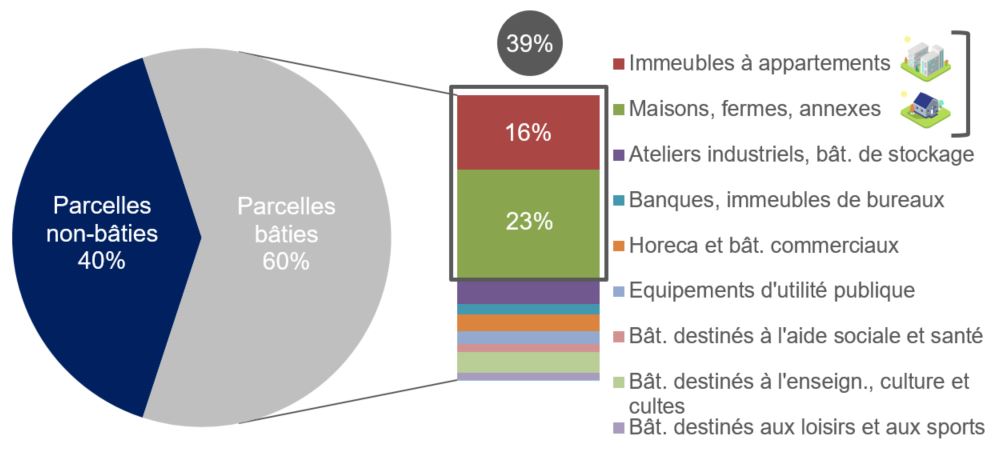

Sur base des statistiques établies sur les superficies cadastrées du territoire bruxellois (soit environ les 8/10ème de la superficie réelle de la Région), les logements couvrent 39% de la superficie régionale cadastrée début 2021. Autrement dit, un tiers de la superficie régionale est occupée par du logement (jardins de ville y compris).

Occupation du sol sur base des superficies cadastrées (12.873 ha) (2021)

Sources : IBSA sur base de données du SPF Finances (AG Documentation Patrimoniale) et de Statbel

La Région bruxelloise conserve néanmoins un caractère relativement vert, comme en témoignent la part d’espaces verts tels que bois, jardins et parcs, terres agricoles, pâtures, prés et vergers, terrains vagues sans oublier la Forêt de Soignes (30% du territoire cadastré début 2021) et la proportion de logements équipés de jardins (33% selon un sondage réalisé à l’été 2020 – Dedicated, 2020). L’exploitation de photos aériennes infrarouges datant de 2020 a montré que la végétation couvre de l’ordre de 52% du territoire régional (Bruxelles Environnement, 2021).

La Région bruxelloise conserve néanmoins un caractère relativement vert, comme en témoignent la part d’espaces verts tels que bois, jardins et parcs, terres agricoles, pâtures, prés et vergers, terrains vagues sans oublier la Forêt de Soignes (30% du territoire cadastré début 2021) et la proportion de logements équipés de jardins (33% selon un sondage réalisé à l’été 2020 – Dedicated, 2020). L’exploitation de photos aériennes infrarouges datant de 2020 a montré que la végétation couvre de l’ordre de 52% du territoire régional (Bruxelles Environnement, 2021).

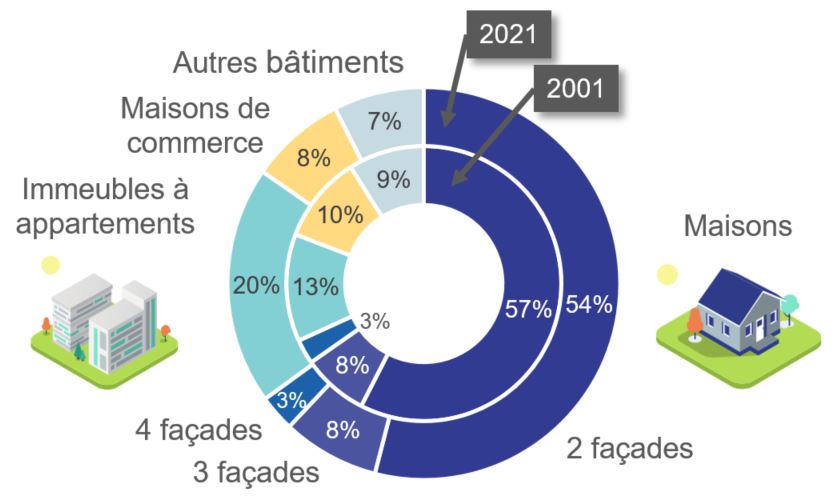

De plus en plus d’immeubles à appartements… et de garages

Excepté un palier entre 2009 et 2011 dû à la crise financière, le nombre de bâtiments ne cesse d’augmenter depuis 2001 : +100 bâtiments par an environ en moyenne, pour un total de près de 194.900 en 2021. Cette hausse est corrélée à l’évolution du nombre d’habitations. Le nombre de logements s’accroit en effet chaque année : de 5.000 logements par an en moyenne depuis 2011 pour atteindre près de 593.000 unités début 2021 (soit 9% de plus qu’en 2011).

Cette croissance s’accompagne d’une évolution continue de la typologie des bâtiments. Si les maisons deux façades représentent toujours plus de la moitié des bâtiments en Région de Bruxelles-Capitale, une redistribution s’opère en faveur des immeubles à appartements. Ces derniers connaissent une progression de près de 700 bâtiments par an en moyenne, soit +57% entre 2001 et 2021. Cet essor se fait au détriment des immeubles de commerce et des maisons deux façades, qui perdent respectivement 22% et 5% entre 2001 et 2021. En parallèle, les maisons trois et quatre façades progressent doucement (+4% pour chacune de ces catégories sur cette période).

Evolution du type de bâtiments : comparaison 2001-2021

Sources : IBSA sur base de données du SPF Finances (AG Documentation Patrimoniale) & Statbel

Enfin, le nombre de garages, de parkings et d’emplacements couverts au sein des maisons, des immeubles à appartements et de commerces est en forte croissance (+28% entre 2001 et 2021). La Région compte ainsi près de 3.100 places de parking supplémentaires chaque année en moyenne, sur un total de près de 283.000 unités en 2021.

À télécharger

Fiche(s) documentée(s)

Autre publication de Bruxelles Environnement

- Carte interactive de la répartition de la végétation en 2020

- Autres cartes interactives sur la nature

Etude(s) et rapport(s)

- Dedicated, septembre 2020. « Etude sur les opinions et les comportements des Bruxellois pour la résilience de leur ville dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 ». Etude commandée par Bruxelles Environnement. 51 pp. (.pdf)

- IGEAT-ULB (S. Vanhuysse, J. Depireux, et E. Wolff), 2006. "Etude de l'évolution de l'imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale". Etude commandée par Bruxelles Environnement. 60 pp. (.pdf)

Développement socio-économique de la Région bruxelloise

Actualisation : août 2023

1 Bruxellois sur 3 vit sous le seuil de risque de pauvreté

En 2020, d'après les statistiques fiscales disponibles (Statbel), le revenu moyen des Bruxellois s'élève à 30.598 euros par déclaration (15.444 euros par habitant). Il s'agit du revenu le plus faible parmi les 3 Régions belges. Ces revenus sont en outre inégalement répartis au sein de la population, le revenu médian étant inférieur que le revenu moyen.

Un taux d’activité de 68%

En 2022, parmi les 1.222.637 habitants de la Région, 68% ont entre 15 et 64 ans et sont donc considérés comme "en âge de travailler". Parmi ceux-ci, 68% sont effectivement disponibles sur le marché du travail ("population active"). Avec 65.303 personnes au chômage, le taux de chômage atteint 12% (de la population active, soit 8% de la population en âge de travailler).

Statut de la population en âge de travailler en RBC (15-64 ans) (2022)

Source : Statbel, d’après l’Enquête sur les Forces de Travail (EFT)

1 entreprise sur 5 emploie du personnel

Fin 2021, la Région comptait ainsi 115.541 entreprises, dont 22.557 avec personnel (soit un cinquième). Parmi les entreprises avec personnel, 89% ont moins de 20 employés et 89% sont associées à une activité tertiaire.

Entreprises bruxelloises en fonction du nombre d'employés (au 31 décembre 2021)

Source : IBSA, d'après Statbel

Un marché de l’emploi très largement dominé par les services

La Région de Bruxelles-Capitale comptait plus de 643.000 emplois fin 2021, très largement dominés par le secteur tertiaire (c'est-à-dire des services) (94%) :

- Le nombre d’emplois dans le secteur tertiaire tend à augmenter (+19.000 emplois en 10 ans), même s’il a connu une inflexion en 2012, 2013 et 2020.

- A l’inverse, le nombre d’emplois dans le secteur secondaire diminue progressivement (-9.000 emplois sur cette même période).

- Le secteur primaire est négligeable avec une centaine d’emplois (mais est en augmentation depuis 2018).

Evolution de la part des secteurs d’activités (en nombre d'emplois) en Région de Bruxelles-Capitale entre 2011 et 2021

Source : IBSA, répartition selon les codes NACE 2008 – données au 31 décembre

Entreprises bruxelloises par secteur d'activité (au 31 décembre 2021)

Source : IBSA, d'après Statbel (répartition selon les codes NACE 2008)

Lire le texte de transcription

- Le secteur primaire représente moins de 1% des entreprises bruxelloises.

- Pour ce qui est du secteur secondaire : 12% des entreprises ont une activité en lien avec la construction, et 3% sont des industries.

- Le secteur tertiaire est largement majoritaire : 27% des entreprises ont des activités spécialisées, scientifiques et techniques, 15% correspondent à des commerces et entreprises réparations de véhicules, 8% sont en lien avec l'information et la communication, 6% avec l'HoReCa ou encore 6% sont des services administratifs. Les autres types d'activités sont moins représentés en RBC.

Une valeur ajoutée en hausse de 3% par an en moyenne

La valeur ajoutée (brute aux prix de base, à prix courant) de la Région s'est élevée à plus de 80 milliards d'euros en 2021. Elle est essentiellement liée aux activités tertiaires (93%), les principales étant :

- les activités financières et d'assurance (20% de la valeur ajoutée),

- les administrations publiques (13%),

- les activités spécialisées, scientifiques et techniques (11%)

- l’information et la communication (8%).

- ainsi que le commerce (de gros et de détail) et la réparation des véhicules (7%)

À télécharger

Etude(s) et rapport(s)

- Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles, 2022. « Baromètre social 2021 – Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté ». 124 pp. (.pdf)

Liens utiles

- Statbel – Statistique fiscale des revenus

- Statbel – Enquête sur les Forces de Travail (EFT)

- Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Indicateurs statistiques :

- Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Publications Mini-Bru

Mobilité et transports en Région bruxelloise

Indicateur - Actualisation : mars 2024

2/3 des déplacements des Bruxellois∙es s’effectuent à pied, en transports en commun ou à vélo

Une enquête sur les comportements de déplacement (ECD) des Bruxellois∙es a été réalisée entre octobre 2021 et octobre 2022. Elle renseigne sur la mobilité des habitant.e.s à la fin de la crise sanitaire et juste après. Cette enquête se base sur un échantillon représentatif de la population. Réalisée pour la 1ère fois en Région bruxelloise, elle ne permet malheureusement pas d’évaluer comment la mobilité des Bruxellois.es a évolué.

Comment se déplacent principalement les Bruxellois∙es ?

- Les Bruxellois∙es privilégient le plus souvent la marche (mode principal dans 36% des déplacements) et utilisent assez souvent les transports en commun (métro, tram, bus) (22%) ou le vélo, électrique ou non (9%). Ensemble, ces 3 modes représentent deux tiers des déplacements.

- Ils ou elles utilisent la voiture moins d’une fois sur trois (27%).

Le train est utilisé pour seulement 1,6% des déplacements.

Les Bruxellois∙es privilégient la marche à pied pour plus d’1 déplacement sur 3

Source : Enquête sur les Comportements de Déplacement (ECD 2021-2022), Bruxelles Mobilité, distribution du nombre moyen de déplacements par habitant et par jour en fonction du mode de transport principal (N=7830)

Les Bruxellois∙es se déplacent en moyenne 3 fois par jour et dans 86% des cas au sein de la Région. Seulement un quart des déplacements sont liés au travail ou au suivi des cours. Dans 28% des cas, les déplacements sont effectués en combinant différents modes de transport.

Bon à savoir

Des enquêtes sur la mobilité des Belges ont par ailleurs été réalisées en 1999 (MOBEL), 2010 (BELDAM) et 2017 (MONITOR). Elles renseignent sur les pratiques de mobilité avant la crise sanitaire. Si ces enquêtes sont intéressantes pour contextualiser l’évolution de la mobilité en Belgique voire en Région bruxelloise, elles ne sont pas comparables avec l’enquête sur les comportements de déplacement (ECD) : tant les questionnaires que les méthodologies utilisées diffèrent. En outre, l’échantillon bruxellois de l’enquête MONITOR était relativement restreint.

De manière générale, les données de ces enquêtes mettent néanmoins en évidence une forte évolution des pratiques de déplacement en Belgique au cours des années 2000, avant la crise sanitaire, avec notamment :

- une progression sensible de l’usage des transports en commun et des modes actifs ;

- mais même si elle régresse, la voiture reste majoritairement utilisée par les Belges, que ce soit en nombre de déplacements (61% en 2017) ou en distance (74% en 2017).

La voiture reste privilégiée pour les déplacements entre la Région bruxelloise et les 2 autres Régions mais la marche est passée en tête pour les déplacements dans Bruxelles

En 2017, avec minimum 55% de part modale durant un « jour moyen », la voiture (conducteur ou passager) constitue le mode de transport principal pour les déplacements entre Régions, à destination et au départ de la Région bruxelloise. Le train est le second moyen de transport privilégié par les navetteurs pour rejoindre ou quitter la Région.

Répartition des modes de transport utilisés (en nombre de déplacements) en fonction de la Région de départ et d’arrivée

Source : Enquête MONITOR (2017), SPF Mobilité et Transports, 2019

En revanche, en ce qui concerne les déplacements dans la Région bruxelloise intra-muros, la marche arrive en première position (35%) suivie de près par la voiture (30%… contre 50% en 1999) et par les transports en commun (28%, train y compris). Le vélo se classe loin derrière (5%). Rappelons toutefois que compte tenu de la taille relativement limitée de l’échantillon, y compris en ce qui concerne les navettes de et vers Bruxelles, la marge d’erreur relative à ces données n’est pas négligeable.

1 employé∙e sur 2 est un navetteur

Le volume des navettes domicile-travail pèse lourd dans la mobilité régionale, puisque plus de 413.000 Flamand.e.s ou Wallon.ne.s ont un travail en Région bruxelloise, soit 1 employé∙e sur 2. Les Bruxellois∙es travaillant en Flandre ou en Wallonie sont cinq fois moins nombreux∙ses.

Les habitudes de mobilité des Belges ont beaucoup changé depuis la crise sanitaire

La crise liée au Covid-19 a profondément et peut-être durablement modifié les habitudes de déplacement des Belges. La prochaine enquête MONITOR débutée mi-2022 livrera des résultats sans doute assez différents de ceux de 2017. En attendant leur publication, d’autres ressources documentaires sont annonciatrices des bouleversements à l’œuvre : les plans de déplacement d’entreprises 2021, l’enquête sur l’évolution du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. ou encore les données de fréquentation de la STIB (voir ci-dessous).

Les déplacements domicile-travail au niveau des grandes entreprises marqués par une diminution de la part des transports publics, principalement au profit du vélo et de la voiture

Des données relatives aux déplacements domicile-travail sont fournies par les rapports relatifs aux plans de déplacements d’entreprise.

Bon à savoir

Les plans de déplacements d’entreprise (PDE), d’une durée de 3 ans, sont obligatoires depuis 2004 en Région bruxelloise pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs sur un même site et, depuis 2011, pour les entreprises et organismes publics occupant plus de 100 travailleurs.

Le dernier bilan a été établi pour l’année 2021, dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire. Il couvre 39% des emplois bruxellois (319 entreprises). Il en ressort que les principaux modes de déplacement domicile-travail utilisés par les travailleurs travaillant en Région bruxelloise concernés par les PDE sont, par ordre d’importance :

- la voiture (35%) ;

- le train (32%);

- les transports publics (18%) : STIB (essentiellement) /TEC/ De Lijn ;

- le vélo (7,6%);

- la marche à pied (4,3%);

- la moto (1,3%) ;

- le covoiturageSystème de transport qui consiste à partager l'utilisation d'une voiture particulière entre plusieurs personnes, principalement pour les trajets domicile-travail. (1,1%) ;

- les navettes d’entreprise (0,2%).

Le PDE 2021 révèle une forte diminution de la part des transports publics, en particulier de celle du train. La voiture a connu une légère augmentation et repasse en première position si l’on considère globalement les déplacements des Bruxellois.e.s et navetteurs. Enfin, la progression du vélo s’est encore accélérée : la proportion de cyclistes est passée de 4,4 à 7,6% soit 75% d’augmentation en 4 ans.

La crise du Covid a joué un rôle dans ces évolutions car les transports en commun ont été quelque peu délaissés pour raisons sanitaires au profit des modes individuels. Par ailleurs, le confinement et le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. ont pu provoquer un appel d’air vers la voiture en libérant de la place sur les routes et dans les parkings d’entreprises. Le vélo a également bénéficié de nouveaux aménagements réalisés en période COVID.

Généralement parlant, les modes de transports utilisés par les travailleur.euse.s diffèrent sensiblement selon leur lieu d’habitation et, notamment, selon qu’ils habitent en Région bruxelloise (37% des enquêté.e.s) ou à l’extérieur de celle-ci (63% des enquêté.e.s, dénommé.e.s ci-dessous « navetteurs »).

Avec une part modale de 41% des déplacements, bus, tram et métro sont de loin les modes de transport les plus utilisés pour les déplacements domicile-travail par les travailleur.euse.s bruxellois.e.s des entreprises PDE. Les navetteurs quant à eux privilégient largement le train (48%) et la voiture (41%).

Pour les déplacements domicile-travail concernés par les PDE, la voiture est le mode de déplacement principal pour 27% des Bruxellois.es et 41% des navetteurs

Source : Plans de déplacements d’entreprise 2021, Bruxelles Environnement, 2023

Lire le texte de transcription

Les modes de déplacement domicile-travail utilisés par les Bruxellois travaillant en Région bruxelloise concernés par les PDE sont, par ordre d’importance :

- les transports publics (41,3%) : STIB (essentiellement) /TEC/ De Lijn ;

- la voiture (27,4%) ;

- le vélo (14,4%) ;

- la marche à pied (11,2%) ;

- le train (3,5%) ;

- autres (moto, covoiturage, navettes d’entreprise) (2,1%).

Les modes de déplacement domicile-travail utilisés par les navetteurs wallons et flamands travaillant en Région bruxelloise concernés par les PDE sont, par ordre d’importance :

- le train (47,9%) ;

- la voiture (40,5%) ;

- les transports publics (4,8%) : STIB (essentiellement) /TEC/ De Lijn ;

- le vélo (3,6%) ;

- la marche à pied (0,3%) ;

- autres (moto, covoiturage, navettes d’entreprise) (2,9%).

En 2011 la proportion d’automobilistes était très similaire chez les travailleur.euse.s bruxellois.e.s (35%) et les navetteurs (38%) mais leur évolution a pris des chemins différents. Du coté des Bruxellois.e.s, la part d’automobilistes n’a cessé de diminuer, y compris durant la crise Covid, pour atteindre 27% en 2021. C’est uniquement chez les navetteurs que l’on observe un retour à la voiture (au détriment du train) sur la dernière période après un statuquo qui persistait depuis 2011. Coté bruxellois, l’usage de la STIB qui avait tendance à augmenter depuis 2011 a connu un net recul sur la dernière période. C’est vers les modes actifs que les Bruxellois se sont massivement tournés, le vélo occupant à présent plus de 14% de leur part modale et la marche 11%. Chez les navetteurs, le vélo a également fortement augmenté, soutenu par le développement du vélo électrique.

Le télétravail en nette progression depuis la crise sanitaire

Le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. continue d’augmenter ce qui se traduit par une réduction du nombre de déplacements domicile-travail (IBSA, 2021). La Région bruxelloise se distingue en la matière : 34% des employé.e.s télétravaillait minimum 1 jour par semaine en 2018, soit deux fois plus que la moyenne belge. En ne considérant que les navetteurs flamand∙e∙s et wallon∙ne∙s venant travailler à Bruxelles, ce pourcentage grimpait même à 43% (enquête en ligne SPF Mobilité et Transports, 2018). En 2021-2022, 48,5% des Bruxellois.e.s professionnellement actif.ive.s ont télétravaillé au moins un jour par semaine et plus de la moitié d’entre eux télétravaille au moins 3 jours (Bruxelles Mobilité, 2023).

L’obligation de télétravail pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 a dopé les chiffres, puisqu’1 employé∙e sur 2 serait concerné∙e en 2021 (selon une enquête réalisée auprès de 1500 Belges par le SPF Mobilité et Transports & VIAS Institute).

De plus, la crise sanitaire a transformé la pratique du télétravail : on est ainsi passé d’un recours occasionnel à un recours structurel. Et par rapport à 2020, le nombre de jours de télétravail augmente (SPF Mobilité et Transports & VIAS Institute, 2021).

Plus d’un ménage bruxellois sur deux ne possède pas de voiture

Globalement, le parc de véhicules à moteur immatriculés en Région bruxelloise (donc voitures y compris véhicules de société, autobus et autocars, camions et camionnettes, motos, etc.) ne cesse d’augmenter. Il s’est ainsi accru de 7% entre 2006 et 2023 (pour le parc auto, plus d’infos dans le focus sur ses caractéristiques environnementales). Compte tenu du contexte bruxellois, une part conséquente du parc de véhicules immatriculés dans la Région correspond à des véhicules de société. A cet égard, selon les données de Securex, 22% des travailleur.euse.s ayant un contrat à durée indéterminée travaillant à Bruxelles disposent d’un véhicule de société.

En ce qui concerne la motorisation des Bruxellois.e.s, l’enquête sur le budget des ménages (EBM, Statbel) révèle une diminution du taux de possession de voiturespar les ménages bruxellois : alors qu’au cours de la période 1999-2004, 75% des ménages bruxellois possédaient au moins une voiture, ce pourcentage est descendu à 55% en 2012-2016 puis à 54% en 2014-2018 (IBSA, 2023, sur base des moyennes des EBM effectuées sur cette période afin d’assurer une meilleure représentativité de l’échantillon bruxellois). Depuis 2019, Statbel a mis en place un double couplage entre, d’une part, les fichiers annuels de la population et ceux du parc de véhicules (DIV) et, d’autre part, les données fiscales (Belcotax) permettant de compter le nombre de voitures de société. Selon cette source, en 2022, 45% des ménages bruxellois et 73% des ménages belges disposent d’au moins une voiture (Statbel, 2023). Globalement, l’équipement automobile des ménages bruxellois augmente à mesure que l’on s’éloigne du centre vers la périphérie bruxelloise (Ermans T, Henry A. in IBSA 2022).

Par ailleurs, en moyenne, les voitures circulant en Belgique transportent 1,35 passagers (2017). Les derniers chiffres disponibles pour la Région bruxelloise indiquent un taux d’occupation de 1,3 passagers (2012) (IBSA, 2022, données « véhicules et réseau routier »).

Moins de trafic en Région bruxelloise ?

Selon les campagnes quinquennales de comptages réalisées par Bruxelles-Mobilité, le nombre de véhicules circulant en Région bruxelloise tendrait à se réduire :une légère diminution globale avait déjà été observée entre 2008 et 2012 et se poursuit jusqu’en 2018, pour atteindre 4% sur l’ensemble de la journée pour la période 2012-2018. Cette baisse est surtout marquée aux heures de pointe. En revanche, la fin de la nuit et les heures précédant la pointe du matin connaissent des augmentations (Bruxelles Mobilité, 2020, campagnes quinquennales de comptages sur 24h). Cette tendance s’observe sur tous les types de voiries (Bruxelles Mobilité, 2021).

Par ailleurs, les données disponibles pour la période 2000-2021 (site de Bruxelles Mobilité, novembre 2023) concernant le volume de véhicules motorisés (véhicules-km) sur le réseau routier bruxellois font état d’une baisse quasi continue depuis une vingtaine d’années. Le volume de trafic routier aurait ainsi diminué de 6% entre 2000 et 2019. Après une réduction très marquée en 2020, année où la crise sanitaire a culminé, le trafic a réaugmenté en 2021 mais sans atteindre le niveau de 2019 (-16,5% entre 2000 et 2021) (voir aussi focus « Quels ont été les effets du premier confinement COVID-19 sur l'environnement ? »).Ce constat est d’autant plus encourageant que tant le nombre de personnes travaillant en Région bruxelloise que la population ont fortement augmenté entre 2000 et 2021 (voir Développement socio-économique de la Région bruxelloise et Evolution démographique en Région bruxelloise).

Au niveau des tunnels, qui représentent une partie très spécifique des voiries non représentatif de l’ensemble du réseau, le flux de trafic (nombre de véhicules) s’est réduit de 22% entre 2019 et 2022 (comptages entre 06h et 22h). Il a par contre augmenté de 6,5% entre septembre 2022 et septembre 2023 (site de Bruxelles Mobilité, novembre 2023).

L’évolution récente de la congestion en Région bruxelloise reste difficile à jauger

Concernant les temps de parcours, les mesures effectuées par Bruxelles Mobilité en 2004, 2009 et 2016 indiquent une augmentation de la congestion à Bruxelles durant cette période (Bruxelles Mobilité, 2021) et ce, malgré une réduction du trafic.

Selon Bruxelles Mobilité, ce paradoxe peut s’expliquer par différents facteurs : caractère événementiel de la ville (grèves, manifestations, évènements…), chantiers (nombre multiplié par 10 au cours de la période 2011-2016), réaménagement de certains espaces publics se traduisant par une réduction de la capacité routière, modulation de la gestion des feux au profit des piétons, cyclistes et transports publics et, à l’échelle périurbaine, poursuite de l’augmentation des distances parcourues sur le réseau routier (cf. ring).

Notons que, compte tenu de l’importante croissance démographique en Région bruxelloise et de l’augmentation de la demande de transport de personnes et de marchandises qui en résulte, on peut supposer que les problèmes de congestion auxquels est confrontée la Région seraient encore plus prononcés s’il n’y avait pas eu de report modal depuis la voiture vers les autres modes.

En 2020 et 2021, années marquées par la pandémie avec une obligation ou un recours accru au télétravail, la congestion telle que mesurée par un fournisseur de services d’aide à la conduite (TomTom) et qui se rapporte à un périmètre plus large que la Région bruxelloise, a respectivement diminué de 9% et 5% relativement à 2019.

Selon les données de Bruxelles mobilité, entre avril 2023 et novembre 2023 (8 mois), pour un trajet intra-bruxellois (hors ring) d’une durée de 10 minutes en période hors congestion, un retard moyen de 0,95 minute est constaté à l’heure de pointe du matin et de 2,57 minutes à l’heure de pointe du soir. Pour ces mêmes mois, le retard était respectivement de 1,01 et 2,34 minutes en 2022 et de 0,86 et 2,21 minutes en 2021. Les données antérieures à avril 2021 ne sont pour le moment pas disponibles. Les données actuellement disponibles rendent difficiles d’établir les tendances en cours en matière de congestion.

Le transport de marchandises également dominé par la route

Le transport de marchandises est un secteur qui connaît une forte croissance. Selon le Bureau fédéral du Plan, à politique inchangée, les flux de marchandises (tonnes-km) devraient augmenter de 20% en Belgique entre 2019 et 2040. Le transport routier devrait rester le mode de transport prédominant à l’horizon 2040 (77% des tonnes-km) en raison de son caractère flexible. Les transports de marchandises par rail et par voies d’eau constituent néanmoins des alternatives importantes, notamment pour soulager le trafic routier et parce que dans certains cas ces modes sont plus efficaces et moins impactants pour l’environnement. Le transport ferroviaire connaitra la plus forte croissance (plus de 28% des tonnes-km d’ici 2040).

Bon à savoir

En juillet 2013, le Gouvernement a adopté un plan développant une stratégie pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale. La gestion du transport de marchandises constitue en effet un élément clé de l’amélioration de la mobilité et des problèmes qu’elle engendre, particulièrement en milieu urbain.

En Région bruxelloise également, le transport routier domine largement le transport de marchandises (90%). En 2021, les camionnettes (<3,5 t) représentaient 11% du trafic sur le réseau routier bruxellois. En 2012, ce chiffre était encore de 8 %. Le secteur de la construction est de loin le premier utilisateur de camionnettes (site de Bruxelles Mobilité). L'augmentation du nombre de camionnettes est en partie liée à l'introduction d'un prélèvement kilométrique. En effet, celui-ci ne s'applique qu'à partir de 3,5 tonnes. La progression du commerce électronique a également un impact important : entre 2019 et 2020, le volume de services express et de colis en Belgique a augmenté de 45 %. Le trafic de camions à Bruxelles et sur le Ring est resté relativement stable depuis 2019 et a été peu affecté par les mesures de lockdown. Selon des comptages effectués par Bruxelles Mobilité, environ 650.000 camions (>3,5 t) entreraient et circuleraient dans et autour de la Région chaque mois.

La voie d’eau (Canal) est surtout utilisée pour le transport des marchandises lourdes transportées en grande quantité, à savoir principalement les matériaux de construction et les carburants (IBSA, 2021). En 2022, près de 6,8 millions de tonnes ont été transportées sur la voie d'eau bruxelloise, dont 5 millions de tonnes de marchandises chargées et déchargées à Bruxelles même.

Quant au recours au rail pour le transport de marchandises à Bruxelles, il demeure très limité (Bruxelles Mobilité, 2017).

Après une forte chute liée à la crise sanitaire, la fréquentation de la STIB progresse à nouveau

Lire le texte de transcription

En 2022,

- 338 millions de voyage avec la STIB dont :

- 129 millions de voyages en métro

- 107 millions de voyages en tram

- 102 millions de voyage en bus

- 193.000 voyageurs montés dans un train dans une gare bruxelloise en moyenne par jour ouvrable (34 gares)

Jusqu’en 2019 (soit l’année précédant la pandémie de Covid), les données mettent en évidence une très forte augmentation des déplacements effectués en transports en commun urbains, et - dans une moindre mesure - en train :

- Le nombre de voyages avec la STIB a en effet plus que doublé voire triplé depuis 2000, selon le type de transport en commun utilisé.

- Les données relatives aux trains concernent le nombre de voyageurs montés dans un train dans une des gares bruxelloises. Ceux-ci ont progressé de 17% entre 2000 et 2019. Les gares de la jonction Nord-Midi y sont largement surreprésentées : 80% des voyageurs montés dans un train en RBC les empruntent.

Lors de la crise sanitaire et de la période proche qui l’a suivie, une diminution significative de fréquentation des transports publics a été observée. Celle-ci s'explique entre autres par l'impact de la pandémie COVID (report modal qui perdure) et de l’essor du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise.. La fréquentation de la STIB progresse cependant à nouveau pour atteindre en 2022 près de 80% des niveaux atteints en 2019. Cette même année 38% des voyages avec la STIB ont été réalisés en métro, 32% en tram et 30% en bus.

Les déplacements cyclistes poursuivent leur progression

Lire le texte de transcription

- 355 cyclistes en moyenne / heure sur base de comptages en 26 lieux et 4 périodes (2022)

- 1863 cyclistes victimes d'un accident de la route enregistrés en RBC (dont 4 tués) (2022)

- 36% des déplacements internes à la RBC se font exclusivement à pied (2021-2022), en légère progression

- 958 piétons victimes d'un accident de la route enregistrés en RBC (dont 7 tués) (2022)

- Les zones 30 et assimilées représentent 83% (en longueur) des voiries (2023)

Le nombre de cyclistes a également fortement progressé depuis 2000 : ils étaient 11 fois plus nombreux à l'heure de pointe en 2019 par rapport à 2000. Notons néanmoins que le nombre de cyclistes était faible en 2000.

A nouveau, les résultats de 2020 et 2021 ont fortement été influencés par les confinements (-7% de cyclistes entre 2019 et 2021), mais l’année 2022 est caractérisée par une forte ré-augmentation, pour arriver à un niveau supérieur à 2019.

Les accidents de la route enregistrés concernant des cyclistes ont également sensiblement augmenté sur la même période, notamment entre 2019 et 2022, avec une part croissante de vélos électriques ou motorisés parmi ceux-ci.

Afin d'épargner des vies sur la route et d'améliorer la qualité de vie notamment, la Région de Bruxelles-Capitale est passée en "Ville 30" depuis le 1er janvier 2021. Rouler à maximum 30 km/h dans les rues de la capitale est donc devenu la règle générale. Des exceptions existent cependant, sur certains grands axes, où la vitesse est limitée à 50 ou 70 km/h, et dans les zones de rencontre, où la vitesse est limitée à 20 km/h. Les zones 30 correspondent donc en 2023 à plus de 80% de la longueur des voiries.

Attention

Selon l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, le succès des déplacements en transports en commun ainsi qu’en vélo peut s’expliquer par divers facteurs : croissance démographique et rajeunissement sensible de la population bruxelloise, évolution des conditions de circulation (ralentissement du trafic) et de stationnement, appauvrissement de la population, …

En qui concerne la progression du vélo, on peut également y voir l’effet de diverses mesures encourageant ce mode de déplacement : essor du vélo électrique, développement d’infrastructures cyclistes (dont les itinéraires cyclables régionaux et communaux) et d’un réseau automatisé de location de vélos (Villo), évolution de la place du vélo dans l’espace public (e.a.via la mise en œuvre de la zone 30 généralisée), soutien à l’intermodalité vélos/transports en commun (parkings, possibilité d’embarquement, etc.), mise en place de plans de déplacements (entreprises, écoles), sensibilisation à l’effet du sport sur la santé ou à l’environnement, etc.

Un trafic aérien fortement impacté par la crise sanitaire et le changement des habitudes de travail

Lire le texte de transcription

178.930 avions ou atterris ou décollés à l’aéroport de Bruxelles National en 2022

Le trafic aérien à Brussels Airport a été stoppé en pleine croissance au début des années 2000 par la faillite de la Sabena, chutant alors de près de 20% en l’espace de 2 ans. Il a ensuite globalement diminué de 10% environ jusqu’en 2019 pour atteindre près de 235.000 mouvements cette année-là.

A l’instar de la plupart des modes de transports, le trafic aérien a ensuite à nouveau diminué, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 (- 50% en 2021 par rapport à 2019) et des nouvelles méthodes de travail (réunions à distance).

Documents

Fiche(s) documentée(s)

Fiche(s) de l’Etat de l’Environnement

- Air - Caractéristiques environnementales du parc automobile bruxellois

- Air - Les particules ultrafines émises par les activités aéroportuaires : le cas de l’aéroport de Bruxelles-National

- Energie – Consommation d’énergie liée au transport

- Bruit - (Multi-) Exposition au bruit des transports

- Bruit - Cadastre du bruit du transport routier

- Bruit -Cadastre du bruit du transport aérien

- Bruit - Cadastre du bruit du transport ferroviaire

- Bruit - Exposition de la population au bruit des transports

- Bruit - Le coût sociétal du bruit des transports

- Bruit - Ville 30 : quel impact sur le bruit ?

- Environnement pour une ville durable – Mise en place de la Zone de Basses Emissions : attentes

- Environnement pour une ville durable – Mise en place de la Zone de Basses Emissions : quel bilan ?

- Environnement pour une ville durable – La mobilité des entreprises par les plans de déplacement d’entreprises 2017

- Environnement pour une ville durable – Quels ont été les effets du premier confinement sur l’environnement?

Autres publications de Bruxelles Environnement

Etude(s) et rapport(s)

- Bruxelles Mobilité, Instituut voor Mobiliteit – Universiteit Hasselt, juin 2023. « Enquête sur le comportement de déplacement (2021-2022) – Rapport d’analyse : Région de Bruxelles-Capitale ». 91 pp. (.pdf)

- Bruxelles Mobilité 2023. « Enquête sur les comportements de déplacement 6 – Région de Bruxelles Capitale (2023)- Résumé », 21 pp. (.pdf)

- Bruxelles Mobilité, mai 2021. « Pourquoi y a-t-il plus d’embouteillages à Bruxelles alors que le volume de trafic diminue ? ». Good Knowledge – Diagnostic de mobilité en Région bruxelloise. 9 pp. (.pdf)

- Bruxelles Mobilité, mars 2017. « Pourquoi y a-t-il autant de camions dans et autour de Bruxelles ? ». Good Knowledge – Diagnostic de mobilité en Région bruxelloise. 5 pp. (.pdf)

- Bureau Fédéral du Plan (BFP) & SPF Mobilité et Transports, avril 2022. « Perspectives de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2040 ». 32 pp. (.pdf)

- IBSA, octobre 2021. « Analyse et impact du télétravail en Région de Bruxelles-Capitale - Rapport d’étude » . 76 pp. (.pdf)

- IBSA, juin 2019. « Focus n°32 – Les ménages bruxellois et la voiture ». 10 pp. (.pdf)

- IBSA, septembre 2022. « Focus n°53. Où sont les voitures ? Une géographie de l’équipement automobile des ménages à Bruxelles et en périphérie proche ». 11 pp. (.pdf)

- Observatoire de la mobilité - Ermans T., Brandeleer C., d’Andrimont C., Hubert M., Lebrun K., Marissal P., Vandermotten C., Wayens B., 2019. « Analyse des déplacements domicile-travail et domicile-école en lien avec la Région de Bruxelles-Capitale ». Cahier n°6. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Mobilité. 244 pp. (.pdf)

- Observatoire de la mobilité - Brandeleer C., Ermans T., Hubert M., Janssens I., Lannoy P., Loir C., Vanderstraeten P., 2016. « Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale ». Cahier n°6. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Mobilité. 163 pp. (.pdf) (chapitres 1-5) - (chapitres 6-9)

- Observatoire de la mobilité - Strale M., Lebeau P. ,Wayens B., Hubert M., Macharis C., 2015. « Le transport de marchandises et la logistique à Bruxelles : état des lieux et perspectives ». Cahier n°4. Etude réalisée pour le compte de Bruxelles Mobilité. 116 pp. (.pdf)

- Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale (Pro Velo), 2022. « Comptages et analyses de données – Rapport 2022 ». 68 pp. (.pdf)

- SECUREX « En 3 ans, 10% moins de voitures de société en région bruxelloise ; 11% de plus en Wallonie » (site consulté en avril 2024)

- SPF Mobilité et Transports, décembre 2022. « Enquête BEMOB : la pratique du télétravail en Belgique en 2022 ». 21 pp. (.pdf)

- SPF Mobilité et Transports, décembre 2019. « Enquête MONITOR sur la mobilité des Belges ». Enquête nationale sur la mobilité et la sécurité routière (2017). 49 pp. (.pdf)

- SPF Mobilité et Transports, mars 2018. « Chiffres clés du télétravail en Belgique ». 17 pp. (.pdf)

- SPF Mobilité et Transports, février 2023. « Enquête fédérale sur les déplacements domicile - travail 2021-2022 ». 64 pp. (.pdf)

- Wrzesinski, D. Vander Elst D. & Kluppels, L., septembre 2021. « Télétravail en Belgique – avis de la population sur les conditions de télétravail après la crise du COVID19 ». Bruxelles, Belgique : institut Vias – KCC. 17 pp. (.pdf)

Plan(s) et programme(s)

Liens utiles

- Bruxelles Mobilité – Observatoire Good move

- Bruxelles Mobilité – Good Move

- Bruxelles Mobilité - Ville 30

- Institut bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) – Thème « Mobilité et Transport »

- Statbel – Enquête sur les forces de travail (EFT)

- Statbel – Possession de voitures par les ménages

- SPF Mobilité et Transports - Statistiques

- STIB - Statistiques

- SNCB – Chiffres voyageurs montés

- Skeyes - Brussels Airport – Statistiques

Le climat en Région bruxelloise

Indicateur - Actualisation : février 2021

Un climat tempéré océanique en RBC

La Belgique est caractérisée par un climat tempéré océanique, qui s’explique par sa latitude moyenne (entre 49° et 51°N) et par la proximité du pays de l’océan Atlantique.

En effet:

- La localisation géographique (latitudes moyennes) situe la Belgique au niveau de l’oscillation du front polaire (lieu de rencontre des masses d’air chaud venant du sud et des masses d’air froid venant du nord). C’est cette oscillation qui amène le « beau temps » en été (lorsque le front polaire passe au nord de nos latitudes) et du temps plus « froid » en hiver (lorsque le front polaire passe au sud de nos latitudes, amenant les masses froides du nord au niveau de notre pays).

- La proximité de l’océan confère à la Belgique un climat généralement humide, aussi bien en été qu’en hiver, notamment en raison de la présence du Gulf Stream, courant océanique chaud qui remonte les côtes européennes et favorise l’évaporation et donc la formation de nuages, et qui empêche les mers de geler ainsi que le développement d’hivers très froids (comme dans l’est canadien, par exemple). De plus, de par l’inertie thermique des océans (ils se refroidissent et se réchauffent plus lentement que la terre), la chaleur (ou la fraîcheur) qu’ils emmagasinent est lentement restituée à l’atmosphère. Ainsi, la chaleur que l’océan emmagasine durant l’été continue de se répandre dans l’atmosphère pendant l’hiver, et inversement durant l’été, où l’océan restitue la fraicheur emmagasiné pendant l’hiver à l’atmosphère estivale.

En moyenne, le climat belge est donc caractérisé par des étés relativement frais et humides, et des hivers relativement doux et pluvieux.

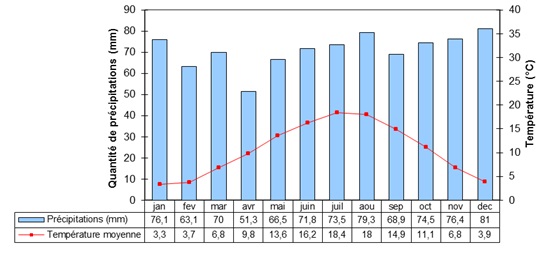

Ainsi, la température moyenne annuelle à Uccle (calculée sur une période de 30 ans, à savoir 1991 – 2020) est de 11°C, soit un réchauffement moyen de 1,2°C par rapport à la période 1961-1990 (9,8°C). Les quantités annuelles de précipitations, quant à elles, s'élèvent à 837 mm d'eau.

Normales climatologiques à la station d'Uccle (1991–2020) : variations mensuelles des quantités de précipitations et températures moyennes

Source : IRM, site web : les normales mensuelles à Uccle

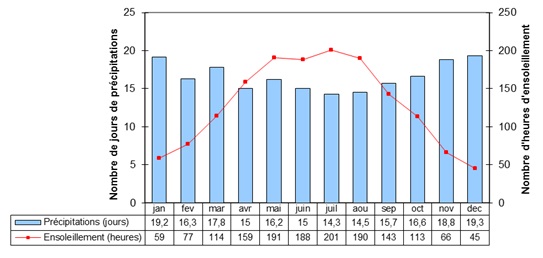

Normales climatologiques à la station d'Uccle (1991–2020) : variations mensuelles du nombre de jours de précipitation et du nombre d'heures d'ensoleillement

Source : IRM, site web : les normales mensuelles à Uccle

Même en Belgique, il existe des variations de climat en fonction des régions. Ainsi, la température moyenne dans les Hautes Fagnes ne dépasse en réalité pas les 7.5°C, alors qu’elle est de 11°C en Campine. Ces différences de température sont principalement déterminées par deux facteurs :

- la distance de la mer (dont l’inertie thermique a également une influence plus locale),

- l’altitude (on enregistre une diminution de 0.6°C par gain de 100 m d’altitude).

Les hauts plateaux de l’Ardenne sont donc en moyenne 3°C plus frais que les plaines. Il en va de même pour les précipitations, qui sont généralement plus importantes en altitude et sur les pentes orientées au vent amenant la majorité des pluies (sud-ouest).

Un climat en évolution au cours des 20e et 21e siècles

Selon les données de l'IRM (Rapport Climatique 2020, IRM), le climat belge a évolué au cours des 20e et 21e siècles :

- Augmentation marquée et assez brutale des températures saisonnières et annuelles (de l’ordre de 1°C) à deux reprises, dans la première moitié du 20e siècle et dans les années 1980.

- Augmentation significative de la température estivale la plus élevée (+0.85°C par décennie depuis 1981), ainsi qu’une augmentation particulièrement significative du nombre de jours par an où la température minimale journalière (la température nocturne, donc) a atteint au moins 15°C (+3,9 jours par décennie depuis 1981).

- Augmentation significative du nombre, de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur.

- Augmentation significative des cumuls annuels de précipitation (d’environ 9% entre 1833 et le début du 21e siècle), en particulier des cumuls hivernaux (d’environ 30%).

- Tendance à l’augmentation de l’intensité et la fréquence des précipitations orageuses dans la Région bruxelloise observée, à plus court terme (+0.5 jour de précipitations abondantes par décennie depuis 1981).

(Voir le focus "Evolution du climat en Région bruxelloise" dans le chapitre Climat, la fiche documentée climat n°2 et le rapport de l'IRM pour plus de détails)

2020, l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec de faibles précipitations

Le climat de l’année 2020 a vu plusieurs records battus, particulièrement en termes de températures. On enregistre effectivement un record de température moyenne à Uccle de 12,2°C (la normale est de 10,6°C) à savoir l’année la plus chaude depuis 1833, et une température la plus faible de seulement -2,4°C. A l’échelle planétaire, l’Organisation météorologique mondiale (WMO) déclare l’année 2020 dans le top 3 des années les plus chaudes.

Il est également tombé moins de précipitations que d’habitude à Uccle (731,9 mm, pour une normale de 852,4mm), sur une période de 169 jours (normale : 198,7 jours).