Eclairage raisonné dans les espaces verts

- Biodiversité

- Gestion écologique

- Faune

- Flore

1. Pourquoi ?

La pollution en milieu urbain fait plus généralement écho à la pollution atmosphérique, à la contamination des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) par les hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante., aux déchets sauvages… mais plus rarement aux nuisances lumineuse. Ce terme désigne entre autres la conséquence de l’éclairage nocturne omniprésent des villes qui perturbe la faune et la flore, désoriente et éblouit les espèces nocturnes, et fragilise les populations d’espèces d’insectes attirés par la lumière. La lumière peut aussi créer de véritables obstacles pour la plupart des espèces de chauves-souris, perturber les cycles des végétaux (notamment la floraison), a des incidences sur la santé humaine (l’excès d’éclairage public qui pénètre dans les chambres peut en effet provoquer des troubles du sommeil), provoque l’éblouissement des conducteurs, impacte les observations astronomiques...

Le halo lumineux qui en résulte, combiné au morcellement du réseau écologique et à la diminution de la qualité des milieux, représente donc une source supplémentaire de mortalité pour bon nombre d’espèces de la faune.

Un éclairage nocturne permanent a initialement été mis en place dans un souci de sécurité et de mise en valeur du patrimoine architectural. Mais en 30 ans, les émissions lumineuses extérieures ont été multipliées par 10 en Italie (Source : Recommandations pour la prévention des émissions lumineuses, OFEV, 2005), en France en 15 ans, entre 1984 et 1999, la consommation énergétique due à l'éclairage public aurait doublé et les points lumineux auraient augmenté d'un million (Source : Actes rencontres éclairage public, ADEMA, mars 2005). Heureusement, il existe aujourd’hui des technologies plus performantes qui réduisent sensiblement les consommations d’énergie. Reste à lutter contre l’excès d’éclairage dans une perspective de protection de la faune.

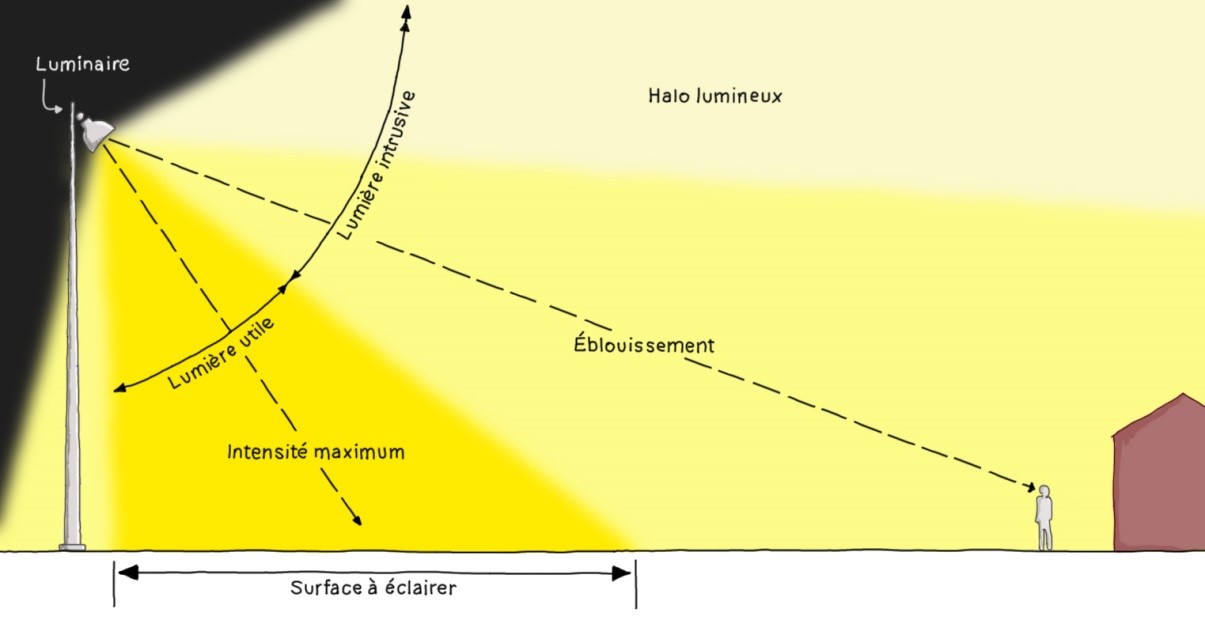

Au vu de l’impact négatif de l’éclairage sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et la santé humaine, une réflexion doit d’urgence être engagée sur les besoins réels et les moyens mis en place concernant l’éclairage public. Quelques principes de base permettent déjà de réduire sensiblement les nuisances lumineuses, liées à la lumière émise vers le ciel directement ou par réflexion sur les surfaces environnantes. De 30 à 50 % de la lumière émise serait ainsi tout simplement perdue.

Les nuisances lumineuses sont devenues un véritable fléau environnemental face auquel de nettes améliorations sont nécessaires. Tendre vers un éclairage plus raisonné des espaces extérieurs, en particulier dans les espaces verts et dans les abords végétalisés des bâtiments, est une démarche durable de par son impact économique et écologique, et sur la santé humaine.

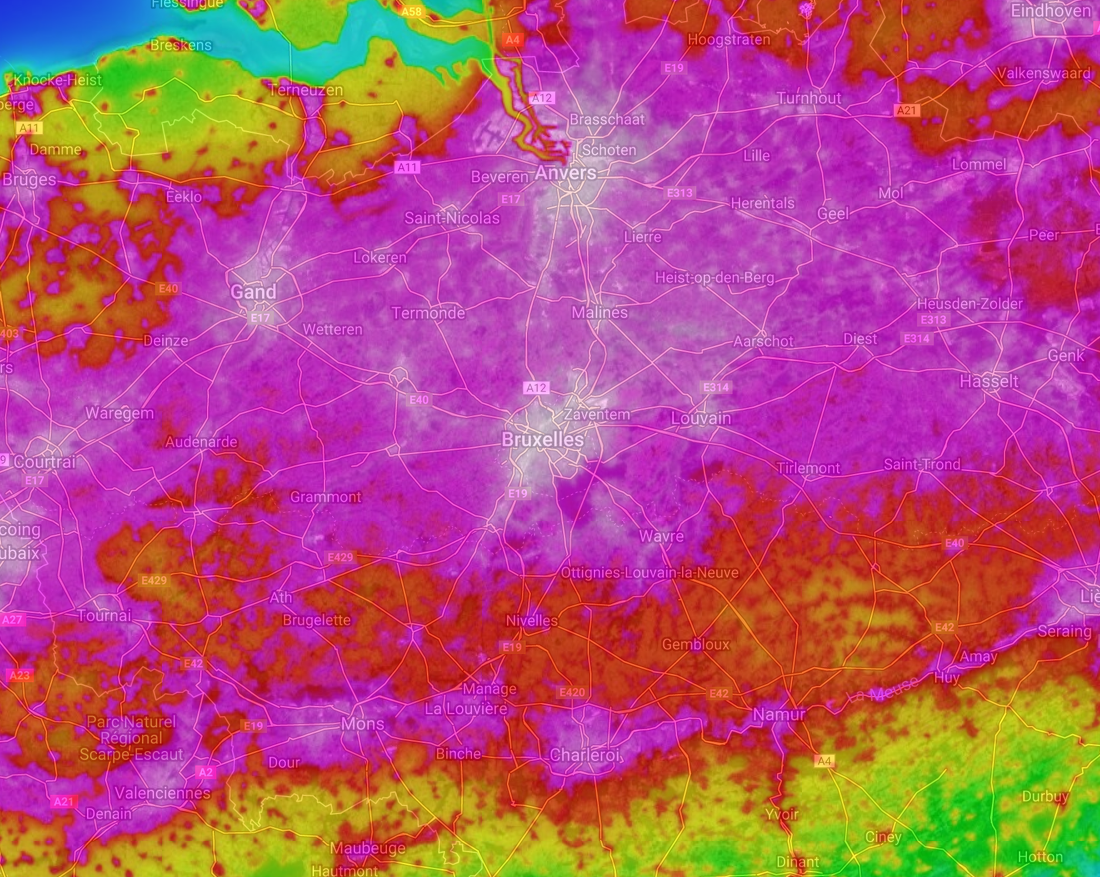

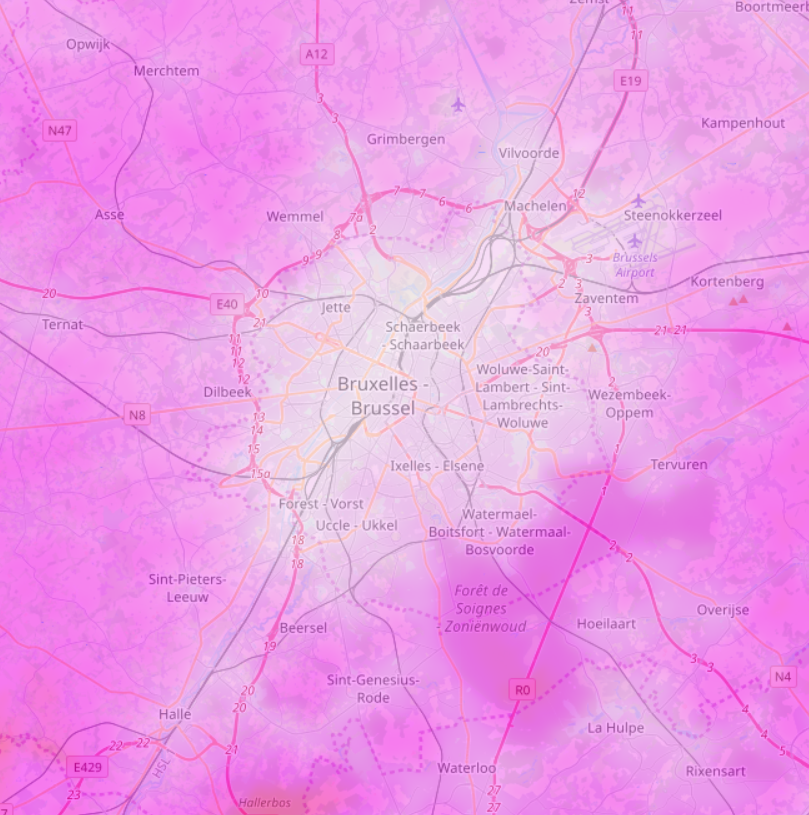

La carte ci-dessous permet de visualiser la situation en Région de Bruxelles-Capitale. Les nuisances lumineuses y sont très puissantes et omniprésentes. Le gestionnaire d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. bruxellois a donc une opportunité de fournir des zones refuges non éclairées pour la faune et d’adapter l’éclairage dans les zones où celle-ci est strictement nécessaire.

Lire le texte de transcription

- Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planète) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Situation typique des grands centre urbains.

- Magenta : 50-100 étoiles visibles : les premières constellations commencent à être visibles.

- Rouge : 100-200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent.

- Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions : la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent. Situation typique des moyennes banlieues.

- Jaune : 250-500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions.

- Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille. La Voie lactée est souvent perceptible mais est encore très sensible aux conditions atmosphériques. Typiquement, les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40-50° de hauteur.

- Cyan : 1000-1800 étoiles : la Voie lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat (elle se distingue sans plus).

- Bleu : 1800-3000 : la Voie lactée se détache assez nettement néanmoins des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là. Le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon.

- Bleu nuit : 3000-5000 étoiles : bon ciel, la Voie lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés et n’affectent pas trop la qualité du ciel.

- Noir : plus de 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon.

2. Comment ?

2.1. Évaluation des besoins

La situation idéale pour la protection de la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). en espaces verts en particulier est l’absence complète d’éclairage. Le recours à celui-ci doit donc être limité seulement aux endroits où c’est nécessaire pour le passage et la sécurité et devenir l’exception et non la règle.

En premier lieu, le gestionnaire doit évaluer les besoins réels d’éclairage au sein de l’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. durant la nuit. Il est important de positionner de manière judicieuse les sources de lumière mais également d’en définir les périodes d’utilisation. Les questions suivantes permettent de définir les besoins du site :

Accueil du public

- Quelles sont les zones accessibles au public ?

- Quelles sont les heures d’accueil du public ?

- Quel est le degré de fréquentation du site ?

- Des personnes sont-elles susceptibles de fréquenter le site la nuit ?

Valorisation du patrimoine culturel

- Quels sont les points d’intérêt que je souhaite valoriser à l’aide d’un éclairage ?

- Mon espace vert dispose-t-il de bâtiments ? Sont-ils occupés en soirée ou la nuit ?

Protection du patrimoine naturel

- Mon espace vert dispose-t-il de zones naturelles d’intérêt ?

- Mon espace vert possède-t-il un statut de protection de la nature particulier (Natura 2000, réserve…) ?

- Quelles espèces fréquentent mon site et sont susceptibles d’être impactées par la lumière ?

- Comment mon site se positionne-t-il par rapport au maillage bleuLe Maillage bleu est un programme mis en œuvre depuis 1999, qui vise plusieurs objectifs : séparer les eaux usées des eaux propres afin de limiter l'apport d'eau aux stations d'épuration, restaurer certains éléments du réseau hydrographique de la Région, réaménager des tronçons de rivières, des étangs et des zones humides pour leur rendre toute leur valeur biologique, et leur faire éventuellement bénéficier de mesures spéciales de protection, et assurer la fonction paysagère et récréative de ces sites. et vert ? Quels sont les couloirs de déplacement potentiels ou observés de la faune ?

Sur base des réponses à ces questions, le gestionnaire pourra mettre en place un éclairage adapté aux besoins identifiés tout en préservant au maximum le milieu naturel.

Idéalement, chaque point lumineux (ou série de points similaires) en place doit faire l’objet d’une évaluation de sa pertinence au regard des questions listées. L’éclairage sera dans tous les cas proscrit en zone Natura 2000 ainsi que dans les réserves naturelles et forestières.

2.2. Zones d’éclairage

Une fois les besoins réels en éclairage au sein de l’espace vert évalués, le gestionnaire identifie les points d’installation pour lesquels un éclairage est indispensable. Il s’agit généralement des zones de cheminement principales et des éventuels éléments du patrimoine culturel (sculpture, plans d’eau…) que comporte le site. L’éclairage provenant des bâtiments ou placé pour la mise en valeur de ceux-ci doit aussi être rationnalisé.

Pour ces derniers, une réflexion doit être menée au cas par cas en prenant en compte des éléments comme la fréquentation du site en soirée, les façades à mettre en valeur et la position de l’élément par rapport aux zones naturelles d’intérêt et de passage de la faune. Cependant, le gestionnaire veillera à limiter au maximum ces aménagements et dans tous les cas à limiter la période d’éclairage.

Pour les cheminements, il est préférable de privilégier un éclairement homogène mais moins intense que quelques points fortement éclairés. Si cela est possible, le cheminement sera réalisé à l’aide d’un revêtement sombre pour limiter la réverbération de la lumière. La couleur de l’éclairage est aussi importante (cf. infra).

2.3. Type d’éclairage

- Lorsque les points d’implantation ont été identifiés, il faut ensuite choisir le matériel d’éclairage. De manière générale, les objectifs principaux sont :

- minimiser les pertes de lumière en dehors de la zone cible ;

- produire une lumière dont l’intensité est adéquate ;

- produire une lumière dont la longueur d’onde est la moins dommageable pour la biodiversité ; dans le cas des chiroptèresOrdre de mammifères souvent nocturnes et insectivores, adaptés au vol grâce à des membranes alaires fixées entre leurs doigts, sur les flancs et parfois sur la queue, et appelés communément chauves-souris. (chauves-souris), c’est l’ambre et le rouge sans émission d’UV ;

- éviter d’éclairer les zones naturelles d’intérêt et les zones de passage de la faune (ruisseaux, haies, arbres, lisières, rochers…).

Concernant les pertes de lumière vers le ciel, le gestionnaire doit privilégier les lampadaires dont le faisceau lumineux est dirigé vers le bas et limité à la zone que l’on souhaite éclairer. De plus, la source de lumière doit être positionnée le plus bas possible pour en limiter la zone de visibilité. Pour un sentier, du « path-lighting » de maximum 1 m de haut peut être suffisant. Enfin, l’éclairage par le bas (dalle dans le sol) doit être proscrit ! La situation idéale reste l’absence complète d’éclairage lorsque cela est possible.

Le type d’ampoule a également une influence. Aujourd’hui, les LED remplacent les anciennes ampoules qui ne sont plus disponibles sur le marché. Les LED diffusant une lumière blanche qui se rapproche de la lumière du jour sont cependant à éviter au profit de LED ambrés ou rouges qui ont un impact moindre sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. L’éclairement lumineux peut être limité à 10 lux (c’est à dire 10 lumens par m²) et ne doit en aucun cas dépasser les 25 lux. Afin de rationaliser l’éclairage public, plusieurs types de luminaires et d’ampoules sont disponibles sur le marché et recommandées par diverses associations en détails sur le site de l’association ASCEN, qui milite pour une rationalisation de l’éclairage public.

Le lux est l’unité de l’éclairement, soit la densité du flux lumineux tombant sur une surface de 1 m². Quelques valeurs usuelles en lux :

Lorsque l’éclairement d’une surface n’est pas uniforme, il convient d’effectuer une moyenne arithmétique en différents points pour définir l’éclairement moyen, dont voici quelques valeurs usuelles, en lumière naturelle ou artificielle :

- Plein soleil à midi : 100 000 lx

- Temps nuageux : 2 000 à 10 000 lx

- Pleine lune : 0,25 lx

- Bureau : 400 à 600 lx

- Habitation : 150 à 300 lx

- Rue éclairée : 20 à 50 lx

La notion d’éclairement fait donc intervenir, en plus de la source, la position de la surface éclairée.

Pour renforcer son action en faveur de l’environnement, le gestionnaire peut se tourner vers un éclairage alimenté par l’énergie solaire ou éolienne. Il peut en outre prendre en compte les critères suivants pour minimiser l’empreinte écologiqueMesure de la pression exercée par l'homme sur son environnement. Cet outil évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins en absorption de déchets. L'empreinte écologique est exprimée en hectares. de son dispositif :

- rendement photométrique (lumière réellement utile sur la totalité produite) ;

- facilité d’entretien (notamment étanchéité à la poussière et aux insectes) ;

- compatibilité avec les types d’ampoules les plus performantes et les systèmes de gradation ;

- matériaux recyclables.

Enfin, l’entretien du système d’éclairage est très important et permet de conserver un rendement maximum. Cet entretien doit être planifié comme toute autre intervention par le gestionnaire et cette planification doit être intégrée au plan de gestion de l’espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières..

C’est le gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité à Bruxelles, Sibelga, qui pose, actionne et entretient les éclairages pour toutes les communes et Bruxelles Mobilité, pour les voiries régionales. Les communes doivent donc collaborer avec cette instance pour poser leurs exigences en termes d’entretien et profiter de leur expérience en la matière.

2.4. Période d’éclairage

Il est primordial de tenir compte des périodes de fréquentation du site ainsi que de l’importance de celle-ci dans un plan d’aménagement rationnel. L’éclairage continu tout au long de la nuit est difficilement justifiable et des alternatives existent, permettant d’économiser jusqu’à 30% d’énergie.

Si un éclairage continu peut être mis en place dans les zones fortement fréquentées en début de soirée, celui-ci doit impérativement être limité au-delà d’une certaine heure afin de garantir plusieurs heures d’obscurité totale à la faune et à la flore. Un bon compromis consiste à diminuer l’intensité de l’éclairage à partir de 22h par dimming et de le couper complètement de minuit jusqu’au lever du soleil. Cela peut être réglé de manière automatique par horloge astronomique de la façon suivante :

- allumage au coucher du soleil ;

- dimming dès 22h00 ;

- extinction entre minuit et 6h00 du matin ;

- extinction au lever du soleil.

Une autre possibilité est l’installation d’un système de détection des mouvements (bien réglé et bien orienté), dans le cas des cheminements piétons afin de garantir la sécurité des passants nocturnes. Ce système est néanmoins peu fiable à proximité d’arbres car l’éclairage peut se déclencher par exemple sur le simple mouvement de branches. S’ils sont placés en position basse, les détecteurs peuvent également être vandalisés. Ce système nécessite également une installation de télécontrôle pour en vérifier le bon fonctionnement.

Des interrupteurs crépusculaires sont également disponibles. Ils déclenchent l’éclairage grâce à des cellules photo-électriques sensibles à la luminosité naturelle environnante. Ces systèmes peuvent cependant se mettre en route en pleine journée si les conditions météorologiques obscurcissent fortement le ciel.

L’horloge astronomique est donc le système le plus fiable. Il permet de programmer précisément la durée d’éclairement en fonction de la durée de la nuit et n’est sensible ni aux conditions climatiques ni à la salissure d’un éventuel système déclencheur extérieur.

3. Retours d’expérience

Éclairage adapté au Rouge-Cloître

Bien connu des Bruxellois, le site de l'ancien prieuré du Rouge-Cloître (Auderghem, Bruxelles) est composé d'une suite de mares et d'étangs. Cernés par un mur d'enceinte, les bâtiments qui ont survécu jusqu'à nos jours se situent au centre de l'ensemble. C'est la bien-nommée rue du Rouge-Cloître qui mène les promeneurs depuis la chaussée de Tervuren jusqu'au mur d'enceinte.

La commune d'Auderghem en collaboration avec Sibelga, propriétaire d'une grande partie de la rue, a désiré remplacer l'éclairage vétuste, blanc ou jaunâtre selon les lampadaires. Cette rue qui longe les deux étangs situés en aval du site fait cependant partie de la zone Natura 2000. Les travaux ont été réalisés au printemps 2016.

L'intérêt de ce nouvel éclairage public est qu'il permet aux usagers de bénéficier de lumière dans cette rue tout en ne gênant pas les chauves-souris. Ce type d'éclairage, conçu avec la participation de chiroptérologues (spécialistes des chauves-souris), est une technologie assez récente développée aux Pays-Bas. Il s'agit d'un éclairage LED de couleur ambre qui semble être la longueur d'onde la moins mauvaise pour les chauves-souris mais aussi pour l'être humain : cette couleur permet en effet à un promeneur de pouvoir identifier toute personne qui arrive en sens inverse, sans être ébloui. Les appareils LED sont également équipés de variateur d’intensité et gérés à distance.

Environnement nocturne : l’exemple de la citadelle de Lille

Les éclairages du parc de la citadelle ont été adaptés principalement pour les chauve-souris qui chassent dans le boisement, au-dessus des prairies et des plans d’eau. Le type de luminaire installé possède un bafflage interne spécial (caches particuliers qui guident la lumière vers la cible). Il oriente la lumière verticalement et donc limite le halo lumineux et l’éblouissement gênants pour les êtres humains et la faune. La lumière jaune sans UV des lampes à sodium haute pression attire moins les insectes. De plus, l’éclairage s’éteint complétement à minuit.

4. Pour aller plus loin

À télécharger

- pdfInfo-Fiche de Bruxelles Environnement sur la pollution lumineuse

- pdfLe guide "Les Oiseaux, le verre et la lumière dans la construction" de l’ASPAS aborde des cas pratiques inspirants

- pdfLe Plan lumière 2017 de la Région de Bruxelles-Capitale

- pdfPoster synthétique sur les éclairages recommandés (document de l’ASCEN)

- pdfRecommandations pour la prévention des émissions lumineuses - OFEV, 2005

Liens utiles

- Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturne (ASCEN)

- Voir étude de Kamiel Spoelstra : Spoelstra, K., R. H. A. van Grunsven, J. J. C. Ramakers, K. B. Ferguson, T. Raap, M. Donners, E. M. Veenendaal, and M. E. Visser (2017). Response of bats to light with different spectra: light-shy and

- Vleermuisvriendelijke verlichting (Batlamp)