Les avantages des vergers hautes tiges sur les plans écologique, agronomique et paysager

- Agriculture

- Biodiversité

- Verger

- Gestion écologique

- Arbres

1. Pourquoi ?

Aujourd’hui les vergers haute-tige des zones rurales n’occupent plus que des superficies marginales originelle en Wallonie (entre 1950 et 2000, perte de 99 % de la surface) alors que dire des milieux citadins. L’urbanisation, la standardisation et l’industrialisation de la production fruitière, l’intensification agricole via l’avènement du verger intensif, les campagnes d’arrachages voire tout simplement l’abandon des vieux vergers sont à la base de leur disparition. Ils sont pourtant d’une importance cruciale pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et les équilibres des paysages et écosystèmes agro-pastoraux.

Les vergers haute-tige, rebaptisés aujourd’hui éco-vergers ou anciennement prés-vergers parce que souvent plantés dans de pâtures, présentent d’innombrables avantages, tant pour la nature que sur le plan agronomique et paysager :

- présence de cavités propices à de nombreux oiseaux, insectes et chauves-souris souvent auxiliaires précieux en agriculture ;

- floraison abondante qui nourrit de nombreux pollinisateurs et partant leurs prédateurs ;

- surplus de fruits qui nourrit la faune avicole ;

- participation à la création d’un habitat diversifié (souvent associé aux haies vives et prairies) ;

- amélioration des paysages par leurs formes, leurs couleurs, leurs floraisons et comme élément structurant.

De plus, les fruitiers haute-tige sont également plus rustiques et résistants aux maladies (en comparaison des basse-tige notamment) et contribuent à créer des ensembles paysagers de très grande qualité esthétique. Se promener dans un verger en fleur au printemps ou au moment de la récolte des fruits participe indéniablement à la reconnexion des humains avec la nature et les saisons, à s’apaiser et se ressourcer. Les vergers sont aussi un vecteur pédagogique très efficace et également un facteur d’implication citoyenne très puissant. Inviter la population à contribuer à gérer un verger, c’est renforcer le dialogue avec cette population, lui permettre de s’approprier l’espace et de mieux le respecter.

Si l’on conçoit la présence de l’arbre fruitier principalement dans un verger ou pré-verger campagnard, on peut aussi le retrouver ailleurs : dans les jardins, en bordure de route ou de chemin et aussi comme arbre isolé.

À Bruxelles, l’intérêt de créer ou de maintenir des vergers répond aux enjeux suivants :

- préserver les reliques agricoles en ville ;

- augmenter la disponibilité en habitats et nourriture pour une partie de la faune sauvage ;

- profiter de l’opportunité offerte par les vergers (même quelques arbres) pour végétaliser les abords de bâtiments ;

- compléter/enrichir l’aménagement d’un potager collectif ;

- produire une alimentaire locale ;

- améliorer le patrimoine paysager et culturel (exemple des vergers à Kriek de Schaerbeek).

2. Comment ?

2.1. Choix du site

Un verger ne peut s’implanter n’importe où. Pour lui garantir une certaine longévité (certains fruitiers peuvent atteindre 100 ans), il faut faire attention aux points suivants :

- éviter les zones trop venteuses et soumises aux gelées tardives ;

- éviter les situations de sol trop humide ou trop secs ;

- éviter leur installation dans certains milieux naturels d’intérêt biologique comme des prairies maigres (prairie installée sur un sol pauvre en éléments nutritifs et avec une richesse botanique souvent supérieure) ;

- privilégier les sites à bon ensoleillement, exposition au sud ou sud-ouest idéalement ;

- s’assurer d’avoir un sol suffisamment profond et de bonne qualité (avec chaulage et apport de matières organiques si nécessaire) ;

- l’associer à des potagers quand c’est possible (à proximité ou en bordure de parcelles par exemple).

Il convient aussi de réfléchir dès le départ à la manière d’entretenir le couvert herbacé du verger. Le pré-verger peut être entretenu par fauchage et production de foin, ou par le pâturage d’animaux. Le recours à des races rustiques comme le mouton roux ardennais peut en outre parfaitement compléter la démarche écologique. Si la surface est petite (moins d’un hectare), on pourra toujours avoir recours à de l’éco-pâturage soit en limitant la période de présence des animaux en fonction du couvert disponible soit en ayant recours à des animaux de plus petite taille. Si le verger couvre quelques ares, on aura recours à une fauche mécanisée ou manuelle (attention à la protection des pieds d’arbre).

Voir la fiche thématique n°43 « Eco-pâturage »

2.2. Espèces et variétés

Les pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers sont les fruitiers les plus plantés en Région de Bruxelles-Capitale. Selon les conditions édaphiques du sol et l’exposition, il est possible de planter des fruitiers plus gélifs tels que le pêcher et l’abricotier. D’anciens fruitiers comme le néflier, le cognassier peuvent aussi être remis à l’honneur dans un verger.

La qualité des fruits (goût, aspect…) et leur vocation sont des paramètres importants dans le choix des variétés. D’autres critères sont aussi à prendre en compte :

- périodes de floraison et de maturation ;

- mode de fécondation : fécondation croisée (impose la plantation de variétés compatibles) ou autofécondation ;

- résistance aux maladies (le Centre wallon de Recherche Agronomique travaille depuis de très nombreuses années sur les variétés résistantes) ;

- alternance : certaines variétés ont une productivité irrégulière : bonne production une année, pratiquement aucun fruit l’année suivante ; il convient donc de diversifier les variétés ;

- conservation et valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. des fruits (les variétés hâtives se conservent moins longtemps).

Selon la localisation et les conditions microclimatiques, le milieu urbain permet une diversification des fruitiers avec la plantation de figuiers ou d’actinidias (kiwi et kiwaï – plantes grimpantes), la vigne à vin… Si la place disponible est réduite, les quelques arbres haute-tige peuvent être complétés par des plantations de petits fruitiers : cassis, groseilles, framboises, mûres, myrtilles, cassis, etc. Là aussi la variété et la palette de goût sont au rendez-vous. Ce type d’aménagement peut même être ouvert à la consommation sur place (en limitant, si nécessaire, les quantités par personne).

2.3. Plantation

Points d’attention spécifiques pour la plantation de fruitiers haute-tige

- Ameublir préalablement le sol dans les fosses de plantation à 30 cm de profondeur, idéalement 3 mois à l’avance ; notamment lorsque le sol est fort compacté, que des dégâts de campagnols sont à craindre, qu’un amendement est nécessaire et que la qualité biologique du site est faible.

- Planter en novembre-décembre hors périodes de gel, de neige ou de pluies abondantes.

- Le cas échéant, mettre en jauge les plants et éviter d’exposer les racines au gel et/ou au vent et/ou au soleil.

- Habillage (coupe des parties abîmées et taille des branches déséquilibrées) et, si plantation en racines nues, pralinage (faire tremper les racines dans un mélange humide de terre et de compostProcessus naturel de transformation de la matière organique sous l’action d’organismes vivants, dans des conditions contrôlées, en humus et nutriments pour le sol et ses habitants. ) du plant avant la plantation.

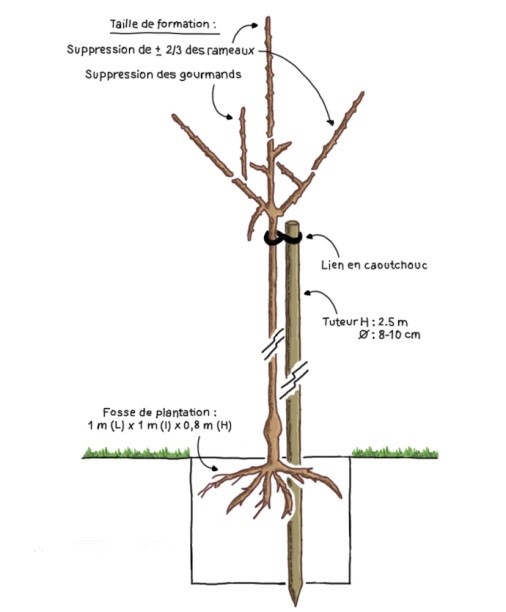

- Prévoir une fosse de plantation assez grande : un carré d’1 m de côté sur 0,8 m de profondeur.

- Placer le tuteur face au vent dominant avant d’installer le plant et utiliser un lien en caoutchouc rigide (pas de corde ou fil de fer qui blesseraient l’arbre).

- Entourer les racines d’un treillis à mailles d’1,5 cm pour limiter les dégâts dus aux micromammifères (en fonction du contexte).

- Les racines reçoivent un mélange de compost et de terre du site pour optimiser la reprise.

- Placer une protection efficace en cas de pâturage ou de dégâts potentiels de chevreuil (proximité de zone boisée).

- Si nécessaire, placer des piquets perchoirs pour les rapaces et les corvidés : facilite le contrôle des ravageurs (mulots, campagnols) tout en évitant les bris de branches encore frêles dans les fruitiers.

- Densité des arbres : planter en quinconce avec un espacement de 10 m entre les arbres et entre les lignes, soit une densité maximale de 100 plants à l’hectare.

- Disposer les arbres de manière à faciliter l’entretien et augmenter l’attractivité paysagère.

- Regrouper les variétés selon l’époque de récolte.

2.4. Soigner les alentours du verger

La diversité des habitats à proximité du verger est essentielle, on pensera notamment à des habitats comme des haies vives d’espèces indigènes qui pourront également limiter les vents dominants et lutter contre des épisodes de froid.

2.5. Entretien

Les tailles de fruitiers ont lieu pour la plupart entre février et mars. Chez les jeunes arbres, on procède à des tailles de formation puis plus tard à des tailles d’entretien en évitant les tailles brutales de grosses branches. Ces tailles ont différents objectifs :

- équilibrer l’arbre ;

- favoriser l’apparition de branches latérales fructifères ;

- assurer une bonne circulation de l’air et un apport suffisant de lumière dans la couronne ;

- supprimer les branches mortes et celles en surnombre ;

- soigner les plaies éventuelles.

Fiche technique : (Certifruit) sur la taille des pommiers « en axe vertical » (.pdf)

Ces opérations d’entretien devront prendre en compte la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). par exemple en conservant quelques branches mortes et certainement les cavités présentes. De même, les produits de taille (voire même des troncs morts sur pied ou couchés) peuvent être maintenus sur site pour alimenter progressivement un tas de branches qui sera utilisé par la faune comme abri.

Procéder à la taille des fruitiers nécessite de s’approprier la technique, de nombreuses formations sont dispensées. Il est recommandé qu’une même personne soit chargée du suivi d’un verger pour tenir compte de la réaction des arbres d’année en année.

Les maladies et parasites éventuels seront traités par l’arsenal des différentes méthodes de lutte biologique (sans pesticides).

La reprise en main des vieux vergers est aussi très importante à réaliser simplement pour leurs permettre de se maintenir dans le temps. Après un diagnostic général, on réalise des tailles de transformation pour aérer la cime et rééquilibrer l’arbre. Après coupe, l’arbre réagit par la production de nombreux gourmands, il faut donc suivre un arbre pendant 3-4 ans lors de la rénovation de manière à sélectionner correctement les rameaux qui reformeront une nouvelle couronne.

L’équilibre des âges est aussi important à rechercher pour maximiser le rôle écologique d’un verger, on pourra par exemple tendre (en restaurant un vieux verger ou en plantant de nouvelles surfaces de manière échelonnée dans le temps) vers la répartition suivante :

- 15 % d’arbres de moins de 30 ans ;

- 20 % d’arbres de 30 à 60 ans ;

- 40 % d’arbres de plus de 60 ans ;

- 25 % d’arbres dégénérescents ou morts.

2.6. Coût pour la plantation et l’entretien d’un verger haute-tige

La plantation d’un arbre fruitier qui inclut l’ensemble des fournitures et travaux est estimée à 50 euros/arbre (dont la moitié pour le prix du plant).

Les frais d’entretien moyens pour une période de 10 ans sont de 5.000 euros TTC/ha (Source : Coppée et Noiret, 2001).

3. Pour aller plus loin

3.1 Retours d’expérience

- Un verger conservatoire (rassemblant d’anciennes variétés) « Namèche » s’étend sur 1,5 ha à Gerpinnes. Pour assurer le suivi et la gestion du site, la commune, propriétaire de celui-ci, a fait appel aux citoyens. Rassemblés dans une association, La Belle Douce Pensée, les citoyens gèrent entièrement le site, l’entretien, la collecte et la valorisationToute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. des fruits. Grâce à eux, l’intervention communale est aujourd’hui très limitée malgré la taille du site qui joue un rôle très important dans le maillage écologique local. La dynamique « verger » continue de vivre dans cette commune avec la constitution d’un nouveau verger conservatoire rassemblant près de 98 variétés.

- À Viroinval (.pdf), une valorisation originale des fruitiers a été mise en place. Il s’agit de fruitiers palissés utilisés pour verdir les murs des cimetières et donner un côté moins austère à ces enceintes. 120 arbres appartenant à 25 variétés ont été plantés sur 8 sites de la commune. Ce projet s’intègre aussi dans la transition du mode de gestion des cimetières qui permet de voir ces sites jouer dans le maillage écologique aussi.

- La Ville de Namur a créé, sur 35 ares, un jardin de petits fruits dans le but de sensibiliser la population à la diversité et à la qualité des productions possibles même dans un espace réduit et pourquoi pas dans un jardin privé. Le visiteur peut découvrir les variétés, goûter les fruits et les comparer avant de planter des petits fruitiers chez lui également. L’originalité du jardin attire des visiteurs de loin.

3.2 Documents utiles

- La taille de forme du pommier en axe vertical (.pdf)

- Vergers et bocages : choix des espèces et gestion d’un verger haute-tige (Natagora, P. Hauteclair, 2009) (.pdf)

- Les vergers traditionnels et les arbres têtards : brochure qui replace les vergers dans leur histoire, qui détaille les intérêts de cet habitat avec focus sur la chouette chevêche et qui aborde les différentes étapes de la création à l’entretien d’un verger haute-tige (Wallonie, J-L Coppée et C. Noiret, 2008) (.pdf)

- L’arboriculture fruitière en haute-tige, une voie de diversification en région herbagère (Wallonie, Livret de l’agriculture n°6, 2001) : brochure qui présente le verger haute-tige comme exploitation agricole professionnelle mais qui recèle de nombreuses informations pour réaliser un verger dans un autre cadre (.html)

- Le patrimoine fruitier – Biodomestica (CRA-W) : site internet de référence qui rassemble des informations techniques et de très nombreuses ressources notamment quant au choix des variétés (.html)

- Les vergers traditionnels (Life Prairies bocagères, 2017) : Les multiples fonctions du verger haute-tige (.pdf)