Planter et entretenir les plantes grimpantes

- Biodiversité

- Bâtiment

- Flore

- Façade

- Gestion écologique

1. Pourquoi ?

En ville, les plantes grimpantes qui partent à l’assaut des façades et de supports verticaux variés disponibles en espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. offrent un potentiel important pour l’accueil de la nature, mais pas seulement.

- Un véritable support pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). : insectes, oiseaux, chauves-souris et autres petits mammifères peuvent y trouver refuge voire s’y développer, se reproduire ou s’y nourrir. On peut penser aux nombreux insectes liés à la clématite des haies ou au lierre grimpant par exemple, mais également aux colonies de moineaux qui trouvent refuge, notamment en hiver, dans son feuillage persistant et touffu.

- Hors espaces verts, c’est aussi une opportunité pour assurer une certaine continuité écologique avec ceux-ci et avec les autres zones accessibles à la nature, opportunité indispensable à certains endroits où d’autres aménagements ne sont pas possibles, faute de place.

- La capacité des plantes grimpantes à cacher des éléments disgracieux en fait des alliées pour résoudre, à moindres frais, des problèmes esthétiques : un mur écaillé, une citerne extérieure, un abri vétuste ou un atelier à matériel... Leur rôle dans l’amélioration des paysages urbains peut être considérable. On veillera à intégrer cette possibilité (structure d’accueil prévue) dans le projet architectural de départ si possible.

- Les plantes grimpantes démarrent du sol et s’offrent au regard du visiteur du bâtiment, elles sont donc plus exposées que d’autres aménagements (toiture verte par exemple), jouant ainsi un rôle important en termes de bien-être et de connexion à la nature, au vivant et aux saisons.

- Elles permettent également une meilleure intégration du bâti dans son environnement.

- L’intérêt des plantes grimpantes en façade est aussi de plus en plus étudié pour leur contribution à la régulation microclimatique et la diminution des îlots de chaleur urbains, une meilleure isolation phonique, une diminution de la pollution sonore voire même une diminution de la pollution atmosphérique issue de la circulation. Les feuilles du lierre par exemple sont de véritables capteurs à particules fines.

Plus d’info dans le Guide du bâtiment durable

- Enfin, parce qu’elles participent au cadre de vie et au bien-être de la population, elles créent l’enthousiasme et peuvent faire l’objet d’une gestion collective et conviviale (opération de taille occasionnelle) et créent donc du lien social dans le quartier.

2. Comment ?

Points d’attention préalables

Installer des plantes grimpantes en façade a de nombreux avantages comme vu ci-dessus. Il est cependant nécessaire de prendre quelques précautions et surtout de bien choisir ses plantes.

Les points d’attention sont les suivants :

- apport d’humidité (toutes les espèces ne sont pas égales de ce point de vue) ;

- dégradation des joints en façade et des murs en général : éviter l’installation d’espèces comme le lierre qui s’attachent elles-même sur une façade non correctement jointoyée. Mais il n’y a pas de problème si la façade est en bon état ;

- développement racinaire : en voirie, prêter attention au fait que certaines plantes comme les glycines développent de très fortes racines et que des dégradations du trottoir voire de la chaussée sont possibles ;

- hauteur à laquelle une plante est susceptible de pousser : choisir les plantes en fonction de sa capacité à la contrôler ou pas (tailles régulières). Pour éviter que certaines plantes n’atteignent le toit, il sera préférable de choisir une plante qui pousse à plus faible hauteur.

Liste détaillée des espèces de plantes grimpantes conseillées

Le choix de la technique utilisée pour l’installation et le choix des espèces plantées sont notamment fonction des paramètres suivants, qu’il est important d’évaluer préalablement à tout projet d’installation de plantes grimpantes :

- localisation au sein du réseau écologique (présence d’autres relais à proximité, présence d’espèces pouvant être favorisées par certains végétaux…) ;

- ensoleillement et autres conditions écologiques locales ;

- emprise de la surface végétalisée ;

- racines et protection des fondations ;

- système d’accrochage des plantes ;

- prévention des dégâts sur la façade ;

- poids du dispositif et contraintes mécaniques sur le support ;

- hauteur et épaisseur admises pour le dispositif ;

- développement végétal en fonction des espèces choisies ;

- type de feuillage (caduc ou persistant) ;

- contraintes d’entretien et protection des structures à proximité.

La typologie des plantes grimpantes

On peut définir plusieurs groupes de plantes grimpantes :

- les espèces à crampons ou ventouses : (lierre, hortensia grimpant…). Elles possèdent soit des ventouses soit des mini racines aériennes qui apparaissent le long des tiges et qui s’accrochent au mur. Elles sont à déconseiller sur les murs abîmés, mal jointoyés. Par contre sur un mur en bon état elles ne posent aucun problème. Il est également possible de les faire pousser sur un support écarté du mur de 10-15 cm ;

- les espèces volubiles : (glycines, chèvrefeuilles, jasmins…). Les fines tiges s’enroulent d’elles-mêmes autour d’un support (elles le cherchent en décrivant des spirales). Elles ont besoin d’un support horizontal et/ou vertical ;

- les espèces à vrilles : (clématites, passiflores). Les vrilles sont des organes filamenteux qui s’accrochent à un support et s’y enroulent d’elles-mêmes en spirale. Elles ont besoin d’un support horizontal et/ou vertical ;

- les espèces nécessitant un palissages : (rosiers grimpants, jasmin d’hiver). Ces plantes ne disposent d’aucun moyen d’accrochage particulier. Pour les faire grimper, il faut placer un support et régulièrement orienter et fixer les tiges.

Parmi les plantes grimpantes, nous avons en Belgique 3 espèces indigènes de lianes (plantes vivaces grimpantes dont toutes les parties sont perennes) : le lierre, la clématite des haies et le chèvrefeuille. D’autres plantes grimpantes ont la particularités d’être vivaces mais avec des organes aériens caducs : le houblon ou la bryone par exemple.

Les supports naturels

Les plantes grimpantes colonisent spontanément les supports naturels (arbre vivant ou mort, haie, tas de bois ou tas de pierres, paroi de pierre, etc.) ou artificiels (poteaux, barrières…). Dans la nature, un lierre peut ainsi ramper pendant plusieurs dizaines d’années jusqu’à ce qu’il trouve un support qui lui convient pour grimper.

Dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières., on peut notamment penser aux supports suivants :

- des arbres à feuilles caduques et à développement important qui supporteront sans encombre la colonisation par la plante grimpante. Un vieux chêne serra égayé par un lierre qui court progressivement sur ses branches, une clématite des haies partira facilement à l’assaut de la ramure d’un grand érable, etc. Rosiers grimpants, hortensia grimpant ou encore clématites peuvent facilement fleurir les arbres des parcs plus horticoles. Ces installations devront être suivies (taille périodique de la plante grimpante) dans le temps pour éviter de coloniser une partie trop importante de l’arbre ;

- des haies, qui peuvent être densifiées et diversifiées par la plantation de plantes grimpantes comme les chèvrefeuilles, la clématite des haies, la bryone dioïque ou encore le houblon ;

- des structures plus petites (tas de bois, arbustes isolés, barrières de bois tressés, etc.) peuvent être colonisées par des plantes grimpantes à développement réduit en hauteur comme la morelle douce-amère, la bryone dioïque, les gesses et les vesces voire même la ronce.

Les surfaces verticales artificielles

Nombreuses sont les surfaces verticales qui peuvent être végétalisées :

- une façade avec peu d’intérêt architectural, patrimonial ou historique. Il est indispensable d’envisager un rejointoyage avant végétalisation, mais pas de mise en peinture car l’entretien sera difficile et partiellement inutile… On peut penser aux façades avant et arrière avec des espèces différentes en fonction de l’exposition notamment (rosier grimpant en plein soleil et chèvrefeuille des haies dans une zone plus ombragée par exemple). Les mélanges de grimpantes peuvent aussi très bien fonctionner ;

- des structures dédiées comme des arches et pergolas, où les plantes grimpantes peuvent créer une ambiance très attractive dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ;

- des éléments disgracieux présents dans l’espace vert, qui peuvent être camouflés : mur de soutènement, abri vétuste, cuve d’eau ou autre élément d’infrastructure ;

- du mobilier urbain, qui peut être habillé de manière à s’intégrer au mieux dans l’environnement : panneaux pédagogiques par exemple (attention cependant à la visibilité/lisibilité et à la stabilité), clôtures, structures de jeu (attention à la toxicité, à la stabilité et à la pérennité des aménagements dans ce cas), etc.

Point d’attention : veiller à ne pas obstruer des espaces de nidification et à ne pas amener de végétation dans des sites d’espèces qui s’en éloignent (l’hirondelle de fenêtre et le martinet noir notamment préfèrent les emplacements dégagés).

Les dispositifs de soutien à mettre en place

Les murs végétaux qui n’ont pas de contact avec le sol et qui sont irrigués par une pompe apportant également les nutriments à la plante ne sont pas abordés ici en raison de l’impact environnemental (énergie, apport en eau) plutôt négatif des systèmes proposés jusqu’ici, et de l’impact nul, très faible, voire négatif en termes de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).. En effet, de tels murs peuvent surtout apporter un bénéfice en termes d’ambiance, bien-être, tamponnage des pollutions atmosphériques, régulations thermiques et filtration des eaux de pluie. Le référentiel ne recommande donc pas ces systèmes et privilégie les plantations de grimpantes en pleine terre qui ne nécessitent pas d’apport artificiel en eau (sauf, le cas échéant, à la plantation pour assurer une bonne reprise), qui sont adaptées aux conditions (« la bonne plante au bon endroit ») et qui sont plus robustes.

Si des plantations en bac sont indispensables (absence de terre disponible ou impossibilité de creuser le sol), le bac devra avoir des dimensions suffisantes pour accueillir le volume racinaire de la végétation qui s’épanouira sur l’élément vertical, notamment pour permettre une autonomie hydrique suffisante en été. Le contenant devra avoir un volume minimal de 30 litres (pour une plante de plusieurs mètres de haut) et être suffisamment profond (idéalement 80 cm). Il faudra veiller à apporter de l’eau et de l’engrais* en complément, en fonction des besoins de la plante et de la réception ou non d’eau pluviale dans le bac.

* Point d’attention : les engrais chimiques (minéraux, parfois appelés NPK pour Azote-Phosphore-Potassium) sont à bannir. Certains engrais chimiques contiennent des recyclageToute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage. Ces opérations impliquent une modification structurelle (physique ou chimique) de la matière. Le recyclage peut impliquer différentes actions de prétraitement comme, par exemple, le démantèlement. des déchets verts), avec des engrais organiques, ou par un surfaçage annuel à la reprise de végétation (évacuation de la couche superficielle et remplacement par du terreau frais). Certaines plantes à croissance rapide améliorent la qualité et la fertilité du sol. Trèfle, pois, moutarde, phacélie ou vesce sont donc d’excellents engrais verts à installer à proximité des plantations, si l’espace le permet.

Le type de support et la hauteur de celui-ci varieront en fonction des besoins des espèces choisies (cf. typologie des espèces détaillée plus haut) : câble tendu, treillis au pied, points d’accroches, support en bois, etc.

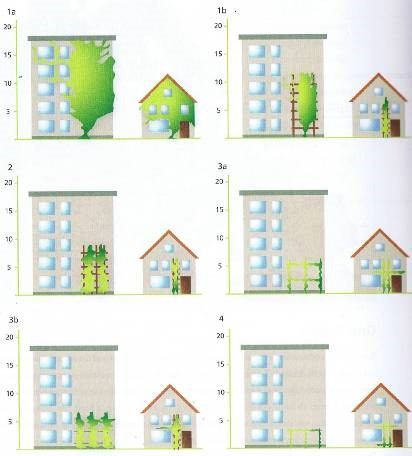

En fonction du bâtiment et du projet précis, deux options sont envisageables pour installer la plante grimpante : laisser courir la plante grimpante directement sur la façade ou installer un support parallèlement à la façade. Le guide bâtiment durable renseigné en fin de fiche technique détaille ces deux options

Quelques réalisations/observations

Les espèces

Les critères à prendre en compte pour le choix d’espèces :

- ensoleillement ;

- capacité à grimper de façon autonome ou nécessité d’un support :

- hauteur de développement ;

- place disponible dans les premiers mètres notamment ;

- intérêt pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ;

- choix esthétique ;

- qualités olfactives ;

- caractéristiques écologiques (type de port aérien : pérenne ou caduque, etc.) ;

- besoins hydriques, type de sol et pH du sol.

Le choix est stratégique pour garantir une plus-value écologique à la plantation de plantes grimpantes. Pour maximiser cet effet, on évaluera en priorité les caractéristiques des espèces indigènes même si ce choix est limité :

- on pense directement aux espèces suivantes : chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), clématite des haies (Clematis vitalba), lierre grimpant (Hedera helix), houblon (Humulus lupulus) ;

- espèces auxquelles on peut ajouter, malgré un développement faible : bryone dioïque (Bryonia dioica), morelle douce-amère (Solanum dulcamara), tamier commun (Dioscorea communis), gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius), autres gesses, vesces ;

- pour étoffer quelque peu le choix parmi les espèces indigènes, on peut aussi prendre en compte des espèces arbustives qui se prêtent volontiers à la « grimpe » pour peu que l’on mette en place un support : des rosiers sauvages comme l’églantier (Rosa canina), le rosier pimprenelle (Rosa spinosissima) ou encore le rosier rouillé (Rosa rubiginosa), voire la ronce commune (Rubus fruticosus) sans oublier le framboisier (Rubus idaeus) et d’autres variétés de ronces à fruits ;

- on peut envisager également l’utilisation d’arbustes capables d’avoir un développement accolé à une paroi verticale (un peu à la manière des fruitiers palissés) : le cornouiller mâle (Cornus mas), la viorne mancienne (Viburnum lantana), le charme (Carpinus betulus), le hêtre (Fagus sylvatica), le houx (Ilex aquifolium), l’érable champêtre (Acer campestre), le troène commun (Ligustrum vulgare) et même l’if (Taxus baccata) peuvent notamment convenir. Il ne s’agit pas de plantes grimpantes mais ces arbustes, avec une taille appropriée, peuvent occuper des espaces similaires sans pour autant nécessiter la pose d’un support. Pour ce type de plantation, il faudra veiller à protéger les fondations (pose d’un géotextile d’un treillis robuste contre la paroi enterrée à protéger) qui pourraient être abîmées par le développement racinaire. La taille donnera alors la hauteur et l’épaisseur de la couverture végétale souhaitée ;

- ne pas hésiter à faire grimper plusieurs plantes sur un même support pour varier les floraisons / l’esthétique, etc. au cours de la saison.

Si des espèces indigènes ne conviennent pas au projet, on s’orientera vers des espèces ou variétés exotiques/horticoles qui devront nécessairement répondre aux exigences suivantes pour fournir une fonction écologique satisfaisante :

- Ne pas être une espèce reconnue comme espèce exotiqueDésigne une espèce qui n'était pas présente à l'origine dans les zones où on la trouve maintenant, et dont la présence est attribuable directement ou indirectement à l'activité humaine. Opposée à espèce indigène. envahissante ou qu’il y ait des doutes sur son caractère invasif en Belgique ou dans des régions limitrophes. Exemples à proscrire : Parthenocissus quinquefolia, Fallopia baldschuanica, Akebia quinata…

- Avoir un intérêt pour la faune : caractère nectarifière, production de fruits ou structure d’accueil pour des nids d’oiseaux par exemple, comme la bignone commune (Campsis radicans).

- Si on veut prévoir un apport alimentaire : on peut penser aux nombreuses variétés de ronces à fruit (dont certaines sans épines et avec production de nombreux fruits), au kiwi et kiwai (Actinidia deliciosa et Actinia arguta) notamment.

L’entretien

Les critères à prendre en compte pour le choix d’espèces :

- ensoleillement ;

- capacité à grimper de façon autonome ou nécessité d’un support :

- hauteur de développement ;

- place disponible dans les premiers mètres notamment ;

- intérêt pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ;

- choix esthétique ;

- qualités olfactives ;

- caractéristiques écologiques (type de port aérien : pérenne ou caduque, etc.) ;

- besoins hydriques, type de sol et pH du sol.

Le choix est stratégique pour garantir une plus-value écologique à la plantation de plantes grimpantes. Pour maximiser cet effet, on évaluera en priorité les caractéristiques des espèces indigènes même si ce choix est limité :

- on pense directement aux espèces suivantes : chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), clématite des haies (Clematis vitalba), lierre grimpant (Hedera helix), houblon (Humulus lupulus) ;

- espèces auxquelles on peut ajouter, malgré un développement faible : bryone dioïque (Bryonia dioica), morelle douce-amère (Solanum dulcamara), tamier commun (Dioscorea communis), gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius), autres gesses, vesces ;

- pour étoffer quelque peu le choix parmi les espèces indigènes, on peut aussi prendre en compte des espèces arbustives qui se prêtent volontiers à la « grimpe » pour peu que l’on mette en place un support : des rosiers sauvages comme l’églantier (Rosa canina), le rosier pimprenelle (Rosa spinosissima) ou encore le rosier rouillé (Rosa rubiginosa), voire la ronce commune (Rubus fruticosus) sans oublier le framboisier (Rubus idaeus) et d’autres variétés de ronces à fruits ;

- on peut envisager également l’utilisation d’arbustes capables d’avoir un développement accolé à une paroi verticale (un peu à la manière des fruitiers palissés) : le cornouiller mâle (Cornus mas), la viorne mancienne (Viburnum lantana), le charme (Carpinus betulus), le hêtre (Fagus sylvatica), le houx (Ilex aquifolium), l’érable champêtre (Acer campestre), le troène commun (Ligustrum vulgare) et même l’if (Taxus baccata) peuvent notamment convenir. Il ne s’agit pas de plantes grimpantes mais ces arbustes, avec une taille appropriée, peuvent occuper des espaces similaires sans pour autant nécessiter la pose d’un support. Pour ce type de plantation, il faudra veiller à protéger les fondations (pose d’un géotextile d’un treillis robuste contre la paroi enterrée à protéger) qui pourraient être abîmées par le développement racinaire. La taille donnera alors la hauteur et l’épaisseur de la couverture végétale souhaitée ;

- ne pas hésiter à faire grimper plusieurs plantes sur un même support pour varier les floraisons / l’esthétique, etc. au cours de la saison.

Si des espèces indigènes ne conviennent pas au projet, on s’orientera vers des espèces ou variétés exotiques/horticoles qui devront nécessairement répondre aux exigences suivantes pour fournir une fonction écologique satisfaisante :

- Ne pas être une espèce reconnue comme espèce exotiqueDésigne une espèce qui n'était pas présente à l'origine dans les zones où on la trouve maintenant, et dont la présence est attribuable directement ou indirectement à l'activité humaine. Opposée à espèce indigène. envahissante ou qu’il y ait des doutes sur son caractère invasif en Belgique ou dans des régions limitrophes. Exemples à proscrire : Parthenocissus quinquefolia, Fallopia baldschuanica, Akebia quinata…

- Avoir un intérêt pour la faune : caractère nectarifière, production de fruits ou structure d’accueil pour des nids d’oiseaux par exemple, comme la bignone commune (Campsis radicans).

- Si on veut prévoir un apport alimentaire : on peut penser aux nombreuses variétés de ronces à fruit (dont certaines sans épines et avec production de nombreux fruits), au kiwi et kiwai (Actinidia deliciosa et Actinia arguta) notamment.

La réglementation

Dans le cas d’une installation de plantes de façades en rue, il est préférable de se renseigner auprès de l'administration communale avant la réalisation d’une façade végétale. On prêtera notamment attention aux points suivants :

- autorisation communale à obtenir pour l'enlèvement d'une dalle du pavement et la plantation d'une plante grimpante sur une façade à rue sur base d'un dessin de l'aménagement prévu, accompagné d'une liste des espèces et le nombre de plants prévu ;

- entretien à charge du propriétaire. Les plantations devront être entretenues de sorte qu'il n'y ait jamais aucun danger pour les passants ou le trafic ;

- veiller à préserver un cheminement piéton suffisamment large (1,5 m en règle générale) ;

- Tailler les plantes pour respecter la limite de mitoyenneté.

En tant qu’autorité publique, il est intéressant de veiller à la cohérence des projets individuels en suggérant des espèces recommandées et en incitant les habitants d’un même quartier à réaliser des végétalisations complémentaires.

3. Pour aller plus loin

- Dossier « réaliser une façade verte » du Guide Bâtiment durable : (Bruxelles Environnement) : comparaison de différents systèmes de végétalisation de façade. Un guide étape par étape accompagne la conception.