Eau et environnement aquatique : état des lieux

- Eau

- Pollution

- État des lieux de l'environnement

- Étude

Sommaire

-

Approvisionnement et consommation d'eau de distribution

-

Consommation en eau de distribution par les ménages

-

Qualité physico-chimique des eaux de surface

-

Qualité chimique des eaux de surface

-

Qualité biologique des principaux cours d'eau et étangs

-

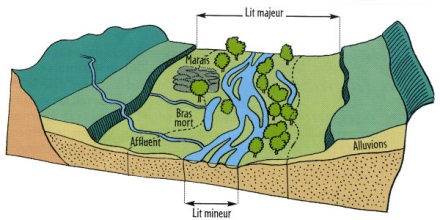

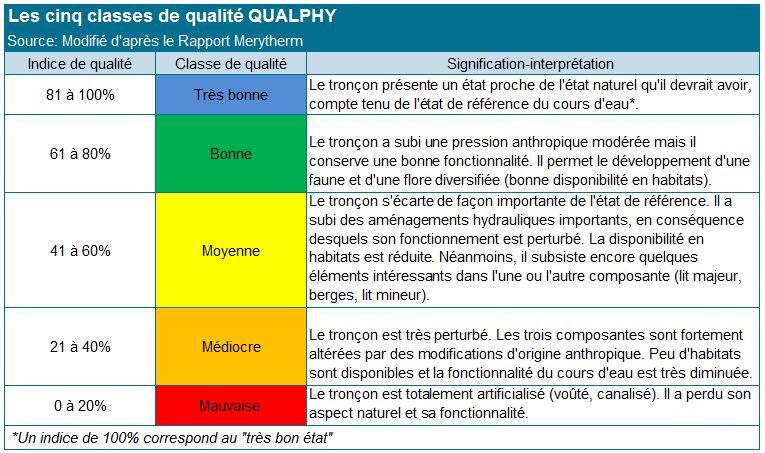

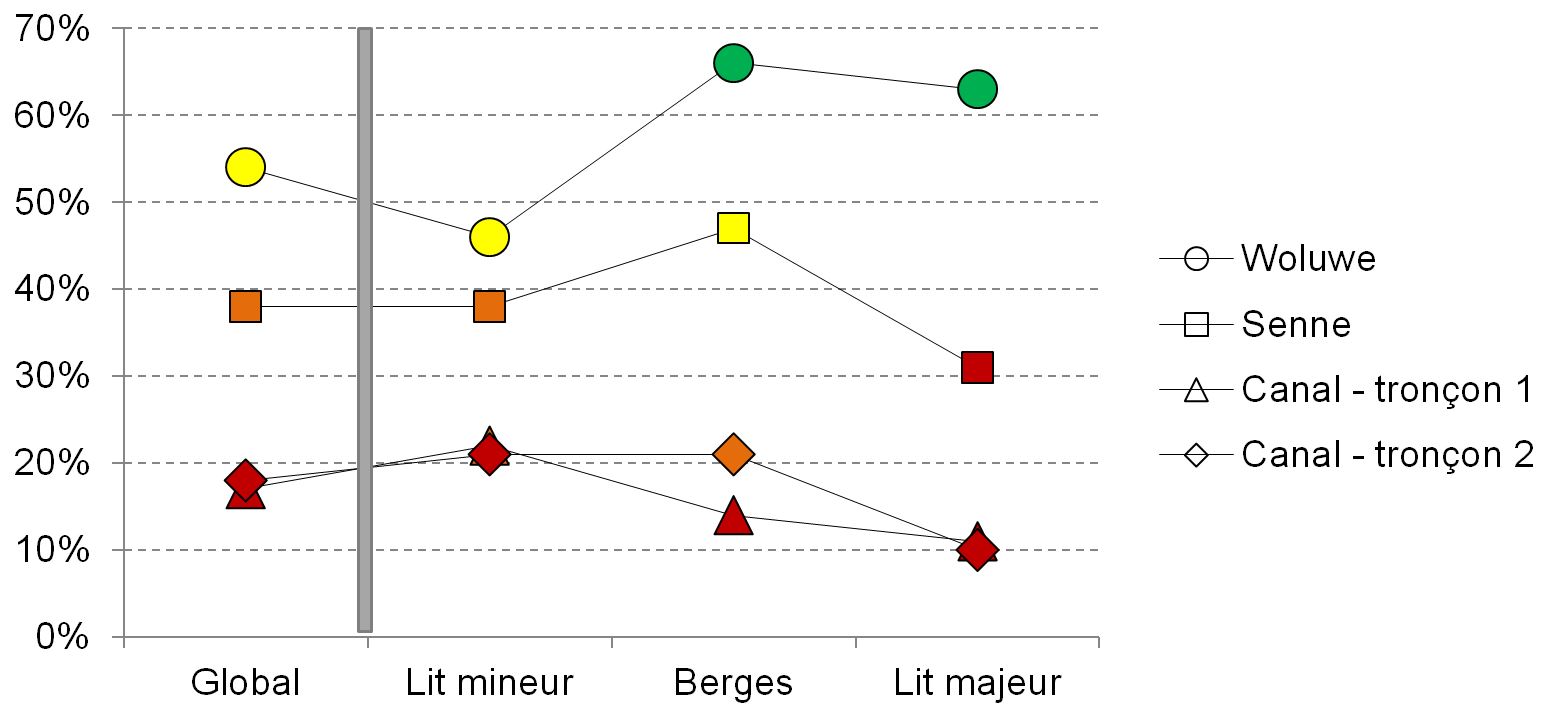

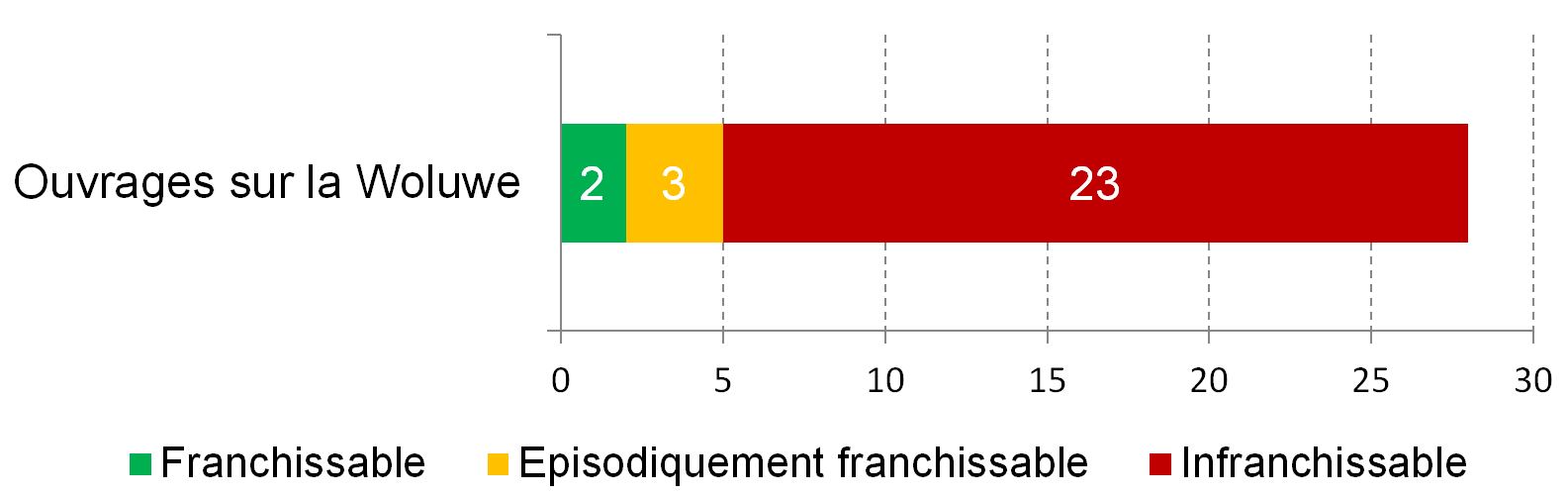

Etat hydromorphologique des cours d’eau Bruxellois

-

Epuration des eaux usées

-

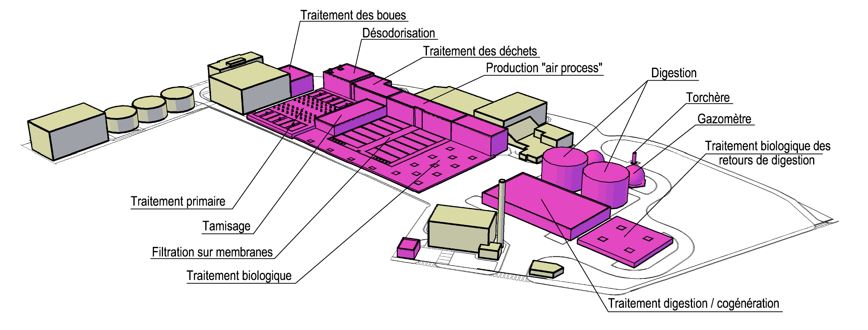

Rénovation de la station d'épuration Sud

-

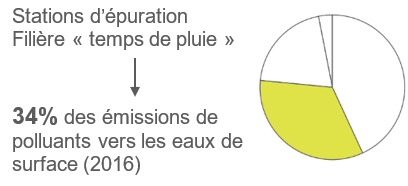

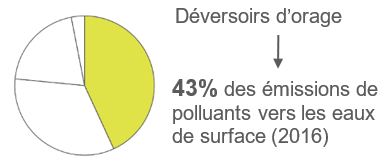

Emissions de polluants vers les eaux de surface

-

Cartographie relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations

-

Les inondations importantes récentes

-

Etat chimique des eaux souterraines

-

Etat quantitatif des eaux souterraines

-

Modélisation des nappes d’eaux souterraines des sables du Bruxellien et du Landénien

-

Poursuivre la lecture

L’eau est une ressource précieuse qu’il faut préserver. Si la consommation d’eau par habitant stagne, celle de l’ensemble des ménages risque d’augmenter compte tenu de la croissance démographique.

L’exploitation actuelle des eaux souterraines semble raisonnée et durable. En revanche, la qualité de l’une d’entre elles (la nappe des Sables du Bruxellien, exploitée entre autre pour l’alimentation en eau potable) est contaminée par certains polluants issus des activités humaines.

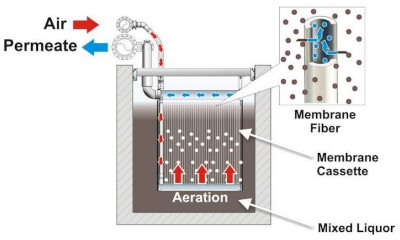

Les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) voient également leur qualité dégradée par les activités humaines. Les deux stations bruxelloises doivent limiter leur impact en épurant les eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. avant leur rejet dans la Senne. Un vaste chantier de remise à niveau de la station Sud s’est achevé fin 2018 : la station traite désormais l’azote et le phosphore mais élimine aussi d’autres substances telles que les micro-plastiques.

La Senne subit les pressions les plus importantes et sa qualité ne répond pas encore à toutes les normes. Sa qualité physico-chimique, qui s’améliorait significativement depuis 20 ans, a permis aux poissons de s’y ré établir en 2016. Mais l’année climatique exceptionnelle de 2018 a mis à mal ces bons résultats, preuve que cet équilibre reste fragile. Toute restauration écologique sur le long terme ne pourra survenir sans re naturation préalable de l’état du lit et des berges.

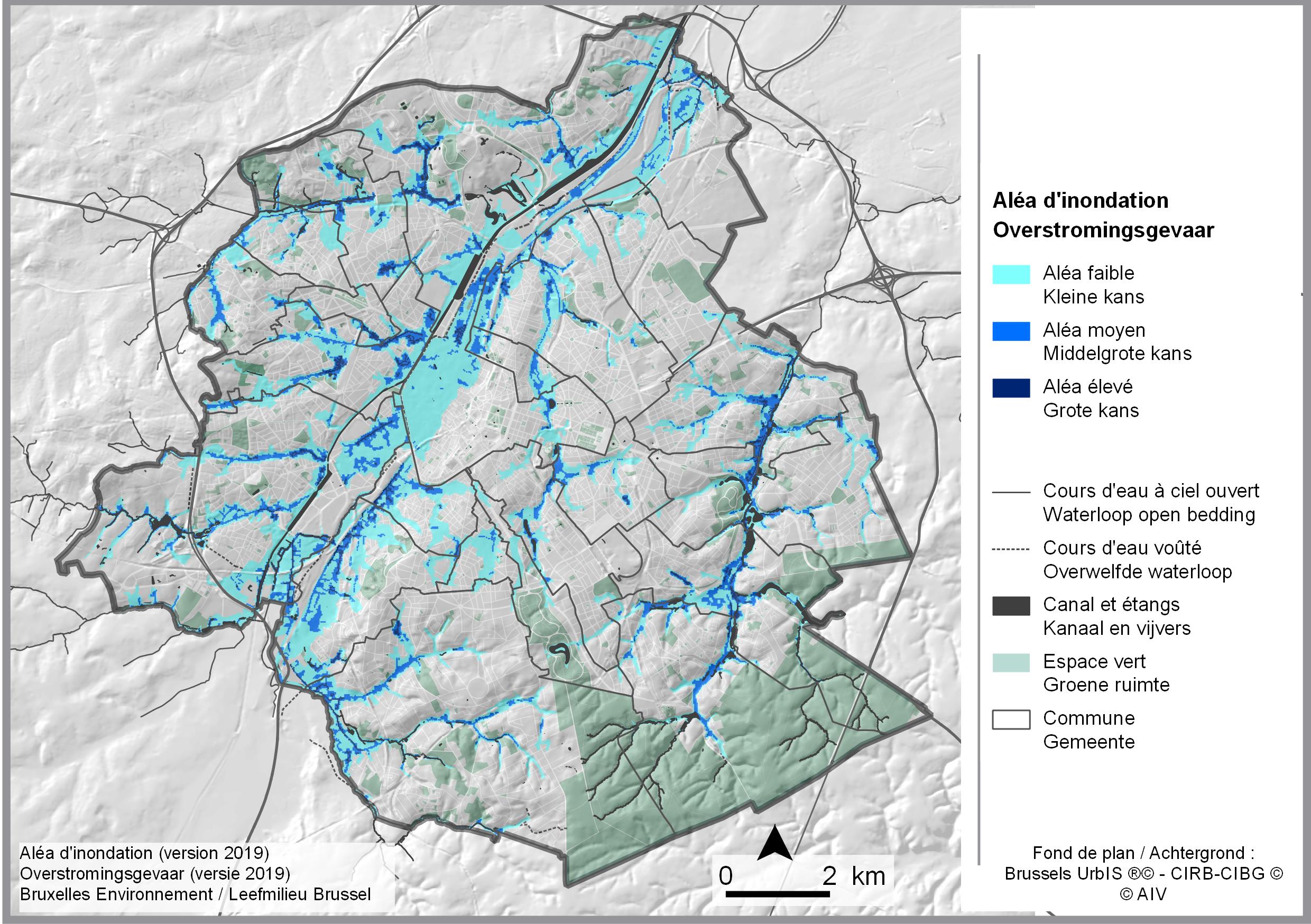

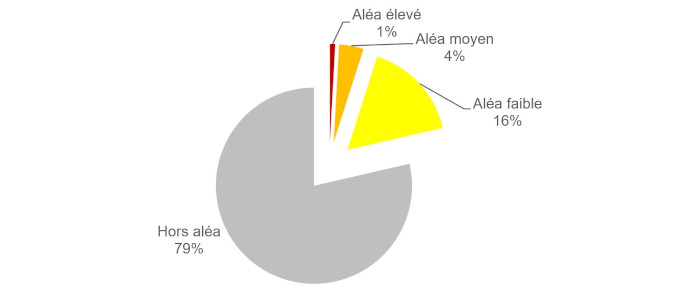

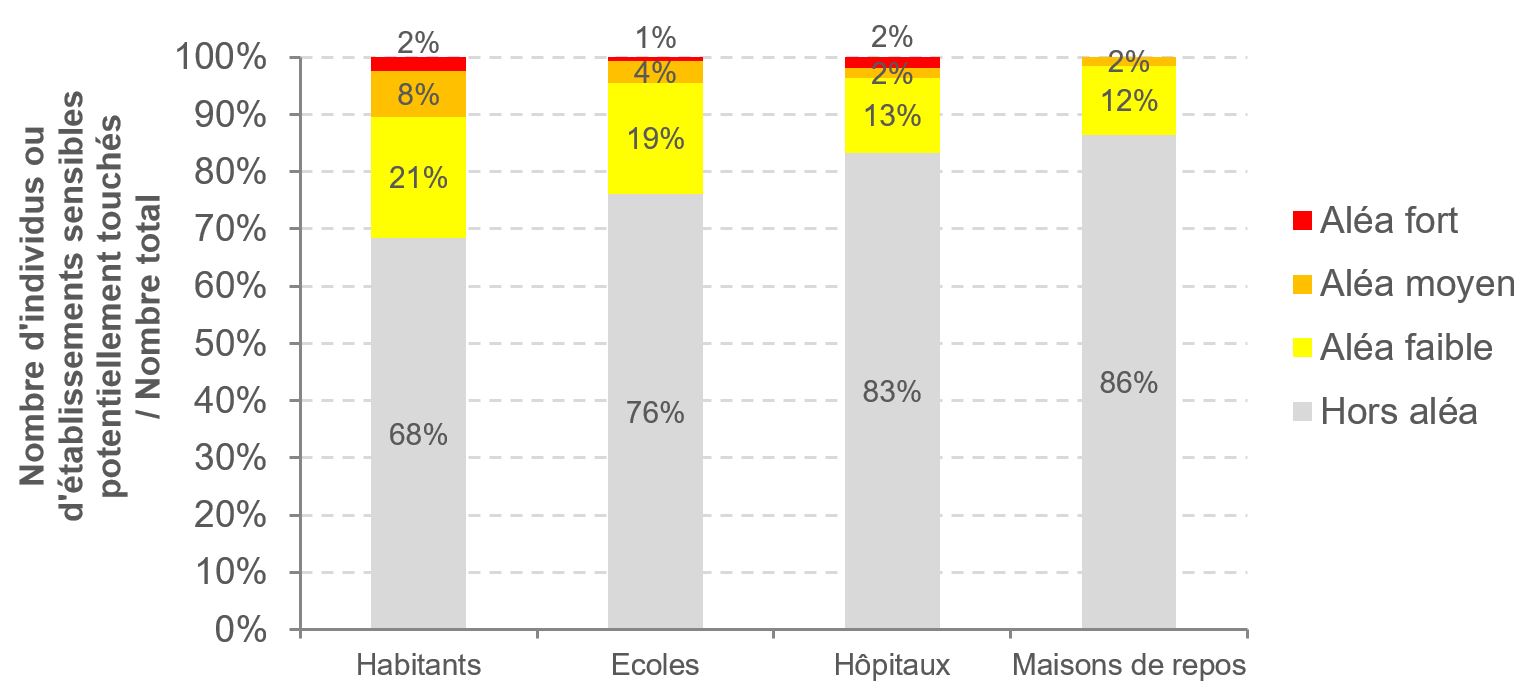

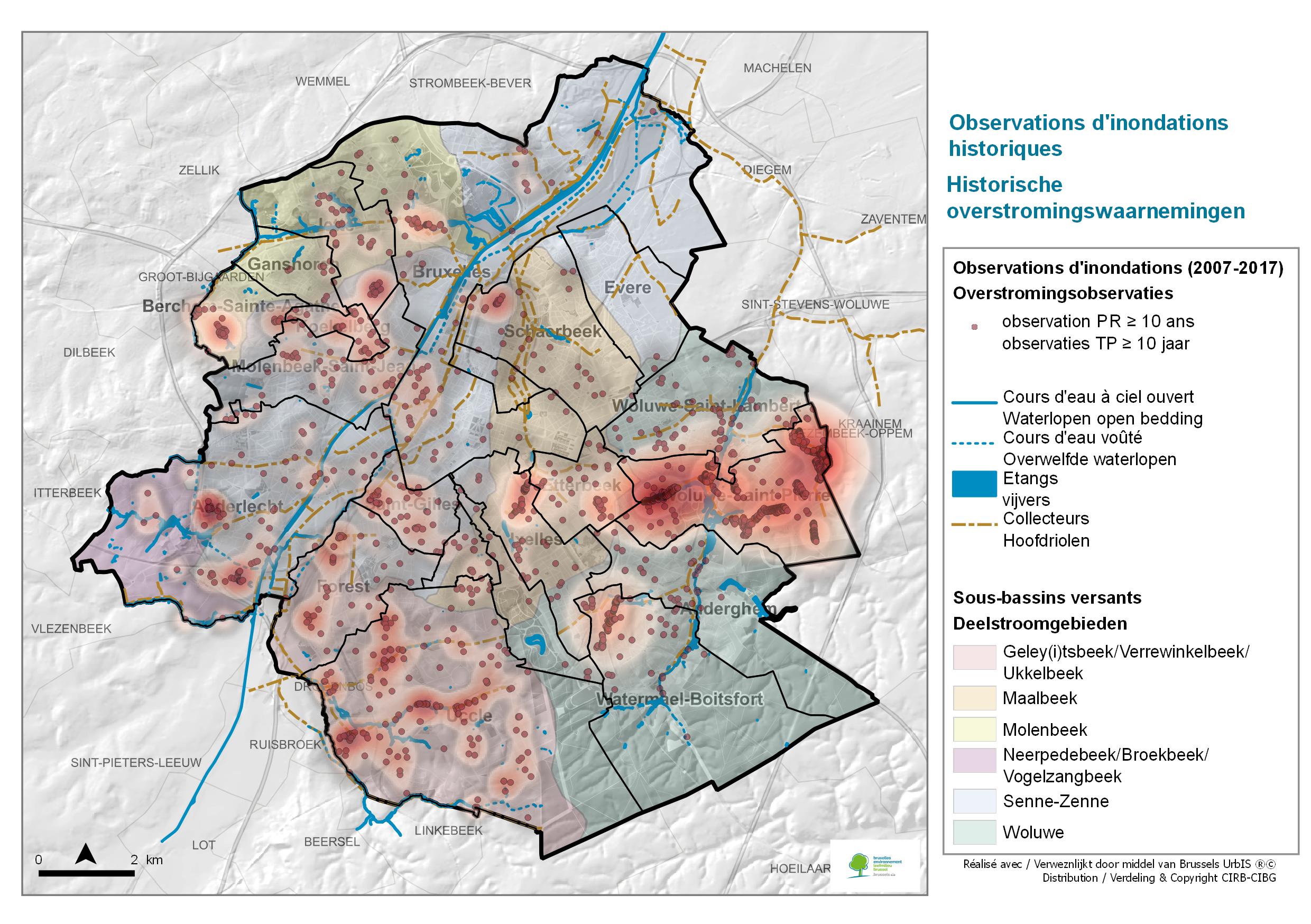

Selon les cartes des aléas et des risques d’inondation mises à jour en 2019, un cinquième du territoire régional se situe en zone d’aléa d’inondation et un habitant sur trois est potentiellement touché par les inondations.

Approvisionnement et consommation d'eau de distribution

Indicateur - Actualisation : mars 2024

Seul 3% de l’eau potable alimentant la Région est prélevé sur le territoire bruxellois. En 2022, la consommation régionale en eau de distribution s’est élevée à 60,6 millions de m3. Elle se répartit essentiellement entre les ménages (près des ¾ de la consommation) et le secteur tertiaire (environ ¼). Depuis 2008, la consommation des ménages ne cesse de grossir, à un rythme moindre que la population toutefois. Mais saura-t-on faire face à ce besoin croissant compte tenu du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. ?

Les Bruxellois boivent de l’eau wallonne

L’eau alimentant la Région bruxelloise, produite et fournie par l’intercommunale Vivaqua, est majoritairement captée en Région wallonne, soit dans les aquifères (environ 81%), soit dans les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.). Seuls 3% des besoins de la Région (environ 2 millions de m3) sont couverts par des captages situés sur le territoire régional, en forêt de Soignes et au Bois de la Cambre, dans l’aquifère du Bruxellien.

L’approvisionnement en nette baisse par rapport à 2020

De 2009 à 2020, l’approvisionnement en eau potable de la Région bruxelloise représentait près de 68,4 millions de m3 par an en moyenne. Bien qu’ayant connu plusieurs fluctuations, il est resté globalement stable sur cette période. Dans le même temps, la population continuait à croître.

2021 et 2022 se démarquent de cette période par une nette diminution de l’approvisionnement (-4%). En cause ? Une baisse significative des volumes non enregistrés.

L’approvisionnement en eau de la Région bruxelloise de ces 2 dernières années est significativement plus bas qu’en 2020

Sources : Vivaqua (approvisionnement et consommations d’eau relevées aux compteurs), IBSA sur base de données de Statbel (population au 1er janvier), évolution sur la période 1996-2022

Les volumes d’eau non enregistrés sous la barre des 10% !

La différence entre l’approvisionnement en eau de distribution et la consommation des abonnés correspond aux « volumes non enregistrés ». Ces derniers oscillaient généralement entre 11 et 15% de l’approvisionnement de la Région jusqu’en 2020.

En 2021 et 2022, les volumes non enregistrés représentaient respectivement 9% puis 8% seulement de l’approvisionnement, soit 6,2 et 5,6 millions de m3. Des taux qui n’avaient encore jamais été atteints ! Cette baisse est liée à la mise en place d’un plan d’action de lutte contre les fuites d’eau. En 2021 en particulier, l’analyse des images satellites a permis de déceler d’importantes fuites d’eau qui rejoignaient le réseau d’égouttage et qui ont pu être réparées.

L’objectif est que ce taux demeure systématiquement inférieur à 10% à partir de 2024.

Les volumes non enregistrés représentent moins de 10% de l’approvisionnement en eau depuis 2021

Source : Part des volumes non enregistrés dans l’approvisionnement en eau de la Région bruxelloise, évolution sur la période 1995-2022 - Vivaqua, 2023

Bon à savoir

Les volumes d’eau « non enregistrés » correspondent essentiellement aux fuites d’eau sur le réseau de distribution. Le reste des volumes non enregistrés comprend les consommations d’eau des pompiers, des services communaux (nettoyage des voiries, etc.), de Vivaqua (travaux de renouvellement ou de réparation de conduite), ainsi que les mètres cubes non comptabilisés par les compteurs d’eau (dysfonctionnements, fraudes, …).

3 outils pour réduire les fuites d’eau

Le plan d’action de lutte contre les fuites d’eau s’appuie sur 3 outils :

- Une sectorisation accrue du réseau de distribution : plus les zones de gestion sont petites, plus il est aisé de suivre les débits d’eau, de détecter un problème et d’agir en conséquence. Le nombre de zones a donc été multiplié : il est passé de 47 en 2019 à 70 fin 2023. Ce chiffre est très proche de l’optimum souhaité par Vivaqua.

- Un système d’alerte : la Garde centrale surveille en permanence le réseau depuis 2018. Grâce à un monitoring des compteurs, elle est prévenue dans le quart d’heure de tout écart majeur des pressions/débits par rapport à leurs niveaux de référence. Ce système d’alerte précoce est rendu d’autant plus efficace par la sectorisation accrue du réseau. La Garde centrale dispose aussi d’un outil de monitoring à l’échelle des zones de gestion, qui compare les situations réelles et de référence. Les écarts importants sont ensuite analysés.

- L’analyse d’images satellitaires : un scanner embarqué à bord de ces satellites détecte les accumulations d’eau dans le sol pouvant être dues à des fuites, jusqu’à 2 ou 3 mètres de profondeur. Les techniques classiques de recherche de fuite d’eau sur le terrain permettent ensuite de confirmer ou non le problème. Testé en 2021, l’outil aurait doublé l’efficacité des hommes de terrain selon Vivaqua. Il a été généralisé à l’ensemble du réseau en 2022 et sera utilisé une fois par an, au moins jusqu’en 2025 inclus.

Last but not least, un réseau de distribution en bon état limite le risque de fuites. Un taux de rénovation supérieur à 1% apparait comme un minimum. Vivaqua doit donc parfaire sa connaissance de l’état du réseau et prévoir des investissements suffisants pour remplacer ou rénover les conduites les plus anciennes ou en mauvais état.

Bon à savoir

L’indice linéaire de perte fournit une indication du volume perdu sur un kilomètre de conduite en une journée. Cet indice est le rapport des volumes non enregistrés sur la longueur des conduites (hors réseau de répartition). Plus il est faible, meilleur est l’état du réseau. L’indice linéaire de perte bruxellois est passé de 11 m3/(km.j) en 2020 à 7 m3/(km.j) en 2021 puis 6 m3/(km.j) en 2022.

Le changement climatique met sous pression l’appareil de production

Ces dernières années ont été marquées par des sécheresses prolongées et des canicules estivales. Si cela ne se reflète pas à l’échelle annuelle, les fournitures journalières sont en revanche classiquement de 15 à 25% plus élevées que la moyenne durant ces épisodes (Vivaqua, 2024).

Si la tendance de ces 10 dernières années est loin de suivre le rythme de croissance de la population (+9% en 2021 par rapport à 2011), elle est néanmoins à surveiller : les besoins accrus liés à la population grandissante, en particulier en période de sécheresse, mettent sous pression l’appareil de production. La recharge de certains aquifères peut être mise à mal par plusieurs hivers secs successifs. Quant à la Meuse, son débit est parfois tellement faible en été qu’il frôle voire franchit des niveaux en-dessous desquels le prélèvement par Vivaqua doit être limité.

Selon une analyse prospective, 60.000 m3/jour supplémentaires devront être produits en période de pointe (principalement en mai-juin et septembre) à l’horizon 2040 pour l’ensemble des clients de Vivaqua (Vivaqua, Water Quantity Plan, 2024). Soit 18% de plus que la production moyenne de 2022. L’entreprise adapte dès à présent son appareil de production pour y faire face : elle révise notamment à la baisse les volumes de pointe autorisés dans les contrats avec ses clients. Et sa lutte contre les fuites d’eau participe aussi à cette adaptation.

Signalons que la croissance démographique est identifiée, au niveau européen, comme un des facteurs responsables de l’augmentation de la demande en eau de ces 50 dernières années et que les grandes agglomérations urbaines font partie des principales zones sensibles au stress hydriqueLe stress hydrique est une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau. (AEE, Signaux 2018).

Les ménages ont consommé trois quarts de l’eau distribuée en 2021

La consommation totale d'eau facturée, tous secteurs confondus, s'élevait à 61,8 millions de m3 en 2021 (Vivaqua, consommation relevée aux compteurs en 2021, les chiffres n’étant pas disponibles pour 2022).

Cette consommation se répartit essentiellement entre les ménages (73%) et le secteur tertiaire (23%). Au niveau du secteur tertiaire, les principaux consommateurs sont la santé et l’action sociale (18% de la consommation de ce secteur), l’Horeca (17%), les commerces de gros et de détail (14%) ainsi que les administrations publiques et les organismes extraterritoriaux (10%) et l’éducation (10%).

Les ménages consomment 73% de l’eau distribuée, le secteur tertiaire 23%

Source : Vivaqua, consommations d’eau relevées aux compteurs en 2021 (classification NACE 2003)

Attention

La part des ménages a augmenté avec la crise du Coronavirus, au détriment de celle du secteur tertiaire : les Bruxellois ont été confinés chez eux en 2020 et le télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise. s’est très développé. A titre de comparaison, en 2019, les ménages ne représentaient « que » 69% de la consommation d’eau et le secteur tertiaire 28%.

La consommation des ménages bruxellois en très forte hausse depuis la crise sanitaire

Les consommations d’eau en 2020 et 2021, années influencées par la crise sanitaire, se démarquent très nettement de celles des années antérieures :

- la consommation d’eau du secteur domestique a bondi de 6% en 2021 par rapport à 2019 (+2,7 millions de m3 en l’espace de 2 ans !) ; alors qu’elle n’augmentait que de 0,5 millions de m3 tous les 2 ans en moyenne entre 2008 et 2019.

- tandis que celles du secteur tertiaire et secondaire ont dégringolé de près de 15 à 20% (-2,6 et -0,2 millions de m3 respectivement). A titre de comparaison, la consommation du secteur tertiaire avait globalement diminué de 0,12 millions de m3 tous les 2 ans entre 2008 et 2019 ; et celle du secteur secondaire, de 0,08 millions de m3 tous les 2 ans sur cette période.

Les consommations en eau des différents secteurs ont fortement évolué en 2 ans (2019-2021)

Source : Vivaqua, consommations d’eau relevées aux compteurs sur la période 2020-2021 (classification NACE 2003)

À télécharger

Fiche(s) méthodologique(s)

- Indicateur : Approvisionnement en eau de distribution (.pdf)

- Indicateur : Consommation d’eau de distribution totale et par secteurs (.pdf)

Tableau(x) reprenant les données

- Approvisionnement en eau de distribution et consommation des abonnés (.xls)

- Répartition de la consommation en eau au sein des différents secteurs en 2021 (.xls)

Fiche(s) documentée(s)

- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)

- Consommation et prix de l’eau de distribution (.pdf)

- Qualité de l’eau de distribution (.pdf)

- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

Etude(s) et rapport(s)

- VIVAQUA, années diverses. « Rapport d’activités annuel » (.pdf)

- Agence Européenne pour l’Environnement, 2018. « Signaux 2018 – L’eau, c’est la vie »

Plan(s) et programme(s)

Liens utiles

- VIVAQUA, La qualité d’eau dans votre rue

- Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA)

- Agence Européenne pour l’Environnement, Indicateur « Water scarcity conditions in Europe (Water exploitation index plus) »

- Etat de l’environnement wallon, Indicateur « Production d’eau de distribution »

- Etat de l’environnement wallon, Indicateur « Consommation d’eau de distribution »

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Drinkwaterproductie »

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Waterverbruik totaal »

Consommation en eau de distribution par les ménages

Indicateur - Actualisation : octobre 2022

Chaque Bruxellois a consommé en moyenne 101 litres d’eau par jour en 2021. C’est 5 litres de plus qu’en 2019. En cause ? La crise sanitaire. La consommation était stable depuis 2012. Mais la tendance attendue, indépendamment de la pandémie, est une augmentation, compte tenu de la croissance de la population, du changement climatiqueDésigne de lentes variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air, résultant d'activités humaines, menacent de modifier sensiblement les climats, dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants : élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones, etc.), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc. et du faible recours à l’eau de pluie.

Chaque Bruxellois utilise quotidiennement près de 100 litres d’eau

En 2021, la consommation en eau de distribution s’élève en moyenne à 101 litres par jour et par Bruxellois. Soit l’équivalent de 10 seaux de 10 litres.

Ces mêmes moyennes, ramenées à l’échelle des communes, oscillent entre 92 et 112 litres/jour/habitant.

Précisons toutefois que ces estimations ne prennent pas en compte la consommation domestique des Bruxellois sur leur lieu de travail. La consommation domestique réelle des Bruxellois est donc supérieure.

Comparaisons inter-régionales et internationales

La consommation domestique d’eau de distribution par habitant en Région bruxelloise est supérieure à celle de la Région flamande (89 l/jour/hab en 2021 pour un ménage moyen – VMM, 2022) et à celle de la Région wallonne (90 l/jour/hab en 2017 – Aquawal, 2018 dans l’Etat de l’environnement wallon). La différence observée pourrait notamment s’expliquer par une moindre utilisation d’eau de pluie en Région bruxelloise.

Il convient cependant d’être prudent lorsqu’on établit ce type de comparaison vu les différences et difficultés méthodologiques à établir ces statistiques. Par ailleurs, en Région bruxelloise, le problème des personnes « statistiquement invisibles » (candidats réfugiés inscrits sur le registre d’attente, personnes sans papiers, personnel diplomatique étranger et étrangers attachés aux institutions internationales) est plus marqué que dans les autres régions.

Selon la Fédération belge du secteur de l’eau (BELGAQUA), la consommation domestique d’eau par habitant en Belgique est l’une des plus basses des pays industrialisés. Elle est proche de celle observée en Allemagne mais nettement plus basse que celle des Pays-Bas et de la France (Bureau Fédéral du Plan, 2018).

Utilisation de l’eau par les ménages

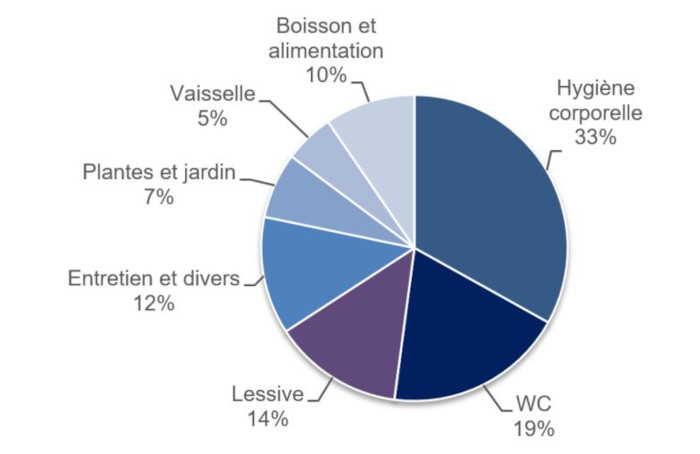

Utilisation domestique de l’eau

Source : VMM, 2018, enquête auprès de 504 ménages en 2016

Selon une enquête de 2016 auprès de 504 ménages flamands, les deux plus gros postes de consommation d’eau des ménages sont l’hygiène corporelle (33%) et les chasses d’eau (19%). Seuls 10% de la consommation des ménages sont consacrés à la boisson et à l’alimentation (VMM, 2018).

Buvez l’eau du robinet !

La moitié des Bruxellois (55%) boivent de l’eau du robinet à leur domicile (selon le baromètre de l’environnement de 2014). Les principales raisons avancées par ceux qui choisissent l’eau en bouteille sont le goût, une préférence pour l’eau de source ou encore la présence potentielle de produits dangereux pour la santé.

La moitié des Bruxellois (55%) boivent de l’eau du robinet à leur domicile (selon le baromètre de l’environnement de 2014). Les principales raisons avancées par ceux qui choisissent l’eau en bouteille sont le goût, une préférence pour l’eau de source ou encore la présence potentielle de produits dangereux pour la santé.

Or la qualité de l’eau distribuée en Région bruxelloise est de très bonne qualité. Elle répond aux normes légales avec un taux de conformité supérieur à 99%. Assurez-vous juste que vos conduites privées ne sont pas en plomb (voir la fiche documentée n°10).

En outre, l’eau du robinet est beaucoup moins chère que l’eau en bouteille et son coût environnemental est moins élevé.

L’eau de pluie encore trop peu exploitée

Le recours à l’eau de pluie demeure assez (trop) marginal en Région bruxelloise, bien qu’il soit difficile à estimer car aucun recensement du parc de citernes n’est organisé à ce jour. Lors du Baromètre de l’environnement de 2020, 16% des Bruxellois interrogés déclaraient utiliser de l’eau de pluie.

Une étude réalisée en 2012 a mis en évidence certains freins au placement ou à la rénovation de citernes en Région bruxelloise : faible montant des primes par rapport au coût de l’installation, retour sur investissement faible, accès difficile et manque de place sur les terrains, mais aussi l’inquiétude des citoyens de devoir payer une taxe dans le futur.

Une consommation qui était stable depuis 2012

Consommation domestique en eau de distribution par Bruxellois (2002-2021)

Sources : VIVAQUA (consommations relevées aux compteurs) et Statbel (Registre national, population au 1er janvier de l’année)

Deux grandes tendances caractérisaient l’évolution de la consommation en eau par habitant jusqu’à présent :

- une baisse régulière et significative entre 2002 et 2012 (- 26 litres soit près de 20%). Plusieurs hypothèses ont été avancées pour la justifier : généralisation des équipements plus économes en eau (douches, WC, lave-vaisselles et lave-linges, …), ou encore conscientisation accrue des ménages...

- une stabilité jusqu’en 2019. La consommation moyenne atteignait 96 l/jour/hab. Elle pourrait s’approcher de la « consommation efficace » bruxelloise, à savoir que les besoins domestiques minimum sont satisfaits sans perte de bien-être et sans recours à une ressource alternative.

Bon à savoir

La consommation efficace a été évaluée à 94 l/jour/hab en Wallonie, lors d’une étude menée auprès de 3000 ménages. Cette même étude indique que le niveau de consommation chute à 72 l/jour/hab dès qu’une ressource alternative (dans 95% des cas, de l’eau de pluie) est utilisée pour un usage intérieur (Predevello, 2009 in Indicateurs clés de l’environnement wallon 2014).

Une consommation significativement en hausse en 2020 et 2021

Les années 2020 et 2021 marquent une rupture par rapport à la stabilité observée les années précédentes : chaque Bruxellois a consommé en moyenne 5 litres de plus en 2021 par rapport à 2019.

Les années 2020 et 2021 marquent une rupture par rapport à la stabilité observée les années précédentes : chaque Bruxellois a consommé en moyenne 5 litres de plus en 2021 par rapport à 2019.

Ce rebond s’explique sans aucun doute par la pandémie. Avec les confinements et l’essor du télétravailTravail effectué à distance avec l'utilisation de la télématique, lien entre le travailleur et l'entreprise., l’eau habituellement consommée sur le lieu de travail et comptabilisée dans la consommation du secteur tertiaire se retrouve en 2020 et 2021 dans celle du secteur domestique.

Perspectives : des besoins accrus ?

Mais la crise sanitaire masque peut-être une inversion de tendance. En examinant les chiffres des dernières années et en faisant abstraction des valeurs anormalement élevées de 2020 et 2021, on constate que la consommation par habitant augmente très légèrement. Le taux d’accroissement annuel de la consommation du secteur domestique est effectivement supérieur à celui de la population depuis 2017. Les besoins en eau des Bruxellois tendent donc à augmenter.

Cette demande croissante pourrait résulter des vagues de chaleur et sécheresses qui se succèdent ces dernières années. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : augmentation du nombre de douches/bains pour se rafraichir, remplissage des piscines, recours à la climatisation (cas de climatiseurs fonctionnant à l’eau), arrosage du jardin, du potager (en l’absence de système de récupération d’eau de pluie ou si ceux-ci sont à sec)…

À télécharger

Fiche(s) méthodologique(s)

Tableau(x) reprenant les données

Fiche(s) documentée(s)

- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)

- Consommation et prix de l’eau de distribution (.pdf)

- Qualité de l’eau de distribution (.pdf)

- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Qualité de l’eau distribuée par réseau. Qualité de l’eau destinée à la consommation humaine – période 2017-2018-2019, 2021, (.pdf)

- Info-fiche « Perceptions, connaissances et comportements des Bruxellois en matière d’alimentation durable », 2014 (.pdf)

Etude(s) et rapport(s)

- VIVAQUA, années diverses. « Rapport d’activités annuel » (.pdf)

- SONECOM, novembre 2020. « Baromètre des comportements 2020 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 22 pp. (.pdf)

- IPSOS PUBLIC AFFAIRS, 2014. « Baromètre environnemental de la Région de Bruxelles-Capitale – Résultats 2014 », étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, 112 pp. (.pdf)

- VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM), 2018. « Watergebruik door huishoudens – het watergebruik in 2016 bij de Vlaming thuis », 41 pp. (seulement en néerlandais) (.pdf)

- INTERTEK et RDC Environnement, septembre 2012. « Etude du marché des citernes d’eau de pluie en Région de Bruxelles-Capitale », étude élaborée dans le cadre du projet « Brussels Sustainable Economy (BSE) », 71 pp. Diffusion restreinte

- BELGAQUA, 2008. « Livre Bleu - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’eau potable et l’assainissement des eaux usées », Edition 2008, 76 pp. (.pdf)

- PREVEDELLO C., septembre 2006. « L’utilisation de l’eau de distribution en Région wallonne. Dossier scientifique réalisé dans le cadre de l’élaboration du Rapport analytique 2006-2007 sur l’état de l’environnement wallon. A AQUAWAL ». 110 pp. (.pdf).

- AGENCE EUROPENNE DE L’ENVIRONNEMENT, novembre 2018. « Signaux 2018 – L’eau, c’est la vie ». 80 pp. (.pdf)

Liens utiles

- VIVAQUA, La qualité d’eau dans votre rue

- Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA)

- Bureau Fédéral du Plan (BFP), Indicateurs de Développement DurableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine. « Consommation d’eau »

- Etat de l’environnement wallon, Indicateurs « Consommation d’eau de distribution », « Utilisation de l’eau par les ménages »

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Indicateur « Waterverbruik huishoudens »

Qualité physico-chimique des eaux de surface

Indicateur - Actualisation : août 2022

Une bonne qualité physico-chimique de l’eau est la condition préalable et essentielle à la survie et au développement de la vie aquatique. L’évolution positive observée depuis le début des années 2000 se poursuit, mais à un rythme moins soutenu. Si le Canal possède dans l’ensemble une bonne qualité physico-chimique, ni la Senne, ni la Woluwe - soumise à des critères de qualité plus stricts – ne peuvent se targuer d’atteindre une qualité suffisante. Et les perspectives ne sont pas roses : les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises semblent disposer d’une faible résilience vis-à-vis du réchauffement climatique.

Qu’est-ce que la qualité physico-chimique ?

La physico-chimie de l’eau caractérise la qualité d’eau vis-à-vis de paramètres physiques (tels que la température, le pH, la conductivité) et de certains paramètres chimiques (tels que l’oxygène, l’azote, le phosphore, etc.) qui sont essentiels au développement et à la survie des organismes vivant dans le milieu aquatique. Elle participe à la qualité biologique du cours d’eau et reflète donc indirectement son état ou son potentiel écologique (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).

La qualité physico-chimique du Canal, de la Woluwe et de la Senne est évaluée ici au moyen d’une sélection de 9 paramètres, parmi ceux retenus dans le Plan de Gestion de l’Eau :

- la température,

- l’acidité (le pH),

- la conductivité,

- la teneur en oxygène dissous : indispensable à la vie aquatique, il favorise également la dégradation des polluants biodégradables permettant l’autoépuration,

- la charge organique (la demande biologique en oxygène (DBO) - indice de pollution par la matière organique biodégradable dont la dégradation consomme de l’oxygène dissous, la demande chimique en oxygène (DCO)),

- la turbidité : les matières en suspension (MES),

- et les nutriments (azote total et phosphore total).

La Woluwe étant située en zone Natura 2000, des objectifs plus stricts sont d’application.

De nouveaux objectifs de qualité

Des normes de qualité de base ont été adoptées pour la qualité physico-chimique de l’eau en 2011 puis révisées une première fois en 2015. Mais elles sont jugées peu représentatives et souvent insuffisantes compte tenu du contexte urbanisé de la Région (Bruxelles Environnement, 2019).

De nouveaux objectifs sont donc proposés depuis 2019, pour le 3ème plan de gestion de l’eau. Ils ont été harmonisés dans la mesure du possible vis-à-vis des normes des deux autres Régions (voir fiche méthodologique et la fiche documentée n°4 ). Cinq classes de qualité (très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise) ont également été fixées pour chaque paramètre. L’objectif de qualité correspond à la limite inférieure de la classe de la « bonne » qualité.

Cette fiche se concentre spécifiquement sur les trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) définies en Région bruxelloise (Canal, Woluwe et Senne), à l’amont et à l’aval du territoire. Notons toutefois que le réseau de surveillance a été étendu depuis 2014 à des points de mesure intermédiaires ainsi qu’à d’autres cours d’eau.

Le Canal : une qualité satisfaisante et qui s’améliore

Dans l’ensemble, la qualité physico-chimique de l’eau du Canal est bonne et en nette amélioration depuis le début des années 2000. Ces tendances positives concernent de nombreux paramètres : l’oxygène dissous, la DCO, les matières en suspension, ou encore les nutriments. Conséquence directe : de moins en moins de dépassements des objectifs cibles sont constatés.

Seul l’azote total ne respecte toujours pas l’objectif de qualité, même si les concentrations diminuent indéniablement depuis 2012 et s’en rapprochent.

L’autre paramètre à surveiller est l’oxygène dissous. Il a connu une évolution spectaculaire, notamment à la sortie de la Région où les teneurs au début des années 2000 étaient très faibles. Des fluctuations importantes y sont cependant encore observées et entrainent des concentrations insuffisantes à certains moments voire des dépassements de l’objectif de qualité, comme en 2019. En revanche, à l’entrée de la Région, la valeur cible est respectée depuis 2011.

Malheureusement, le Canal pâtit également des épisodes de surverses du réseau d’égouts et de la dérivation des eaux de la Senne via la déviation Aa en cas de crue, qui dégradent brusquement et temporairement la qualité de l’eau et provoquent des dégâts aux communautés aquatiques, tels que la mort de nombreux poissons.

De plus, le Canal fait face à des crises écologiques récurrentes en période estivale (efflorescences de cyanobactéries) en raison de son eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. et de sa faible vitesse d’écoulement. Ces algues peuvent causer des chutes d’oxygène et libérer des toxines dans l’eau, néfastes aux organismes aquatiques.

En général, le Canal possède une qualité assez similaire au début ou à la fin de son parcours bruxellois.

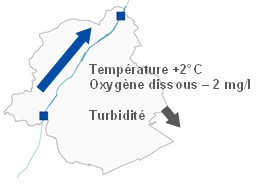

Trois paramètres présentent en revanche des différences intéressantes à relever. Ainsi, lors de son parcours bruxellois, la température de l’eau du Canal gagne 2°C en moyenne tandis que la concentration en oxygène dissous baisse d’environ 2 mg/l. De plus, l’eau du Canal est plus turbide à l’entrée de la Région qu’à la sortie, même si l’écart s’est nettement réduit.

La Woluwe : une qualité insuffisante au regard des objectifs Natura 2000

La Woluwe présente une relativement bonne qualité physico-chimique, comparée à la Senne et au Canal. Elle est en effet principalement alimentée par des eaux de source provenant de la Forêt de Soignes. Les matières en suspension en particulier présentent de faibles teneurs.

Cependant, la Woluwe traversant des zones Natura 2000, des objectifs plus sévères sont d’application. Et force est de constater que le bilan est mitigé :

La teneur en oxygène dissous est insuffisante : la concentration minimum cible n’a été atteinte qu’une seule fois, en 2016, depuis le début des années 2000.

La teneur en oxygène dissous est insuffisante : la concentration minimum cible n’a été atteinte qu’une seule fois, en 2016, depuis le début des années 2000. - Plusieurs paramètres flirtent avec les objectifs de qualité, conduisant des dépassements occasionnels (conductivité, nutriments) ou plus fréquents (charge organique).

Bien que la qualité de la Woluwe se soit globalement améliorée depuis le début des années 2000, la vigilance est donc de mise pour ces paramètres.

Ces altérations pourraient résulter du rejet ponctuel d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances.. Mais des investigations restent encore nécessaires afin de le confirmer. Dans tous les cas, cette physico-chimie dégradée pourrait avoir une incidence sur la qualité biologique de la Woluwe. En particulier, le manque d’oxygène dissous à certains moments pourrait affecter les populations piscicoles (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).

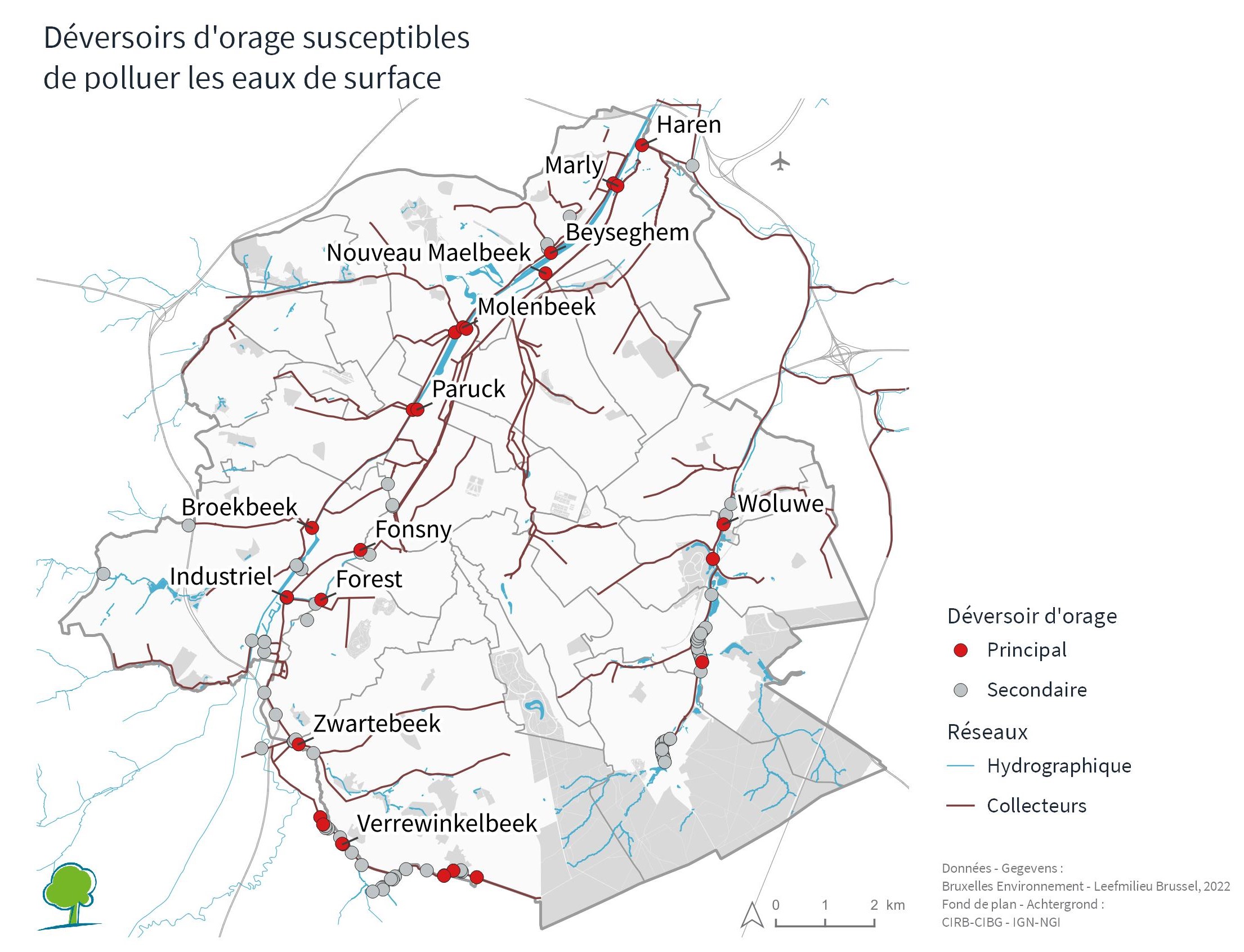

La Senne : une qualité détériorée par les rejets d’eaux usées

La Senne reçoit les rejets des deux stations d’épuration de Bruxelles Sud et de Bruxelles Nord. Elle recueille également de nombreuses surverses via les déversoirs d’orage, en cas de précipitations importantes. Sa qualité d’eau est donc fortement influencée par les performances épuratoires des stations et par la fréquence de fonctionnement des déversoirs et la qualité des eaux qui y sont rejetées. Sans surprise, la Senne présente la qualité physico-chimique la plus dégradée.

Les rejets des deux stations d’épuration constituent environ la moitié du débit médian de la Senne à la sortie de Bruxelles. Les mesures supplémentaires faites sur son trajet en 2014 montreraient d’ailleurs un effet de dilution de certains polluants, après le rejet de la station Sud. Ces eaux rejetées sont aussi plus « chaudes », et pourraient donc être à l’origine de la hausse de température observée à la sortie du territoire bruxellois par rapport à son entrée (différence moyenne de 2°C depuis 2001).

Une évolution spectaculaire

Néanmoins, la qualité de la Senne a évolué de manière spectaculaire entre le début des années 2000 et les années 2010. Il faut dire que la Senne au départ était particulièrement polluée, surtout à la sortie de Bruxelles ! Cette amélioration se poursuit encore aujourd’hui pour plusieurs paramètres, mais à un rythme moins soutenu.

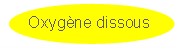

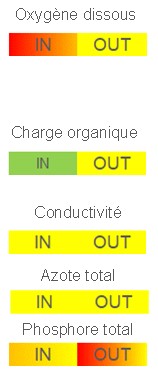

Evolution de la qualité physico-chimique de la Senne à la sortie de la Région (2001-2020)

Source : Bruxelles Environnement, 2022, sur base des moyennes glissantes sur 3 ans des concentrations moyennes annuelles

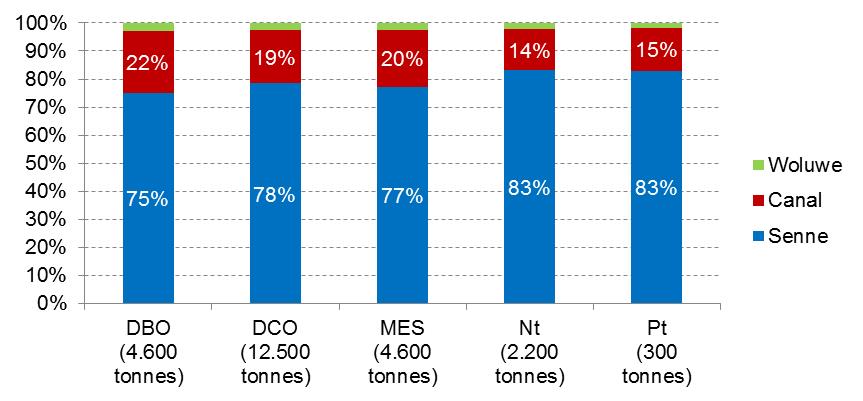

Ce progrès découle essentiellement du traitement accru des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. en Région bruxelloise (station Sud mise en service en 2000, station Nord en 2007) et en amont (voir « Epuration des eaux usées » ). Les cinq polluants classiquement épurés par les stations (DBO, DCO, MES, N et P) ont logiquement drastiquement diminué dans la Senne, comme l’illustre le graphique ci-dessus. Progressivement, la qualité à la sortie de la Région se rapproche de celle à l’entrée voire l’égale (ex : nutriments).

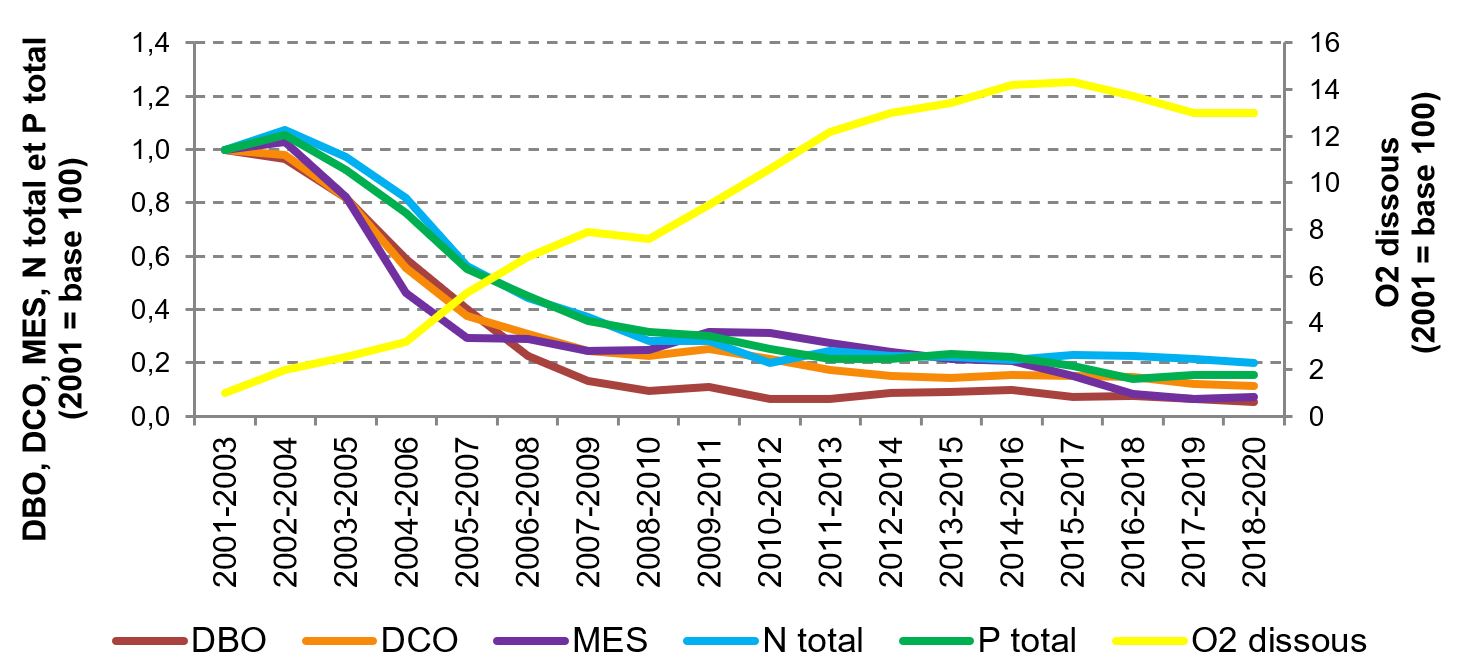

Evolution des teneurs en oxygène dissous dans la Senne (2001-2020)

Source : Bruxelles Environnement, 2022

Note : Les percentiles 10 (P10) et 90 (P90) sont les valeurs qui séparent respectivement les 10% et 90% inférieurs des données (triées par ordre croissant en 100 parts égales)

En parallèle, l’oxygène dissous, quasiment absent au début des années 2000, a pu monter en flèche. Et cette amélioration s’est poursuivie au-delà de 2010, certes à une vitesse moins rapide. On observe cependant un tassement voire une légère dégradation ces dernières années. Remarquons que, depuis 2015, les conditions d’oxygénation sont meilleures à la sortie du territoire régional qu’à l’entrée.

Cette évolution se répercute de façon bénéfique au niveau de la vie aquatique marquée, en 2016, par le retour des poissons à l’entrée de la Région (voir « Qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs » ).

Mais des efforts encore à fournir

S’il y a lieu de se réjouir de ces tendances favorables, la qualité physico-chimique de la Senne reste globalement médiocre:

Les teneurs en oxygène dissous demeurent insuffisantes avec une qualité moyenne à la sortie de la Région et même, une qualité médiocre à mauvaise à l’entrée. La situation à l’entrée apparait d’autant plus critique que certaines mesures sont sous le seuil des 3 mg/l, jugé comme critique pour la vie piscicole, même s’il n’est franchi que quelques heures ou jours. De plus, elle semble s’aggraver ces dernières années (voir les deux graphes ci-dessus).

Les teneurs en oxygène dissous demeurent insuffisantes avec une qualité moyenne à la sortie de la Région et même, une qualité médiocre à mauvaise à l’entrée. La situation à l’entrée apparait d’autant plus critique que certaines mesures sont sous le seuil des 3 mg/l, jugé comme critique pour la vie piscicole, même s’il n’est franchi que quelques heures ou jours. De plus, elle semble s’aggraver ces dernières années (voir les deux graphes ci-dessus).- Sa charge organique demeure trop élevée à la sortie de la Région : les valeurs cibles tant pour la DCO que pour la DBO sont généralement excédées. Néanmoins, elle tend à diminuer. La valeur cible pour la DBO a ainsi été respectée pour la 1ère fois en 2020.

- En lien probablement avec cette charge organique encore élevée, les valeurs très hautes de conductivité à la sortie de la Région conduisent à un dépassement systématique de l’objectif. Bien que la conductivité soit plus basse à l’entrée, elle l’excède fréquemment et notamment ces 4 dernières années.

- Pour l’azote total, la qualité est moyenne et les concentrations évoluent à la baisse. Pour le phosphore total, la qualité est généralement moyenne. Mais les concentrations sont plus éloignées de l’objectif de qualité et donc plus susceptibles de changer de classe de qualité en cas de pic de pollution (tels qu’en 2019 à la suite du curage d’un émissaire à la sortie de Bruxelles).

En revanche, le bilan est positif en ce qui concerne les matières en suspension. Grâce à une amélioration indéniable, les teneurs respectent la valeur cible depuis 2017 et permettent donc à la Senne d’atteindre une bonne qualité vis-à-vis de ce paramètre.

Des progrès tangibles mais un équilibre fragile

Les progrès tangibles constatés ces 20 dernières années sont mis à mal lors des années climatiques exceptionnelles, démontrant la faible résilience des cours d’eau bruxellois. Les conditions climatiques extrêmes se répercutent directement sur la qualité physico-chimique de la Senne, comme en témoignent les chutes en oxygène dissous. De nombreux poissons sont retrouvés morts dans le Canal et plusieurs étangs de la Région bruxelloise certains étés. Mais d’autres organismes aquatiques souffrent potentiellement de ces conditions extrêmes, à en juger par les résultats de 2019 pour la qualité biologique. Or, dans un contexte de réchauffement climatique, ce scénario risque de se reproduire.

La Senne souffre également des rejets d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. qu’elle peine à absorber, a fortiori lorsque son débit est faible. Ce fut en particulier le cas en 2019, avec le relargage de polluants consécutif au curage de l’émissaire rive droite. Il est donc essentiel de limiter la fréquence des surverses du réseau d’égouttage.

À télécharger

Fiche(s) méthodologique(s)

Accès aux données

Fiche(s) documentée(s)

- 4. Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)

- 8. Eaux pluviales et inondations (.pdf)

- 11. Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)

- 12. Maillage bleu (.pdf)

- 13. Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)

- 16. Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Carte interactive de l’eau à Bruxelles

- Herziening van de fysicochemische normen van de oppervlaktewateren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019. 51 pp. Document interne (seulement en néerlandais) (.pdf)

- Fiches descriptives de la physico-chimie des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises (2001-2012), septembre 2015. 118 pp. Document interne (.pdf)

Etude(s) et rapport(s)

- Rapports techniques présentant les résultats des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surface, années diverses jusqu’en 2013, accessibles sur le centre de documentation (.pdf)

- Résultats d’analyse des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surface. BDB (2013), EUROFINS (2014-2017), CAR (2018). Diffusion restreinte (.xls)

Plan(s) et programme(s)

Qualité chimique des eaux de surface

Indicateur - Actualisation : mars 2023

Des polluants omniprésents compromettent l’atteinte d’une bonne qualité chimique de la Senne, du Canal et même de la Woluwe : les polluants incriminés sont des hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques (HAP), le PFOS ou encore les composés du tributylétain. En revanche, peu d’autres polluants déclassent la qualité chimique de la Senne et du Canal en 2019 et 2020. Il s’agit souvent d’HAP ou de métaux dissous. La zone la plus contaminée est la sortie de la Région. La qualité chimique apparait meilleure en 2019-2020 qu’elle ne l’était en 2016-2018 : est-ce le signe qu’elle évolue favorablement ? Ou simplement la conséquence de l’amélioration des méthodes de mesure ?

Une cinquantaine de substances européennes prioritaires sous la loupe

Les micropolluants sont des substances chimiques potentiellement toxiques pour les écosystèmes voire la santé humaine à de très faibles concentrations. Or ils sont généralement peu éliminés au niveau des stations d’épuration. Ces polluants sont de nature et d’origine très variée : pesticides, hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante., métaux lourdsNom générique d'un groupe de métaux de densité relativement élevée, tels que le plomb, le mercure, le zinc et le cadmium. Ces métaux sont présents naturellement dans l'environnement et sont même nécessaires à certains processus naturels. Ils sont toutefois nocifs en concentrations élevées. Les principales sources de métaux lourds sont l'industrie non ferreuse, la combustion de combustibles fossiles, l'incinération de déchets et le trafic., polychlorobiphényles (PCB)…

Les Etats membres sont tenus d’assurer leur surveillance et de prendre des mesures afin d’en limiter progressivement, voire d’en interdire, les rejets, émissions et pertes.

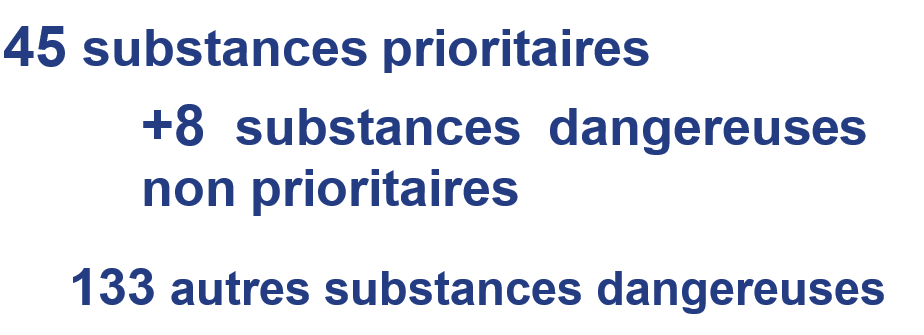

Parmi ces substances, certaines sont jugées particulièrement préoccupantes par la Commission européenne pour le milieu aquatique et qualifiées de « prioritaires » dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau en raison de leurs rejets/émissions importantes vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et de leur caractère particulièrement dangereux et persistant. La liste actuelle compte 45 substances (ou groupes de substances) prioritaires et 8 substances dangereuses non prioritaires (cf. fiche documentée n°4 & annexes 1 et 2 de l’AGRBC de 2015). C’est cette liste qui sert de base à l’évaluation de l’ « état chimique » des masses d’eaux de surface, conformément aux dispositions de la Directive Cadre Eau (DCE).

Parmi ces substances, certaines sont jugées particulièrement préoccupantes par la Commission européenne pour le milieu aquatique et qualifiées de « prioritaires » dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau en raison de leurs rejets/émissions importantes vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) et de leur caractère particulièrement dangereux et persistant. La liste actuelle compte 45 substances (ou groupes de substances) prioritaires et 8 substances dangereuses non prioritaires (cf. fiche documentée n°4 & annexes 1 et 2 de l’AGRBC de 2015). C’est cette liste qui sert de base à l’évaluation de l’ « état chimique » des masses d’eaux de surface, conformément aux dispositions de la Directive Cadre Eau (DCE).

133 autres substances qualifiées de « dangereuses » doivent également faire l’objet d’un suivi au sein de la Région de Bruxelles-Capitale et répondre à des objectifs environnementaux de qualité (cf. annexe 4 de l’AGRBC de 2015).

Outre ces substances européennes, une attention toute particulière est accordée localement, en Région bruxelloise, à quelques polluants spécifiques de nos eaux de surface : le zinc dissous, l’acénaphtène et le pyrène (2 HAP), des polychlorobiphényles (PCB) et les huiles minérales.

Surveillance des micropolluants dans l’eau mais aussi dans les sédiments et le biote

La Région bruxelloise a mis en place depuis 2001 des programmes de surveillance de la qualité chimique de ses eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), qui reposent sur l’analyse des concentrations de quelques centaines de paramètres. 5 sites sont ainsi contrôlés depuis le début des mesures : il s’agit des points d’entrée et de sortie de la Région des trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) désignées (Senne, Canal et Woluwe). Les résultats présentés dans cette fiche se rapportent à ces 5 sites historiques, sachant que la surveillance concerne également d’autres sites de mesures et d’autres cours d’eau.

Bon à savoir

Outre la colonne d’eau, une surveillance est mise en place dans les sédiments et dans le biote (tissus d’organismes vivants). L’objectif est de s’assurer qu’il n’y ait pas d’accumulation de certains polluants lipophiles dans les sédiments (les polluants qui y sont retenus étant parfois relargués vers la colonne d’eau) ou dans le biote.

Des objectifs environnementaux en constante évolution

Les objectifs de qualité en vigueur depuis 2011 pour les substances européennes dans la colonne d’eau sont les Normes de Qualité Environnementale (NQE). Ces normes se rapportent :

- aux moyennes annuelles d’une campagne d’analyse. Elles visent à protéger la vie aquatique à moyen et long termes vis-à-vis d’une exposition chronique.

- ainsi que, pour certaines substances prioritaires dangereuses, à des concentrations maximales admissibles (CMA) pour chaque échantillon. Ces normes CMA visent à protéger la vie aquatique à court terme vis-à-vis d’une exposition aiguë.

Les normes en vigueur sont reprises dans la fiche méthodologique et la fiche documentée n°4.

En 2013, les NQE de 7 substances prioritaires ont été révisées (avec effet à compter de fin 2015). Et 12 nouvelles substances prioritaires (dont la moitié qualifiées de « dangereuses ») ont été désignées et font l’objet de normes depuis fin 2018.

Précisons que certains polluants n’ont pu faire l’objet d’une évaluation certaines années (absence de mesures) ou d’une comparaison par rapport aux objectifs de qualité en raison de l’imprécision des méthodes d’analyse (seuil de détection supérieur à la NQE).

Une qualité chimique satisfaisante pour un très grand nombre de polluants

La plupart des 45(+8) substances prioritaires européennes et des 133 substances dangereuses ne posent aucun problème pour les trois masses d’eau de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) définies en Région bruxelloise : le Canal, la Senne et la Woluwe. Elles ne sont souvent même pas détectées dans la colonne d’eau, les sédiments ou le biote.

Il en est de même pour trois des cinq substances chimiques jugées pertinentes à l’échelle de la Région de Bruxelles Capitale. Seuls le zinc et les huiles minérales posent toujours souci dans la Senne.

La Senne est le cours d’eau le plus contaminé

De manière générale, au vu du nombre de substances déclassant la qualité chimique de l’eau et des concentrations observées :

- La Senne est le cours d’eau le plus contaminé, surtout à la sortie de la Région.

- A l’inverse, la Woluwe apparait relativement préservée, à l’exception toutefois de polluants omniprésents tels que les HydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. Aromatiques Polycycliques (HAP).

- Le Canal occupe une position intermédiaire.

En 2019 et 2020, 13 substances ont ainsi dépassé les normes dans la Senne, 8 dans le Canal et 1 seule dans la Woluwe. Environ la moitié d’entre elles ont un caractère omniprésent.

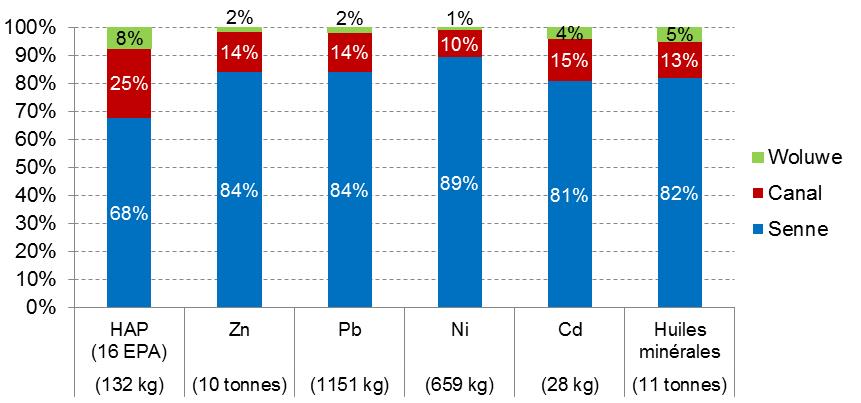

Deux familles de polluants posent particulièrement problème : les HAP et les métaux dissous. Ces paramètres sont examinés en détail dans la suite de cette fiche.

Par rapport aux années précédentes, le nombre de substances responsables de dépassement de normes tend à diminuer. Si ce constat est encourageant, il découle en partie de l’amélioration des méthodes de mesure fin 2018 : l’abaissement des seuils de quantification se répercute en effet sur le calcul des moyennes annuelles (voir fiche méthodologique).

Le problème généralisé des substances omniprésentes

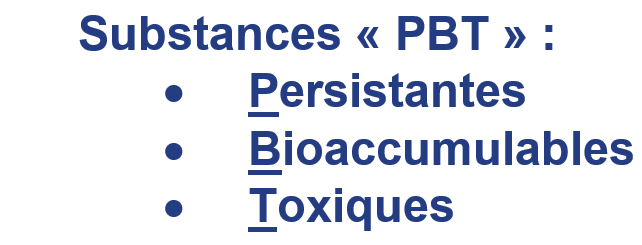

L’Union européenne a dressé une liste de treize substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou se comportant comme tel (cf. article 8bis de la directive 2013/39/UE). Parmi celles-ci figurent des HAP, le mercure, le PFOS ou encore les dioxines. Bien qu’ils ne figurent pas sur cette liste, les polychlorobiphényles (PCB) appartiennent également à la famille des polluants PBT

L’Union européenne a dressé une liste de treize substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou se comportant comme tel (cf. article 8bis de la directive 2013/39/UE). Parmi celles-ci figurent des HAP, le mercure, le PFOS ou encore les dioxines. Bien qu’ils ne figurent pas sur cette liste, les polychlorobiphényles (PCB) appartiennent également à la famille des polluants PBT

Bon à savoir

Les substances « PBT » sont persistantes, bioaccumulables et toxiques. Elles sont susceptibles d’être détectées sur le long terme dans l’environnement aquatique, malgré les mesures prises à leur encontre. Certaines d’entre elles présentent même la particularité de pouvoir être transportées sur de longues distances ; elles sont alors qualifiées d’ubiquistes ou d’omniprésentes car tous les compartiments environnementaux sont touchés (eau, air, sol, etc.).

Sans surprise, la Région bruxelloise n’échappe pas à cette contamination qui touche la grande majorité des Etats membres de l’Union Européenne. Le principal problème au niveau de la colonne d’eau concerne les HAP mais aussi le PFOS.

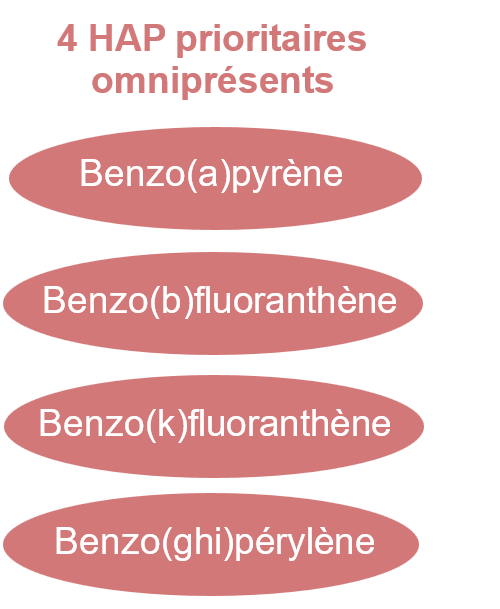

Des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) partout, même dans la Woluwe

6 des 8 HAP classés comme prioritaires ou assimilés excèdent les normes dans les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) bruxelloises. Même la Woluwe est touchée. Et avec la révision des normes de qualité environnementale (NQE), effective depuis 2016, le bilan s’est aggravé.

Parmi les principaux HAP prioritaires incriminés, figurent quatre des cinq HAP omniprésents

Parmi les principaux HAP prioritaires incriminés, figurent quatre des cinq HAP omniprésents

- Le benzo(a)pyrène contamine la Senne et le Canal mais aussi la Woluwe. La norme relative à la moyenne annuelle, qui était régulièrement dépassée avant sa révision en 2016, entraine des dépassements systématiques dans ces 3 masses d’eau depuis 2018. De plus, la concentration maximale admissible, bien que révisée à la hausse, a été excédée dans la Senne à la sortie de la Région en 2016 et 2017. Mais depuis lors, elle est respectée.

- De plus, le benzo(ghi)pérylène, le benzo(b)fluoranthène ainsi que, dans une moindre mesure, le benzo(k)fluoranthène dépassent fréquemment les concentrations maximales admissibles dans la Senne et le Canal. Et cela aurait aussi été le cas avant 2016, si elles avaient été en vigueur.

Le benzo(ghi)pérylène a ainsi été responsable en 2019 comme en 2020 de 7 dépassements par an (3 dans le Canal et 4 dans la Senne). Le benzo(b) fluoranthène a occasionné 1 dépassement en 2019 (dans la Senne) et 4 en 2020 (2 dans la Senne et 2 dans le Canal). Le benzo(f)fluoranthène ne compte à son actif qu’1 dépassement en 2019 dans la Senne et aucun en 2020.

L’indeno(123cd)pyrène, cinquième HAP omniprésent, n’est pas soumis à une norme de qualité environnementale. Mais il est très souvent quantifié dans les eaux de surface bruxelloises.

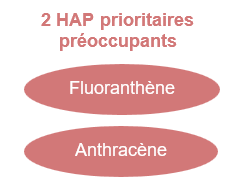

Deux autres HAP prioritaires sont préoccupants :

Deux autres HAP prioritaires sont préoccupants :

- Le fluoranthène, qui contamine tant la Senne que le Canal. Depuis la révision des normes en 2016, les dépassements de la moyenne annuelle y sont systématiques à la sortie de la Région et très fréquents à l’entrée. En outre, la Senne à la sortie de la Région a également excédé la concentration maximale admissible à deux reprises, en 2016 et 2017. Dans la Woluwe, à une exception près en 2016, les concentrations mesurées restent en-dessous des normes.

- L’anthracène, dans la Senne à la sortie de la Région. La norme relative à la moyenne annuelle a été outrepassée une seule fois, en 2017. En revanche, la concentration maximale admissible a été excédée à plusieurs reprises, notamment en 2016, 2017 et 2019.

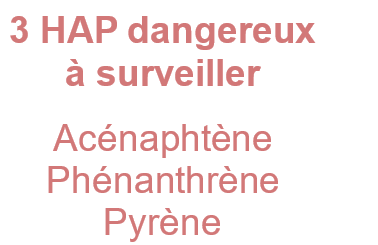

Par ailleurs, 3 des 8 HAP de la liste des 133 autres substances dangereuses ont présenté des concentrations moyennes annuelles supérieures à la norme certaines années, notamment en 2016 et 2017 : l’acénaphtène, le phénanthrène et le pyrène. La Senne à la sortie de la Région était systématiquement concernée. Par le passé, le pyrène avait également connu des dépassements ponctuels dans la Senne à l’entrée de la Région et plus rarement, dans le Canal à la sortie de la Région.

Par ailleurs, 3 des 8 HAP de la liste des 133 autres substances dangereuses ont présenté des concentrations moyennes annuelles supérieures à la norme certaines années, notamment en 2016 et 2017 : l’acénaphtène, le phénanthrène et le pyrène. La Senne à la sortie de la Région était systématiquement concernée. Par le passé, le pyrène avait également connu des dépassements ponctuels dans la Senne à l’entrée de la Région et plus rarement, dans le Canal à la sortie de la Région.

Point positif toutefois, aucune de ces substances n’a présenté de dépassement sur les trois dernières années de mesure (2018, 2019 et 2020).

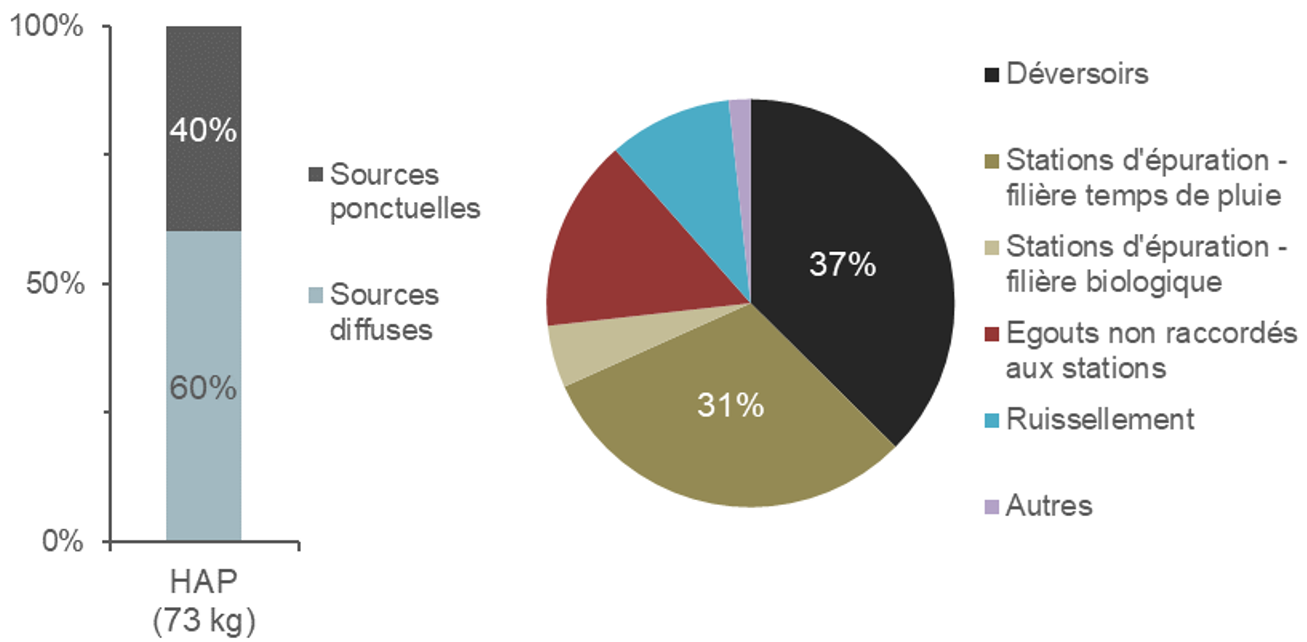

Les HAP arrivent dans les eaux de surface majoritairement de manière diffuse

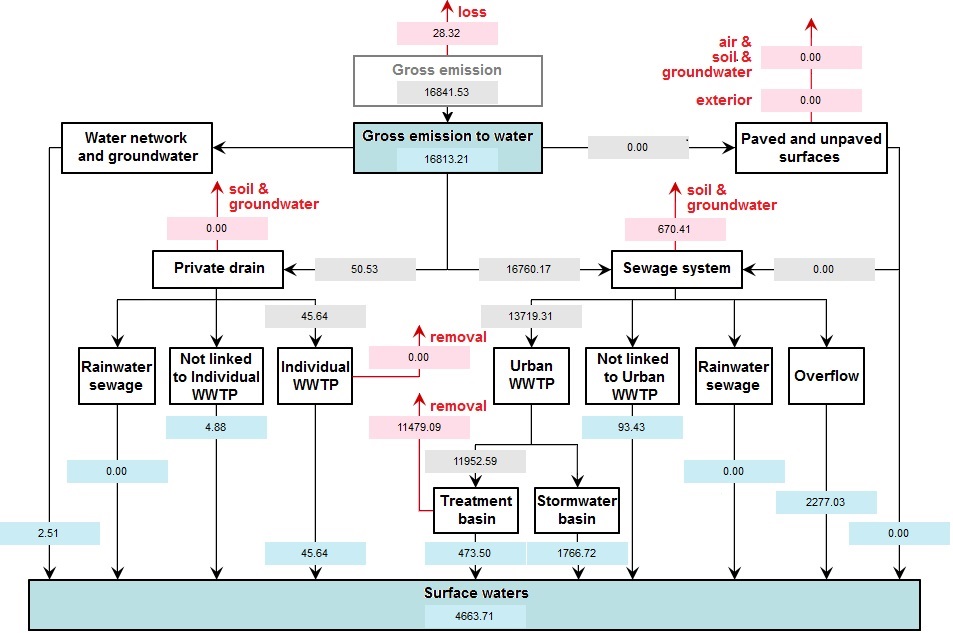

De manière générale, le respect des normes relatives aux HAP s’inscrit dans un processus long et complexe dans la mesure où ces polluants résultent essentiellement d’apports diffus. Selon l’inventaire des émissions de 10 HAP pour l’année 2016, 60% des apports résultent de sources diffuses : 44% du transport (usure des pneus et des voiries, combustions incomplètes) et 13% du dépôt atmosphérique.

Les HAPs étant lipophiles, ils sont retenus à plus de 90% au niveau des boues de stations d’épuration. Leur présence dans l’eau découle des rejets au niveau des déversoirs d’orage (37%), au niveau de la filière temps pluie des stations d’épuration (31%) et dans une moindre mesure, des eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. des zones égouttées non raccordées aux stations d’épuration (15%) et du ruissellement (10%).

Au niveau des cours d’eau, les HAP s’associent aux sédiments et se dégradent difficilement. Preuve en est leur présence dans les sédiments, mais leur concentration serait stable.

Sources (à gauche) et cheminements (à droite) des émissions nettes annuelles de 10 HAP dans les eaux de surface

Source : Bruxelles Environnement, données issues de l’inventaire des émissions vers les eaux de surface (années de référence : 2016-2017-2018) pour le benzo(a)pyrène, le benzo(b)-, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(ghi)pérylène, le fluoranthène, l’indeno(123cd)pyrène), l’acénaphtène, l’anthracène, le naphtalène et le pyrène

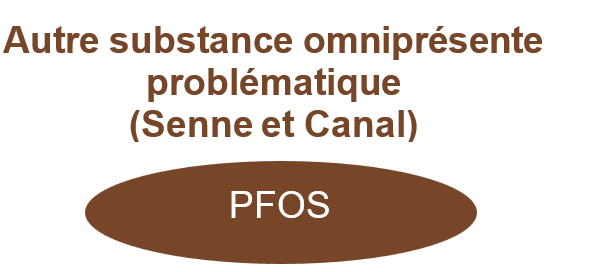

Le PFOS : autre substance omniprésente polluant la Senne et le Canal

Le PFOS (acide perflurooctane-sulfonique et ses dérivés) est un polluant fluoré omniprésent qui est systématiquement problématique dans la Senne et le Canal lorsqu’il est mesuré.

La norme annuelle est excédée :

La norme annuelle est excédée :

- plus de 5 fois dans la Senne

- et plus de 20 fois dans le Canal !

Il était également en dépassement dans la Woluwe en 2014-2016 mais n’est plus quantifié en 2018-2020, signe d’une évolution encourageante pour ce cours d’eau.

Bon à savoir

Le PFOS n’existe pas à l’état naturel. C’est un composé fluoré hydro- et lipophobe, très stable chimiquement, couramment utilisé à des fins domestiques ou industrielles. Il est devenu une problématique majeure ces dernières années car il se propage largement dans l’environnement, est persistant et ne se dégrade que lentement.

Les polychlorobiphényles : bientôt plus un problème dans les eaux bruxelloises ?

Les polychlorobiphényles (PCB) font également partie des substances PBT omniprésentes et des polluants spécifiques au bassin versant. Des teneurs trop élevées ont été relevées en 2015 et 2016 dans l’eau de la Senne et du Canal tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire. La bonne nouvelle est qu’en 2019 et 2020, avec des seuils de quantification plus bas, les concentrations sont demeurées inférieures à la norme. Faut-il l’interpréter comme un signe d’amélioration ?

Bon à savoir

Les PCB ont été utilisés jusque dans les années 70 comme isolants électriques. Ils sont désormais interdits. Un plan régional d’élimination et de décontamination des PCB-PCT a été adopté en 1999 ainsi qu’un programme de mesures visant à réduire cette pollution en 2005.

Certaines substances PBT passent sous les radars…

L’imprécision des méthodes de mesure ne permet malheureusement pas d’évaluer toutes les substances PBT dans la colonne d’eau : c’est le cas entre autres en 2019 et 2020 de l’hexabromo-cyclododécane (HBCDD) ou encore des diphényléthers bromés. Mais, vu leur caractère omniprésent et les dépassements observés dans le passé, la probabilité qu’ils soient présents voire en dépassement est élevée.

Les métaux dissous : autres substances problématiques dans la Senne et le Canal

Si les concentrations mesurées dans l’eau en métaux totaux respectent les normes, les composés dissous eux posent problème. La Senne est la plus touchée, surtout à la sortie de la Région, suivie par le Canal. La Woluwe en revanche est généralement épargnée.

Deux métaux dissous se révèlent problématiques :

Le plomb (Pb): depuis le durcissement de la norme en 2016, les concentrations moyennes annuelles sont invariablement en dépassement dans la Senne et le Canal, tant à l’entrée qu’à la sortie de la Région. Seule exception : la Senne à l’entrée de la Région en 2020. Même la Woluwe a connu un dépassement en 2017 ! Plus inquiétant, les concentrations maximales admissibles ont été surpassées en 2016 et 2017 à la sortie de la Région dans la Senne et/ou le Canal. La tendance évolue toutefois positivement, avec une baisse significative des concentrations.

Le plomb (Pb): depuis le durcissement de la norme en 2016, les concentrations moyennes annuelles sont invariablement en dépassement dans la Senne et le Canal, tant à l’entrée qu’à la sortie de la Région. Seule exception : la Senne à l’entrée de la Région en 2020. Même la Woluwe a connu un dépassement en 2017 ! Plus inquiétant, les concentrations maximales admissibles ont été surpassées en 2016 et 2017 à la sortie de la Région dans la Senne et/ou le Canal. La tendance évolue toutefois positivement, avec une baisse significative des concentrations.- Le zinc (Zn) : la norme annuelle est outrepassée en 2020 comme chaque année dans la Senne à la sortie de la Région. C’était également le cas jusqu’en 2016 à l’entrée de la Région, de même que dans le Canal, aux deux points de mesure.

Quatre autre métaux dissous contaminent potentiellement la Senne, surtout à la sortie de la Région : le mercure, le cuivre, le nickel et le cadmium.

Quatre autre métaux dissous contaminent potentiellement la Senne, surtout à la sortie de la Région : le mercure, le cuivre, le nickel et le cadmium.

Alors que ces quatre substances déclassaient sa qualité d’eau en 2016, l’évolution sur les deux dernières années de mesure disponibles semble positive : seul le cuivre a excédé la norme en 2017 et aucun dépassement n’a été constaté en 2020.

La prudence reste néanmoins de mise vu la propension des métaux à fortement s’accumuler dans les sédiments, ce que confirment les teneurs élevées qui y sont mesurées. Un autre point d’attention est l’accumulation de mercure dans les tissus des organismes vivants (biote).

D’où viennent ces métaux ?

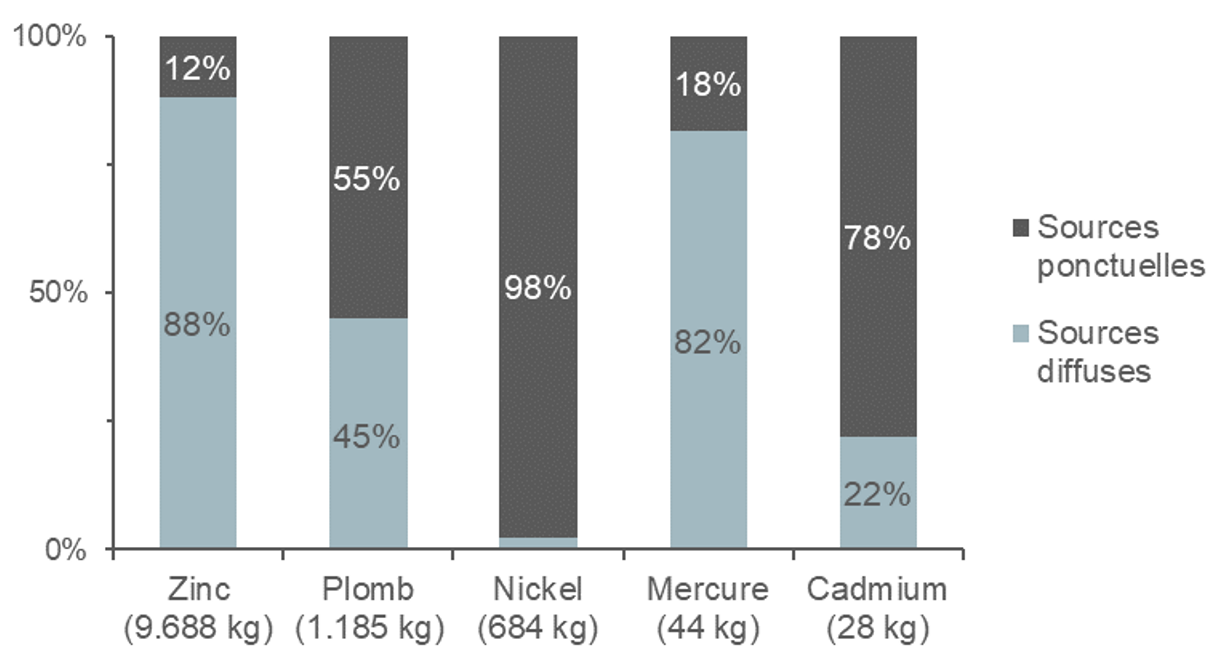

Les sources diffuses contribuent de manière prépondérante aux émissions de zinc (88%, principalement en raison de la corrosion des matériaux de construction du bâti) et de mercure (82%, principalement à cause du trafic).

Les sources ponctuelles en revanche (la population, les entreprises et l’industrie) constituent presque l’entièreté des apports en nickel (98%), l’essentiel de ceux en cadmium (78%) et plus de la moitié de ceux en plomb (55%).

Sources des émissions nettes annuelles de 5 métaux dans les eaux de surface

Source : Bruxelles Environnement, données issues de l’inventaire des émissions vers les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) (années de référence : 2016-2017-2018)

Les émissions nettes vers la Senne sont environ 6 fois plus importantes que celles vers le Canal.

Les métaux étant moins bien épurés ou retenus au niveau des stations d’épuration, les effluents des STEP représentent la principale voie d’acheminement des métaux vers la Senne.

Autres polluants méritant une attention particulière

- Les substances tensioactives occasionnent des dépassements dans la Senne et le Canal certaines années telles qu’en 2019.

- Les huiles minérales sont quantifiées chaque année dans la Senne et le Canal. Bien que non soumises actuellement au respect d’une NQE, elles nécessitent une attention particulière car elles sont émises en grande quantité sur le territoire régional: 9 tonnes d’émissions nettes par an dont 8 vers la Senne et 1 vers le Canal (selon l’inventaire des émissions pour les années 2016-2017-2018). Elles proviennent du trafic routier et ferroviaire (huiles utilisées au niveau des aiguillages). Une des sources significatives pour la Senne serait le site de Schaerbeek formation.

- En ce qui concerne les pesticides figurant sur la liste des substances prioritaires et sur celle des autres polluants, les normes sont respectées depuis 2009. Seul l’aclonifène a dépassé en 2019 et 2020 la concentration maximale admissible dans la Senne à l’entrée de la Région. La contamination par les pesticides constatée dans les eaux souterraines de la Région ne se vérifie donc pas pour les eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) (voir « Etat chimique des eaux souterraines »).

- Les concentrations moyennes annuelles en DEHP (type de phtalate utilisé comme plastifiant) n’ont dépassé la norme qu’une seule fois : en 2016, sur la Senne à l’entrée de la Région. Mais la vigilance s’impose car les concentrations observées dans les sédiments du Canal augmentent.

- Les diphényléthers bromés sont présents dans les sédiments et conduisent à des dépassements de norme pour le biote. Les concentrations dans la colonne d’eau restent toutefois bien en-dessous des concentrations maximales admissibles. Il est en revanche difficile de statuer sur le caractère préoccupant ou non de ces substances vis-à-vis des eaux de surface, compte tenu du niveau de précision des méthodes de mesures.

- Substances préoccupantes seulement depuis une dizaine d’années, les nonylphénols sont présents dans les eaux de surface bruxelloises, comme dans presque tous les pays. Leur concentration respecte les normes en 2019 et 2020 mais ce ne fut pas le cas d’autres années. Les dépassements concernaient tant la moyenne annuelle que la concentration maximale admissible. Ils s’observaient aussi bien dans le Canal que la Senne, à chaque fois à la sortie de la Région.

Comment lutter efficacement contre ces pollutions ?

Un grand nombre de mesures préventives et curatives sont prises dans le cadre du plan de gestion de l’eau pour réduire la pollution chimique de l’environnement et des cours d’eau : gestion des permis d’environnement (normes de rejets, recours aux meilleurs techniques disponibles, etc.), restriction puis interdiction dès 2019 de l’usage des pesticides dans les espaces publics, dragage et curage des cours d’eau et étangs pour enlever les sédiments pollués, information et sensibilisation en matière d’utilisation de certains produits, etc.

L’amélioration de la qualité des eaux de surface bruxelloises dépend par ailleurs aussi des efforts réalisés en amont de la Région.

Néanmoins la lutte contre les substances omniprésentes ne peut être restreinte à la seule politique de l’eau. Seule une gestion globale à l’échelle européenne (voire mondiale) et transversale aux différentes politiques environnementales (eau, air, sols…) pourrait contenir cette pollution.

À télécharger

Fiche(s) méthodologique(s)

Accès aux données

Fiche(s) documentée(s)

- Normes et valeurs légales de référence en matière d’eau (.pdf)

- Eaux pluviales et inondations (.pdf)

- Cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)

- Maillage bleu (.pdf)

- Cadre légal bruxellois en matière d’eau (.pdf)

- Qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois (.pdf)

Autres publications de Bruxelles Environnement

- Carte interactive de l’eau à Bruxelles

- Inventaire des émissions, rejets et pertes des substances prioritaires dans les eaux de surface de la Région de Bruxelles-Capitale, 2022. Annexe 2 du Plan de Gestion de l’Eau 2022-2027. 287 pp. (.pdf)

Etude(s) et rapport(s)

- Rapports techniques présentant les résultats des campagnes annuelles de mesure de la qualité physico-chimique des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.), années diverses jusqu’en 2013, accessibles sur le centre de documentation (.pdf)

- Résultats d’analyse des campagnes annuelles de mesure de la qualité chimique des eaux de surface. BDB (2013), EUROFINS (2014-2017), CAR (2018-2020). Diffusion restreinte (.xls)

Plan(s) et programme(s)

Qualité biologique des principaux cours d'eau et étangs

Indicateur - Actualisation : juillet 2022

Aucune des masses d’eau suivies en Région de Bruxelles-Capitale n’atteint le « bon potentiel écologique » en 2019. La qualité globale de la Senne reste encore loin de cet objectif et elle a régressé en 2019, entre autre à cause de la sécheresse. Le Canal connait une nette dégradation en 2019 pour tous les groupes biologiques. En revanche, si on fait abstraction des poissons, la vallée de la Woluwe est proche du bon potentiel écologique. La Woluwe comme le Roodkloosterbeek l’atteignent pour plusieurs groupes biologiques et ont évolué positivement entre 2016 et 2019. Deux des trois étangs étudiés obtiennent aussi de très bons scores ; le troisième affiche de moins bons résultats.

Cinq groupes biologiques sous la loupe

La qualité biologique des cours d’eau et étangs bruxellois est évaluée tous les 3 ans depuis 2004, conformément à la Directive Cadre Eau (DCE) et aux recommandations des experts. La dernière campagne de mesures date de 2019.

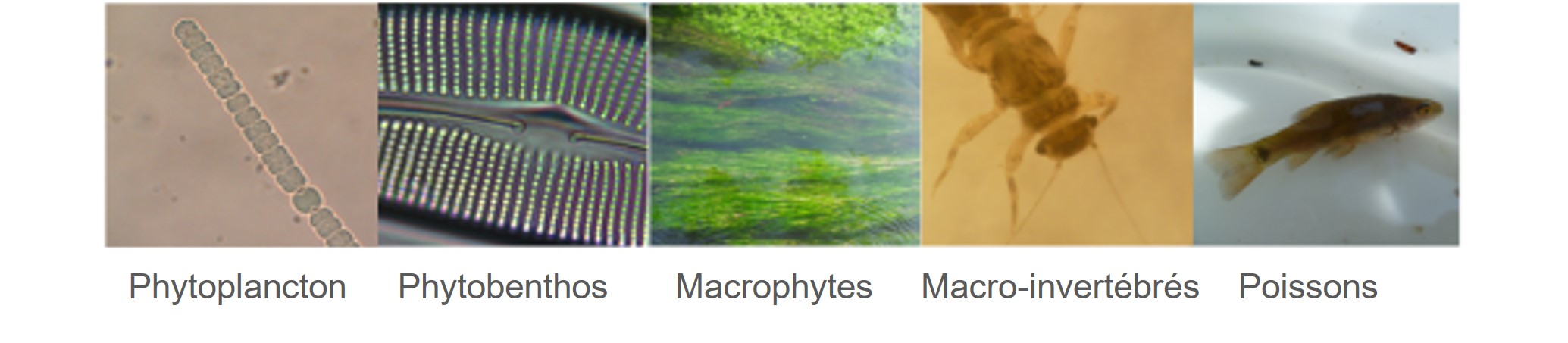

Cinq groupes – ou éléments - biologiques sont pris en compte :

- le phytoplancton (algues généralement microscopiques en suspension dans l’eau),

- le phytobenthos (micro- et macro-algues vivant fixées ou à proximité du fond de l’eau),

- les macrophytes (plantes telles que les roseaux),

- les macro-invertébrés (insectes et larves, vers, crustacés,…)

- et les poissons.

Les cinq éléments biologiques pris en compte dans l’évaluation de la qualité biologique

Source : Figure extraite de VUB & INBO, 2021

L’évaluation de la qualité de chaque élément repose sur une comparaison de la situation observée par rapport à des conditions de référence. Ces dernières correspondent à une situation optimale (« potentiel écologique maximal ») compte tenu des altérations aux conditions physiques naturelles consécutives des activités humaines (voir fiche méthodologique). Cinq classes de qualité sont déterminées.

C’est l’élément de moins bonne qualité qui détermine l’état biologique global (principe « one-out, all-out »). Cette méthode d’évaluation est donc particulièrement restrictive. De plus, le laps de temps entre deux campagnes (3 ans) est peut-être trop réduit que pour mettre en évidence des évolutions significatives. Ces dernières doivent, pour être pertinentes, être considérées sur le long terme car les communautés biologiques peuvent voir leur population fluctuer naturellement sur le court terme.

Evolution de la qualité biologique

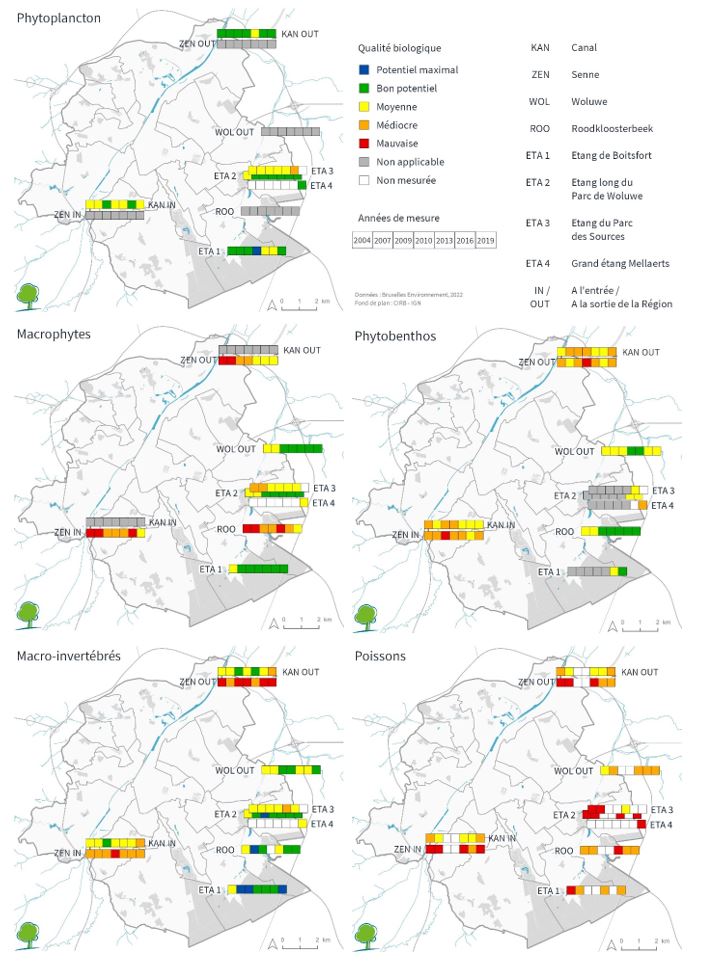

Les cartes ci-dessous illustrent les résultats obtenus pour les points de mesure suivis à chaque campagne. Ces sites sont localisés sur la Senne, le Canal, la Woluwe (cours d’eau et étangs) et l’un de ses affluents, le Roodkloosterbeek. Depuis 2019, le grand étang Mellaerts a remplacé l’étang du parc des Sources.

Evolution de la qualité biologique des principaux cours d’eau et étangs bruxellois (2004-2019)

Source : Bruxelles Environnement, dpt. Reporting et incidences environnementales, 2022

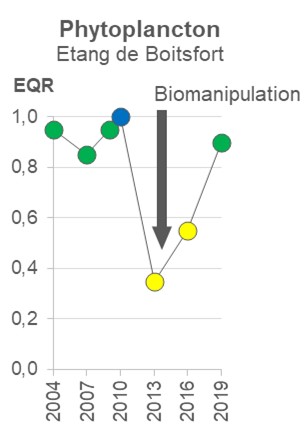

Les poissons, de retour dans la Senne depuis 2016, ont souffert en 2019

Le changement positif le plus marquant est le retour des poissons dans la Senne depuis 2016, alors que ce cours d’eau était auparavant considéré comme « mort » pour cet élément. Une quinzaine d’espèces différentes y a été recensée en 2016, avec près de 200 individus à l’entrée de la Région et 100 à la sortie. Cette évolution semble résulter d’une restauration écologique progressive suite à la mise en route des stations d’épuration de Bruxelles-Sud en 2000 et de Bruxelles-Nord en 2007. Malheureusement, cette tendance positive ne s’est pas confirmée en 2019, avec une dizaine d’espèces seulement et un nombre de spécimens divisé par 5 à l’entrée de la Région et par 3 à la sortie. Plusieurs explications sont avancées :

Le changement positif le plus marquant est le retour des poissons dans la Senne depuis 2016, alors que ce cours d’eau était auparavant considéré comme « mort » pour cet élément. Une quinzaine d’espèces différentes y a été recensée en 2016, avec près de 200 individus à l’entrée de la Région et 100 à la sortie. Cette évolution semble résulter d’une restauration écologique progressive suite à la mise en route des stations d’épuration de Bruxelles-Sud en 2000 et de Bruxelles-Nord en 2007. Malheureusement, cette tendance positive ne s’est pas confirmée en 2019, avec une dizaine d’espèces seulement et un nombre de spécimens divisé par 5 à l’entrée de la Région et par 3 à la sortie. Plusieurs explications sont avancées :

Tout d’abord, la vie piscicole est compromise par les afflux d’eaux uséesEaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées de différentes substances. que reçoit le cours d’eau (rejets des stations d’épuration et déversements par temps de pluie lors de la saturation du réseau d’égouttage) (voir l’indicateur sur l’épuration des eaux usées). Les indicateurs biologiques témoignent en effet en 2019 d'une qualité d’eau très dégradée :

- Le phytobenthos a régressé en qualité médiocre en raison d’une pollution exceptionnelle due au curage d’un collecteurcollecteur, négociant et courtier ayant charrié une importante charge organique.

- Le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), espèce résistante aux eaux eutrophes (très riches en nutriments), est le seul représentant de la végétation submergée et ne permet pas aux macrophytes d’aller au-delà d’une qualité moyenne.

- Les macro-invertébrés sont dominés par un petit nombre de taxons, tous tolérants à la pollution.

Ensuite, cette pollution des eaux est aggravée par les périodes de sécheresse, à l’instar de 2019 : le faible débit combiné à des rejets pollués en charge organique entraine une chute des teneurs en oxygène dissous, souvent en-deçà du seuil de 3 mg/l jugé comme critique pour la vie des poissons.

Ensuite, cette pollution des eaux est aggravée par les périodes de sécheresse, à l’instar de 2019 : le faible débit combiné à des rejets pollués en charge organique entraine une chute des teneurs en oxygène dissous, souvent en-deçà du seuil de 3 mg/l jugé comme critique pour la vie des poissons.

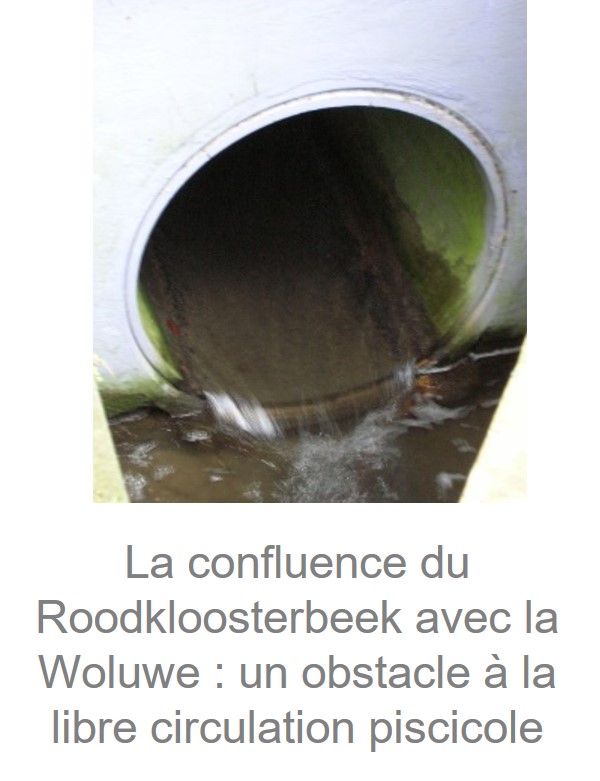

Enfin, l’établissement durable des poissons dans la Senne est entravé par de profonds bouleversements hydromorphologiques que constituent les berges bétonnées, le voûtement des deux tiers de son parcours et un ouvrage infranchissable au début du pertuis du centre-ville (voir le focus sur l’état hydromorphologique).

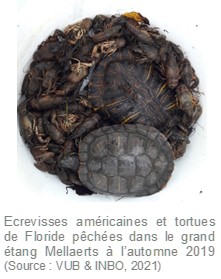

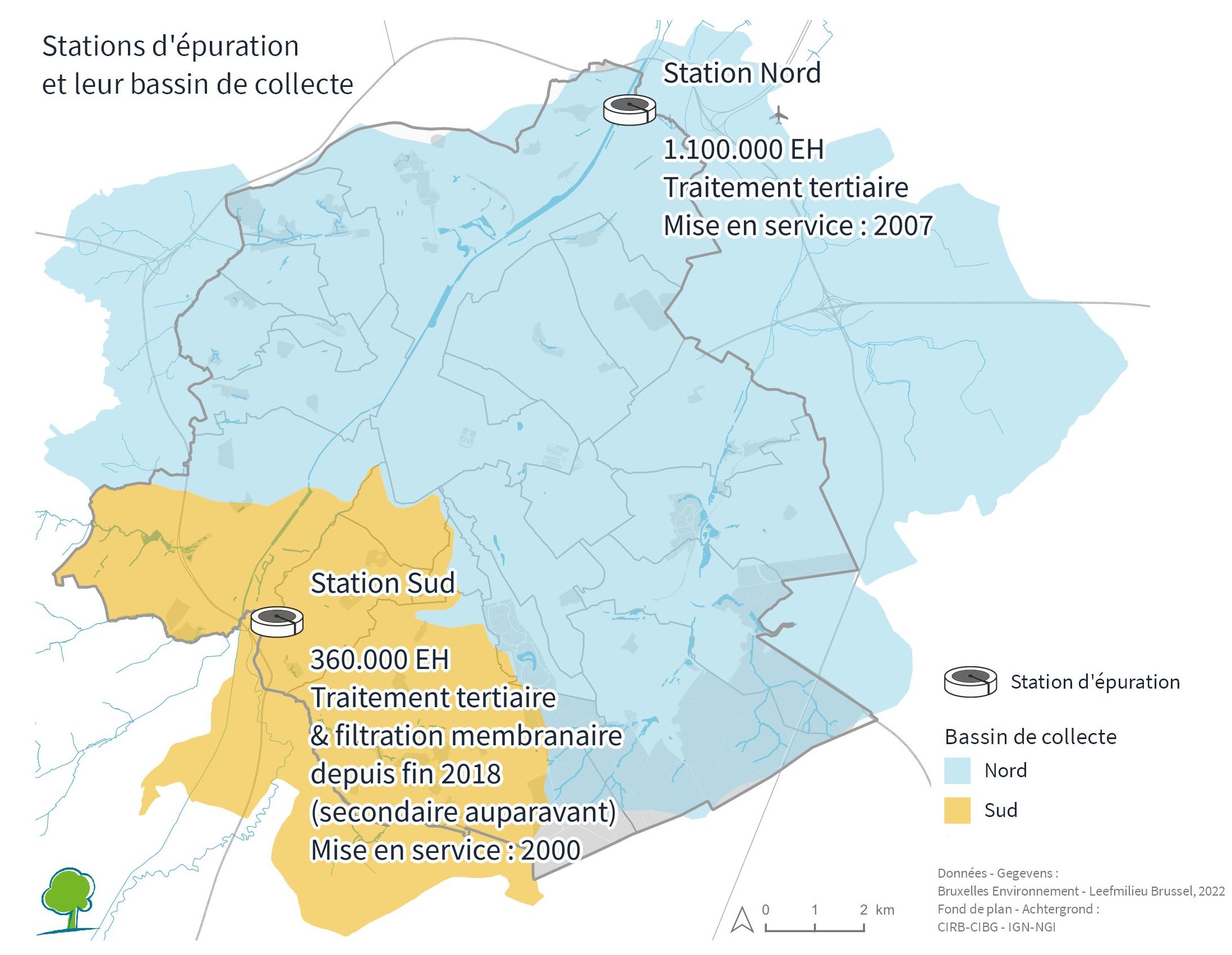

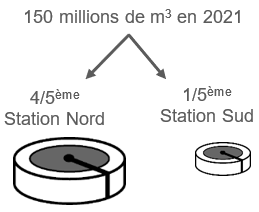

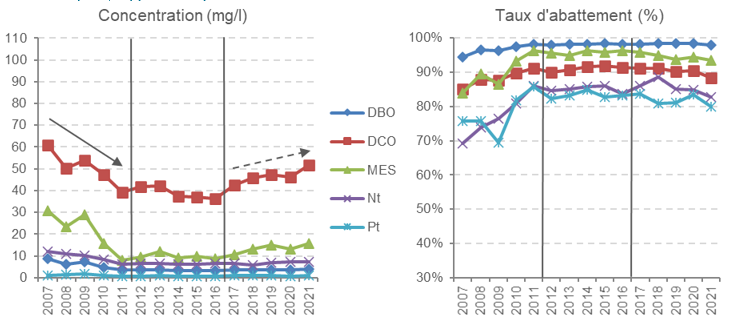

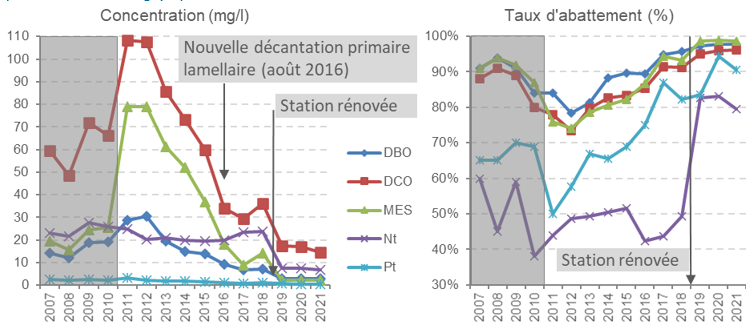

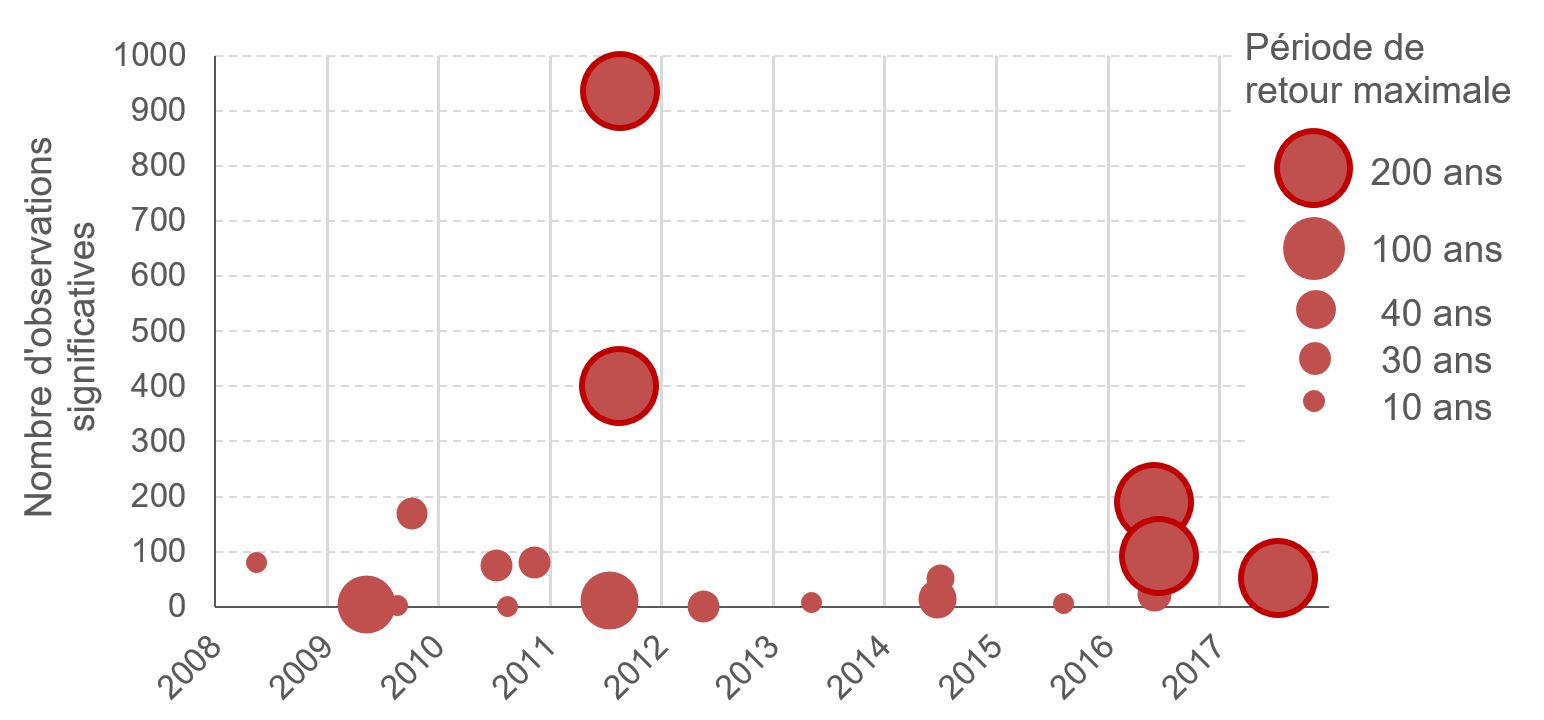

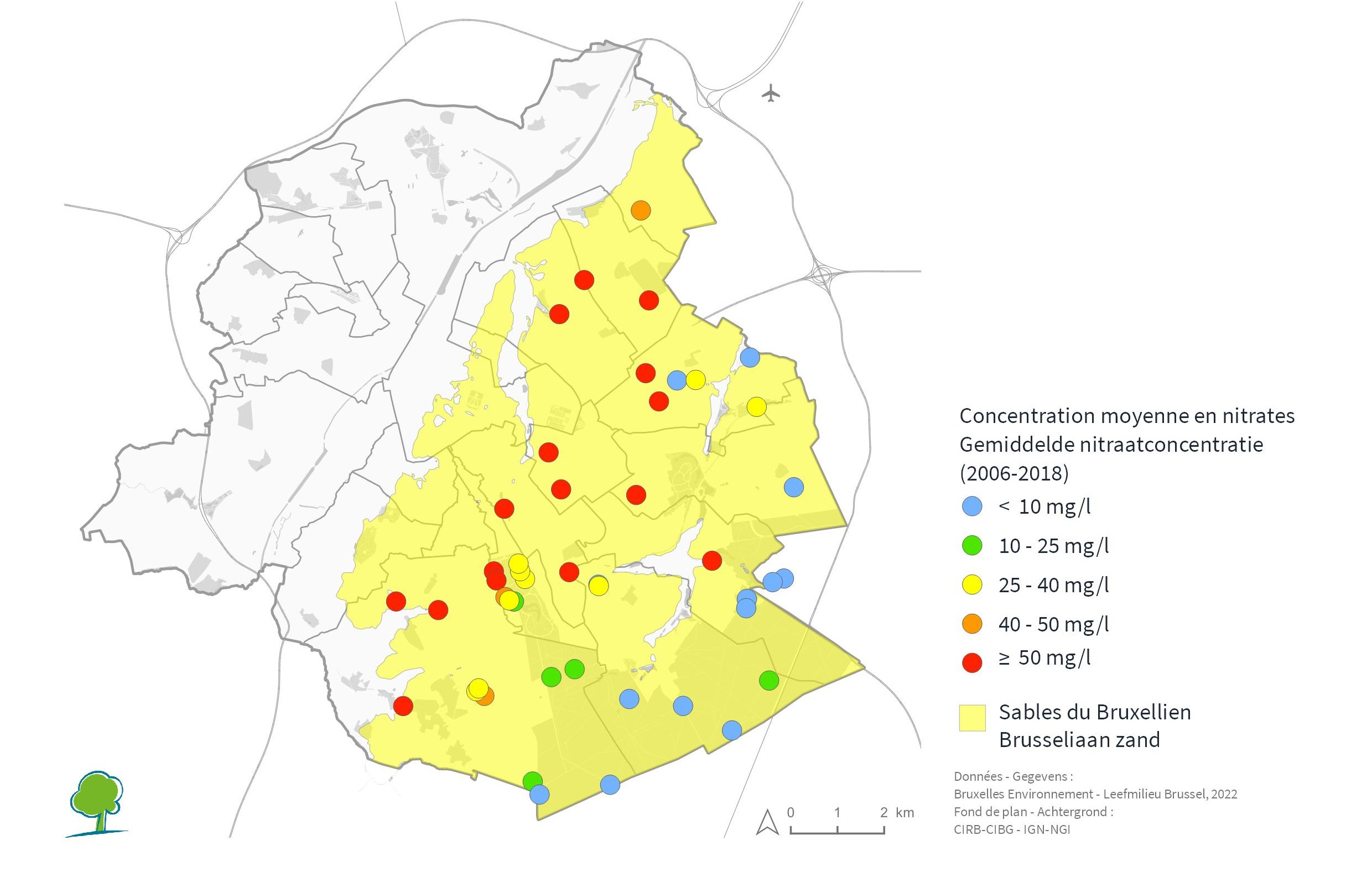

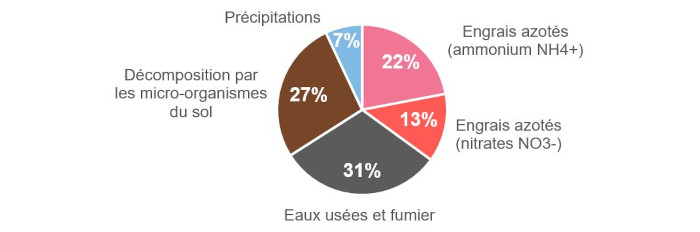

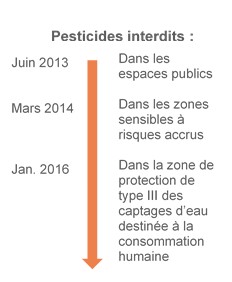

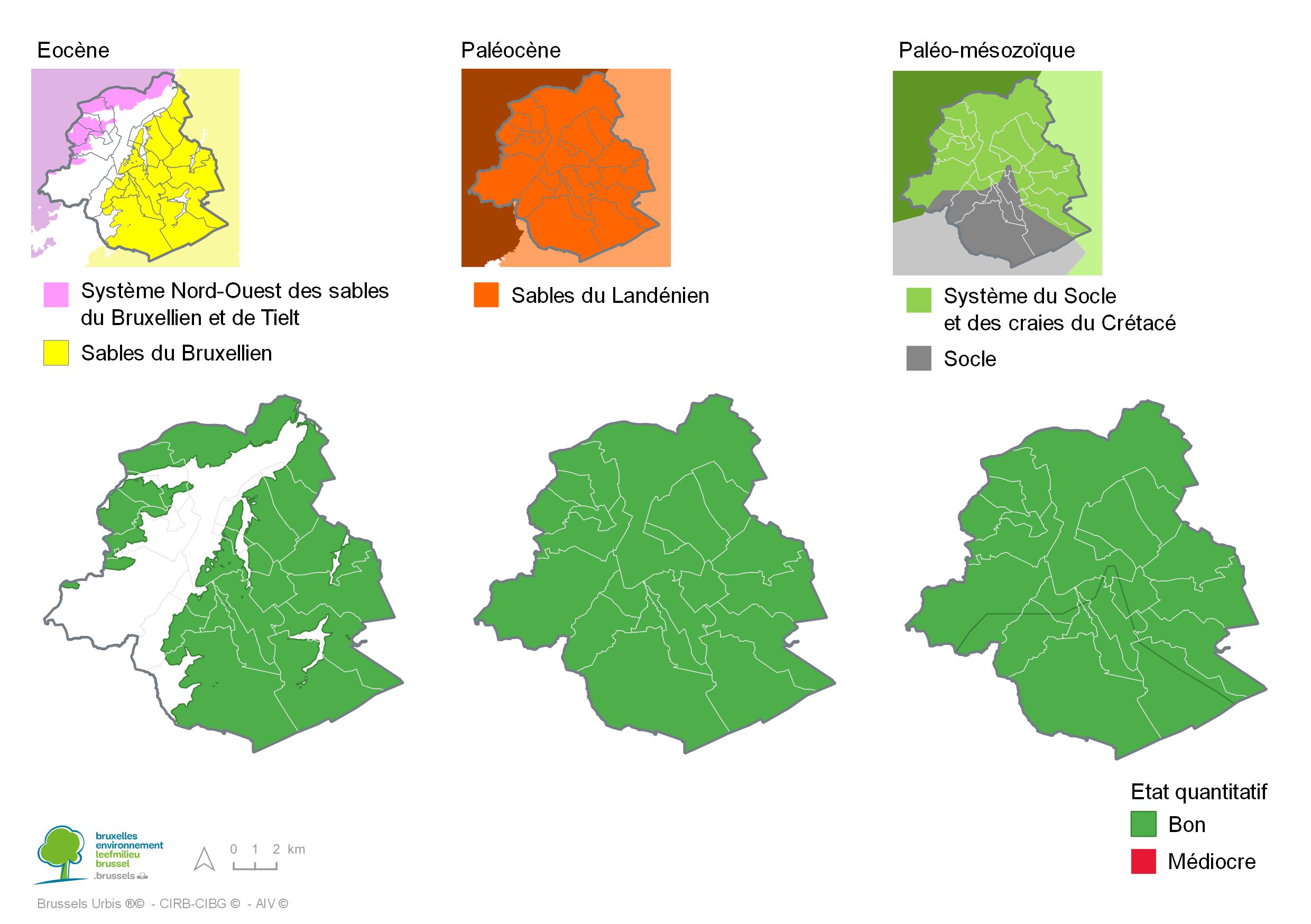

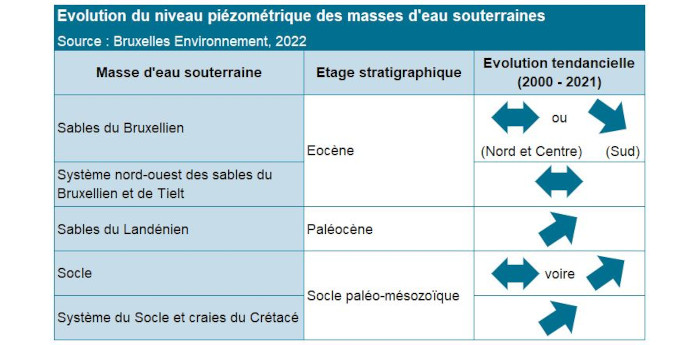

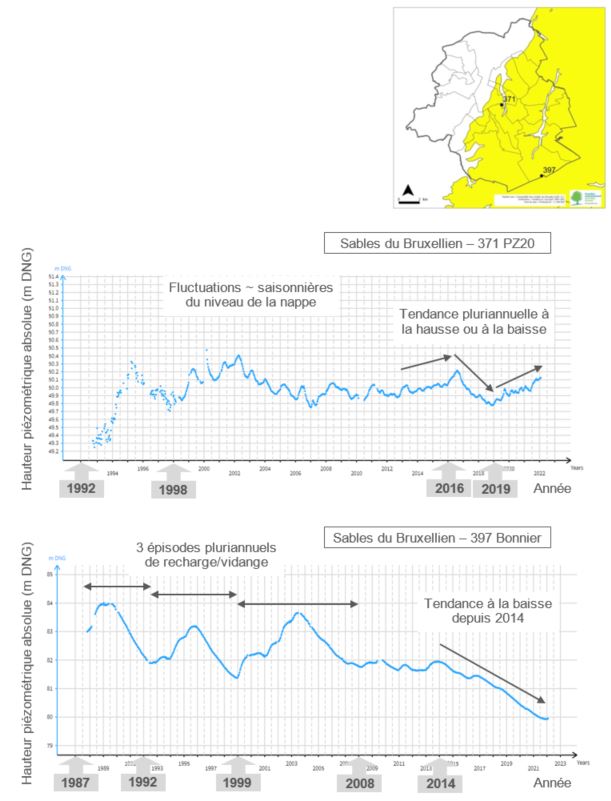

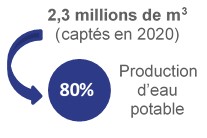

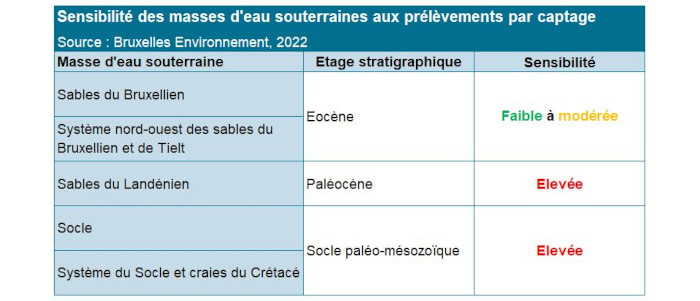

La Senne doit également faire face à une croissance du crabe chinois (Eriocheir sinensis), espèce invasive, à la sortie de la Région : presque 150 crabes ont été piégés dans les nasses en mai 2019.