Effets de l’environnement sur la santé : état des lieux

- Santé

- Pollution

- État des lieux de l'environnement

- Étude

Sommaire

-

Un impact de l’environnement sur la santé positif comme négatif

-

Les effets de Black Carbon sur la santé humaine

-

La qualité de l’air dans les parcs de la Région bruxelloise

-

La cartographie du black carbon en Région bruxelloise

-

Les effets sanitaires attendus des politiques de mobilité bruxelloises

-

Efficacité de produits de nettoyage et de désinfection dans une crèche

-

Les rayonnements non-ionisants en Région bruxelloise

-

La maladie de Lyme

-

Poursuivre la lecture

A Bruxelles comme ailleurs, les liens entre l'environnement et la santé sont étroits. Pollution de l'air extérieur, pollution de l'air intérieur, climat urbain, pollution des eaux, exposition aux bruits, gestion des sols pollués, accès à des espaces naturels, … La santé et la qualité de vie des bruxellois sont en filigrane de la quasi-totalité des thématiques abordées dans le cadre de l'état des lieux de l'environnement en Région bruxelloise.

En complément des aspects traités par ailleurs, ce chapitre aborde de façon synthétique l’impact de l’environnement sur la santé, puis de façon plus spécifique l'impact de la qualité de l'air sur notre santé (en particulier du black carbon), et l'impact de notre mode de vie : choix du trajet ou du mode de transport, des produits et équipements utilisés, de nos activités par exemple.

Un impact de l’environnement sur la santé positif comme négatif

Focus - Actualisation : janvier 2024

L’impact de l’environnement urbain sur notre santé est multiple, avec des effets négatifs comme positifs. En Région de Bruxelles-Capitale, la qualité de l’environnement, donc son impact, varie dans l’espace. Or, les zones plus impactées sont aussi davantage habitées par une population plus dense et aux revenus plus faibles, plus vulnérable…

Quel impact de l’environnement urbain sur notre santé ?

Les liens entre l’environnement, l’urbanisme et l’état de santé des Bruxellois sont étroits. Notre santé est en effet d’abord influencée par les facteurs génétiques, mais aussi par :

- nos comportements et nos habitudes de vie, comme notre alimentation, le fait d’avoir une activité physique ou de profiter de la nature et des espaces verts, … ;

- les liens sociaux que nous avons, qui influencent notre bien-être car constituent par exemple un soutien lors de situations plus difficiles à vivre ;

- les facteurs environnementaux.

L’environnement urbain influence en effet directement la qualité des facteurs environnementaux :

- L‘organisation de la ville et de notre société a une influence sur la qualité de l’air extérieur et intérieur, de l’eau et du sol, mais aussi sur le niveau de bruit par exemple.

- Plus globalement, les impacts des changements climatiques sur les villes les rendent plus vulnérables aux aléas lors des vagues de chaleur (via le phénomène d’ilot de chaleur) ou des inondations.

- Le type d‘urbanisation influence en outre directement la place laissée à la nature en ville (et donc l’accès aux espaces verts et la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).), et la possibilité d’une cohésion sociale au sein des habitants.

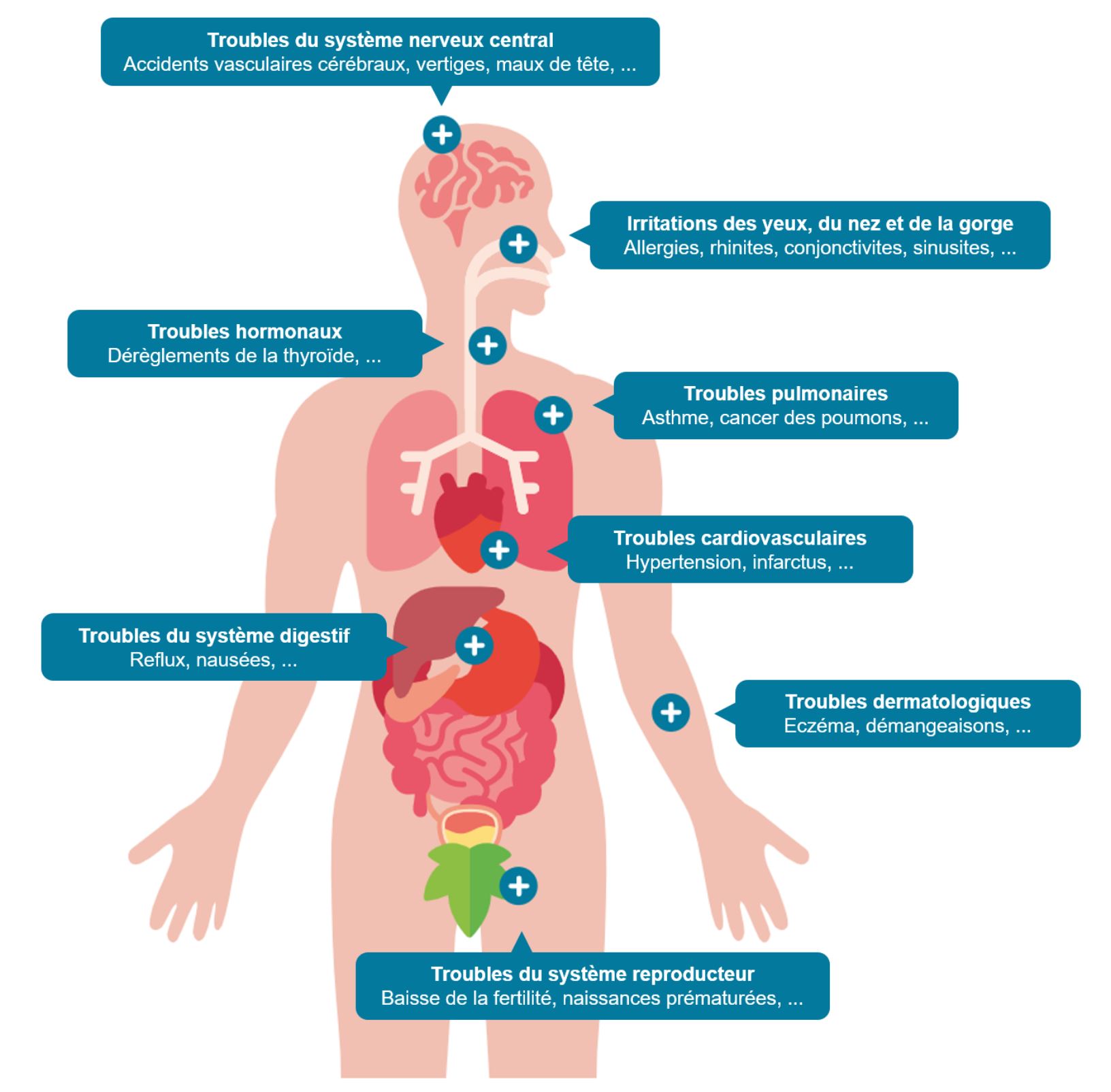

Nous sommes donc quotidiennement exposés à une multitude de polluants et de nuisances provenant de différentes sources. Or, les impacts sur la santé sont multiples :

Lire le texte de transcription

- Pollution de l'air : Irritations des yeux, du nez, de la gorge, troubles cardiovasculaires, pulmonaires, hormonaux, dermatologiques, du système nerveux central, du système digestif, du système reproductif

- Bruit : Gêne, troubles du sommeil, dégradation de la santé mentale, stress (et effets

négatifs cardiovasculaires et métaboliques liés), troubles de la concentration et de l’apprentissage - Chaleur : Maux de tête, nausées, crampes musculaires, déshydratation. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, qui peut entraîner le décès.

- Autres : Maladie de Lyme, allergies aux pollens, exposition à la pollution intérieure, exposition aux ondes électromagnétiques,

etc…

Quelques risques sanitaires en chiffres :

- Pollution de l’air :

En Région de Bruxelles-Capitale, près de 1000 décès prématurés auraient en 2018 été liés à l’exposition aux PM2.5, NO2 et O3.

- Bruit :

Chaque Bruxellois perd en moyenne 4 mois de vie en bonne santé à cause de la gêne ou des troubles du sommeil liés au bruit des transports.

- Chaleur :

Les fortes chaleurs sont plus régulières en Europe. Etant donné le phénomène d'ilot de chaleur urbain, les habitants des villes y sont d'autant plus sensibles. 1503 décès supplémentaires ont ainsi été observés en Belgique lors de la canicule du mois d'août 2020 et 807 lors des 4 vagues de chaleur de l’été 2022, selon Sciensano.

- Inondations :

8% de la population bruxelloise habite en zone d’aléa moyen, c’est à dire affectée par une inondation environ une fois tous les 25 à 50 ans ; et 2% en zone d’aléa fort, touchée par une inondation au moins une fois tous les 10 ans.

- Maladie de Lyme :

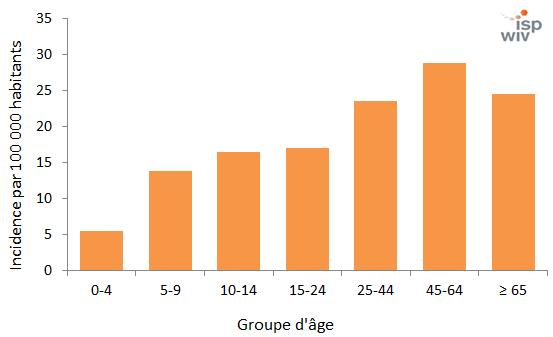

Un des risques encourus lors d’une activité en forêt, dans un parc ou un jardin est d’entrer en contact avec des tiques vectrices de différentes maladies, dont la plus connue est la maladie de Lyme. En Belgique, chaque année, plus de 10.000 patients consultent un médecin généraliste pour un érythème migrant (Sciensano, 2022).

Notre environnement est aussi à l’origine de bénéfices pour notre santé et notre bien-être. Par exemple, le contact avec la nature est positif pour notre santé mentale, et l’exposition à la diversité microbienne renforce notre système immunitaire. L’existence de lieux de rencontre et d’activités comme les espaces verts, potagers, plaines de jeux, espaces sportifs, … favorise en outre notre santé comme la cohésion sociale.

Sommes-nous tous égaux face à ces impacts ?

Malheureusement, non... Différents constats peuvent être faits pour Bruxelles :

- La qualité de l’environnement varie entre et dans les quartiers :

Les sources de pollution et de nuisances ne sont pas réparties équitablement sur le territoire bruxellois. Tout comme l’accès aux services rendus par l’environnement (la répartition des espaces verts et ludo-sportifs notamment).Certaines zones de Bruxelles sont plus impactées, par exemple par :

- une moins bonne qualité de l’air: les concentrations de dioxyde d’azote (NO2), dont la source locale correspond principalement au trafic routier, augmentent de la périphérie vers le centre-ville. Le « black carbon » (BC) est un autre polluant de l’air issu du trafic routier. Les niveaux de concentration de BC les plus élevés sont principalement observées aux heures de pointes le long des grands axes et dans les rues bordées de hauts immeubles, dites rues « canyons ».

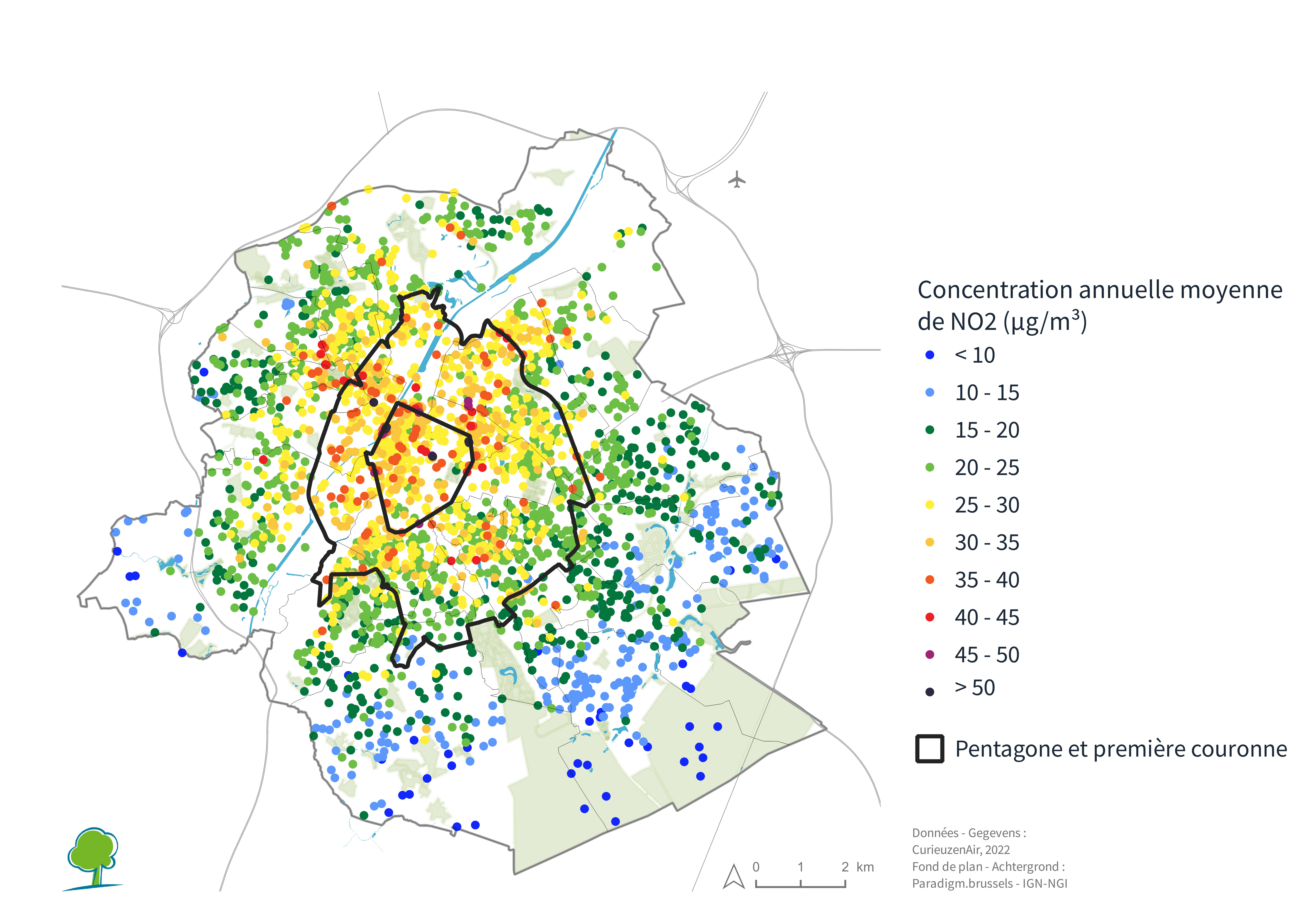

La concentration annuelle moyenne en NO2 varie dans l’espace

Source : Rapport CurieuzenAir, 2022 (données 2019)

Lire le texte de transcription

Les concentrations annuelles moyennes de NO2 mesures lors de la campagne CurieuzenAir sont plus élevées dans le centre de Bruxelles (pentagone et 1e couronne, concentrations supérieures à 20 µg/m³ et allant exceptionnellement jusqu'à plus de 50 µg/m³) qu'en périphérie (2e couronne, concentrations inférieures à 25 µg/m³)

- le phénomène d’ilot de chaleur urbain : les températures de l’air sont plus élevées au centre de la Région bruxelloise qu'à ses alentours ruraux en été, en particulier les températures minimales nocturnes. De plus, il y a plus de périodes de fortes chaleurs dans le centre de Bruxelles.

- le bruit : l’ensemble de la Région est concerné par l’exposition aux nuisances sonores. Cependant, selon les sources de bruit (routier, aérien et/ou ferroviaire) et le cumul de celles-ci (« multi-exposition »), certains quartiers sont plus impactés que d’autres. Le trafic routier est la source sonore qui affecte, de loin, le plus grand nombre de Bruxellois.

- Un moindre accès aux espaces verts ou aux zones verdurisées : les zones végétalisées sont mal réparties sur le territoire bruxellois. Un gradient centre-périphérie est à nouveau observé pour le degré de couverture végétale. Les zones de carences en termes d’accès public à des espaces verts se situent pour leur part principalement dans l’ouest du pentagone, dans certains quartiers de la première couronne et le long du canal. Les plaines de jeux et de sport sont également inégalement réparties dans le tissu urbain avec, tant au centre qu’en périphérie, de fortes concentrations locales ou, au contraire, des zones non équipées.

- Certains groupes de population sont donc surexposés aux risques environnementaux :

Les zones centrales sont en effet davantage habitées par une population plus dense et aux revenus plus faibles. Or, nous l’avons vu, ces zones sont plus sujettes aux risques environnementaux, tout en ayant un moindre accès à la nature…

- Or, la vulnérabilité des groupes sociaux défavorisés est plus importante :

Même à niveau d’exposition identique aux risques environnementaux, ces populations subissent des effets sur la santé plus importants et plus fréquents que les populations plus aisées. Elles sont en effet plus fragiles et plus vulnérables à cause de leur conditions de vie et de leurs difficultés à agir pour supprimer la nuisance. Leur exposition aux risques environnementaux est donc d’autant plus inégale…

Que fait la Région ?

La Région bruxelloise n’est pas inactive face à ces constats. Elle a impulsé de nombreux plans, programmes stratégiques et actions (notamment) destinés à améliorer la qualité de l’environnement au sein de la Région : Plan Régional de Développement DurableMode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. Il s'agit donc d une démarche qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement, et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine., Plan Air-Climat-Énergie, Zone de basses émissions, Plan régional de lutte contre le bruit (Quiet.Brussels), Plan régional de mobilité Good Move, Plan de gestion de l’eau, Plan nature, création d’espaces verts ou d’aires ludo-sportives, opération « Re-Création », stratégie GoodFood, stratégie GoodSoil, … Améliorer l’environnement, pour améliorer la santé !

La réduction des risques environnementaux qui en découle(ra) sera au bénéfice de tous, y compris des groupes de populations vulnérables (et même d’autant plus étant donné leur niveau d’exposition plus élevé).

À télécharger

Fiches documentées

- L’environnement pour une ville-santé (.pdf)

- Inégalités environnementales en Région bruxelloise (.pdf)

- Apport de la nature à la santé des bruxellois.e.s (.pdf)

- Impact du bruit sur la gêne, la qualité de la vie et la santé (.pdf)

Etude et rapport

- Centre de Recherche en Santé EnvironnementaleDésigne les aspects de la santé et des maladies humaines influencés par des facteurs liés à l'environnement. Ce terme réfère également à la théorie et à la pratique visant à évaluer et à contrôler les facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter la santé. La santé environnementale inclut les effets pathologiques directs des produits chimiques, des radiations et de certains agents biologiques. Elle inclut également les effets (souvent indirects) de l'environnement physique, psychologique, social et esthétique sur la santé et le bien-être. et Santé au Travail, Ecole de Santé Publique ULB, 2020. "Etat des connaissances sur les liens entre environnement et santé en Région de Bruxelles-Capitale". Étude commanditée par l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale. 100 (.pdf)

Les effets de Black Carbon sur la santé humaine

Focus - Actualisation : janvier 2014

Propriétés générales du Black Carbon

Le Black Carbon (BC), également nommé “carbone suie”, est un polluant de l’air émis lors de réactions de combustion. Il s’agit de particules primaires avec un diamètre compris entre 20 et 150 nanomètres (nm). Le BC forme donc une sous-catégorie des PM2.5, à savoir les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. La directive 2008/50/CE inclut dorénavant l’obligation de suivre la présence des particules PM2.5 dans l’air ambiant. Pour les dix ans à venir, la directive prévoit des objectifs de qualité de l’air qui deviennent plus sévères dans le temps. Ces objectifs concernent tant les concentrations en PM2.5 que l’exposition de la population dans les zones urbaines.

Les particules BC sont caractérisées par une très grande capacité d’absorption de la lumière visible. Les particules de BC pures sont rarement observées dans l’atmosphère car elles ont tendance à coaguler et réagir avec d’autres composés de l’atmosphère environnante, tels que le carbone organique et les sulfates. Ces formes associées sont alors catégorisées comme suies. L’appellation « suies » désigne donc un ensemble de polluants issus de la combustion incomplète de combustibles fossiles et de biomasseEnsemble des végétaux et des animaux, ainsi que des déchets organiques qui leur sont associés. La biomasse végétale provient de la photosynthèse et constitue une source d'énergie renouvelable. . Les sources principales de BC dans la Région de Bruxelles Capitale sont notamment le transport (particulièrement des moteurs diesels) et le chauffage.

Les suies furent parmi les premières catégories de polluants atmosphériques reconnues pour avoir un impact sanitaire important. En effet, leurs conséquences sur la santé furent mises en évidence lors d’épisodes dramatiques de pollution au charbon, plus particulièrement lors de la catastrophe de l'hiver 1952 à Londres, qui causa près de 4000 décès en 5 jours. S'ensuivit l'élaboration du Clean Air Act en 1956, permettant des réductions très importantes des émissions de suies au Royaume-Uni puis dans d’autres pays ayant suivi ces initiatives. Ces efforts s’étant soldés par des effets très positifs sur la qualité de l’air, l'intérêt des recherches sur les suies diminua grandement par la suite. Cette thématique fut ainsi écartée des principales recherches scientifiques au profit de l’étude des PM10 et PM2.5. C’est pourquoi la thématique BC est encore peu développée actuellement.

Les concentrations en BC mesurées en Région bruxelloise

En Région bruxelloise, des mesures de BC dans l’air ambiant sont réalisées à l’aide d’un aethalomètre aux postes de mesure de Woluwe (WOL1), de Molenbeek (R001), d’Ixelles (R002) et d’Uccle (R012), respectivement depuis juillet 2009, juillet 2010, juin 2011 et février 2012.

Les résultats montrent qu’il existe la plupart du temps approximativement un facteur 10 entre les concentrations mesurées de BC et de particules fines (PM10, à savoir les particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm). Cette observation n'est cependant pas systématique : il existe des périodes où des concentrations très élevées en PM10 sont accompagnées de concentrations plutôt basses de BC ou inversement, en fonction de l'origine des particules.

Les facteurs de corrélation entre les concentrations en BC et celles d'autres substances sont en outre meilleurs pour les substances provenant également de processus de combustion (trafic et chauffage), comme les NOx (> 0,9 pour les valeurs journalières en 2011, également globalement selon un facteur 10) et dans une moindre mesure le CO et le CO2 (~ 0,8 pour les valeurs journalières en 2011). Ceci tend à prouver que le BC est un bon traceur des polluants émis par les principaux secteurs polluants en Région bruxelloise, à savoir le trafic et le chauffage.

Effets des BC sur la santé

D’un point de vue général, les particules fines sont aptes à pénétrer profondément dans le système respiratoire, les particules aux diamètres les plus faibles pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires où le passage de substances dangereuses dans la circulation sanguine est possible. On considère généralement qu’il n’y a pas de seuil en deçà duquel l’exposition est sans effet.

Si la toxicité directe du Black Carbon est discutée, sa capacité d’agir comme vecteur de différents composés toxiques est par contre affirmée. Parmi ceux-ci, les plus fréquemment repris sont les hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques et des éléments-traces métalliques.

Affections cardio-vasculaires et effets cancérigènes des particules fines et/ou BC

Il n’est à l’heure actuelle pas possible d’affirmer avec certitude que les impacts sanitaires liés à l’exposition au BC sont qualitativement ou quantitativement différents des impacts des particules fines dans leur ensemble. En effet, les études qui s’intéressent simultanément aux effets sanitaires du BC et des particules fines en général sont encore trop restreintes.

- Les effets du Black Carbon sur le système cardiovasculaire ne sont pas différenciés de ceux des PM2.5 en général, à savoir des arythmies et des insuffisances cardiaques entraînant fréquemment la mort.

- De manière générale, la fonction pulmonaire est susceptible d’être diminuée, et ce en particulier chez les patients souffrant de déficience respiratoire tels que les asthmatiques. De plus, des réactions inflammatoires peuvent se produire au sein des poumons et si elles se propagent, mener à une altération du système nerveux autonome, engendrant des effets indirects sur la fonction cardiaque. Chez les enfants principalement, une exposition importante aux particules fines peut altérer le développement pulmonaire. Des maladies du système respiratoire apparaissent fréquemment : bronchite, toux chronique, sinusite, rhume.

- Les mécanismes de développement de cancer sont controversés, mais il est établi qu’il existe bel et bien un lien entre l’exposition aux particules fines et le risque de développement de cancer. Les suies émises par les moteurs diesel sont les PM2.5 présentant les effets cancérigènes les plus importants : elles contiennent un taux important de particules BC auxquelles peuvent être adsorbés une quantité significative d’autres composés, comme des hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques.

Mortalité

Les études se rapportant exclusivement au BC sont d’autant plus rares. La grande majorité des cas ne considèrent que les PM2.5. Plusieurs liens entre l’exposition aux PM2.5 et la réduction d’espérance de vie ont été établis. Parmi ceux-ci, Miller et autres (2007) ont établi qu’une hausse de 10 µg/m³ de PM2.5 peut mener à un accroissement de 76% du risque de décès par accidents cardiovasculaires chez les femmes.

Populations à risque

Les populations les plus fortement touchées par ces effets sanitaires sont :

- Les enfants, pour lesquels une exposition aux particules fines peut engendrer des dysfonctionnements importants au sein des systèmes pulmonaire et respiratoire, en cours de développement ;

- Les personnes âgées, sensibles aux effets au niveau du système cardiovasculaire ;

- Les asthmatiques et autres personnes souffrant de maladies du système respiratoire.

À télécharger

Rapports de Bruxelles Environnement

- Fumées noires et particules fines (.pdf)>

- La qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale : Mesures à l’immission 2009-2011 (.pdf) (voir les pages 4.152 à 4.166)

Fiche documentée

Etude

- Miller K.A., Siscovick D.S., Sheppard L., Shepherd K., Sullivan J.H., Anderson G.L., et al. (2007). "Long-term exposure to air pollution and incidence of cardiovascular events in women". New England Journal of Medicine, n° 356(5), pp 447–458.

La qualité de l’air dans les parcs de la Région bruxelloise

Focus - Actualisation : janvier 2018

Une évaluation de la qualité de l’air dans les parcs de la Région bruxelloise a été réalisée à l’aide de mesures des concentrations en black carbon dans les parcs et autour de ceux-ci.

La contribution locale de black carbon liée au trafic est fortement variable selon les parcs: de très faible dans le parc Scheutbos (entre 0 et 20% des concentrations totales) à élevée dans le parc de la Porte de Hal, le parc Elisabeth, le parc du Botanique, le square du Petit Sablon et le parc du Cinquantenaire (supérieure à 55%).

Bien que des différences existent selon l’heure de la journée et selon la configuration du site, l’étude a permis de mettre en évidence que, de manière générale, la qualité de l’air dans les parcs est meilleure que celle mesurée dans les transports.

Le projet ExpAIR : le point sur les parcs

Dans le cadre du projet ExpAIR, une étude a été menée par le Département « Laboratoire Qualité de l’air » de Bruxelles Environnement afin d’évaluer la qualité de l’air dans les parcs de la Région Bruxelles-Capitale.

Cette étude avait pour objectifs de :

- comparer les niveaux moyens de black carbon dans les différents parcs de la RBC ;

- estimer l’évolution de ces niveaux moyens en fonction de l’intensité du trafic ;

- cartographier les niveaux de pollution dans les différents parcs.

Quelques informations méthodologiques

L’impact sur la qualité de l’air est estimé à travers la mesure des particules de black carbon principalement émises par le trafic et, dans une moindre mesure, par les systèmes de chauffage (en fonction de la saison). Ce polluant constitue ainsi un excellent traceur de la pollution automobile, et en particulier des véhicules diesel.

Des campagnes de mesure ont été réalisées à l’aide de 13 gardiens de parc dans 12 parcs de la RBC. Les gardiens ont ainsi porté un aethalomètre et un système GPS durant leurs déplacements quotidiens au sein des parcs. Par ailleurs, les données obtenues lors des campagnes de mesure liées à la cartographie du black carbon permettent de tenir compte de la pollution aux alentours des parcs.

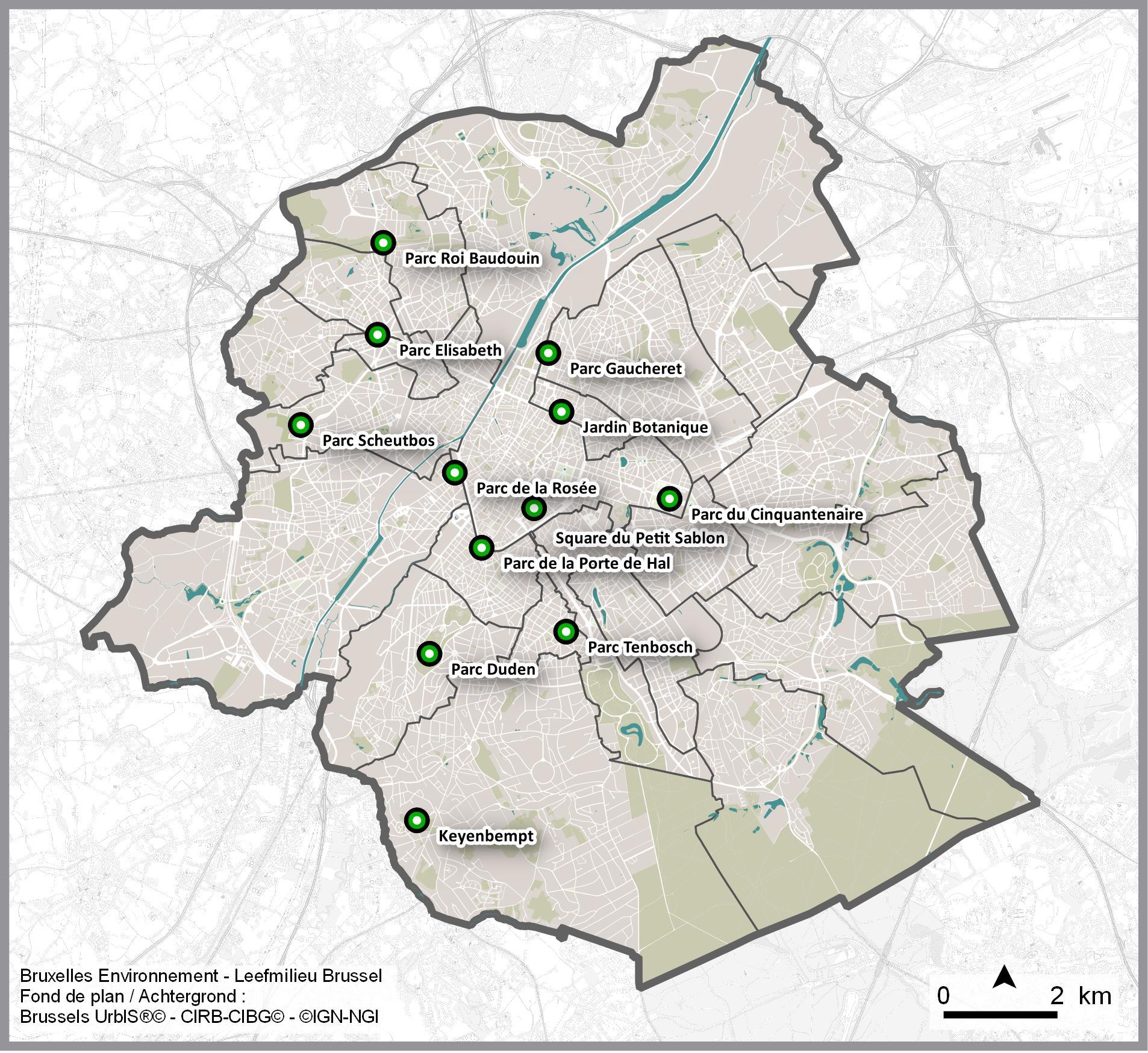

Répartition et localisation des parcs étudiés

Source : Bruxelles Environnement

L’évaluation de la qualité de l’air est réalisée sur base de la dissociation des concentrations de Black Carbon en deux composantes :

- la contribution urbaine de fond qui est définie comme étant la concentration de black carbon à l’écart des sources locales, et représente la nappe de pollution de l’air présente sur l’ensemble de la Région bruxelloise ;

- la contribution locale qui provient des sources locales et, dans le cas du black carbon, est principalement influencée par les émissions du trafic. Cette contribution dépend aussi de la configuration du site (effet d’écran lié à la présence de bâtiments) et des conditions météorologiques locales.

La contribution urbaine de fond est estimée à l’aide des mesures de black carbon provenant du réseau télémétrique bruxellois. La station fixe à Uccle, éloignée des sources de pollution directe, est utilisée pour caractériser ce niveau de fond. En l’absence de données valides à la station d’Uccle, le niveau de fond est estimé dans ce cas à partir des concentrations de black carbon mesurées à la station fixe de Woluwe-St-Lambert.

La contribution due à la pollution locale est obtenue par différence entre les concentrations totales mesurées avec les aethalomètres et la contribution urbaine de fond

Qu’en est-il de la qualité de l’air dans les parcs ?

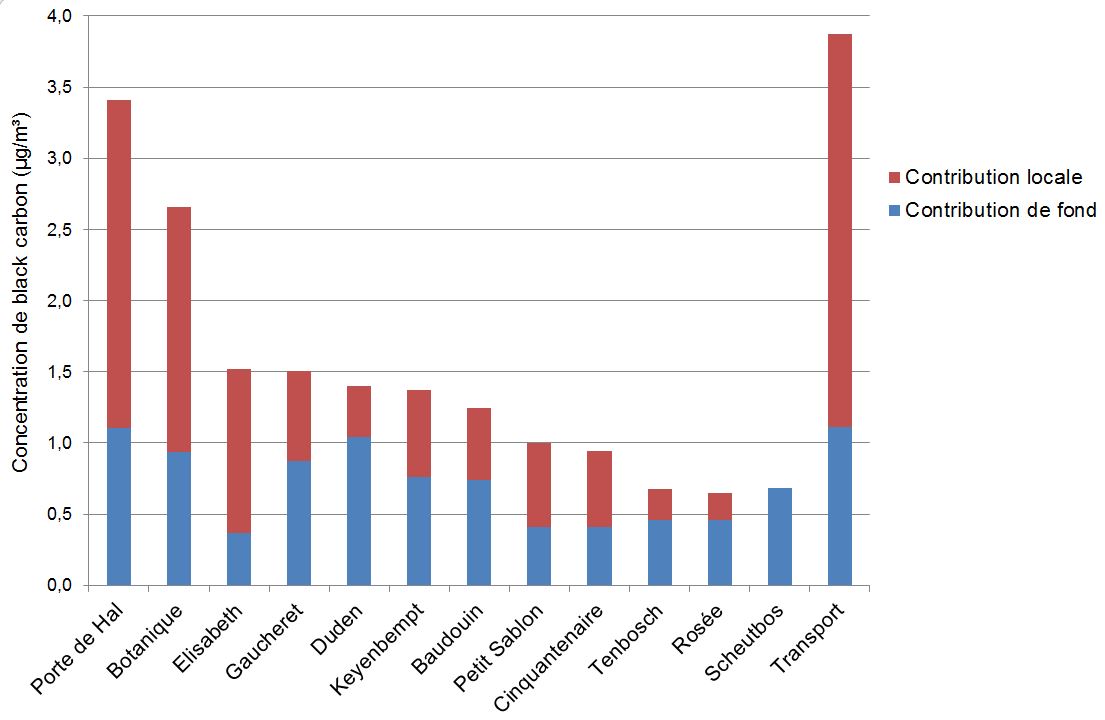

Les campagnes de mesures effectuées dans les parcs ont permis d’estimer l’importance relative de la contribution locale selon les parcs. Sur l’ensemble de ceux-ci, la contribution urbaine de fond de black carbon représente en moyenne 49% des concentrations totales de black carbon et évolue typiquement entre 0,36 et 1,1 µg/m³. La contribution locale représente quant à elle, en moyenne 51% des concentrations totales de black carbon et varie de 0 à 2,3 µg/m³.

La contribution locale de black carbon liée au trafic est fortement variable selon les parcs:

- très faible dans le parc Scheutbos (entre 0 et 20% des concentrations totales) ;

- faible dans le parc Duden, le parc Rosée et le parc Tenbosch (entre 25 et 35%) ;

- moyenne dans le parc Keyenbempt, le parc Roi Baudouin et le parc Gaucheret (entre 40-45%) ;

- élevée dans le parc de la Porte de Hal, le parc Elisabeth, le parc du Botanique, le square du Petit Sablon et le parc du Cinquantenaire (supérieures à 55%).

Concentrations moyennes de black carbon mesurées par parc et dans les transports par type de contribution

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Cependant, les contributions locales liées au trafic mesurées dans les parcs restent en moyenne inférieures à la moyenne de la contribution locale mesurée dans les transports, à l’exception du parc de la Porte de Hal qui présente des niveaux de concentrations en black carbon proches de ceux mesurés dans les transports.

Comment les concentrations de black carbon varient-elles ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les variations observées des concentrations en black carbon. En effet, la proximité ou l’éloignement des axes routiers par rapport aux parcs ainsi que l’intensité des émissions de black carbon du trafic sur les axes routiers influencent les concentrations en black carbon observées. Les parcs à proximité de rue à trafic moins dense (parc Duden, parc Tenbosch, parc Gaucheret, parc de la Rosée) présentent des concentrations en black carbon plus faibles que les parcs à proximité de rue à trafic dense (parc de la Porte de Hal, parc du Botanique, parc Elisabeth).

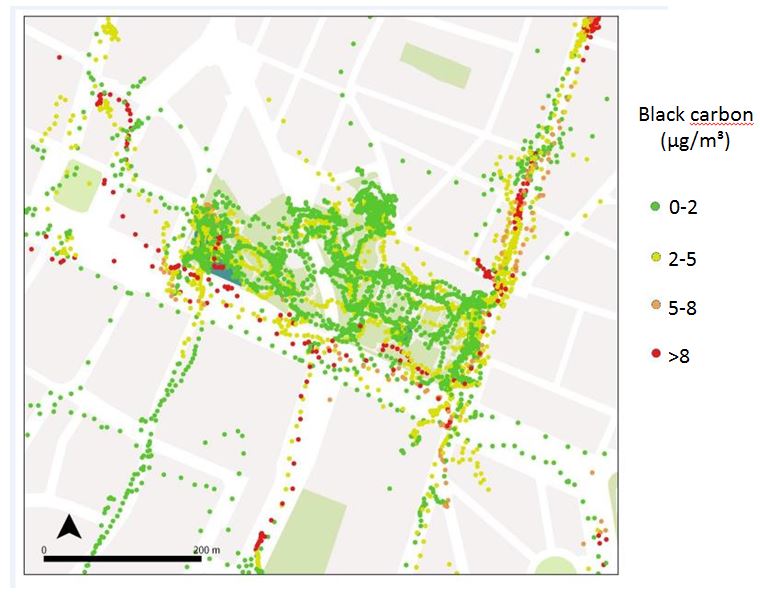

La circulation de l’air dans les parcs et entre les rues qui entourent les parcs favorise le transport de polluants tel que le black carbon. En dépit de l’apport extérieur en polluants, la dispersion du black carbon dans l’air ambiant contribue à abaisser les concentrations à mesure que l’on s’éloigne des sources (trafic), de sorte que l’air dans les parcs s’avère bien moins pollué que l’air à proximité immédiate du trafic.

Le positionnement des bâtiments joue également un grand rôle sur les concentrations de black carbon en agissant comme « rempart » contre la pollution provenant des rues environnantes, comme c’est le cas dans le parc de la Rosée et dans le parc Tenbosch.

Contribution locale liée au trafic sur les concentrations totales de black carbon (en μg/m³) mesurées dans le parc du Botanique et à proximité de ce parc

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Il est important de rappeler que les conditions météorologiques locales restent un facteur déterminant pour les niveaux de concentrations de polluants au jour le jour : de bonnes conditions de dispersion (vent, etc.) ou de la pluie favorisent toujours la qualité de l’air.

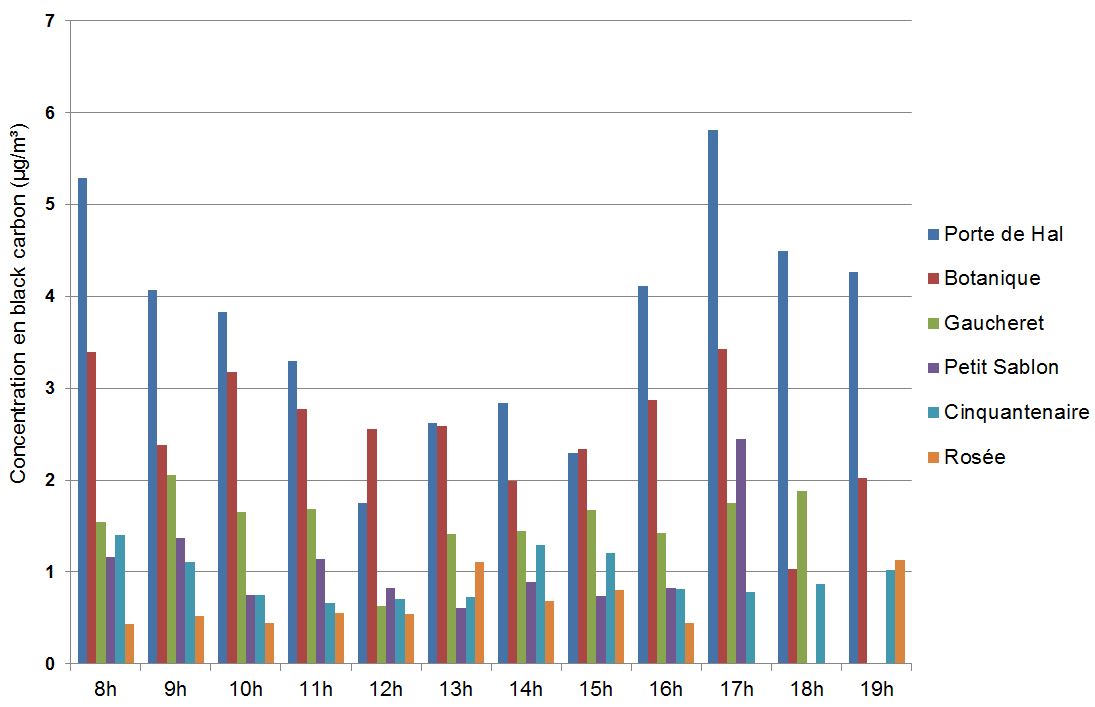

Les concentrations en black carbon peuvent ainsi varier d’heure en heure en fonction des conditions météorologiques et de l’intensité du trafic avoisinant. Par exemple, le parc du Botanique est longé par des routes avec un trafic dense tout au long de la journée, ce qui rend ses concentrations en black carbon relativement constantes. A l’inverse, le parc de la Porte de Hal est bordé par des routes où le trafic n’est dense qu’aux heures de pointe, ce qui implique une variation temporelle des concentrations plus marquée.

Concentrations totales moyennes de black carbon (µg/m³) mesurées par parc en fonction de l’heure

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Malgré quelques exceptions comme le parc du Botanique, les heures de pointe restent donc logiquement les moments critiques de la journée. Néanmoins, des valeurs plus élevées sont mesurées le matin car, en soirée, les conditions météorologiques sont généralement plus favorables à la dispersion des polluants.

À télécharger

Étude(s) et rapport(s)

- B. Heene, P. Declerck, F. Beaujean, T. de Vos, G. Mendes, O. Brasseur (Bruxelles Environnement). « Évaluation de la qualité de l’air dans les parcs de la région de Bruxelles-Capitale » 40 p.p. (.pdf )

La cartographie du black carbon en Région bruxelloise

Focus - Actualisation : janvier 2018

Une campagne de mesures visant notamment à évaluer l’exposition de la population bruxelloise à la pollution de l’air a été récemment menée par Bruxelles Environnement. Il ressort de cette étude que c’est dans les transports que l’exposition au black carbon, traceur de la pollution urbaine, est la plus importante. L’exposition varie également selon le mode de transport :

• Les automobilistes apparaissent les plus exposés au black carbon, avec des niveaux environ 5 fois supérieurs à ceux rencontrés en air intérieur ;

• Les usagers des bus, tram et métro, ainsi que les cyclistes, sont exposés à des niveaux de black carbon 3 à 4 fois supérieurs à ceux de l’air intérieur ;

• Les piétons sont sensiblement moins exposés, avec des valeurs 2 à 3 fois supérieures à celles de l’air intérieur ;

• Les usagers du train sont les moins exposés grâce à une circulation sur des sites relativement distants des axes routiers.

Par ailleurs, les concentrations en black carbon sont en moyenne 2 à 3 fois plus élevées dans les rues bordées de hauts immeubles, dites « canyons » que dans les rues ouvertes.

L’enjeu de la qualité de l’air à Bruxelles

Même si les teneurs de certains polluants ont fortement diminué depuis les années 70, la pollution de l’air, dont notamment le taux de particules fines et de dioxyde d’azote, reste un problème préoccupant pour la santé des citoyens. En effet, de nombreuses études révèlent que l’exposition à ces polluants peut réduire l’espérance de vie de plusieurs mois.

Ce phénomène est d’autant plus important dans les grandes villes, comme Bruxelles, où les habitants sont confrontés à deux types de pollution : celle de l’air intérieur, présente au sein des bâtiments et, celle de l’air extérieur, émise principalement par les véhicules circulant sur un réseau urbain très dense et par les installations de chauffage.

Les objectifs du projet ExpAIR

Le projet ExpAIR a été initié par Bruxelles Environnement en 2013 et réalisé par le département « Laboratoire Qualité de l’air » en collaboration avec des citoyens volontaires. Ce projet avait pour objectifs :

- d’évaluer l’exposition de la population à la pollution de l’air en Région de Bruxelles-Capitale, en mesurant les concentrations de polluants les plus représentatifs des environnements intérieur et extérieur et en établissant une cartographie de la pollution ;

- d’informer et sensibiliser la population bruxelloise à son exposition à la pollution urbaine et l’encourager à la réduire, par exemple en choisissant des modes de transports et/ou des systèmes de chauffage plus respectueux de l’environnement.

Les substances nocives dans l’air qui résultent de nos activités sont nombreuses. On peut citer : les particules fines (PM10, PM2.5), le monoxyde de carbone (CO), l’ozone (O3), les oxydes d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV), etc. Dans le cadre de ce projet, le polluant de référence retenu pour l’air extérieur est le black carbon, une sous-catégorie des particules fines.

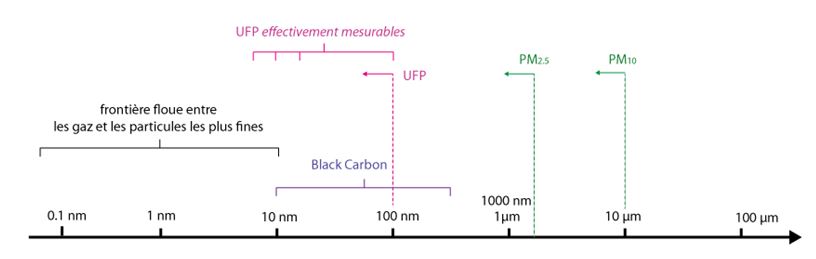

Qu’est-ce que le black carbon ?

Dans le contexte urbain, le black carbon constitue une sous-classification des particules fines. Le black carbon regroupe, comme son nom l’indique, toutes les particules formées de carbone, et « noires », c’est-à-dire absorbant fortement la lumière.

Il se retrouve typiquement dans une gamme de diamètres allant de 10 nm à 500 nm, les dimensions supérieures à 100 nm correspondant à une forme agrégée du black carbon avec d’autres polluants. Le black carbon est ainsi intégralement compris dans la fraction PM10 et PM2.5, et en partie dans la fraction des particules ultrafines (UFP) dont le diamètre est inférieur à 100 nm.

Ordres de grandeurs du diamètre des particules dans l’air ambiant

Source : Département Laboratoire Qualité de l’air de Bruxelles Environnement

La caractéristique principale du black carbon est qu’il s’agit d’un polluant particulaire fortement lié aux processus de combustion. C’est la raison pour laquelle on l’identifie souvent à la « suie ». En environnement urbain, le black carbon est ainsi un excellent indicateur du trafic routier (combustion dans les moteurs des véhicules), ainsi que du chauffage (selon la période de l’année). Il peut également se retrouver dans les processus de combustion industriels mais ce secteur est marginal en Région de Bruxelles-Capitale.

Le black carbon est-il dangereux pour la santé ?

Les particules de Black Carbon présentent des risques importants pour la santé (cancer, affections cardio-vasculaires, etc.) car elles pénètrent profondément dans les poumons et dans le sang à cause de leur très petite taille (leurs diamètres sont principalement compris entre 10 et 150 nm). L’impact santé potentiel lié au black carbon est significatif mais, comme ce polluant est étudié depuis peu, son impact à long terme devra encore être confirmé par des études épidémiologiques. En outre, le black carbon agit comme un « porteur » d’autres polluants, notamment les hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. aromatiques polycycliques dont certains sont reconnus comme cancérigènes.

La législation autour du black carbon

Le black carbon n’est pas encore un polluant strictement réglementé. Sa surveillance se fait encore sur base volontaire dans l’Union Européenne.

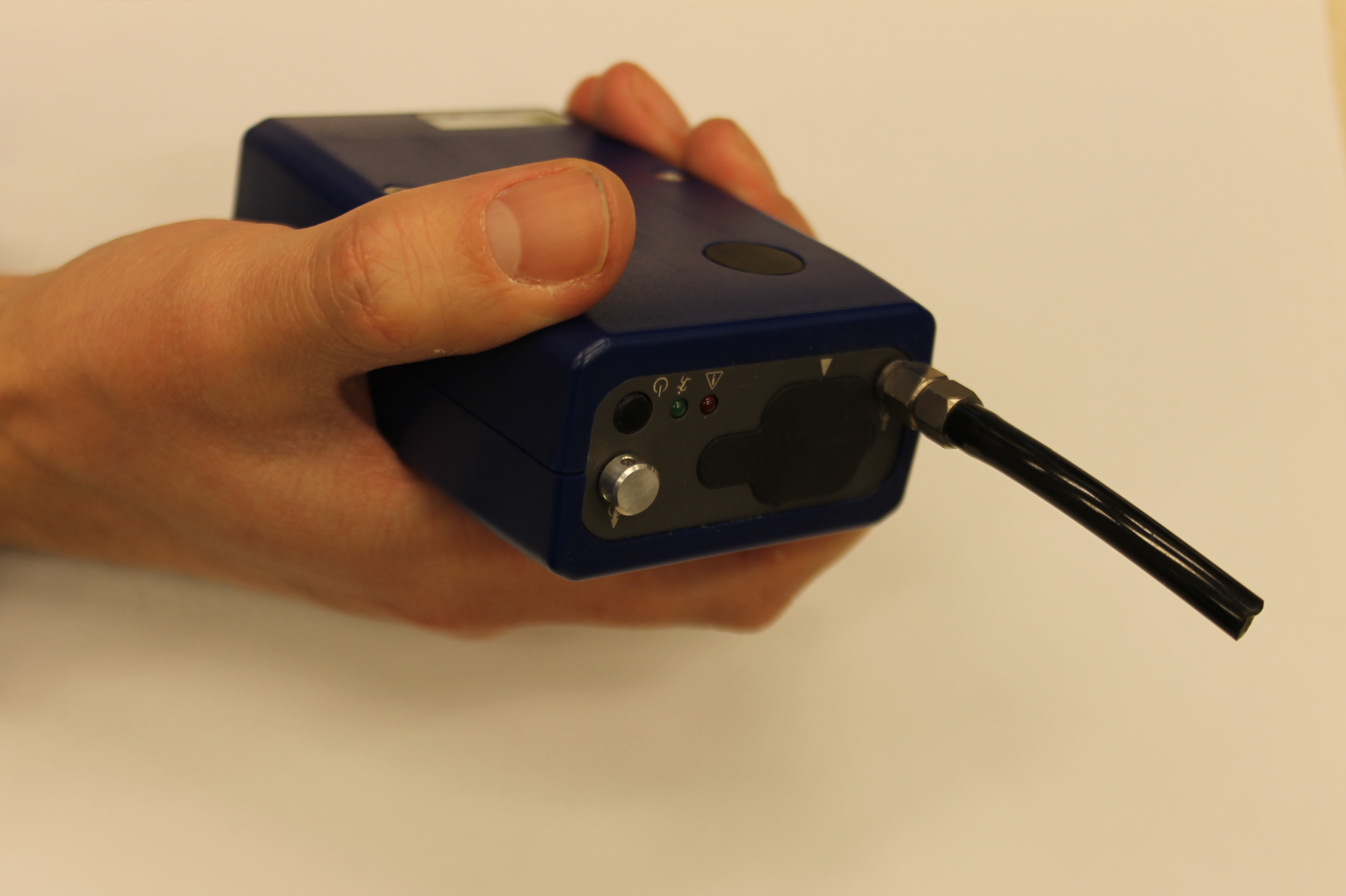

Comment mesure-t-on le black carbon ?

Le black carbon peut être mesuré grâce à un appareil compact et portable, nommé « aethalomètre ».

Échantillonneur portatif (aethalomètre) utilisé pour la mesure de black carbon

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Sur le plan du principe de mesure, l’air échantillonné est amené sur un filtre en quartz qui collecte les particules présentes, dont les particules de black carbon. Une lumière émise par une diode électroluminescente à la longueur d’onde de 800 nm est envoyée en deux points sur le filtre en quartz, l’un qui accumule les particules dont le black carbon, et l’autre qui reste vierge. Les intensités de lumière qui traversent ces deux points sont mesurées afin de quantifier l’atténuation liée au dépôt de particules solides.

Ce moniteur portatif a permis de déceler les lieux et les moments où l’on est le plus exposé à la pollution.

La campagne de mesures ExpAIR lancées en 2013

Au total, 276 volontaires ont participé de 2013 à avril 2017 à la campagne de mesure en portant en permanence le moniteur portatif mesurant le black carbon pendant les jours ouvrables, généralement du lundi au vendredi. Les participants étaient invités à compléter un carnet de route pour noter leurs différentes activités, et en particulier les périodes de trajet et les modes de transport choisis.

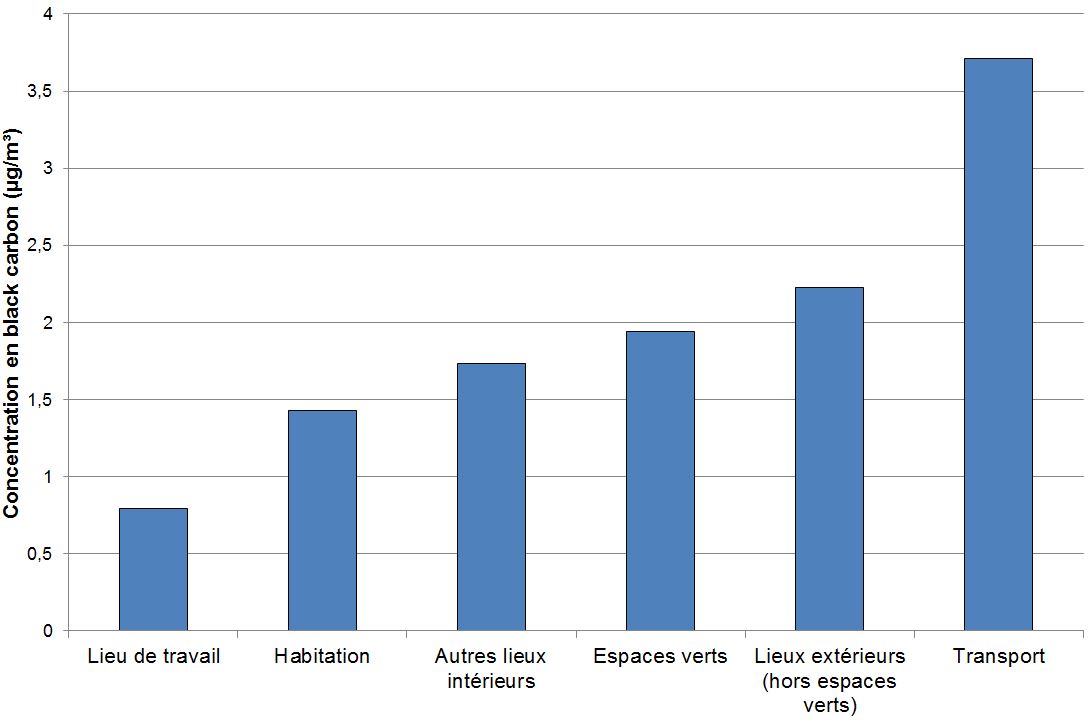

Cette campagne a permis de comparer les expositions au black carbon dans différents lieux intérieurs et extérieurs. Il en ressort les conclusions suivantes :

- En règle générale, c’est dans les transports que notre exposition au black carbon est la plus importante. En moyenne, elle est 3 fois plus élevée que la pollution de fond ou que le niveau moyen en air intérieur ;

- L’exposition à l’intérieur des bâtiments, que ce soit au domicile ou sur le lieu de travail, est faible et le plus souvent comparable à la pollution de fond mesurée loin des sources. Exprimée en termes de concentration de black carbon, elle est de l’ordre de 1 µg/m³ ;

- L’exposition la plus faible a été mesurée sur le lieu de travail. Il est à noter qu’environ 50% des participants provenaient de Bruxelles Environnement. Les niveaux mesurés étaient particulièrement faibles lorsque les bâtiments étaient équipés d’une ventilation mécanique et d’une prise d’air sur le toit.

Exposition moyenne des participants au black carbon en air intérieur et extérieur et en Région bruxelloise

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

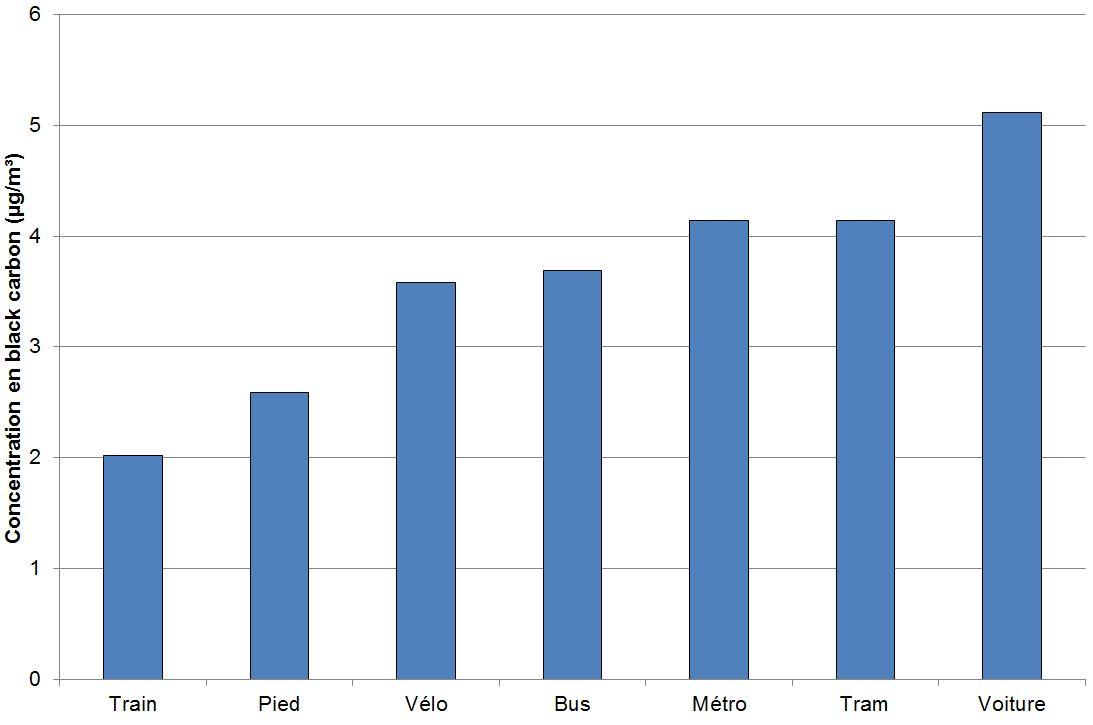

En ce qui concerne plus spécifiquement le transport :

- Les automobilistes apparaissent les plus exposés au black carbon, avec des niveaux environ 5 fois supérieurs à ceux rencontrés en air intérieur ;

- Les usagers des bus, tram et métro, ainsi que les cyclistes, sont exposés à des niveaux de black carbon 3 à 4 fois supérieurs à ceux de l’air intérieur ;

- Les piétons sont sensiblement moins exposés, avec des valeurs 2 à 3 fois supérieures à celles de l’air intérieur ;

- Les usagers du train sont les moins exposés grâce à une circulation sur des sites relativement distants des axes routiers.

Exposition moyenne des participants au black carbon pour les différents modes de transports en Région bruxelloise

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Modélisation du black carbon et exploitation des données collectées

Afin d’exploiter au mieux les données collectées par les participants volontaires à la campagne ExpAIR, une méthodologie a été mise en place afin de cartographier les concentrations de black carbon dans les principales rues de la Région bruxelloise.

Celle-ci s’articule autour d’une modélisation de la qualité de l’air couplée à une « recalibration » basée sur les mesures mobiles.

La modélisation est basée sur un modèle « de rue canyon » simple pour obtenir des valeurs de concentrations dans les rues de Bruxelles. Pour calculer les concentrations, le modèle se base notamment sur :

- le nombre de véhicules par heure dans chaque rue ainsi que leur vitesse moyenne ;

- la vitesse et la direction du vent au niveau des toits, heure après heure ;

- les dimensions caractéristiques de la rue, soit :

- d’une part la hauteur moyenne des bâtiments ;

- d’autre part la largeur moyenne de la rue (distance d’une façade à l’autre) ;

- les concentrations de fond en black carbon mesurées par le réseau télémétrique (5 stations).

La recalibration repose sur les mesures effectuées par les participants à la campagne. Elle a pour objectif de corriger statistiquement les valeurs brutes du modèle. Cette méthodologie permet de réduire l’incertitude du modèle et de ramener les valeurs modélisées vers une gamme de valeurs compatible avec les concentrations observées.

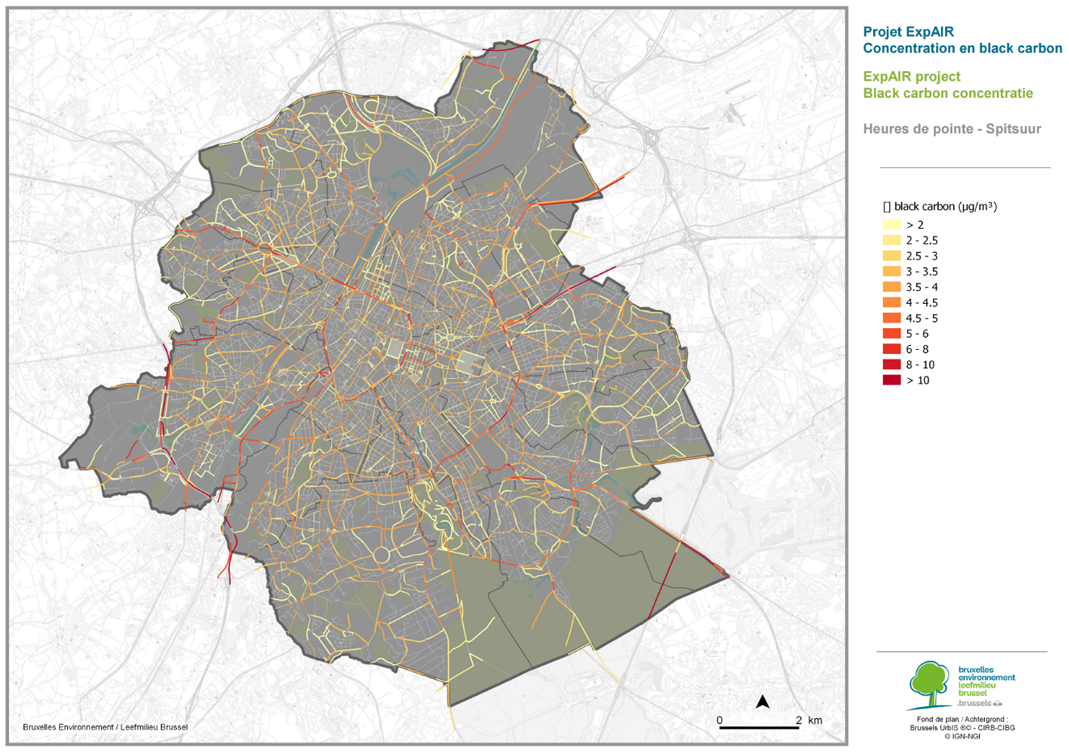

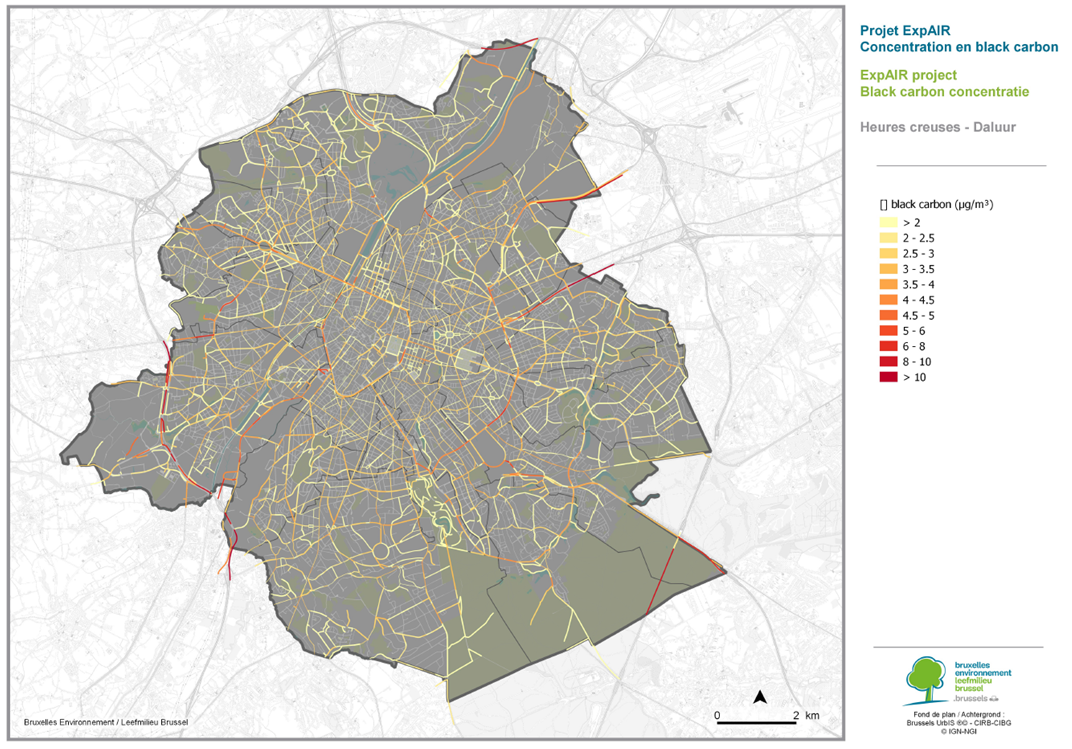

Cartographie du black carbon dans l’ensemble de la Région bruxelloise

Cartographier les axes les plus polluants était l’un des objectifs du projet. Dans ce cas-ci, la carte du black carbon obtenue permet d’évaluer les différences de concentrations moyennes entre les différentes rues de la ville. Il s’agit pour rappel de moyennes des concentrations des trottoirs gauche et droit sur une longue période. La carte présentée ici ne capture donc pas les variations spatio-temporelles de concentration au sein même de la rue qui dépendront entre autres :

- de la manière dont l’écoulement local de l’air a lieu, étant donné l’agencement précis des rues (carrefours, places, etc. ) et les détails fins de leur géométrie (abribus, arbres, etc.) ;

- de la variation précise du trafic et en particulier de la congestion, non prise en compte ici. On utilise en effet comme donnée le nombre de véhicules par heure mais l’écoulement précis des véhicules n’est pas connu. Les effets d’accumulation des polluants liés aux différents arrêts du trafic (feux rouges, embouteillages, etc.) ne sont également pas pris en compte.

Les cartes ci-dessous présentent les moyennes de black carbon sur la période 2014-2016 et permettent de donner un aperçu de la situation actuelle de la qualité de l’air tout en exploitant les mesures effectuées sur ces trois années.

Si l'on considère la valeur de 1 µg/m³ comme référence correspondant à la pollution de fond ou encore au niveau moyen à l'intérieur des habitations, on constate que les concentrations moyennes lors des heures de pointe sont entre 2 et 5 fois plus élevées que cette valeur de référenceConcentration de polluant jusqu'à laquelle on considère qu il n'y a pas de pollution car il n'y a pas de risque pour l'environnement ni pour la santé humaine. C'est également un objectif de qualité à long terme. dans 73 % du réseau routier, et plus de 5 fois plus élevées pour 4 % des routes.

Concentrations moyennes de black carbon dans les principales rues de la Région bruxelloise en heures de pointe matinales et vespérales sur la période 2014-2016

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Concentrations moyennes de black carbon dans les principales rues de la Région bruxelloise en journée, en heures creuses sur la période 2014-2016

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

Impact de la géométrie de la rue et de l’intensité du trafic sur l’accumulation des polluants

La concentration moyenne de black carbon dans une rue dépend de nombreux paramètres mais à un instant donné, les deux paramètres les plus significatifs pour expliquer les différences de concentrations entre rues sont la géométrie de la rue et de l’intensité du trafic.

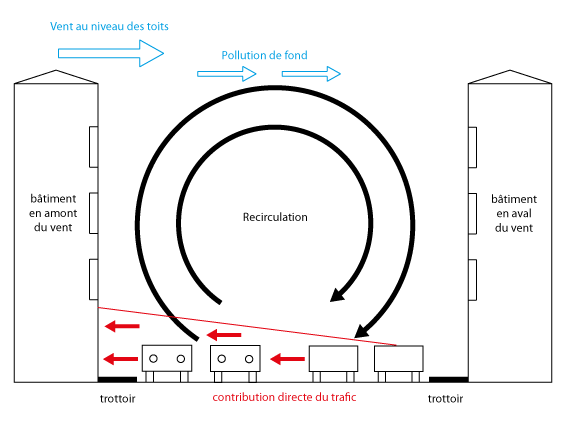

On parle de « rue canyon » quand celle-ci est fortement enclavée par des bâtiments, par opposition à une « rue ouverte », sans obstacles avoisinants et dans laquelle la dispersion des polluants n’est pas entravée. Dans une rue canyon, le modèle calcule les concentrations sur les trottoirs gauche et droit en tenant compte du phénomène de « recirculation » des polluants, illustré ci-dessous. Dans une rue ouverte, il n’y a pas de recirculation, seulement les contributions directes.

Le profil de recirculation en forme de vortex provient de l’engouffrement du vent au niveau des toits dans la rue, et provoque une accumulation des polluants du côté de la rue d‘où provient le vent (en amont). À cette contribution locale s’ajoute alors la pollution de fond urbain.

Profil de recirculation typique des polluants d’une rue canyon

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

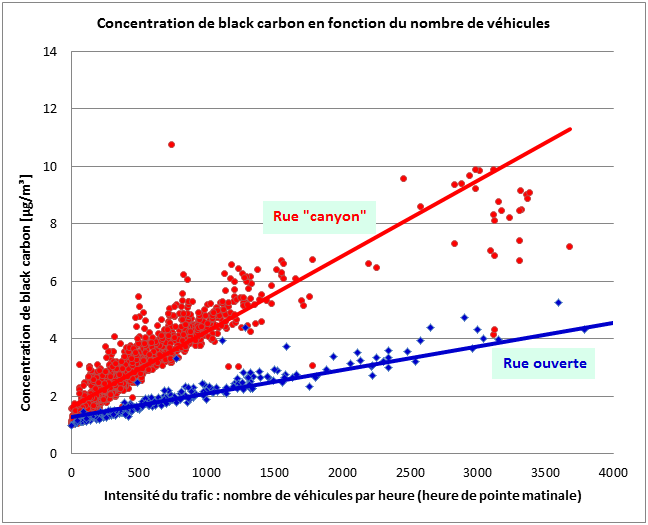

La concentration est fortement corrélée au nombre de véhicules dans la rue, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. Deux régimes peuvent en fait être distingués :

- le régime « rue canyon », présentant une croissance rapide des concentrations avec le nombre de véhicules ;

- le régime « rue ouverte », présentant une croissance plus faible des concentrations avec le nombre de véhicules, puisque les polluants y sont globalement mieux dispersés.

Concentration en black carbon (moyenne des trottoirs gauche et droit) de chaque rue en fonction du nombre de véhicules (par heure) pendant l’heure de pointe matinale, pour les rues ouvertes (en bleu) et les rues canyon (en rouge)

Source : Bruxelles Environnement, Département Laboratoire Qualité de l’air

De cette analyse, on peut conclure que :

- Les concentrations de black carbon augmentent proportionnellement avec l’intensité du trafic. L’augmentation est de l’ordre de 0,5 µg/m³ par accroissement de 1000 véhicules/heure dans les rues ouvertes, et de 2 µg/m³ pour le même accroissement dans les rues bordées de hauts immeubles (ou rues « canyon ») ;

- Les concentrations de black carbon sont, en moyenne, 2 à 3 fois plus élevées dans une rue « canyon » que dans une rue ouverte ;

- Lorsque le vent souffle perpendiculairement à l’axe d’une rue « canyon », les polluants ont tendance à s’accumuler sur le trottoir en amont du vent. En moyenne, les concentrations de black carbon sont 20 à 40 % plus élevées sur le trottoir en amont du vent que sur celui en aval du vent.

La cartographie produite dans le cadre de ce projet est mise à disposition du public sur le site internet de Bruxelles Environnement. Cette cartographie sera mise à jour annuellement en tenant compte des nouvelles mesures qui se dérouleront notamment dans les plus petites artères bruxelloises. A l’avenir, un planificateur de trajets sera également proposé pour mieux choisir son parcours en réduisant l’exposition au black carbon.

À télécharger

Fiche(s) de l'Etat de l'Environnement

Les effets sanitaires attendus des politiques de mobilité bruxelloises

Focus - Actualisation : Novembre 2021

Des progrès importants en termes de qualité de l’air ont déjà été observés au cours des dernières décennies, et les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont un sujet de plus en plus préoccupant, de même que les coûts qu’ils engendrent. Malgré des efforts continus, l’exposition à la pollution de l’air entraîne de nombreux cas de maladies dues aux polluants, ainsi qu’un nombre parfois important de décès prématurés. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, on estime que l’exposition aux PM2.5, NO2 et O3 a causé près de 1000 décès prématurés en 2018. De même, Bruxelles se positionne 24ème au classement des villes européennes comptabilisant les coûts liés à la pollution de l’air les plus importants, et 3ème ville belge en termes de coût par habitant. Une grande partie de ces polluants est due au trafic routier, et le gouvernement bruxellois vise donc l’adoption de nouvelles mesures afin d’en réduire les émissions. Quels peuvent être les effets sur la santé des mesures en matière de mobilité, et quels coûts pourraient être évités ?

La pollution atmosphérique liée au trafic routier

Globalement, la pollution atmosphérique est considérée comme la 4ème cause la plus importante de décès, derrière la pression artérielle élevée, l’alimentation et le tabac (CE Delft, 2020). Les questions liées à la qualité de l’air deviennent donc essentielles à la qualité de vie, particulièrement en milieu urbain où la pollution liée aux déplacements automobiles est souvent inquiétante. Dans cette lutte contre la pollution atmosphérique, la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) a déjà pris diverses initiatives afin de réduire les impacts environnementaux et de santé de la mobilité. La zone de basses émissions (LEZ ) a ainsi été instaurée en 2018, et vise à exclure progressivement les véhicules les plus polluants du territoire bruxellois. La Région s’est également dotée, en mars 2020, d’un nouveau plan régional de mobilité (le plan Good Move ) qui vise, de manière transversale, à faire évoluer les habitudes de déplacement des bruxellois et à réduire le trafic motorisé sur le territoire. Le gouvernement bruxellois entend ainsi poursuivre ses efforts, en interdisant progressivement les véhicules à moteur thermique sur le territoire de la Région, et en appuyant une transition vers des technologies plus respectueuses de l’environnement, telles que les véhicules électriques, par exemple.

Une étude pour objectiver les effets sur la santé et les coûts

Dans ce contexte, la Région bruxelloise a mandaté l’institut de recherche du VITO afin d’évaluer les impacts sur la santé de diverses mesures en termes de mobilité. Bruxelles Environnement a ainsi défini plusieurs scénarios afin de comparer les impacts selon les mesures :

- Le scénario de référence (REF), à savoir la situation en 2015 ;

- Le scénario business as usual (BAU), c’est-à-dire avec la mise en œuvre des politiques déjà en place (Low Emission Zone (LEZ), … ; calculs à l’horizon 2030);

- Le scénario de mobilité Good Move (GM), qui vise à diminuer le trafic motorisé (calculs à l’horizon 2030) ;

- Le scénario Thermic Ban (TB), qui combine les mesures précédentes à une diminution progressive du nombre de véhicules diesel, essence et GPL, à l’exclusion des poids lourds (calculs à l’horizon 2030) ;

- Le scénario Thermic Ban Plus (TB+), qui inclut l’électrification des poids lourds (calculs à l’horizon 2030).

Si besoin, le chapitre 5 du rapport de l'étude du VITO reprend une description détaillée des différents scénarios.

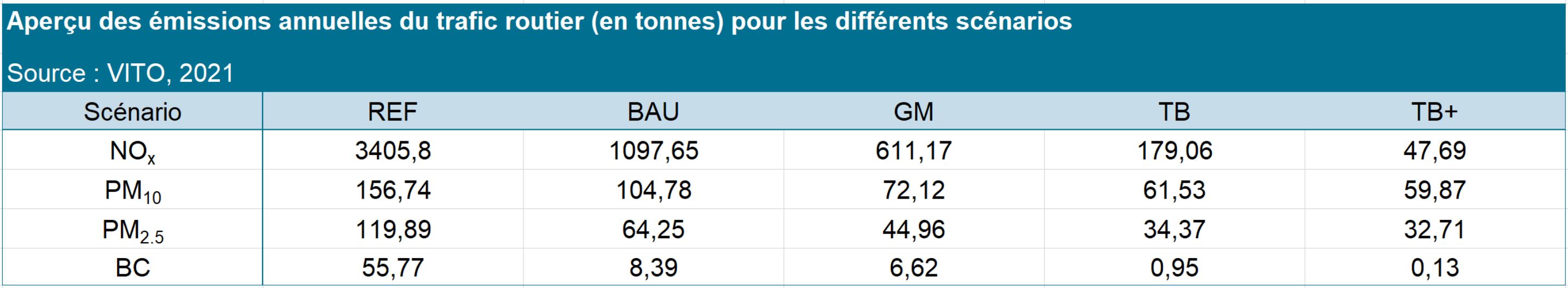

Pour chaque scénario, l’étude a donc calculé :

1. Le total annuel des émissions de polluants liés au trafic

Pour chaque scénario, la composition du parc automobile est estimée en fonction de l’évolution prévue. Ensuite, les émissions sont calculées pour les substances suivantes : les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), le dioxyde de carbone (CO2), les particules fines (PM10 et PM2.5), le black carbon (BC), le méthane (CH4), les hydrocarburesCe sont des composés organiques liquides constitués de carbone et d’hydrogène dérivés du pétrole. Le mazout, l’essence et d’autres types d’huiles minérales en font partie. Ces huiles ont la particularité d’avoir une faible densité. Lorsqu’elles s’infiltrent dans le sol, elles peuvent atteindre l’eau souterraine et y former une couche flottante. volatils non-méthaniques (COVNM) et l’ammoniac (NH3). Un modèle européen est utilisé, en combinaison avec des facteurs d’émission (adaptés à la flotte des véhicules immatriculés à Bruxelles), afin de déterminer les émissions atmosphériques pour le trafic routier. Ces calculs donnent les résultats suivants pour les polluants les plus importants dus au trafic routier:

Ces volumes d’émissions annuels sont ensuite répartis géographiquement sur le réseau routier bruxellois, et temporellement, en fonction des heures de pointe, des week-ends, des vacances, …

2. L’impact sur la santé de la population de la RBC qui peut être attribué à l’exposition aux polluants

Pour identifier les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé des bruxellois, il faut d’abord différencier les impacts dus à une exposition à long terme (période comprise entre un an et cinq à dix ans) et ceux dus à une exposition à court terme (période qui varie entre un jour et une semaine). Pour la présente étude, l’accent est mis sur les effets dus à une exposition à long terme.

Afin de calculer l’impact sur la santé, il faut connaître la relation exposition-effet d’un facteur de stress environnemental par rapport à un effet donné sur la santé. Cette relation indique « le lien entre le degré d’exposition à un facteur de stress environnemental particulier et le risque de développer une maladie ou une symptomatologie particulières dues à cette exposition » (VITO et al. 2021).

De nombreuses instances scientifiques internationales procèdent régulièrement à une évaluation de l’état des effets sur la santé causés par les facteurs environnementaux. Une série d’effets ont ici été retenus et analysés, après une revue extensive de la littérature :

- Mortalité prématurée

- Maladies des voies respiratoires (asthme, bronchites, infections, …)

- Maladies cardiovasculaires (hypertension, insuffisance cardiaque, AVC, infarctus, …)

- Effets pendant la grossesse et à la naissance (faible poids de naissance, naissance prématurée, …)

- Effets neurologiques

Troubles de santé engendrés par la pollution atmosphérique

Source : Qualité de l’air, Bruxelles Environnement.

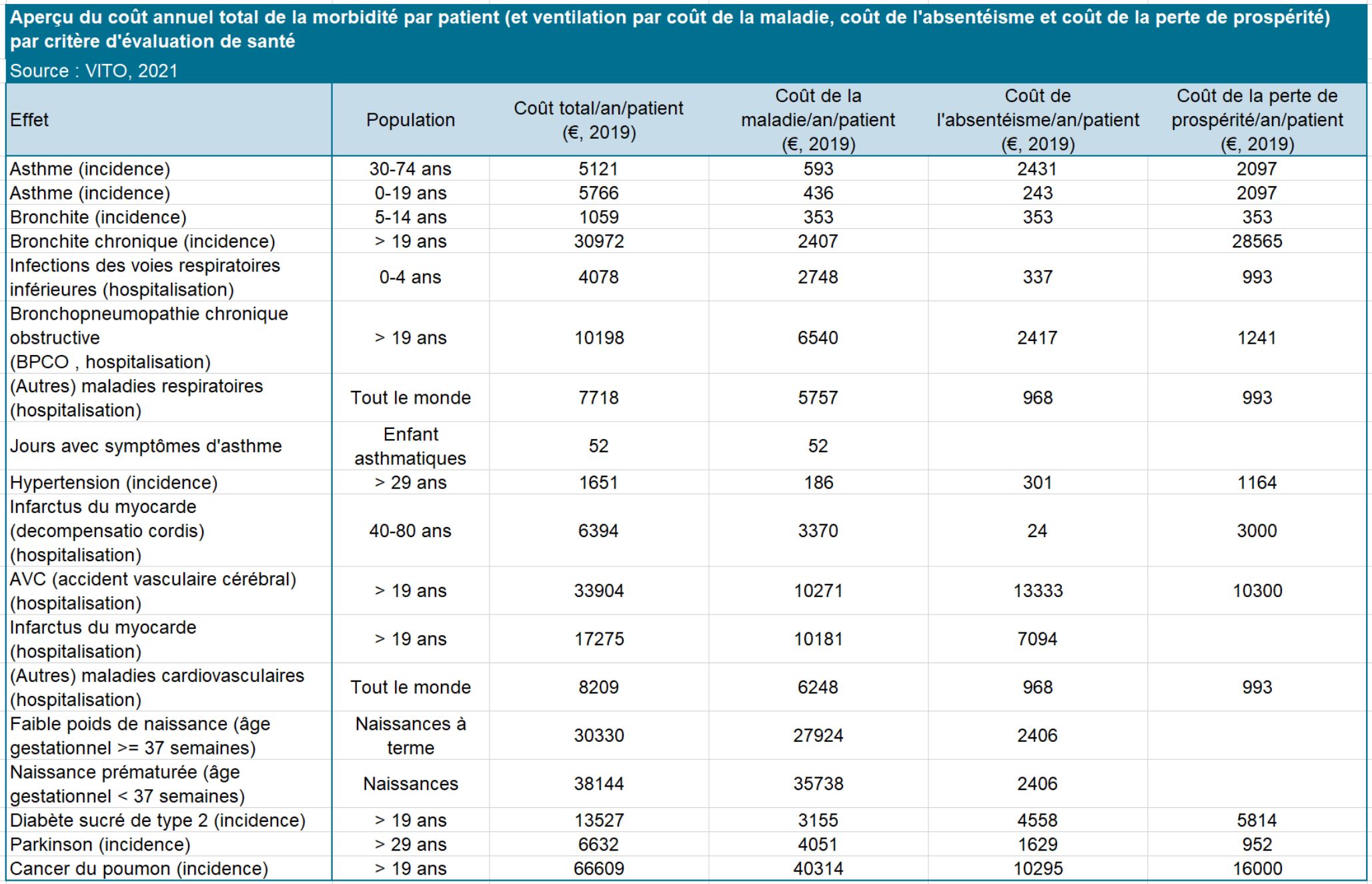

3. La monétarisation de l’impact sur la santé de la population de la RBC

La détermination de l’impact monétaire des différents effets sur la santé dépend de l’effet considéré, et peut varier selon la méthodologie choisie.

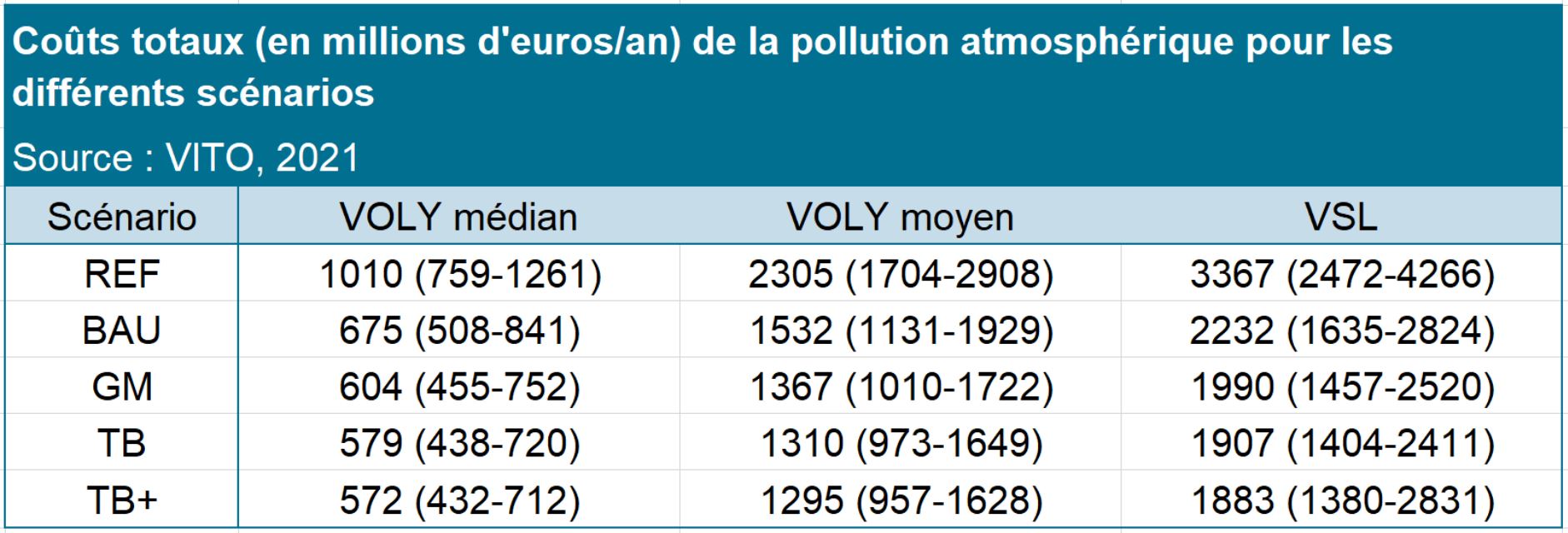

Pour la mortalité prématurée, il existe différentes méthodes : l’approche VOLY (valeur d’une année de vie, qui peut être choisie médiane ou moyenne) et l’approche VSL (valeur d’une vie statistique). L’approche VOLY détermine la perte engendrée par la mort de la personne en fonction du nombre d’années de vie perdues par rapport à l’espérance de vie de la personne. L’approche VSL détermine la valeur économique d’une vie.

Pour les différentes formes de morbidité, il existe trois composantes qu’il faut prendre en compte :

- Les coûts de la maladie (coûts des soins de santé, imputés aux assurances ou aux patients) ;

- L’absentéisme (coûts liés aux jours de travail perdus pour cause de maladie, imputés aux patients, aux soigneurs informels et aux employeurs) ;

- La perte de prospérité par la souffrance (perte de prospérité/bien-être due à la maladie, imputée aux patients et à leur entourage).

Pour chaque type de maladie, ces trois composantes ont été déterminées sur base de revue de la littérature, et le tableau récapitulatif suivant a pu être dressé :

Une fois ces trois éléments déterminés, les calculs sont effectués au niveau du secteur statistique (unité décrivant la plus petite unité administrative de la Région de Bruxelles-Capitale). Sont alors calculés :

- L’exposition : en combinant les cartes de qualité de l’air avec les données de la population

- Les nombres attributifs : qui déterminent le nombre de cas qui peuvent être attribués à tel polluant en fonction de l’exposition

- Les coûts économiques : en combinant les nombres de cas aux coûts économiques.

La population bruxelloise globalement moins exposée en 2030 à la pollution liée au trafic

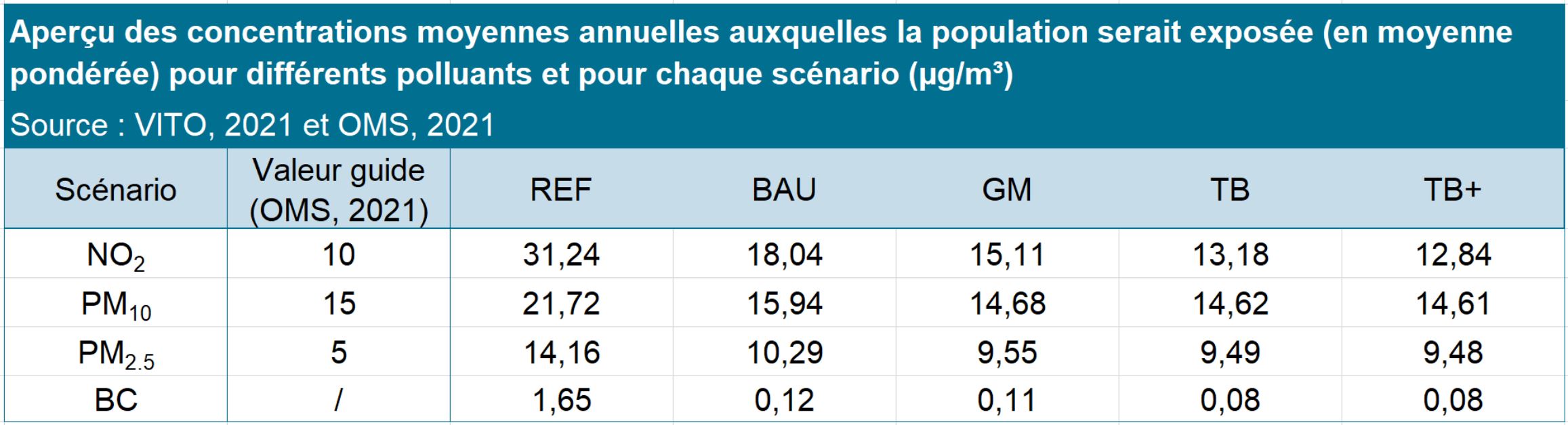

Tous les scénarios pour l’année 2030 indiquent une amélioration de la qualité de l’air par rapport à la situation de référence de 2015 (REF), et ce pour tous les polluants considérés (particules fines, black carbon, dioxyde d’azote et ozone). La population bruxelloise serait donc à l'avenir exposée à des concentrations plus faibles de ces polluants.

Différents organismes établissent des valeurs limites (ou guides) en fonction des effets des polluants sur la santé. Ces limites peuvent être contraignantes ou non. Ici, les comparaisons sont faites par rapport aux valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui sont des valeurs non contraignantes. A noter que les valeurs reprises ici correspondent aux nouveaux seuils recommandés en septembre 2021 par l'OMS. Ceux-ci sont sensiblement plus bas que ceux recommandés en 2005, dans un objectif de protection de la santé des populations et suite à l'amélioration des connaissances de l'incidence de la pollution atmosphérique sur différents aspects de la santé.

L’exposition aux particules fines (PM10 et PM2.5) diminue significativement, mais de manière différente selon les scénarios.

- La situation de référence (2015) montre une exposition à une concentration moyenne annuelle des PM2.5 de 14,2 µg/m3 et le scénario BAU montre une baisse de l’exposition (concentration de 10,3 µg/m3). Pour les scénarios GM, TB et TB+, la concentration baisserait à environ 9,5 µg/m3. Dans tous les cas, ces valeurs restent supérieures à la valeur guideValeur fixant des objectifs de qualité vers lesquels il faut tendre pour obtenir une situation satisfaisante dans le domaine traité (bruit, qualité de l eau, etc.). de l'OMS.

- Pour les PM10, une réduction de l’exposition de la population à des concentrations sous la valeur guide de l’OMS de 15 µg/m3 est observée pour les scénarios GM, TB et TB+, ce qui constitue une amélioration par rapport à la situation de référence et au scénario BAU où l’exposition aux PM10 dépasse ce seuil (21,7 et 15,94 µg/m3 respectivement) .

L’exposition au NO2 resterait également supérieure à la nouvelle limite d’exposition recommandée par l’OMS (10 µg/m3) dans tous les scénarios. Le scénario BAU mènerait à une exposition à des concentrations moyennes annuelles de 18,0 µg/m3 ; 15,1 µg/m3 selon le scénario GM et 13 µg/m³ selon les scénarios TB et TB+. Ce qui représente néanmoins une nette amélioration par rapport à la valeur du scénario de référence (2015) de 31,2 µg/m3.

Pour le black carbon (les suies), il n’existe pas de valeurs guides ni de normes légales, malgré que l’institut de recherche sur le cancer de l’OMS considère la suie de diesel comme cancérigène pour l’homme. L’exposition moyenne au carbone noir est inférieure de 10 % dans le scénario GM par rapport au scénario BAU.

La réduction des concentrations est plus importante pour les polluants NO2 et black carbon que pour les particules fines, et ce pour deux raisons :

- Le trafic n’est responsable que partiellement des émissions de particules fines (émises par de nombreuses autres activités). Par conséquent, les mesures de mobilité n’influencent que partiellement les concentrations totales de PM;

- Les concentrations de NO2 et de BC sont dominées par des émissions locales, alors que les concentrations de PM sont également fortement influencées par des sources d’émissions plus éloignées de la RBC.

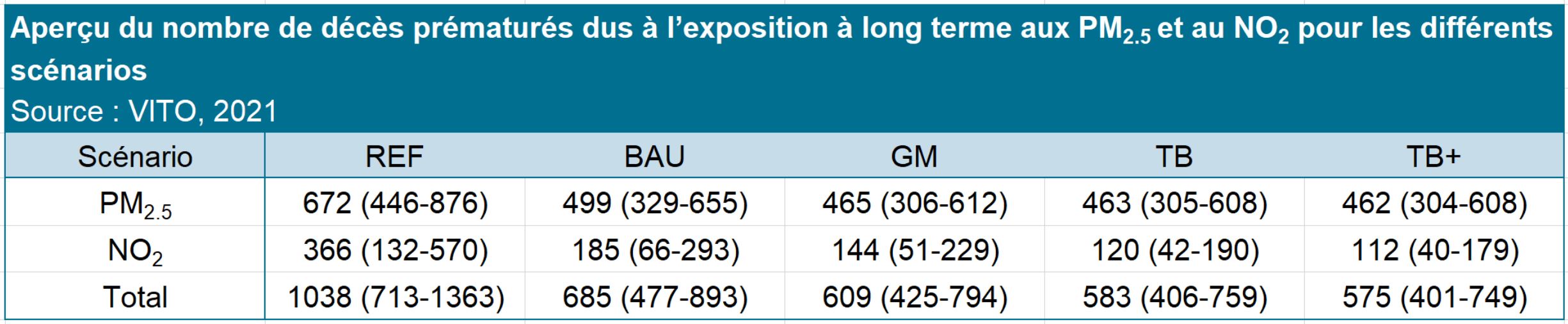

Moins de décès et de maladies liés à la pollution atmosphérique

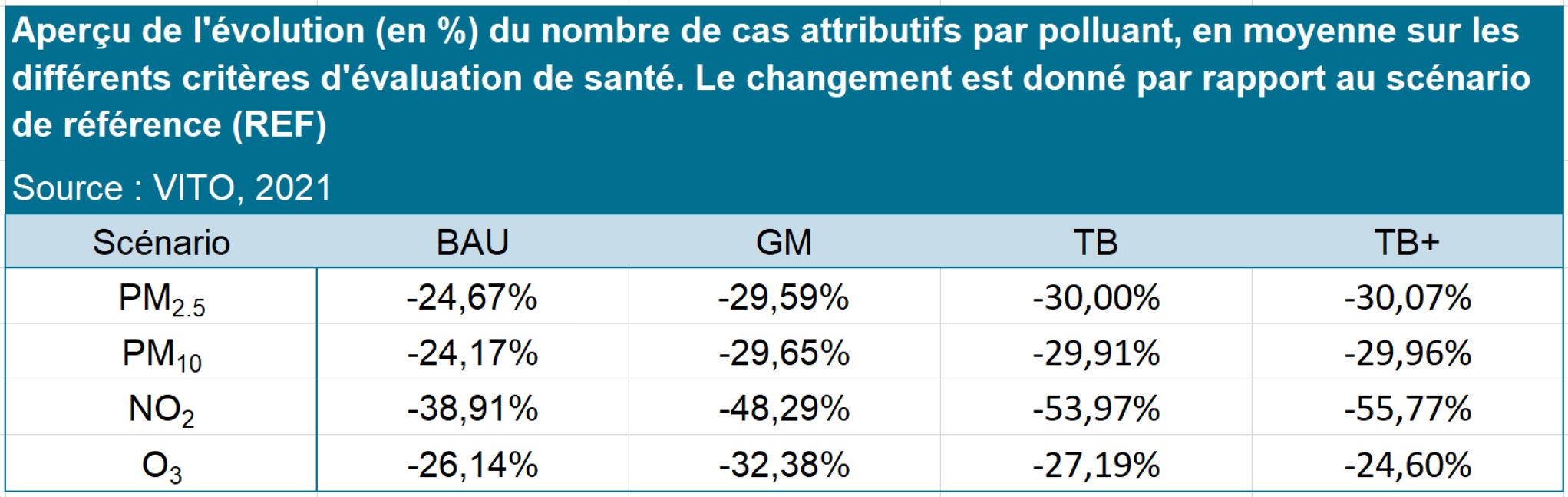

Selon la situation de référence (REF, 2015), 12% des décès (dans la population de plus de 30 ans) seraient dus à l’exposition aux particules fines (PM2.5) et au NO2. Pour l’année 2030, on note une première diminution forte des nombres attributifs totaux de mortalité grâce aux mesures comprises dans le scénario BAU (-34%), et une deuxième diminution notable avec les mesures comprises dans le plan Good Move (scénario GM, -11% par rapport au scénario BAU). La diminution est plus importante pour la mortalité prématurée due à l’exposition aux NO2 (-49% entre la situation de référence et le scénario BAU, et -22% entre les scénarios BAU et GM) car les niveaux de concentration de ce polluant sont ceux qui diminueraient le plus fortement. Les scénarios TB et TB+ permettent d’accentuer encore ces diminutions, en particulier pour le NO2.

De même, les différents scénarios de mobilité influenceraient favorablement les résultats de santé. Les nombres de cas attribués à la pollution atmosphérique pour les différents effets de morbidité diminuent pour tous les scénarios considérés (voir le tableau au point 3. La monétisation de l’impact sur la santé de la population de la RBC pour les la liste des effets de morbidité considérés). Ces diminutions par rapport au scénario de référence de l’ordre de -30% (voire au-delà pour les effets liés au NO2) signifient par exemple une diminution annuelle de près de 100 hospitalisations dues à des infections des voies respiratoires inférieures chez l’enfant de 0 à 4 ans en raison d’une exposition chronique aux PM2.5. Les diminutions liées au dioxyde d’azote (NO2) impliqueraient par exemple une diminution annuelle de plus de 800 nouveaux cas d’asthme chez l’adulte, …

Des coûts de santé évités, principalement via une mortalité diminuée

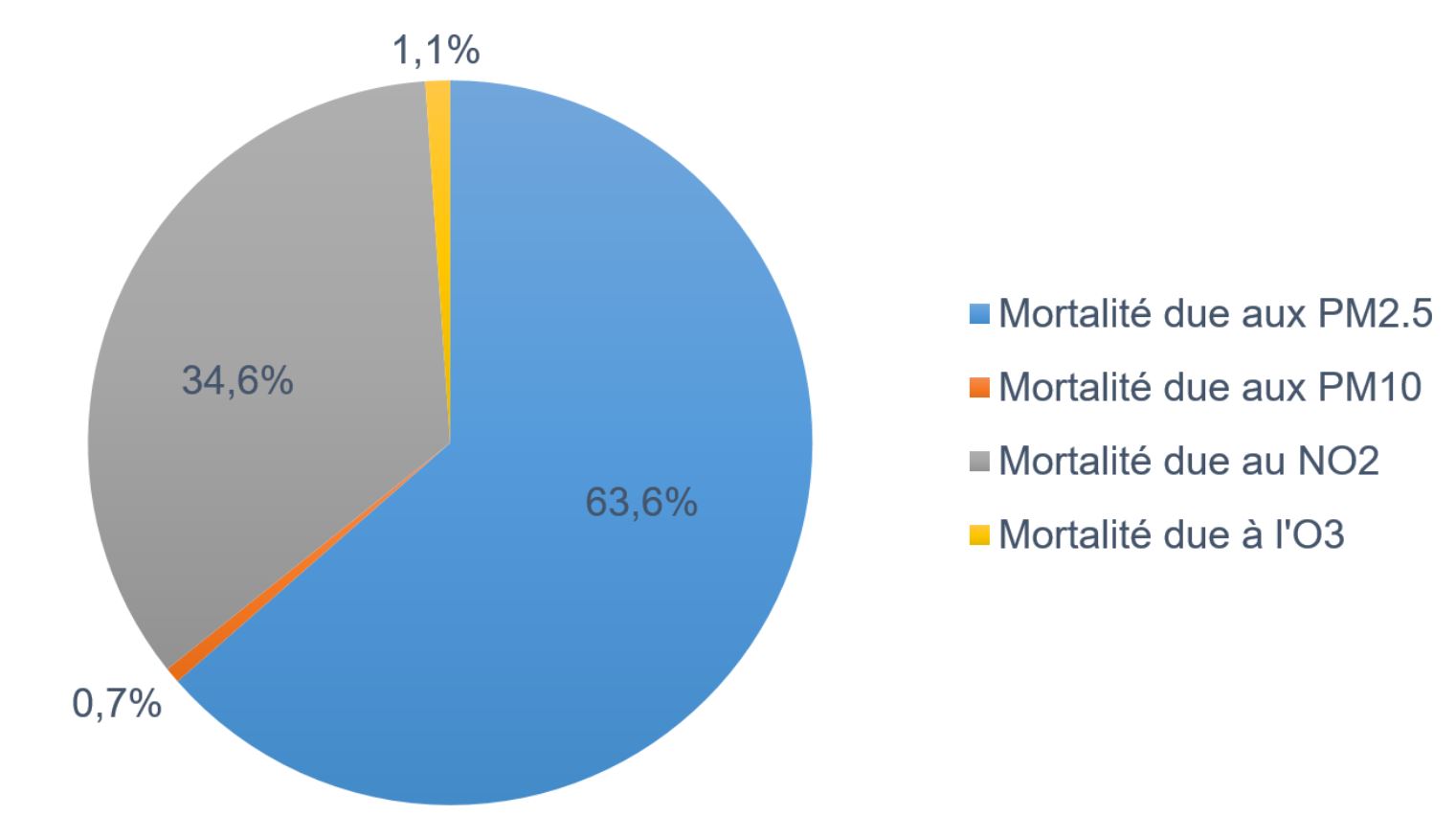

Les coûts liés à la pollution atmosphérique sont largement imputables à la mortalité, alors que les effets de morbidité ne contribuent qu’à hauteur de quelques pourcents (entre 3% et 9%, selon la méthode) aux coûts totaux de la pollution atmosphérique.

Au sein même des coûts liés à la mortalité, les PM2.5 et le NO2 sont responsables à 98% des coûts totaux, alors que les autres polluants (PM10 et O3) ne déterminent à eux deux que 2% des coûts liés à la mortalité.

Répartition des coûts de la mortalité en fonction des différents polluants

Source : VITO, 2021

Pour ce qui est de la morbidité, les 3 coûts les plus élevés sont imputables à :

- l’exposition au NO2 et l’incidence de l’asthme ;

- l’exposition aux PM10 et l’incidence de la bronchite chronique ;

- l’exposition aux PM2.5 et l’incidence du diabète sucré de type II.

En combinant les coûts liés à la mortalité et à la morbidité, on peut calculer un coût total de la pollution atmosphérique sur la santé, pour chacun des scénarios.

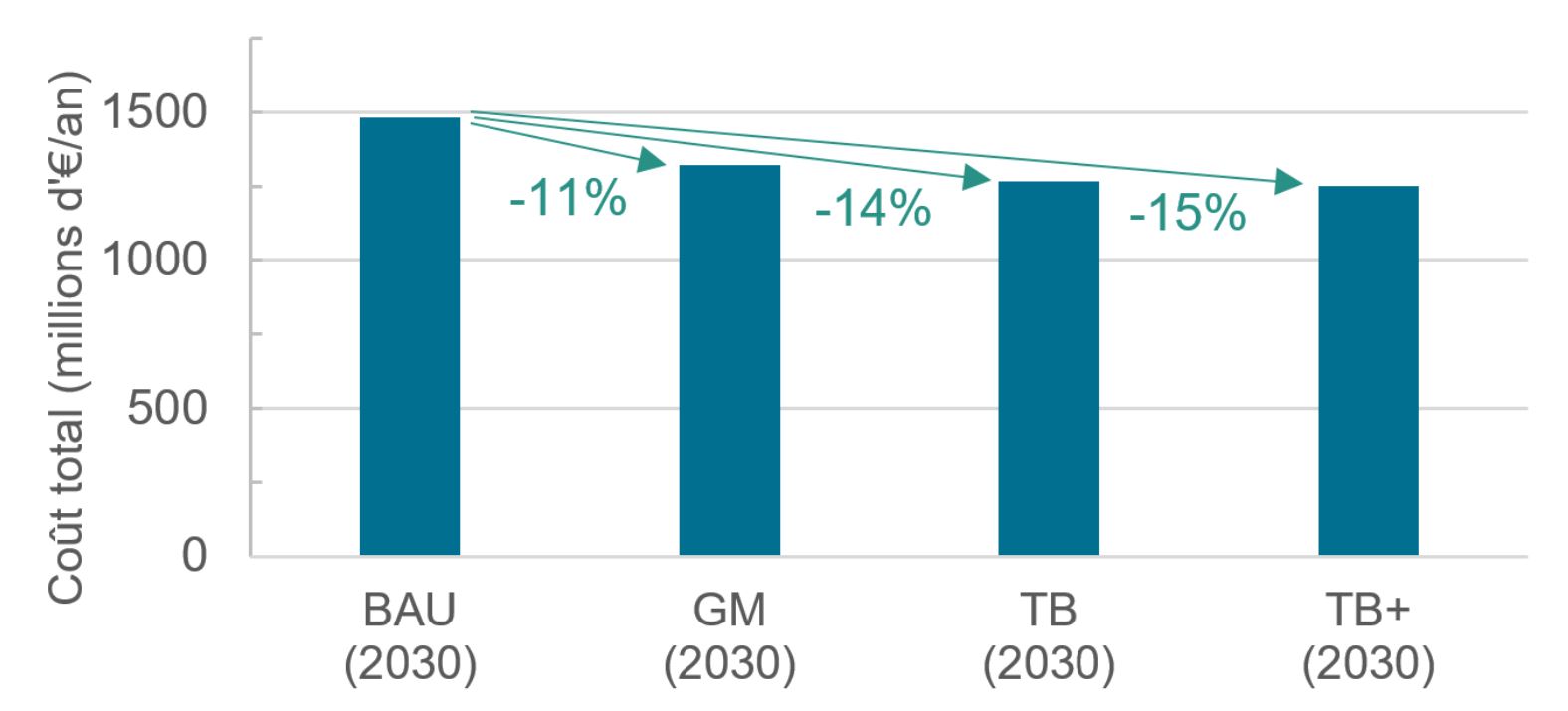

Il est donc possible de calculer un gain moyen (en pourcentage) pour chacun des scénarios considérés. Ceci est calculé en moyennant les gains des 3 méthodes (VOLY médian, VOLY moyen et VSL).

Coût total en millions d’euros/an de la pollution atmosphérique en 2030 pour les différents scénarios (Business As Usual, Good Move et les 2 Thermic Ban).

Source : VITO, 2021

Remarque : Les valeurs de coûts totaux sont obtenues en moyennant les gains des 3 méthodes ; VOLY médian, VOLY moyen et VSL.

Des mesures déjà encourageantes, et un potentiel d’amélioration continue

Les mesures prévues à l’heure actuelle (LEZ, plan Good Move, …) permettent donc déjà d’améliorer nettement les effets de la pollution atmosphérique sur la santé à l’horizon 2030.

Ces mesures ont d’ailleurs d’autres avantages, qui n’ont pas été quantifiés dans l’étude présentée ici :

- des gains de santé potentiellement attendus pour les navetteurs également (pour rappel, les estimations faites concernent les résidents de la RBC uniquement) ;

- d'autres gains de santé suite à la mise en place du plan Good Move, via la réduction de l’exposition au bruit de la circulation et via l’amélioration de la condition physique liée à l’augmentation des modes de déplacement actifs (marche, vélo, …) ;

- les bénéfices générés pour la qualité de l’air et la santé en-dehors du territoire de la RBC.

Des mesures plus restrictives (tant pour les véhicules que pour les autres secteurs) peuvent cependant améliorer encore les effets sur la santé, en diminuant d’autant plus le nombre de cas de mortalité prématurée ou des différents effets attribués à la pollution atmosphérique, et en diminuant ainsi les coûts de cette dernière.

Quoiqu’il en soit, pour que ces bénéfices se matérialisent, il faudra que les Bruxellois et les navetteurs adoptent des moyens de transport alternatifs (marche, vélo, transports en commun, …), ce qui nécessitera le développement d’infrastructures pour piétons et cyclistes, tel que décrit dans le plan Good Move.

À télécharger

Etudes et rapports

- VITO, 2021. Interdiction progressive des véhicules thermiques dans la Région de Bruxelles-Capitale : impact sur la santé , étude réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement. Rapport final. 143 pp. (.pdf)

- CE Delft, 2020. Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport . 86 pp. (.pdf) (En anglais uniquement)

Plan, programme, stratégie

Fiches de l'Etat de l'Environnement

Efficacité de produits de nettoyage et de désinfection dans une crèche

Focus - Actualisation : décembre 2015

En période de non épidémie, la question de la pertinence de l’utilisation ou non de produit désinfectant lors du nettoyage dans les milieux d’accueil (crèches) revient fréquemment. Les résultats combinés des analyses bactériologiques et chimiques de plusieurs études expérimentales ont montré que l'emploi d'un désinfectant une fois par semaine permet de pallier au non-respect de la pratique quotidienne de la procédure de nettoyage - officiellement recommandée - de la serpillière avec les deux seaux. Il faut toutefois veiller à ce que le désinfectant utilisé ne présente pas de caractère toxique pour les enfants.

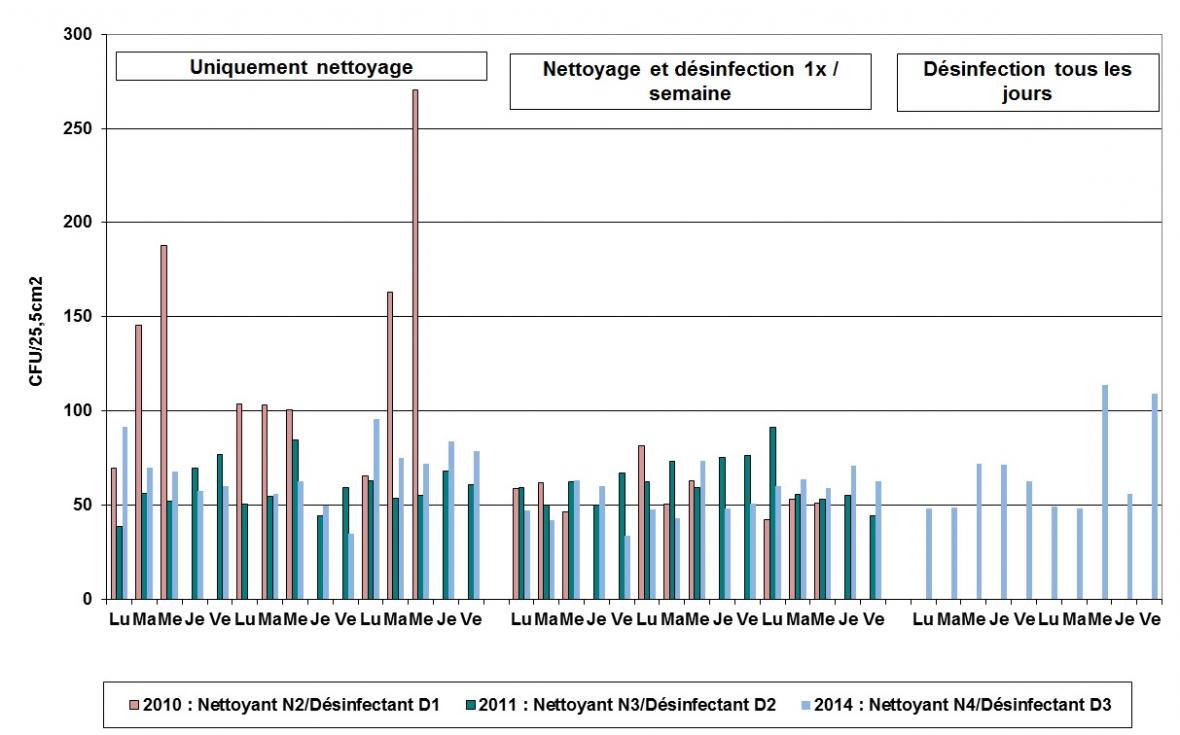

Contexte

Le présent focus synthétise les résultats d’une étude expérimentale menée en 2014 afin d’évaluer la nécessité, en période de non-épidémie, d’utiliser des produits désinfectants pour l’entretien des sols dans les milieux d’accueil de la petite enfance. L’étude a examiné plusieurs procédures d’entretien des sols, certaines faisant appel uniquement à des produits détergents, d’autres combinant des produits de nettoyage classiques avec des produits de désinfection. En 2010 et 2011, des expériences semblables avaient été menées, à chaque fois dans la même crèche à Uccle. L’étude de 2014 s’est par contre déroulée dans une crèche à Ixelles.

Les études entrent dans le cadre des missions de la Cellule Régionale d’Intervention en Pollution IntérieurePollution qui affecte l'air ambiant à l'intérieur d'un bâtiment, qui est due principalement au manque d'aération, à l'utilisation de produits toxiques, à la fumée de tabac voire à la conception du bâtiment et qui peut avoir un impact sur la santé humaine. , appelée CRIPI. La cellule résulte d’un partenariat entre Bruxelles-Environnement (Département Laboratoire, Qualité de l’air), l’Institut de Santé Publique (Département Santé-Environnement) et le Fonds des Affections Respiratoires. L’étude a été conduite en collaboration avec l’Office National de l’Enfance (ONE).

Déroulement de l’étude expérimentale 2014

L’étude 2014 comprenait, comme en 2010 et 2011, 2 volets :

- un volet chimique qui consistait à rechercher dans l’air des composés organiques volatils susceptibles d’être émis par les produits utilisés ;

- un volet biologique permettant de suivre l’évolution de la charge bactériologique totale sur le sol.

Les 2 produits utilisés pendant l’étude sont :

- un détergent désinfectant concentré liquide qui nettoie et désinfecte toutes les surfaces en une seule étape. Ce produit qui est recommandé dans l’industrie alimentaire, est utilisé quotidiennement par la crèche et nommé ci-après produit « D3 »;

- un détergent neutre pour sols, il s’agit d’un produit concentré et peu moussant concentré, nommé ci-après produit « N4 ».

Le nettoyage et/ou la désinfection ont eu lieu chaque jour aux environs de 6h du matin.

Les prélèvements se sont déroulés en 3 phases différentes:

- Une première campagne de mesures de 2 semaines avec utilisation du désinfectant D3 chaque jour = phase 1 (du 5 au 16 mai 2014), suivi de 2 semaines sans prélèvements afin d’opérer au changement de produit ;

- Une deuxième campagne de mesures de 3 semaines avec utilisation du détergent classique N4 chaque jour de la semaine = phase 2 (du 2 au 20 juin 2014), suivi d’une semaine sans prélèvement pour permettre d’introduire le produit désinfectant D3 le lundi ;

- La troisième campagne de mesures de 3 semaines avec utilisation du désinfectant D3 le lundi et du détergent classique N4 les autres jours de la semaine = phase 3 (du 30 juin au 18 juillet 2014).

Résultats chimiques

Quel que soit la procédure de nettoyage/désinfection appliquée, il ressort des mesures que l’utilisation d’un produit nettoyant ou désinfectant entraîne une augmentation pertinente (quoique temporaire) de la concentration des COV totaux. Les concentrations mesurées à 9h sont toujours supérieures aux concentrations mesurées à 5h, Les concentrations relevées à 14h sont toujours inférieures à celles mesurées à 9h. Les écarts entre les concentrations relevées varient cependant d’une phase à l’autre:

- L’augmentation des concentrations de COV totaux est la moins marquée lors de la phase 1 des expériences (application journalière du désinfectant D3).

- L’application journalière du nettoyant neutre N4 (phase 2 des expériences) se solde par des teneurs plus élevées en COV totaux, avec un accroissement de l’ordre de 50% à 14h par rapport aux valeurs relevées lors de la phase 1. On constate également la présence inexpliquée de carbonates (éthylméthylcarbonate et diéthylcarbonate), avec cette fois une forte augmentation des concentrations à 9h, alors que les niveaux de 5h et 14h demeurent faibles.

- La phase 3, qui est une combinaison des phases 1 (à raison de 1 jour de désinfection sur 5) et 2 (à raison de 4 jours de nettoyage sur 5), semble plus difficile à interpréter en raison des niveaux de COV plus élevés que lors des deux premières phases. Les résultats obtenus tendent cependant à accréditer l’augmentation des COV constatée lors de la phase 2 avec l’utilisation du nettoyant. L’analyse des carbonates apparaît également plus délicate à interpréter, particulièrement les valeurs élevées relevées à 5h. Lors de cette phase, on peut exclure la présence d’une source supplémentaire qui aurait engendré un supplément sur les concentrations de COV y compris de carbonates.

Toutefois, pour l’ensemble des 3 phases, les concentrations obtenues, que ce soit en COV totaux ou en carbonates, sont tout-à-fait acceptables et ne présentent aucun risque pour la santé.

Résultats biologiques

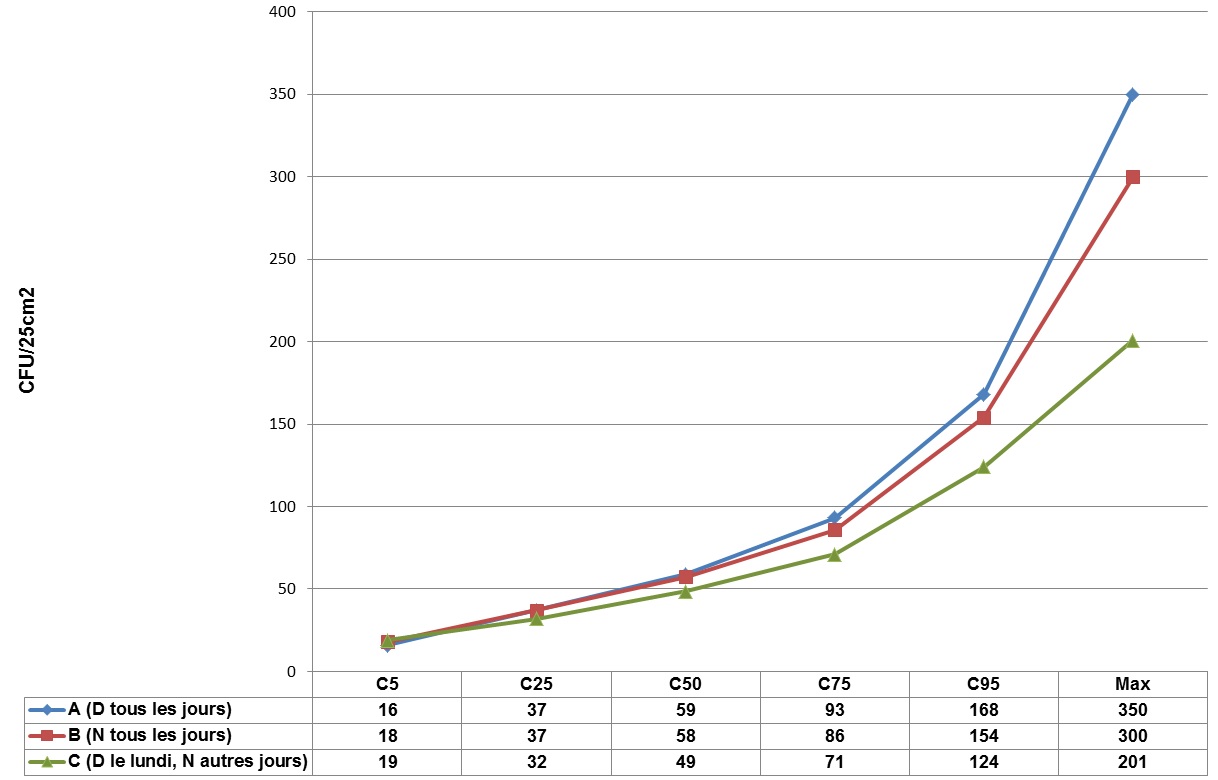

La première figure montre, pour les 3 phases, la charge totale en bactéries présentes sur le sol. Il s’agit de bactéries thermo-tolérantes qui se développent à 37°C et sont considérées comme essentiellement d’origine humaine.

Charge bactérienne au sol pendant les 3 phases: 2 semaines avec désinfection (D3) tous les jours, 3 semaines avec uniquement nettoyage (N4) tous les jours, et 3 semaines avec désinfection (D3) le lundi et nettoyage (N4) les autres jours.

C5, C25 … C95 correspondent à des percentiles.

On constate que 50 % des mesures (percentiles 50 ou médiane) ne dépassaient pas 49 à 59 CFU/25 cm², quel que soit la procédure d’entretien des sols. Pour les percentiles plus élevées, c’est la période avec désinfection le lundi et nettoyage les autres jours qui donne les contaminations les moins élevées, alors que la période avec désinfection tous les jours (phase 1), , s’avère la moins satisfaisante, contre toute attente.

Entre la période de nettoyage (phase 2), et celle d’une désinfection le lundi, suivie d’un nettoyage les autres jours de la semaine (phase 3), la période avec désinfection semble en effet donner des résultats légèrement plus satisfaisants. Il est important de préciser que dans ces deux phases la pratique de nettoyage et/ou désinfection avec changement de serpillière et la technique des deux seaux (recommandation ONE) ont été rigoureusement appliquées chaque jour.

Les résultats des expériences menées en 2010 et 2011 ont été incorporées dans la deuxième figure. Ces résultats sont assez similaires ou même légèrement plus satisfaisants pour la période avec désinfection une journée par semaine et nettoyage les jours suivants,. du moins dans les cas où la pratique de la serpillière avec deux seaux a été rigoureusement appliquée chaque jour.

Synthèse des 3 campagnes de mesures 2010, 2011, 2014 au niveau biologique

2010 : technique des deux seaux non utilisée

2011 & 2014 : technique des deux seaux assez bien suivie.

Conclusion

Dans la pratique quotidienne, la technique des deux seaux peut sembler laborieuse et risque de ne pas être toujours respectée. L’emploi d’un désinfectant une fois par semaine peut pallier au non-respect de cette pratique. Ceci implique évidemment que le désinfectant utilisé ne présente pas de caractère toxique pour les enfants. Les conclusions biologiques sont également compatibles avec les résultats chimiques étant donné que l’utilisation combinée de 2 produits n’a pas occasionné de concentrations élevées en COV si on tient compte du fait que les 2 carbonates n’ont pas d’effets sur la santé dans la gamme de concentrations mesurées.

À télécharger

Les rayonnements non-ionisants en Région bruxelloise

Focus – Actualisation : décembre 2023

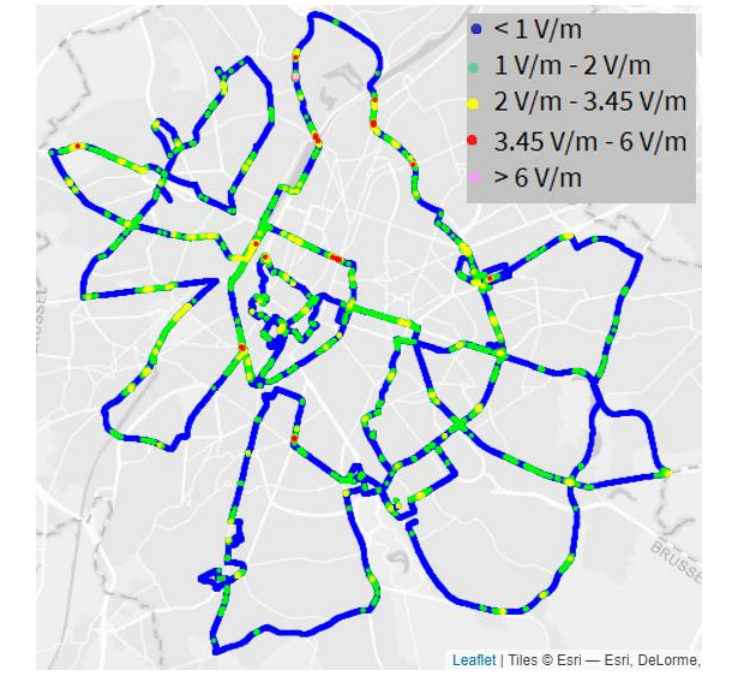

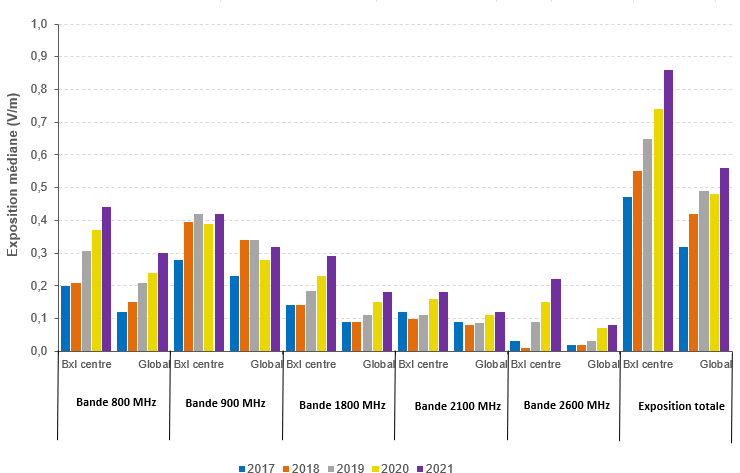

Fin 2023, 1.229 sites actifs d’antennes comprenant 20.679 émetteurs ont été autorisés. Des contrôles réguliers sont menés pour s’assurer du respect de la norme bruxelloise. Ils montrent que l’exposition de la plus grande partie du territoire n’excède pas 3,5 V/m (à champs électrique équivalent de 900 MHz). Découvrez-en plus…

Un rayonnement – aussi appelé une onde électromagnétique – est le résultat de la vibration couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variables dans le temps. Leurs origines peuvent être naturelles (comme la lumière du soleil ou les infra-rouges rayonnés par de la matière chaude) ou humaines (comme les ondes radio, micro-ondes, rayons X, …).C’est l’énergie que ces ondes transportent qui les différentie, qui est caractérisée par leur fréquence. A haute énergie, on parle de rayonnements ionisants, c’est à dire d’énergie suffisante que pour arracher des électrons à la matière (Ultra-Violet, rayon X, rayon gamma, …) ; tandis qu’à plus basse énergie, on parle de rayonnements non ionisants, dont notamment les ondes utilisées en télécommunication.

Un effet sur la santé ?

Les ondes électromagnétiques exercent une force sur les particules chargées électriquement dans notre corps. Des effets sur notre système biologique sont dès lors scientifiquement observables. Le mieux connu est l’effet thermique : celui-ci correspond à l’échauffement des tissus suite à l’absorption de l’énergie du champ électromagnétique, qui se convertit en chaleur exactement comme les rayonnements infra-rouges ou la lumière du soleil. Malgré leur gamme d’énergie plus faible, les ondes émises par les antennes GSM peuvent provoquer cet effet biologique.

Même si ces ondes ont un effet sur le corps, cela n’implique cependant pas automatiquement qu’elles présentent un risque pour la santé. Le risque apparaît en effet quand les effets sont trop puissants pour que le corps soit en mesure de s’y adapter naturellement. Le seuil d’apparition des effets biologiques a été identifié (.pdf) pour un « débit d’absorption spécifique » de 4W/kg, valeur à partir de laquelle le corps ne serait plus capable d’évacuer convenablement la chaleur. Ce qui nécessiterait par exemple un champ global de plus de 292 V/m à 900 MHz. Cette valeur est donc considérée comme un seuil au-delà duquel l’exposition pour l’homme est néfaste. Ainsi, sur base de ce seuil et du principe de précaution, la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) de l'Organisation Mondiale de la Santé a recommandé en 1998 (.pdf) puis en 2020 (.pdf) de limiter l’exposition de la population à des rayonnements ne dépassant des valeurs définies en fonction de la fréquence. Les effets présumés en dépendent en effet, les ondes étant plus ou moins absorbées dans le corps. Pour 900 MHz, cette valeur correspond à 41,2 V/m. Cette recommandation a été relayée par la Commission Européenne (.pdf) en 1999.

Il y a peut-être encore d’autres effets sur la santé, que la science n’a pas encore pu démontrer à l’heure actuelle, car les études ne sont ni unanimes ni suffisamment avancées (Stratec, 2022) :

- des effets potentiels ressortent de certaines études : cancérigènes, génétiques, immunologiques, cérébraux, neurologiques, sur la reproduction et le développement. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) classe ainsi les rayonnements électromagnétiques parmi les cancérigènes possibles. Aucune relation causale n’a cependant pu être assurée à ce stade.

- Il existe également le phénomène de l’hypersensibilité électromagnétique. Celui-ci correspond à des symptômes non spécifiques (tels que des maux de tête et des vertiges) qui seraient dus à l’exposition aux fréquences radio. A ce jour, les études effectuées n’ont pas non plus permis d’établir un lien de causalité entre champs électromagnétiques et symptômes associés à l’hypersensibilité électromagnétique. En conséquence, l’état fédéral ne reconnait pas ce phénomène.

Il convient donc de considérer ces ondes avec prudence en veillant à un principe de précaution. Et il existe un réel besoin d’études supplémentaires pour préciser ces effets.

Quelles sont les normes légales à Bruxelles ?

La limite d’exposition à Bruxelles est fixée via une ordonnance de 2007 et ses modifications ultérieures (dont en 2023). Elle varie en fonction de la fréquence :

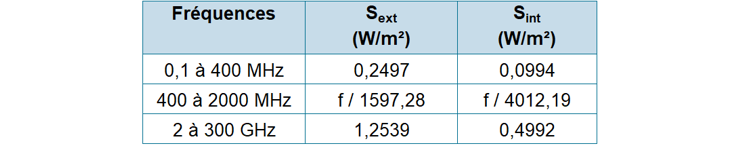

« Dans toutes les zones accessibles au public à l’intérieur et à l’extérieur, les densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peuvent dépasser, à aucun moment, les valeurs suivantes dans les zones accessibles au public à l’intérieur (Sint, correspondant aux locaux d’un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement) et dans les zones accessibles au public à l’extérieur (Sext) :

Lire le texte de transcription

Pour les fréquences allant de 0,1 à 400 MHz :

- 0,2497 W/m² pour les zones à l'extérieur

- 0,0994 W/M² pour les zones à l'intérieur.

Pour les fréquences allant de 400 à 2000 MHz :

- (f/1597,28) W/m² pour les zones à l'extérieur

- (f/4012,19) W/M² pour les zones à l'intérieur.

Pour les fréquences allant de 2 à 300 GHz :

- 1,2539 W/m² pour les zones à l'extérieur

- 0,4992 W/M² pour les zones à l'intérieur.

où f est la fréquence exprimée en MHz.».

Pour la fréquence de référence de 900 MHz, la limite d’exposition aux radiations non ionisantes est donc de :

- A l’intérieur : 9,19 Volts/mètre (en champs électrique) ou 0,2243 W/m² (en densité de puissance) ;

- A l’extérieur : 14,57 Volts/mètre (en champs électrique) ou 0,5635 W/m² (en densité de puissance).

La norme porte sur l’effet de toutes les antennes émettrices combinées. Tous les opérateurs de téléphonie peuvent donc installer leurs propres antennes, mais ils doivent s’assurer qu’ils respectent ensemble la norme d’exposition aux champs électromagnétiques.

Elle concerne les antennes émettant des radiations non ionisantes à des fréquences entre 0.1 MHz et 300 GHz. A savoir :

- Les antennes de téléphonie mobile (2G, 3G, 4G, 5G, …) qui servent à la communication entre les personnes ou entre les entreprises (via les opérateurs Orange, Proximus, Telenet et bientôt Citymesh) ou à la communication des services de secours, de la police, des réseaux SNCB et STIB, du trafic aérien, de la défense nationale ;

- Les antennes broadcast (radio, TV), qui peuvent néanmoins potentiellement bénéficier d’un régime d’exception lorsque, du fait de la présence de rayonnements broadcast, les opérateurs télécom n’arrivent pas à respecter les normes tout en assurant une couverture minimale.

Bon à savoir

Les normes retenues sont 20 à 32 fois plus basses que le seuil de danger potentiel identifié, et 2,8 à 4,5 fois plus basses que le seuil recommandé par l’ICNIRP à 900 MHz. Elles sont en outre plus strictes qu’en Flandre et qu’en Wallonie (où le champ électrique cumulé maximal autorisé vaut 20,6 V/m et 18,4 V/m respectivement).

Quel est le réseau actuel et comment évolue-t-il ?

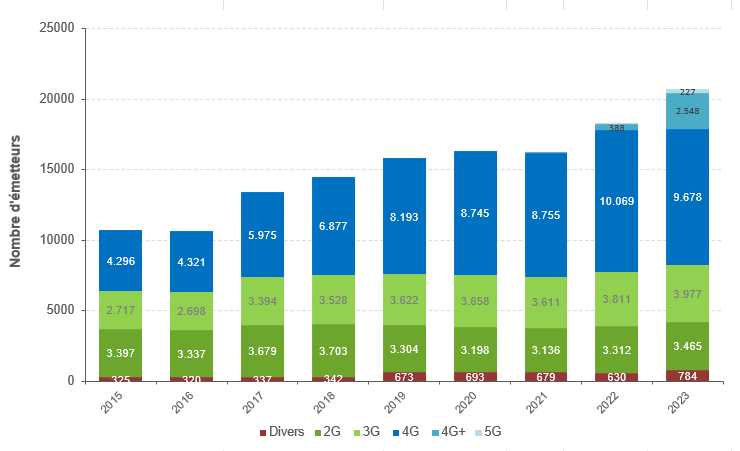

D’après l’IBPT, l’administration fédérale en charge de la gestion du spectre électromagnétique des fréquences radio et de la régulation du marché des communications électroniques, l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale est couverte par la 2G, la 3G et la 4G. Les antennes 5G implantées en Région bruxelloise commencent à être activées depuis le mois de juillet 2023.

Au 06/12/2023, on comptait à Bruxelles 1826 sites actifs d’antennes tous opérateurs confondus (Telenet, Proximus, Orange, SNCB, STIB, réseau de sécurité ASTRID). Ce nombre est relativement stable ces dernières années. La localisation des sites concernés, les principales caractéristiques techniques ainsi que les simulations de l’exposition électromagnétique sont disponibles sur une carte, en fonction du statut du dossier (instruction, valide, invalide) et du type de dossier (indoor, outdoor et broadcast).

Bon à savoir