Une onde, c'est quoi?

- Ondes électromagnétiques

- Antennes

Sommaire

Tableaux complexes

Pour votre confort de lecture, nous vous conseillons de consulter cette page sur votre ordinateur

Comment ça marche?

Les antennes permettent aux utilisateurs d’un GSM de se connecter au réseau pour appeler un autre appareil, envoyer un message ou consulter des données.

Pour transporter cette information (images, sons, données) vers les appareils récepteurs, les antennes émettrices génèrent un rayonnement : l’énergie se propage alors sous forme d’ondes.

L’onde : une « vague » qui propage l’information

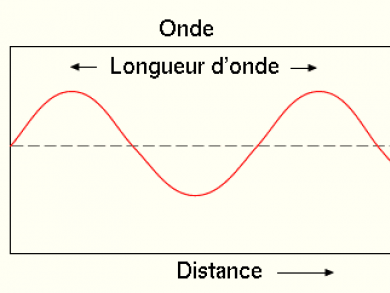

Les ondes électromagnétiques sont invisibles, mais vous pouvez vous les représenter comme les vagues formées à la surface de l’eau lorsqu’on y jette un caillou. A partir du point d’impact, là où le caillou tombe, des vagues plus ou moins hautes et espacées se forment, qui se propagent régulièrement à la surface de l’eau. Les ondes sont comme ces vagues : elles oscillent un certain nombre de fois par seconde - c’est leur fréquence, et respectent un certain intervalle entre deux crêtes ou creux de la vague – c’est la longueur d’onde.

La fréquence, exprimée en Hertz (Hz), et la longueur d’onde, exprimée en mètres, sont indissociables : plus la fréquence est élevée, plus courte sera la longueur d’ondes. Prenons une simple analogie pour visualiser ce rapport: imaginez que vous attachez une longue corde à un poteau et que vous tenez en main son extrémité libre. Si vous lui imprimez un mouvement lent de haut en bas, la corde formera un seul long arc, une onde de grande longueur. Mais si vous accélérez, vous verrez apparaître toute une série d’ondes plus brèves. Comme la longueur de la corde ne varie pas, plus il y a d’ondulations (fréquence plus élevée), plus elles sont rapprochées (longueur d’onde plus courte).

Les ondes électromagétiques dans notre quotidien

On peut classer les ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence. Les ondes de très haute fréquence sont souvent appelées "rayons" (ex. : rayon ultra-violets, rayons X, rayons gamma), car le flux d’énergie dans l’espace est important. Pour les fréquences moins élevées, quand le transfert d’énergie est plus faible, on parle plutôt de rayonnements électromagnétiques.

Plus ou moins à la jonction entre ces deux types de rayonnement se trouve la lumière visible.

Quel genre d’ondes émettent les antennes ?

Les ondes qui servent à la téléphonie mobile sont des ondes radio, du même type que celles qui servent aux signaux TV et aux programmes radio, aux radars et, de façon générale, aux télécommunications. Il s’agit de fréquences comprises entre 100 kHz et 300 GHz.

Dans la vie courante, nous connaissons de nombreux équipements qui fonctionnent avec cette gamme d’ondes. Certains sont de simples récepteurs, c’est-à-dire qu’ils n’émettent pas d’ondes, comme le GPS, le poste de radio ou l’antenne de télé. D’autres, par contre, reçoivent mais émettent également des ondes, comme le GSM, le baby-phone, le bluetooth ou le wifi.

Plusieurs fréquences pour les GSM

Les antennes de téléphonie mobile émettent le plus souvent à des fréquences entre 700 MHz et 3600 MHz.

|

Technologie |

Fréquences |

|

2G (GSM) |

900 MHz et 1800 MHz |

|

3G (UMTS) |

900 MHz et 2100 MHz |

|

4G (LTE) |

700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz |

|

5G (NR-5G) |

700 MHz ; 1400 MHz ; 2100 MHz et 3600 MHz |

La plupart des GSM actuels sont multi-bandes : ils fonctionnent sur différentes fréquences, en fonction du réseau et du service utilisé. Ils émettent et reçoivent des signaux à ces fréquences, pour établir une liaison avec l’antenne relais la plus proche.

Dans la gamme de fréquence de ces ondes radio, l’énergie est insuffisante pour modifier la structure d’une cellule. C’est pourquoi on les appelle des rayonnements non-ionisants : ils ne peuvent pas arracher un ion à la matière, au contraire des rayons X par exemple, qui ont une fréquence nettement plus haute et font partie des rayonnements ionisants.

Cependant, même si ces ondes ne peuvent pas modifier directement les cellules, elles peuvent produire un effet sur le corps. Le plus connu est l’effet thermique : vous avez certainement remarqué la chaleur qui se dégage si vous téléphonez longtemps avec un GSM. A l’heure actuelle, la science ne peut pas encore déterminer avec certitude s’il y a d’autres effets à long terme sur la santé. C’est pourquoi les autorités restent prudentes en fixant des normes.

Les champs électromagnétiques

Même s’ils sont invisibles, il y a des champs électromagnétiques partout dans notre environnement. Certains sont naturels, comme le champ électrique qui peut se former quand il y a de l’orage, ou le champ magnétique autour de la Terre, qui dirige l’aiguille des boussoles. D’autres sont créés artificiellement par l’activité humaine.

Comme son nom l’indique, un champ électromagnétique résulte de la combinaison d’un champ électrique et d’un champ magnétique.

Le champ électrique naît de la présence de charges électriques. Si une lampe est branchée à une prise de courant, un champ électrique existe dans son voisinage, même si la lampe est éteinte. Plus vous vous éloignez de la lampe et moins intense est ce champ, surtout s’il y a des obstacles, comme des murs par exemple. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par mètre.

Le champ magnétique, lui, résulte du déplacement des charges électriques, autrement dit du courant. Si vous allumez la lampe, le courant circule dans le fil, et un champ magnétique apparaît. Comme pour le champ électrique, il s’atténue avec la distance. Par contre, les matériaux ordinaires ne constituent pas des obstacles à son passage. Le champ magnétique se mesure en prenant en compte le milieu ambiant. On parle alors d'induction magnétique dont l'intensité se mesure en tesla ou microtesla.

Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux et varient tous deux au cours du temps. A hautes fréquences, la variation des deux champs est liée et ils sont alors indissociables. C’est pourquoi on les nomme "champs électromagnétiques".

Les champs électromagnétiques se propagent sous forme d’ondes. Cette propagation est appelée rayonnement.

Les champs électromagnétiques près des antennes

Les champs électromagnétiques se propagent à partir de la source, c’est-à-dire de l’antenne.

L’intensité du champ électromagnétique diminue très rapidement à mesure qu’on s’éloigne de l’antenne, tout comme l’intensité de la chaleur diminue quand on s’éloigne d’un feu.

Et comme les ondes sont émises à partir d’une antenne placée en hauteur, en un faisceau presque horizontal et dans une direction choisie, l’intensité du champ électromagnétique est assez faible dans les lieux de vie situés juste en dessous de l’antenne. De plus, la densité de puissance d’une onde est inversement proportionnelle au carré de à la distance : en doublant la distance vous séparant de l’antenne, vous obtenez une densité de puissance qautre fois moins importante. Et si vous décuplez la distance, elle diminuera de cent fois.

Le champ électrique (E en V/m) est proportionnel à la racine carrée de la densité de puissance (P en W/m²) :

Le champ électrique est donc inversement proportionnelle à la distance, comme illustrée ci-dessous :

Antennes et réseau

Le réseau : un ensemble d’antennes

Un réseau de téléphonie mobile est divisé en zones hexagonales, qu’on appelle des cellules, d’où le nom de réseau cellulaire. En ville, les cellules font quelques dizaines voire centaines de mètres carrés, tandis qu’en milieu rural, elles peuvent couvrir plusieurs kilomètres carrés.

Au milieu de chaque cellule, une antenne émet et reçoit des signaux de façon à couvrir toute la cellule. Les différents types d’antennes se distinguent par l’étendue de la cellule qu’elles couvrent.

Grâce aux antennes, votre GSM peut se connecter au réseau, et vous pouvez passer des appels. Les barres verticales généralement affichées sur votre écran, à côté du nom de votre opérateur, indiquent la qualité de la connexion au réseau, c’est-à-dire la qualité de réception des signaux.

S’il vous arrive de vous trouver dans un endroit ‘où il n’y a pas de réseau’, c’est qu’il n’y a pas d’antenne relais à proximité ou que le signal n’arrive pas à vous atteindre, par exemple si vous êtes dans votre cave ou dans un ascenseur.

Que se passe-t-il exactement lorsque vous appelez quelqu’un avec votre GSM ?

Une cascade d'opérations se produit :

- votre GSM se connecte à l’antenne la plus proche ;

- l’antenne relie l'appel au réseau général en passant par une station de base de contrôle (BSC) ;

- la station de base de contrôle redirige l’appel vers un centre de commutation appelé MSC "Mobile Switch Center";

- si l'appel concerne un même opérateur, le MSC relie l'appel au GSM de votre interlocuteur, via le même chemin mais dans le sens inverse ;

- si l'appel nécessite de contacter un autre opérateur, les données sont transférées vers un autre réseau via la centrale PSTN, qui fournit aussi divers autres services, comme le voicemail, par exemple.

- Si vous êtes en mouvement et que vous quittez la zone d'émission de l’antenne initiale, votre GSM va chercher une autre antenne, plus proche, afin de se maintenir connecté au réseau.

Types d'antennes

On peut classer les antennes en fonction de l’étendue de la cellule du réseau qu’elles couvrent.

Les antennes de type "macro-cellules" sont placées sur une structure porteuse suffisamment haute pour pouvoir assurer la couverture à l'échelle d'un quartier par exemple. En zone urbaine, on les trouve sur le toit d'un édifice, sur un pylône ou sur une façade. Elles sont généralement en forme de "panneaux". Elles émettent dans une direction donnée, c'est-à-dire qu'elles sont directionnelles. Elles émettent à une puissance de quelques dizaines de Watts.

Les antennes de type "micro-cellules" sont utilisées dans une zone à forte densité d'usagers, par exemple dans une gare, une rue très fréquentée pour augmenter la capacité du réseau (et éviter l'encombrement du réseau macro-cellulaire). Elles sont typiquement placées sur la façade d'un bâtiment et peuvent être de type " omnidirectionnel " ou de type "directionnel".

Les antennes de type "pico-cellules" couvrent une zone plus restreinte que les microcellules: un étage de bâtiment, une salle ou une station de métro. Elles émettent de manière omnidirectionnelle, à une puissance d'émission très faible (quelques centaines de milliwatts).

La 5G : principes et enjeux

La 5G, qu’est-ce que c’est ?

Actuellement, on assiste à une augmentation exponentielle de la consommation des données mobiles dans le monde. L’utilisation accrue de données a pour conséquence de mettre les réseaux existants sous « pression » et de pousser les opérateurs de téléphonie mobile à trouver plus de bandes de fréquences et à utiliser des technologies optimisées.

La 5G est la 5e génération de standards pour la téléphonie mobile. Elle permet d’augmenter l’efficacité des réseaux grâce à notamment :

- l’amélioration des logiciels existants de traitement des données et de l’architecture des réseaux ;

- l’utilisation de nouvelle bande de fréquence particulièrement large ;

- l’utilisation d’une nouvelle génération d’antennes actives, capables de diriger le rayonnement vers les utilisateurs.

|

Génération de téléphonie mobile |

2G (Edge) |

3G (HSPA+) |

4G (LTE) |

5G

|

|

Débit théorique des données |

474 kb/s |

42 Mb/s |

180 Mb/s |

5 Gb/s |

|

Temps pour transférer un fichier vidéo de 1 GBytes |

4,7 heures |

3 minutes |

44 secondes |

1,6 seconde |

Les anciennes technologies seront progressivement éteintes, d’abord la 3G (entre 2024 et 2025, selon les opérateurs) et probablement ensuite la 2G, cependant, ce ne sera pas avant 2027 ou 2028, selon les opérateurs.

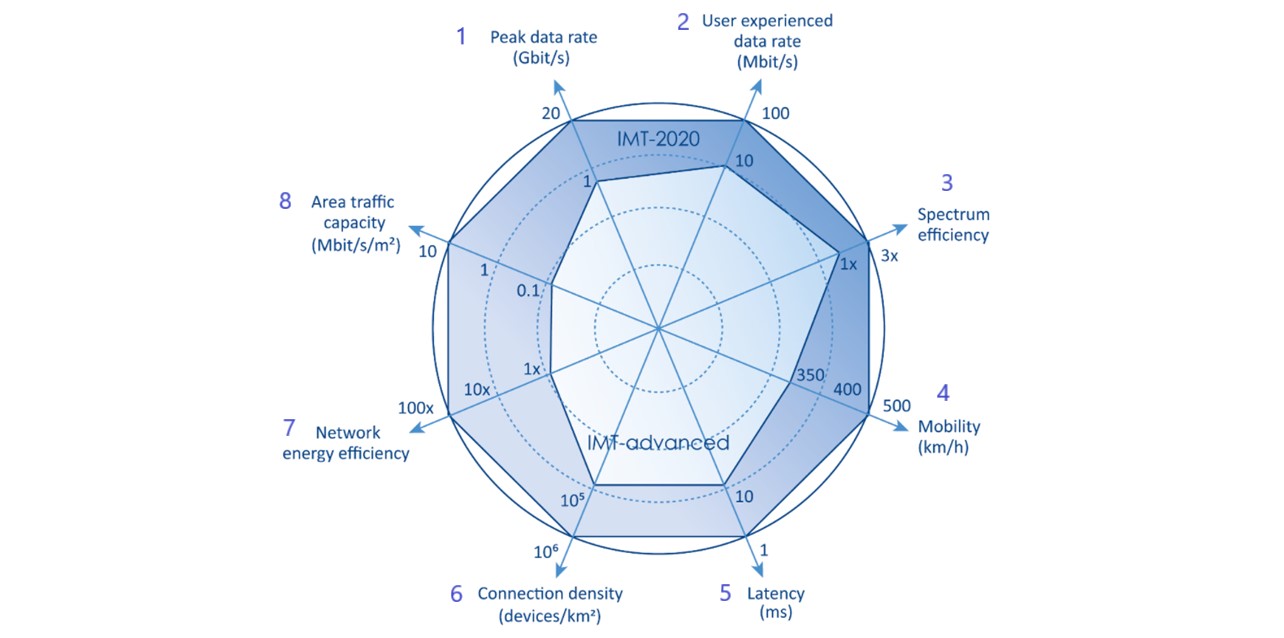

Voici, à titre d’illustration, une comparaison entre les performances de la 4G (bleu clair, IMT-Advanced) et les performances plus efficaces de la 5G (bleu foncé, IMT-2020) relevées par l’International Mobile Telecom.

Lire le texte de transcription

- Vitesse de transfert de données de pic, c’est-à-dire de débit maximum

- Vitesse de transfert de données à l’utilisateur

- Efficacité spectrale

- Connectivité sur des objets en déplacement

- Temps de latence, c’est-à-dire délai de réponse

- Capacité de densité de connections par nombre d’appareils au km²

- Efficacité énergétique du réseau

- Capacité de trafic par surface

Plus d’info sur : https://parlons5g.be/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=5g

Quels sont les développements techniques de la 5G ?

On peut distinguer la 5G dite « light » de la 5G « standard ». La première consiste en une mise à jour des logiciels des systèmes d’émission, c’est-à-dire des stations de base et les antennes, sans pour autant utiliser les nouvelles bandes de fréquence ni les développements techniques propre à la 5G comme le codage d’émission en TDD et les antennes actives. En ce sens, les antennes 5G « light » ne diffèrent pas des antennes 4G.

1) Le codage d’émission :

La 5G peut émettre avec un codage Time division Duplex (TDD) au lieu du codage actuel Fréquency Division Duplex (FDD).

|

Avec le FDD |

Les communications descendantes (downlink), de l’antenne vers le téléphone, et montantes (uplink), du téléphone vers l’antenne, se font sur des bandes de fréquences différentes. |

|

Avec le TDD |

Les communications descendantes (downlink), de l’antenne vers le téléphone, et montantes (uplink), du téléphone vers l’antenne, se font sur les mêmes bandes de fréquences. |

2) Les antennes actives : comment fonctionnent-elles ?

Les antennes actives - en opposition aux antennes passives - sont une nouvelle génération d’antennes. Elles sont capables de diriger le rayonnement vers les utilisateurs. Elles sont connues aussi sous le terme « antennes dynamiques » ou « beamforming array ».

|

Les antennes passives actuelles |

Elles émettent dans une direction prédéfinie et couvrent plus ou moins fort un secteur en fonction de la demande des utilisateurs dans ce secteur. Elles transmettent dans une direction fixe et en continu. |

|

Les nouvelles antennes actives |

Elles ne couvrent pas les alentours, mais concentrent un rayonnement spécifique ciblé vers les utilisateurs. Elles permettent ainsi de personnaliser leur rayonnement parce qu’elles peuvent modifier et diriger la forme de celui-ci sur demande. Elles sont constituées d’un panneau composé d’un ensemble d’éléments rayonnants qui peuvent interagir pour diriger le rayonnement dans une direction en particulier, mais aussi pour créer différents rayonnements simultanés. Plus on s’éloigne d’une antenne dynamique, plus le rayonnement sera diffus et la surface de rayonnement importante. En d’autres termes, le diagramme de rayonnement de l’antenne couvre des zones de plus en plus larges au fur et à mesure que la distance à l’antenne augmente et la concentration devient moins efficace. La précision du rayon dépendra de la densité d’antennes actives à proximité. Plus il y aura d’antennes dynamiques, plus les surfaces desservies par ces antennes seront petites. |

Les antennes actives : avantages

- Des temps d’expositions très courts : de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes en fonction des données émises.

- Un rayonnement uniformisé : l’exposition deviendra plus uniforme et se rapprochera de l’émission d’une antenne fixe dès que le nombre d’utilisateurs de la 5G augmentera.

Une fois que l’antenne ne doit plus fournir de données à l’utilisateur, elle n’émet plus qu’une fraction de sa puissance. Elle continue de chercher des utilisateurs en utilisant le minimum d’énergie nécessaire, au contraire des technologies précédentes (2G-3G-4G) qui émettent à des puissances plus importantes en continu, même en l'absence d’utilisateurs.

Par exemple, on peut imaginer que pendant les heures de bureau, les antennes auront tendance à alimenter les bâtiments de bureau où se situent les utilisateurs, et le rayonnement changera sa direction de rayonnement lors des pauses pour alimenter plutôt les rues et les établissements HORECA.

3) Les bandes de fréquence

Les télécommunications utilisent des ondes dites « centimétriques » qui sont des parties spécifiques du spectre électromagnétique. Ces ondes oscillent un certain nombre de fois par seconde : c’est leur fréquence.

La fréquence exprimée en Hertz (Hz), et la longueur d’onde, exprimée en mètres, sont indissociables (voir plus haut).

Bandes de fréquence et télécoms

Les télécommunications utilisent des bandes de fréquence qui peuvent accueillir plusieurs technologies :

|

700 MHz |

4G, 5G |

|

800 MHz |

4G |

|

900 MHz |

2G, 3G, 4G |

|

1800 MHz |

2G, 4G |

|

2100 MHz |

3G, 4G, 5G |

|

2600 MHz |

4G |

|

3600 MHz |

5G |

Notons que des antennes peuvent utiliser l’une ou l’autre technologie en fonction de la demande. C’est ce qu’on appelle le dynamic spetrum sharing (DSS) en opposition au fixed spectrum sharing (FSS) où deux antennes émettent chacune une technologie différente dans la même bande de fréquence.

Les nouvelles fréquences de la 5G

La 5G utilise les nouvelles bandes de fréquences à 700 MHz et à 3600 MHz. À terme, dans plusieurs années, des bandes de fréquences dites « millimétriques » permettront d’augmenter les débits. Par exemple, la bande 26.000 MHz ou 26 GHz.

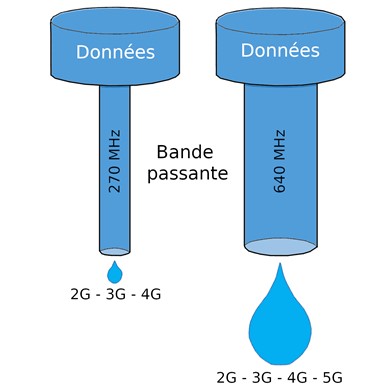

La bande 3600 MHz intéresse particulièrement les opérateurs de téléphonies car comparativement aux autres bandes de fréquences, elle est relativement large (400 Mhz) et permet donc de faire circuler beaucoup de données.

D’une certaine manière, l’utilisation de ces bandes permet d’élargir le tuyau par lequel passent les données. Actuellement la bande passante pour la 2G-3G-4G comprend environ 270 MHz. Avec l’utilisation des nouvelles bandes de fréquences, cette bande passante sera large d’environ 640 MHz, soit plus du double !

L’IBPT : quel est son rôle ?

L’IBPT est l’Institut Belge des Postes et Télécoms.

- Il détermine la largeur d’une bande de fréquence. Plus les bandes de fréquences sont larges, plus il existe de possibilités de transmettre des données via ces bandes. On peut comparer ces bandes à une autoroute : plus il y a de bandes plus de véhicules pourront circuler.

- Il régule les bandes de fréquence. Il met en place un « plan des fréquences ». Ce plan détermine quelles utilisations peuvent être faites sur chaque fréquence et s’assure de limiter d’éventuelles interférences lors de l’utilisation de ces fréquences.

En 2022, il a mis au enchère puis attribué les bandes de fréquences (notamment 5G) aux opérateurs de téléphonie mobile.

Vous pouvez consulter le plan des fréquences de l’IBPT.