Problèmes écologiques et sanitaires

- Biodiversité

- Animaux

- Maladies

- Espèces invasives

- Nature

Sommaire

-

La chenille processionnaire du chêne

-

Le chancre de l’écorce du châtaignier

-

Les espèces exotiques envahissantes

-

La flore envahissante

-

La faune envahissante

-

Le Frelon asiatique

-

Les ravageurs du buis

-

Maladie chez les amphibiens: chytridiomycose et ranavirose

-

La mineuse des feuilles du marronnier

-

Grippe aviaire (Aviaire influenza)

-

Les algues flottantes

-

Les algues bleues (cyanobactéries)

-

Le botulisme

-

Les animaux morts, malades ou blessés

-

La myxomatose du lapin sauvage

-

Tiques et maladie de lyme: à savoir !

-

Punaises de lit ?

Des conseils pour s’en prémunir

La présence d’espèces exotiques est l’une des plus grandes menaces pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). . En devenant envahissantes par exemple, certaines d’entre elles entrent en concurrence avec des espèces locales et mettent celles-ci en danger.

Un peu plus de 50 espèces de plantes, insectes, oiseaux, poissons, amphibiens et mammifères susceptibles d’affecter, en Belgique, les écosystèmes en place ont été recensées par le « Belgian Forum on Invasive Species ».

Une liste noire reprenant les espèces à haut risque environnemental a été constituée ; la Berce du Caucase, les Renouées asiatiques, l’ouette d’Egypte, la coccinelle asiatique en font notamment partie.

Une liste « grise » complète la première. Y figurent des espèces exotiques dont l’impact potentiel sur l’environnement doit être mieux établi, mais qui, sur base du principe de précaution, nécessitent une surveillance scientifique. Ici, il est question du Robinier faux-acacia, des perruches à collier, des écureuils de Corée…

D’autres problèmes, sanitaires cette fois, peuvent également toucher les différentes espèces animales et végétales implantées sur le territoire bruxellois. Comme l’épizootie de grippe aviaire de 2003-2006, ou des infections bactériennes qui peuvent se produire en période de canicule. Dans ces cas-là (comme en situation normale d’ailleurs), les cadavres d’animaux trouvés doivent être signalés. Si vous êtes confrontés à cette situation, nous vous expliquons la démarche à suivre.

La chenille processionnaire du chêne

La chenille processionnaire du chêne est la chenille d'un papillon de nuit, la Processionnaire du chêne ou Thaumetopoea processionea).. Cette espèce est courante en Belgique. En Région bruxelloise, l'espèce peut se retrouver occasionnellement sur des chênes solitaires.

La chenille de la Processionnaire dispose de poils urticants qui peuvent être dangereux pour l'être humain. De plus, elle peut apparaître certaines années en grands nombres. L'espèce est donc classée parmi les insectes nuisibles.

Faire appel à des professionnels

En cas de découverte d'un nid de chenilles processionnaires, il faudra éviter de toucher tant les chenilles que le nid en lui-même. Il est également important de transmettre ce comportement aux enfants. N'essayez pas de combattre vous-même ni le nid ni les chenilles.

- N’arrosez pas les chenilles avec de l'eau sous pression. Ceci aurait comme conséquence de disperser les poils urticants par voie aérienne.

- Les insecticides sont inefficaces en plus d'être nocifs pour l'être humain et l'environnement.

- D'anciens nids contiennent des poils qui peuvent rester urticants pendant 8 années et continuer à causer des problèmes de santé publique durant toute cette période.

Nous vous conseillons dès lors d’avertir les pompiers. Ils prendront des mesures adaptées ou ils préviendront les services responsables. Les anciens nids devront également être traités par des professionnels.

Vous trouverez plus d'informations dans l'info fiche téléchargeable ci-dessous.

Le chancre de l’écorce du châtaignier

Historique de la maladie

Le chancre de l’écorce du châtaignier causé par le champignon Cryphonectria parasitica est originaire d’Asie. Il a d’abord été introduit aux USA à la fin du 19ième siècle. Il est apparu en Italie en 1938 suite à des importations de châtaigniers en provenance des USA. La maladie s’est répandue dans le sud de l’Europe (en France et en Espagne notamment) puis a progressé vers le nord (Allemagne, Royaume-Uni). La Belgique a identifié son premier cas en décembre 2014 sur des châtaigniers européens d’alignement à Bruxelles.

Gamme d’hôtes

Le champignon infecte préférentiellement les châtaigniers américains (Castanea dentata) et européens (C. sativa). Les châtaigniers asiatiques (C. mollissima et C. crenata) sont plus résistants. Il peut aussi, bien que rarement, infecter les chênes (Quercus spp.). Les symptômes sont similaires à ceux observés sur châtaigniers, mais en général, l’arbre ne meurt pas.

Symptômes

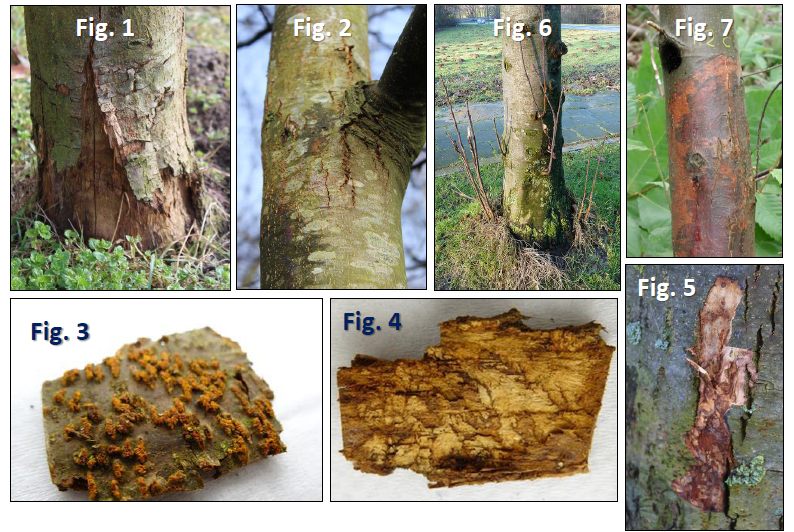

Sur arbre adulte, l’infection se caractérise par des chancres sur le tronc ou les branches (fig. 1 et 2) et des pustules rouges/orange sur l’écorce (fig. 3). Sous l’écorce, des palmettes de teinte beige (fig. 4) et des nécroses (fig. 5) sont visibles dans le liber. L’arbre réagit en formant des gourmands au niveau de la zone infectée (fig. 6). Sur arbre jeune, des nécroses de teinte orangée sont visibles sur la tige (fig. 7). Comme sur arbre adulte, des pustules rouges/orange peuvent apparaître sur l’écorce et le plant réagit par une production anarchique de gourmands. En pépinière, la maladie est plus fréquente sur des arbres greffés. Le champignon se localise préférentiellement à l’endroit de la greffe. Le champignon peut aussi survivre sur du bois mort non écorcé, notamment sur des piquets de clôture en châtaignier (fig. 8).

Propagation de la maladie

Le champignon infecte son hôte via des blessures occasionnées par des plaies de taille, des fissures naturelles ou des insectes. Il produit deux types de spores à partir des pustules rouges observées sur l’écorce (fig. 3): des conidies (issues de la reproduction asexuée) et des ascospores (issues de la reproduction sexuée).

Les conidies sont émises de mai à juillet. Elles sont transportées par la pluie sur de très courtes distances (arbres voisins) ou sur de plus grandes distances par des vecteurs passifs (oiseaux/insectes). Les ascospores ne sont produites que si 2 types d’isolats du champignon complémentaires sont présents dans la nécrose. Elles sont dispersées par le vent entre avril et octobre sur des distances de 100 à 150 m.

Des études réalisées en Italie et aux USA ont montré que la maladie pouvait progresser de 30 à 37 km par an, probablement via le transport de matériel infecté car le champignon peut survivre plusieurs mois sur du bois mort (grumes ou piquets de clôture mal écorcés, fig. 8).

Le châtaignier n’est pas réceptif à l’infection en hiver et au début du printemps.

Gestion de la maladie

Le champignon est réglementé sur matériel de plantation (châtaignier et chêne). En cas de découverte, la notification à l’AFSCA est obligatoire, quel que soit le lieu où il se trouve (site public ou privé; bois, espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou pépinière). Des informations peuvent être trouvées dans l’Arrêté Royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux du 10 août 2005. Toute découverte en pépinière, ou sur des sujets susceptibles d’être prélevés en milieu ouvert à des fins de plantation (ex: arbres de grande taille), nécessite la mise en œuv re de mesures d’éradication.

En cas de découverte en dehors de la pépinière, l’abattage des arbres infectés est conseillé lorsque le foyer est limité et/ou lorsque les arbres sont fortement infectés (risque d’attaques de champignons secondaires conduisant inéluctablement à la mort de l’arbre). Une méthode de lutte biologique basée sur l’utilisation d’isolats du champignon dits « hypovirulents » peut être envisagée dans certaines conditions. Elle consiste à inoculer les chancres avec des souches moins agressives de C. parasitica (car infectées par un virus). Cette technique a fait ses preuves notamment en Suisse et en France. Elle nécessite toutefois de bien connaître la diversité d’isolats du champignon présente dans une région donnée et n’est efficace que si cette diversité est relativement faible et que des isolats hypovirulents compatibles avec les isolats « agressifs » sont disponibles.

Précautions à prendre (abattage/échantillonnage)

L’abattage et l’élimination devront se faire en dehors des périodes de sporulation du champignon (hiver/début du printemps). Le matériel infecté (tronc/branches) devra être brûlé. Les outils de taille seront désinfectés. Les souches de châtaigniers seront éliminées car le châtaignier peut facilement rejeter. Lors du prélèvement d’échantillons, l’opérateur utilisera un ciseau à bois désinfecté entre deux prélèvements. Il veillera à se désinfecter les mains ou à porter des gants jetables. Les prélèvements se feront en bordure de zone nécrosée (fig. 9, cadre rouge=zone de prélèvement).

Personnes de contact (LNR Santé des Plantes)

En Wallonie: Dr Ir A. Chandelier

En Flandre: Dr Ir K. Heungens

Que faire en cas de découverte ?

Toute présence, même suspectée, doit être signalée auprès de l’Unité Provinciale de Contrôle de l’AFSCA (notification obligatoire).

Demandes d’agréments, passeports phytosanitaires, certificats phytosanitaires, pour le commerce de matériel végétal réglementé : consulter l’UPC de l’AFSCA.

Les espèces exotiques envahissantes

Dans un monde globalisé, les êtres humains ne sont pas les seuls à se déplacer d’un endroit à l’autre de la planète. C’est le cas aussi des plantes et des animaux qui accompagnent les hommes dans leurs voyages et se retrouvent dans la nature, parfois volontairement, parfois par accident.

La très grande majorité des espèces exotiques ne posent toutefois pas de problème. Mais de temps en temps, certaines d’entre elles survivent et se reproduisent, au point de devenir envahissantes et d’entrer en concurrence avec des espèces indigènes.

Les espèces exotiques envahissantes constituent la seconde menace la plus importante sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). mondiale, après la perte d’habitat direct. Le réchauffement climatique est susceptible d'aggraver encore la situation, car certaines espèces survivent et se reproduisent mieux sous des conditions environnementales changeantes.

Participez au repérage des espèces exotiques envahissantes !

Vos observations d'espèces exotiques envahissantes sont plus que bienvenues. Bruxelles Environnement centralise en effet toutes les observations rapportées dans une base de données des espèces, en collaboration avec Natuurpunt Studie. Encodez vos observations sur le site observations.be. Les gestionnaires du site où l'observation a été effectuée en seront automatiquement informés par e-mail. Cela leur permettra de prendre rapidement et efficacement les mesures de gestion appropriées.

La flore envahissante

En provenance de tous les continents et représentant aujourd’hui plus d’un quart de la flore bruxelloise, les plantes exotiques ne constituent pas nécessairement un danger pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). ; au contraire : pensons, par exemple, au Buddleia qui, dans les friches et les jardins attire des myriades de papillons.

Malheureusement, certaines espèces, très envahissantes, s’installent au détriment de la flore locale parce qu’elles ne rencontrent chez nous, aucun obstacle et aucun frein à leur progression. Nous en présentons ici quelques-unes.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance nature (01/03/2012), un cadre juridique pour les espèces exotiques envahissantes est défini..Ce cadre juridique est repris à l’annexe IV de cette ordonnance. Il prévoit notamment des dispositions prohibitives et la possibilité de prendre des mesures de gestion sur le terrain.

Il existe deux listes qui répertorient les espèces exotiques envahissantes : La liste Européenne et la liste Bruxelloise.

Voici quelques-unes de ces espèces:

La Berce du Caucase

En termes de gestion, la Berce du Caucase fait partie des priorités de Bruxelles Environnement en raison du caractère dangereux pour l’homme de cette grande ombellifère. La substance toxique qu’elle secrète provoque en effet des brûlures, surtout si on est ensuite exposé au soleil.

La Berce, qui est l’une des plus grandes herbacées d’Europe, forme des populations denses qui peuvent étouffer les autres espèces. On la trouve le long des voies ferrées, des talus et des bermes centrales de voiries, dans la zone du Canal, etc.

Il est recommandé de couper la plante jusqu’à la partie souterraine, avant la montée en graines car celles-ci sont très nombreuses. Les verts ne peuvent pas être utilisés pour le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques. .

La Berce du Caucase figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012 et la liste européenne depuis aout 2017.

La Renouée du Japon

Implantées en Europe dans le courant du 19e siècle pour des raisons ornementales, la Renouée du Japon et la Renouée de Sakhaline sont des plantes vivaces à grandes feuilles et petites fleurs blanches qui, sous la forme de fourrés denses et impénétrables, peuvent atteindre jusqu’à 3 mètres de haut. Les Renouées sont, parmi les espèces herbacées, les plus productives de la flore tempérée. Croissant de plusieurs centimètres par jour, elles prolifèrent le long des berges des rivières, dans les talus, les lisières forestières, les friches… et étouffent tout ce qu’elles recouvrent. De plus, elles ne sont d’aucune utilité pour les oiseaux locaux.

Un arrachage systématique, au minimum deux fois par an (mi-juin et début octobre), est la seule solution pour limiter leur progression.

La renouée du Japon figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012.

La Balsamine géante

Grande plante vigoureuse aux petites fleurs formant des grappes roses, rouges ou pourpres, la Balsamine de l’Himalaya se répand à Bruxelles le long de la Senne, mais aussi en forêt de Soignes.

L’arrachage de cette vivace doit avoir lieu avant sa floraison pour éviter que les graines ne se dispersent.

La Balsamine géante figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012 et la liste européenne depuis août 2017.

Le Séneçon du Cap

L’arrivée dans les prairies sèches, comme à Tour & Taxis, de cette petite plante qui fleurit presque toute l’année est assez récente à Bruxelles. Néanmoins, sa progression très rapide inquiète sans qu’on puisse encore juger précisément de son impact. Dans le sud de la France où elle est très répandue, elle est considérée comme un véritable fléau.

Le Séneçon du Cap figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012.

Le Cerisier tardif

Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit en Europe pour la qualité de son bois et sa capacité à croître sur des sols sableux pauvres et acides. Présent en forêt de Soignes, sa diffusion est actuellement très contrôlée parce qu’en créant de l’ombre et en occupant tout le sous-bois, il empêche la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. naturelle des chênes et ne favorise pas le développement de la strate herbacée. De plus, vivant ou mort, il n’attire pas vraiment les insectes indigènes et appauvrit la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). locale.

Le Cerisier tardif figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012.

Le Robinier faux-acacia

Provenant lui aussi d’Amérique du Nord, il a été utilisé chez nous pour stabiliser les talus du chemin de fer. Arbre pionnier qui s’adapte parfaitement aux terrains dégradés, il a comme particularité d’enrichir le sol en azote. La modification des sols qu’il apporte nécessite qu’on le retire des milieux précieux à préserver pour leur rareté comme les prairies sèches ou certaines parties de forêt. Il ne s’agit pas ici de l’éliminer, mais plutôt de le contenir aux talus ou aux zones plus quelconques.

Le Robinier faux-acacia figure sur la liste Bruxelloise depuis 2012.

La faune envahissante

L’introduction, volontaire ou non, de certaines espèces animales dans un milieu donné peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). locale et les équilibres écologiques en place.

A la fin du 19ème siècle, 24 lapins lâchés en Australie se multiplièrent pour atteindre des millions d’individus ravageant les grandes prairies du pays. Pour lutter contre le fléau, on introduisit des renards européens qui s’attaquèrent certes aux lapins, mais décimèrent aussi nombre des marsupiaux locaux !

Bref, relâcher dans la nature des animaux exotiques n’est jamais anodin. Sachez-le et surtout, ne le faites jamais. En Région bruxelloise relâcher des espèces exotiques est interdit. Il existe pour cela des centres à qui vous pouvez confier l’animal que vous ne pouvez/voulez plus garder chez vous.

Il existe deux listes qui répertorient les espèces exotiques envahissantes : La liste Européenne et la liste Bruxelloise

Voici quelques-unes de ces espèces:

La coccinelle asiatique

Les premières observations datent de la fin des années 90. Sensée devenir un prédateur redoutable engagé dans la lutte biologique contre les pucerons et autres nuisibles, elle s’est très rapidement adaptée à notre environnement. Trop même. Les larves de la coccinelle asiatique sont tellement voraces, qu’outre les pucerons, elles s’attaquent aussi aux larves des syrphes et de certaines espèces indigènes de coccinelles qu’elles supplantent progressivement.

A la recherche d’un abri pour l’hiver, elles se rassemblent à l’automne et pénètrent en grand nombre dans les habitations, ce qui ne va pas sans poser quelques désagréments.

La coccinelle asiatique figure sur la liste bruxelloise des espèces envahissantes depuis 2012.

La tortue de Floride

Beaucoup de tortues aquatiques originaires d’Amérique et achetées dans les animaleries comme tortues d’agréments ont été relâchées par leur propriétaire dans les mares et les étangs des parcs et des forêts bruxelloises. Omnivores, ces tortues se nourrissent de jeunes poissons, de larves d’amphibiens et d’amphibiens eux-mêmes, d’insectes ou de poussins d’oiseaux d’eau. Autant dire que les dégâts que leur présence occasionne dans les milieux biologiquement riches peuvent s’avérer problématiques.

Si vous possédez ce genre de tortues et que vous voulez vous en débarrasser, conduisez-les plutôt dans un refuge pour animaux. La tortue de Floride figure sur la liste européenne. des espèces envahissantes depuis juillet 2016.

La perruche à collier

La colonie bruxelloise de perruches à collier provient probablement du lâcher d’une quarantaine d’individus au moment de la fermeture d’un parc animalier bruxellois dans les années 70. A ce jour, leur multiplication (elles seraient plus de 10.000) pourrait concurrencer les sittelles, qui elles aussi nichent dans les cavités des arbres. L’impact n’est cependant pas encore avéré. Par contre, le bruit qu’elles génèrent, les déjections qu’elles laissent au pied des arbres dortoirs, leur goût prononcé pour les bourgeons et les fruits constituent d’importantes nuisances. La perruche à collier figure sur la liste bruxelloise depuis 2012.

La bernache du Canada

Ces oiseaux de parc ornementaux étaient très à la mode dans les jardins privés, d’où ils se sont échappés pour s’établir dans la nature. Ils se comptent actuellement par centaines. Ce sont des oiseaux nicheurs très discrets qui se rassemblent en groupes importants au début de l’été pour muer. Le rassemblement de ces oiseaux durant quelques semaines en un même endroit peut occasionner des dégâts importants suite au piétinement et aux déjections. Ces dernières rendent les sentiers de promenade et les pelouses impropres aux loisirs, et augmentent les quantités de nutriments qui parviennent dans l’eau, provoquant le développement d’algues bleues et du botulisme.

La bernache du Canada figure sur la liste bruxelloise depuis 2012.

Le Frelon asiatique

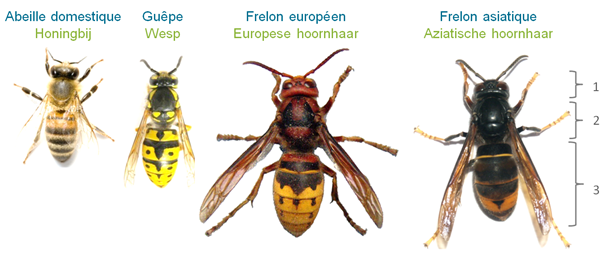

Le frelon asiatique, une espèce exotiqueDésigne une espèce qui n'était pas présente à l'origine dans les zones où on la trouve maintenant, et dont la présence est attribuable directement ou indirectement à l'activité humaine. Opposée à espèce indigène. envahissante, est bien installé à Bruxelles. Cet insecte prédateur d’abeilles inquiète apiculteurs et amoureux de la nature. Comment le reconnaître et, surtout, comment réagir ?

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est un insecte social, cousin de notre frelon européen (Vespa crabro), introduit par accident en Europe en 2004. Il a depuis colonisé la quasi-totalité de la France, le nord de l’Espagne et de l’Italie, et est également présent dans l’ouest de l’Allemagne et en Angleterre. En Belgique, il est présent depuis 2010, en progressant vers l’Est, d’année en année.

Il a été observé pour la première fois à Bruxelles en 2018, à Uccle et Ixelles. Il s’agissait d’individus en vol ou occupés à se nourrir. Des nids sont régulièrement observés depuis 2019 sur le territoire régional.

Comment reconnaître le frelon asiatique ?

Le Frelon asiatique est de couleur sombre, notamment au niveau de la tête (avec toutefois un « museau » orangé) [1] du thorax [2] noir brillant. Son abdomen [3] est noir au niveau de la taille, puis brun-orangé vers l’arrière, et ses pattes sont d’un jaune vif à leur extrémité (il est aussi appelé Frelon à pattes jaunes).

Le Frelon européen est légèrement plus grand et sensiblement plus coloré, son thorax et sa tête sont plus vifs, tirant vers le rouge, avec des yeux bien marqués. Son abdomen est jaune avec des dessins noirs marqués, semblables à ceux des guêpes. Ses pattes robustes sont d’un brun orangé.

Comment reconnaître le nid du frelon asiatique ?

Le nid du Frelon asiatique prend deux formes. La colonie constitue au printemps un premier nid (nid primaire), dans un endroit abrité, proche du sol (ruche vide, cabanon, bord de toit, roncier…) ; celui-ci reste sphérique et relativement petit. Quand la colonie devient trop grande, généralement vers le mois d’août (où elle peut dépasser 2000 individus), elle constitue un nid secondaire, souvent haut dans les arbres et donc difficilement décelable avant l’automne. Ces nids suspendus sont beaucoup plus grands (jusqu’à 1m*80cm) et peuvent prendre une forme d’œuf.

Les nids sont fabriqués en fibres de bois mâchées, formant une sorte de carton grossier gris-brun. Ils se reconnaissent par une entrée latérale, sur le côté du nid.

Au contraire, le nid du Frelon européen est construit dans le sol, dans des arbres creux et des endroits abrités comme des nichoirs, mais jamais dans la cime des arbres. Le nid dispose d’une large entrée basale (par le bas) et peut atteindre 30 cm de diamètre pour 60 cm de hauteur.

Les guêpes (Vespula spp.) construisent des nids en papier dans des endroits abrités (toitures, faux plafonds, garages…) et, lorsqu’ils sont dans des arbres, plutôt dans des zones ombragées et bien cachées. Les nids de guêpes ont toujours une entrée basale, de petit diamètre. Ils sont plutôt grisâtres allant jusqu’à 1m de diamètre pour la guêpe germanique, ou brunâtre et de plus petit diamètre (30cm ou plus) pour la guêpe commune. Des confusions sont également possibles avec le nid de la guêpe des buissons, qui construit un petit nid sphérique à bout pointu et entrée basale, dans des buissons n’excédant pas 2 mètres de hauteur.

Toutes ces espèces ont un cycle de vie annuel : il est donc inutile de lutter contre les nids en période hivernale !

Quels risques pour la sécurité et la santé ?

Le frelon asiatique n’est pas significativement plus dangereux que le frelon européen, il n’est pas agressif et pas importun lorsqu’il est seul, par exemple lorsqu’il se nourrit.

Le risque est plus élevé au niveau des nids, qu’il ne faut pas déranger, au risque de subir des attaques groupées, même s’il est admis qu’on peut sans risque approcher jusqu’à 5 mètres. Peu de piqûres sont répertoriées en France, et elles sont limitées à des tentatives de destructions de nids par des personnes non formées et avec des méthodes non recommandées.

Le venin du frelon asiatique est de même dangerosité que le venin de guêpe : peu dangereux en général, il peut toutefois produire des réactions allergiques chez certaines personnes. Cette prudence est toutefois applicable également aux frelons européens et aux guêpes.

Quels risques pour la biodiversité ?

Des prédations sur des insectes sauvages sont rapportées, mais il n’y a aucun élément qui suggère une incidence manifeste sur leurs populations. Les différents insectes sauvages représenteraient un peu plus du tiers du régime alimentaire du frelon asiatique en milieu urbain (essentiellement des diptères (mouches) et d’autres hyménoptères sociaux, en particulier les guêpes).

Des observations montrent également que le frelon s’attaquerait aux chenilles de la pyrale du buis, un papillon qui pose d’importants dégâts dans nos parcs et jardins.

À ce stade, aucun risque majeur et imminent pour les espèces sauvages n’est donc spécifiquement identifié. Le frelon asiatique est un prédateur opportuniste, qui va focaliser son action sur les ressources alimentaires importantes. Ce comportement explique la prédation importante sur les « buffets à volonté » que sont les colonies de guêpes d’une part et, d’autre part, les ruches d’abeilles domestiques (Apis mellifera).

Quels risques pour l’apiculture ?

Le risque principal occasionné par le frelon asiatique vise donc l’apiculture, en particulier en fin d’été, en août-septembre. L’abeille mellifère représenterait en effet les 2/3 de l’alimentation des frelons asiatiques en ville.

Nos abeilles domestiques sont généralement sans défense face à ces nouveaux agresseurs. En plus de la prédation directe, le stress engendré par les frelons paralyse la colonie et lui nuit indirectement en réduisant les sorties des butineuses et, dès lors, les récoltes de pollen et de nectar nécessaires pour affronter l’hiver.

Face à la nuisance, les apiculteurs sont inquiets. Si cette inquiétude est compréhensible, elle ne doit pas conduire à des pratiques inconsidérées !

Nous précisons donc ici que le piégeage printanier par des pièges à noyade, en plus d’être inefficace, est non sélectif : les reines de guêpes ou de bourdons peuvent être tuées.

Il est possible d’installer les ruches dans des cages grillagées (mailles de 5.5 mm) – attention aux conditions du permis d’environnement liées à ce type de construction en fonction de son gabarit – ou d’installer des « muselières » à frelons, vendues dans le commerce ou fabriquées. Des pièges secs (Red trap, Belgian trap) semblent également efficaces mais nécessitent une vigilance quotidienne pour supprimer les frelons piégés et libérer les éventuelles prises accessoires.

Comment réagir ?

- Vous apercevez un frelon asiatique en vol ou en train de se nourrir ? Prenez une photo de bonne qualité (en veillant à votre sécurité !) et encodez votre observation sur le site observations.be ou via l’application mobile iObs. L’identification pourra être confirmée par des spécialistes, et une alerte sera envoyée à Bruxelles Environnement.

- Vous apercevez un nid de frelon asiatique ? S’il répond aux critères d’identification, contactez directement les pompiers en composant le 112. Seuls les pompiers sont habilités à neutraliser les nids de frelon asiatique à l’aide d’insecticides et de matériel adapté.

- Votre rucher fait l’objet d’une attaque ? Encodez votre observation comme décrit ci-dessus afin d’en informer les autorités.

Dans tous les cas, ne procédez pas à du piégeage printanier (piégeage de fondatrices) avec des pièges et appâts « maison » (bière, vin, grenadine…) : ce type de piégeage est inutile, inefficace, voire contreproductif et dangereux pour la faune sauvage (car non sélectif). Présentant le risque de nuire à des espèces protégées, il pourrait même vous valoir une amende !

Le piégeage temporaire afin de pister des frelons jusqu’à leur nid peut s’envisager mais, attention : dans les parcs, il nécessite une autorisation du gestionnaire (la Commune ou Bruxelles Environnement selon les cas). Rappelons également que dans les réserves naturelles et sites Natura 2000, il est interdit de sortir des chemins sans dérogation officielle à l’ordonnance nature.

Les ravageurs du buis

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis)

Les chenilles de la Pyrale du buis, un papillon de nuit originaire d’Asie Orientale, sont responsables de gros dégâts dans les plantations de buis. Depuis quelques mois, elles sont observées dans les espaces verts bruxellois.

La chenille (maximum 4 cm) est reconnaissable à sa tête noire luisante et son corps vert clair, rayé de vert foncé dans le sens de la longueur. Les adultes, quant à eux, ont des ailes blanches et brunes avec des reflets dorés ou violets (envergure moyenne de 3,6 cm).

La présence de la chenille s’accompagne d’une toile en fil de soie autour des rameaux et des feuilles, ainsi que de crottes vertes dans le buis. L’infestation commençant souvent à l’intérieur des buissons, il est nécessaire d’opérer une inspection visuelle régulière afin de constater le broutage des feuilles. Les premiers symptômes apparaissent au mois d’avril et les dégâts augmentent progressivement jusque dans le courant du mois de mai. Dès juillet-août, on observe en continu des chenilles qui s’alimentent. Les dégâts explosent en septembre. Ces ravages peuvent entrainer la mort des arbustes en quelques années.

La pyrale du buis n’ayant pas vraiment d’ennemis naturels dans nos contrées, il est nécessaire d’intervenir pour enrayer sa progression, au risque de voir toutes les plantations de buis disparaître.

Différentes méthodes de lutte existent et c’est leur association qui permettra de lutter le plus efficacement.

- Je suis un particulier

- Je suis un professionnel ou un gestionnaire public, consultez notre Info fiche dédiée à la pyrale du buis.

La cylindrocladiose du buis (Cylindrocladium buxicola)

Le champignon responsable de cette maladie, Cylindrocladium buxicola, entraine un dépérissement important des plantations ornementales de buis. Il est couramment associé à un autre champignon, Volutella buxi.

Ce ravageur infecte préférentiellement le buis. Il peut aussi infecter le pachysandra (plante couvre-sol vendue en jardinerie) et, dans une moindre mesure, le sarcococca (arbuste ornemental). Ses spores ne germent que si les feuilles restent humides pendant au moins 6 heures. Il n’a pas besoin de lésions pour infecter une plante, contrairement à V. buxi. Les symptômes de la maladie apparaissent 3 à 7 jours après une infection réussie.

Ces derniers, particulièrement bien observables sur les jeunes feuilles de Buxus sempervirens, se caractérisent par l’apparition de taches plus ou moins concentriques brun-clair, entourées par un liseré plus sombre. A terme, les feuilles prennent une couleur brune et chutent prématurément.

La lutte contre cette maladie passe en priorité par des mesures préventives :

- éviter tout contact entre les plantes infectées et les plantes saines.

- préférer un arrosage hebdomadaire conséquent plutôt qu’un arrosage quotidien en périodes de sécheresse, en arrosant au pied sans toucher le feuillage.

- éviter l’excès d’engrais.

- apporter des soins supplémentaires aux massifs denses et formes taillées.

- désinfecter à l’alcool les outils de coupe (sécateurs, taille-haies, etc.) entre deux sujets.

- éviter les espèces sensibles.

Le compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques. des déchets verts issus de la taille et potentiellement contaminés n’est pas recommandé. Éliminez les tailles contaminées dans des sacs blancs destinés à l’incinération (déchets ménagers).

Un traitement à l’aide de pesticides de synthèse (fongicides) est déconseillé, voire dans de nombreux cas interdit, et pourrait entrainer le renforcement d’autres champignons ravageurs. Ces produits sont en outre particulièrement dangereux pour la santé.

Maladie chez les amphibiens: chytridiomycose et ranavirose

Les populations d'amphibiens connaissent une régression dramatique dans le monde entier et leur survie est menacée. Les maladies infectieuses que sont la chytridiomycose et la ranavirose jouent un rôle clé dans ce déclin. Rien n'indique que ces maladies infectieuses soient nocives pour l'être humain. L'agent pathogène de la chytridiomycose est le champignon Batrachochytrium dendrobatidis, tandis que les agents pathogènes de la ranavirose sont les ranavirus. Ces agents pathogènes sont également présents en Belgique. Mais pour l'heure, nous ne connaissons pas encore leur impact sur les populations d'amphibiens dans notre pays.

La chytridiomycose, affection fongique, s’est fait une réputation de tueur notoire d’amphibiens. Cette maladie est la maladie infectieuse la plus grave que l’on n’ait jamais connue en termes de nombre d'espèces touchées. Deux champignons en sont responsables: Batrachochytrium dendrobatidis et Batrachochytrium salamandrivorans.

Le B. dendrobatidis (Bd) connaît plusieurs variantes (souches) et infecte un très grand nombre d’espèces d’amphibiens des trois ordres (grenouilles et crapauds, salamandres et amphibiens apodes aussi appelés gymnophiones). Ce champignon, qui a été décrit pour la première fois à la fin des années nonante, a infecté à ce jour plus de 440 espèces d'amphibiens dans le monde entier. Des experts, dont l’IUCN, le qualifient de ‘maladie infectieuse la plus grave jamais contractée par des vertébrés et une menace importante pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore).’. En Amérique du Nord, Centrale et du Sud, ainsi qu'en Australie, le Bd est à l’origine d’une perte importante de biodiversité, des dizaines d’espèces d'amphibiens ayant été décimées. Jusqu’à présent, la majeure partie de l’Europe, y compris la Belgique et les Pays-Bas, a été épargnée.

Dans nos contrées, le champignon est largement présent et il a été observé chez la plupart des espèces indigènes d’amphibiens. Cependant, la maladie ne se déclare qu’occasionnellement chez nous et n’a été observée que chez des Alytes Alytes obstetricans métamorphosés, sans toutefois causer de dégâts notables au niveau de la population. Pour l’instant, il semblerait que le B. dendrobatidis et les amphibiens parviennent à vivre en équilibre dans le Nord-Ouest de l'Europe.

Le B. salamandrivorans (Bs) a été très probablement introduit assez récemment en Europe, peut-être par l’intermédiaire de salamandres asiatiques infectées. Contrairement au champignon apparenté B. dendrobatidis, précité, il ne semble pas que le B. salamandrivorans vive en équilibre avec nos populations indigènes d’amphibiens. Au contraire, ce champignon agressif a pratiquement décimé la population néerlandaise de Salamandres tachetées et est actuellement à l’origine d’un taux de décès massif parmi les salamandres du sud de la Belgique. Le B. salamandrivorans ne semble pas s’attaquer aux animaux sains. Fort heureusement, les grenouilles et crapauds semblent être insensibles à cette infection.

Outre les champignons, des virus peuvent aussi menacer nos amphibiens indigènes. Des ranavirus peuvent aussi infecter un très grand nombre d’amphibiens (en principe, tous nos amphibiens indigènes), et peuvent causer de nombreux décès dans certaines circonstances. C’est le cas actuellement aux Pays-Bas. A ce jour, aucune épidémie de ranavirus n’a encore été signalée en Belgique chez les amphibiens sauvages mais bien chez ceux en captivité. La recherche a démontré que le ranavirus était présent dans la population belge d’Ouaouarons. Les épidémies chez les amphibiens vivant à l'état sauvages aux Pays-Bas, et la présence du ranavirus en Belgique chez les Ouaouarons et d'autres amphibiens en captivité, font que ce virus représente une menace permanente pour nos espèces indigènes d’amphibiens.

Historique en Belgique

Le Bs a été découvert pour la première fois en Belgique en décembre 2013 sur des Salamandres tachetées à Eupen, puis en avril 2014 sur des Salamandres tachetées à Robertville et en avril 2015 à Liège, toujours chez la même espèce. L’infection y a causé de nombreux décès chez les Salamandres tachetées.

Début mai 2015, ce champignon a été rencontré pour la première fois en Flandre sur 2 Tritons alpestres à Duffel, via la surveillance passive de l’ANB. Le dépistage des animaux infectés s’est fait grâce à une bonne collaboration avec l’Université de Gand, Natuurpunt et le groupe de travail Hyla. Le derme des deux Tritons alpestres testés à l’Université de Gand s’est révélé clairement positif à la présence du champignon Bs. Etant donné qu’il s’agissait d’exemplaires congelés, on ne peut pas dire avec certitude si les animaux sont effectivement morts suite à l’infection fongique. L’étude de 43 autres tritons de la même mare n’a pas révélé de nouvelles traces du champignon. Il n’y a pas de Salamandre tachetée à cet endroit.

Néanmoins, il convient d’augmenter le niveau de vigilance. Ces données indiquent en effet que la propagation de ce champignon se poursuit dans notre pays, ce qui constitue une menace pour nos populations de salamandres. En ce qui concerne la découverte à Duffel, la seule conclusion qui peut être tirée est que l’ADN du champignon a été retrouvé sur des Tritons alpestres mais il n’est pas certain que ce soit le Bs qui soit à l’origine du décès. On ne sait pas non plus pourquoi aucun autre individu infecté n’a été retrouvé dans la même mare.

Dispersion du Bd et du Bs

On n'a pas encore établi comment le Bs se dispersait d'un endroit à l'autre. Il se disperse probablement en profitant du déplacement de matériel (nasse, épuisette, bottes, etc.) avec lequel il a été mis en contact, ainsi que suite à l'écoulement d'eau contaminée ou encore suite aux déplacements d'amphibiens contaminés. Les activités humaines pouvant potentiellement être une source de dispersion des spores de ce champignon, il convient, lors du travail de terrain dans et aux alentours de zones forestières et de mares, de respecter un protocole de sécurité pour éviter le transfert de contamination.

Mesures de précaution lors des activités de terrain

Vous trouvez ici toutes les informations sur la façon la plus sûre d’effectuer le travail de terrain afin d'éviter la dispersion de ce champignon et d'autres agents pathogènes. Ces mesures de biosécurité doivent être prises pour TOUS les travaux de terrain réalisés SUCCESSIVEMENT dans les différents habitats des amphibiens, ainsi qu'autour des zones forestières et des mares, peu importe qu'il s'agisse ou non d'activités ciblées sur la faune ou la flore. L'application de simples mesures de désinfection des vêtements et du matériel est en effet très efficace pour réduire les risques de dispersion du champignon.

Appel à signaler les cadavres et à les récupérer

Pour étudier la présence de ces agents pathogènes, Bruxelles Environnement, Natagora (et son groupe de travail Raînne) et Natuurpunt (et son groupe de travail Hyla), organisent une surveillance passive des amphibiens vivant à l’état sauvage. Vous pouvez vous aussi y contribuer. Il est très important que toute mort suspecte d'un amphibien soit signalée et que les cadavres soient récupérés. Les amphibiens trouvés en Région bruxelloise dont la cause de la mort ne peut pas être établie à première vue (p.ex. ni par prédation, ni victimes de la circulation, ni par noyade) peuvent être signalés auprès de biodiv@environnement.brussels.

Les citoyens qui, en Région bruxelloise, trouvent un cadavre d’amphibien relativement frais et intact, sans trace de traumatisme (donc ni victime de la route, ni attaqué par des animaux, ni noyés) peuvent le récupérer pour qu’il soit soumis à une analyse épidémiologique.

Emballez alors le cadavre dans un double sac en plastique et contactez Bruxelles Environnement. Nous nous chargerons de venir chercher le cadavre et de l’envoyer au laboratoire.

Prévention de la dispersion de la chytridiomycose chez la Salamandre tachetée

Prescriptions de sécurité pour le travail de terrain

Les populations d'amphibiens connaissent une régression dramatique dans le monde entier et leur survie est menacée. Les maladies infectieuses que sont la chytridiomycose et la ranavirose jouent un rôle clé dans ce déclin. Rien n'indique que ces maladies infectieuses sont nocives pour l'être humain. L'agent pathogène de la chytridiomycose est le champignon Batrachochytrium dendrobatidis, tandis que les agents pathogènes de la ranavirose sont les ranavirus. Ces agents pathogènes sont également présents en Belgique. Mais pour l'heure, nous ne connaissons pas encore leur impact sur les populations d'amphibiens en Belgique.

La présence de Batrachochytrium salamandrivorans a également été constatée récemment en Belgique (décembre 2013). Ce champignon décrit récemment a amené la Salamandre tachetée à la limite de l'extinction aux Pays-Bas. L'apparition de ce champignon en Belgique est préoccupante étant donné l'impact négatif potentiel sur les populations de Salamandre tachetée en Belgique.

Il n'a pas encore pu être établi comment le Batrachochytrium salamandrivorans se dispersait d'un endroit à l'autre. Il se disperse probablement en profitant du déplacement de matériel (nasse, épuisette, bottes, etc.) avec lequel il a été en contact, ainsi que suite à l'écoulement d'eau contaminée ou encore suite aux déplacements d'amphibiens contaminés. Les activités humaines pouvant potentiellement être une source de dispersion des spores de ce champignon, il convient, lors du travail de terrain dans et aux alentours de zones forestières et de mares, de respecter un protocole de sécurité pour éviter le transfert de contamination.

Nous vous indiquons ci-dessous comment favoriser la sécurité lors du travail de terrain, afin d'éviter la dispersion de ce champignon et d'autres agents pathogènes. Ces mesures de biosécurité doivent être prises pour TOUS les travaux de terrain réalisés SUCCESSIVEMENT dans les différents habitats des amphibiens, ainsi qu'autour des zones forestières et des mares, peu importe qu'il s'agisse ou non d'activités ciblées sur la faune ou la flore. L'application de simples mesures de désinfection des vêtements et du matériel est en effet très efficace pour réduire les risques de dispersion du champignon.

Mesures générales de biosécurité

- Ne manipulez des amphibiens que si c'est vraiment nécessaire.

- Relâchez-les toujours à l'endroit où vous les avez capturés.

- Si vos mains entrent en contact avec l'eau ou avec des amphibiens, il est conseillé de porter des gants jetables (non poudrés). Utilisez exclusivement des gants en vinyle car des gants en latex peuvent occasionner la mort des amphibiens. En l'absence de port de gants, les mains doivent être désinfectées lorsque vous quittez un endroit, à l'aide d'un gel désinfectant pour les mains.

- Tout matériel qui a été utilisé à un endroit doit être nettoyé et désinfecté avant de passer à l'endroit suivant.

- Si vous êtes entré dans l'eau, ou si vous êtes entré en contact avec de l'eau ou de la boue, les chaussures, les bottes, les cuissardes, etc. doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées.

- Il n'est pas encore prouvé que le champignon se disperse à la faveur des pneus des véhicules, mais mieux vaut stationner la voiture un peu plus loin sur un sentier pourvu d'un revêtement plutôt que sur le sol (boueux).

Les amphibiens morts et/ou malades, dont la cause de la mort n'est pas identifiable à première vue, représentent un risque important. Manipulez-les uniquement avec des gants.

Comment désinfecter le matériel?

- enlevez les morceaux de plantes, les mottes de boue, etc.

- rincez à l'eau

- désinfectez selon les instructions ci-dessous, à bonne distance des eaux de surfaceOn fait habituellement la distinction entre l’eau de mer et les eaux intérieures, lesquelles sont à leur tour subdivisées en eaux de surface et eaux souterraines. Les eaux de surface font référence à l’eau qui coule ou stagne à la surface de la terre. Elles comprennent l’eau des lacs, des rivières et des plans d’eau (étangs, bassins artificiels, mares, etc.) :

- préparez une solution à 1% de Virkon® et vaporisez-la avec un vaporisateur manuel sur tout le matériel de terrain, attendez que le matériel soit totalement sec avant de le réutiliser

- veillez à ce que le Virkon n’entre surtout pas en contact direct avec des amphibiens, par exemple par le biais des baquets vaporisés de Virkon, dans lesquels des amphibiens sont ensuite rassemblés en vue d’un échantillonnage ou de mesures. Dans ce cas, il convient de rincer le matériel après qu'il ait été désinfecté

- ne jetez pas la solution nettoyante usagée dans la nature

- lavez-vous les mains avec un gel désinfectant pour les mains

- s'il vous est impossible de nettoyer le matériel sur place, emportez-le dans des sacs en plastique et faites-le à la maison

- une autre méthode pour désinfecter le matériel consiste à le chauffer 30 minutes à 60°C (ce qui veut dire que le matériel proprement dit doit rester à 60°C durant 30 minutes et que le temps de chauffe n'est donc pas comptabilisé)

Conseil pour des actions concrètes

Pour les actions de traversée de batraciens, chaque bénévole dispose de 1 set de matériel (= bottes, seau) par endroit qu’il ne peut pas utiliser à un autre endroit. Une fois les opérations terminées à un endroit, il convient de se désinfecter les mains avec un gel désinfectant pour les mains ou de jeter les gants jetables en vinyle.

Dans le cadre des projets éducatifs, les groupes ne peuvent visiter qu'un seul plan d'eau douce par jour et le matériel utilisé à cette occasion doit être soigneusement nettoyé et désinfecté.

Pour l'inventaire des amphibiens, le matériel est nettoyé et désinfecté chaque fois que l'on change d'endroit ou un set de matériel distinct est prévu pour chaque endroit (épuisette, nasse, seau, bottes). Une fois désinfecté, le matériel doit être totalement sec avant de pouvoir être réutiliséLa réutilisation consiste à garder un objet pour le réutiliser tel quel, éventuellement après avoir subi une préparation au réemploi. Par exemple : des briques sont récupérées et réutilisées pour un nouveau mur après avoir été nettoyées et contrôlées..

Pour tous les inventaires et les opérations dans des habitats d'amphibiens, avec du matériel utilisé dans des canaux, des rivières, des ruisseaux et des eaux stagnantes, tout le matériel doit être soigneusement nettoyé et désinfecté avant et après les opérations.

Si vous rencontrez des individus morts dont la cause du décès n'est pas claire à première vue (p.ex. prédation, victimes de la route, noyade), prenez contact avec Bruxelles Environnement. Les cadavres intacts, ne portant pas de trace de traumatisme (donc pas les victimes de la route ni les cadavres attaqués par des animaux) et qui sont relativement frais, seront récupérés pour analyse.

- Emballez alors l'animal dans un double sac en plastique et stockez-le au réfrigérateur.

Ces prescriptions de sécurité sont conformes au plan d'action belge Bsal. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Bruxelles Environnement.

La mineuse des feuilles du marronnier

La Mineuse des feuilles du marronnier est la chenille d’un papillon, le Cameraria ohridella, qui a été décrite pour la première fois en 1986 en Macédoine. De là, elle s'est propagée à l'Autriche puis, rapidement, à l'ensemble de l'Europe.

Creusant des galeries, cette chenille s’installe entre les deux épidermes de la feuille du marronnier (parfois aussi de l’érable sycomore ou de l'érable plane) et se nourrit de la matière qu’elle y trouve. Sa présence provoque des taches rousses sur les feuilles, puis leur chute prématurée au cours de l’été. L’impact, d’un point de vue esthétique est indéniable surtout dans les parcs et les jardins où le marronnier joue souvent un rôle ornemental de tout premier plan. Mais il y a plus. La perte d’une partie des feuilles de l’arbre entraine aussi une diminution de la photosynthèse et de ce fait, des fruits plus petits et un appauvrissement des graines. L’arbre, également plus faible, devient vulnérable aux maladies et aux champignons.

La Mineuse n’ayant pas vraiment d’ennemis naturels dans nos contrées, il est nécessaire d’intervenir pour enrayer sa progression. Comme l’insecte passe l’hiver à l’état de chrysalide dans les feuilles du marronnier tombées au sol, leur ramassage, puis leur compostageProcédé biologique de conversion et de valorisation des substrats organiques (déchets organiques, etc.) en un produit stabilisé, semblable à un terreau, riche en composés humiques. apportent une réponse encourageante, mais limitée (elle est irréaliste en forêt) dans la lutte contre cet envahisseur.

Grippe aviaire (Aviaire influenza)

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire, parfois aussi appelée ‘influenza aviaire’ est une maladie virale qui peut affecter aussi bien les oiseaux domestiqués que sauvages. Il existe de nombreuses souches différentes du virus de la grippe aviaire, qui peuvent varier considérablement, notamment au niveau de leur virulence chez la volaille. On parle dès lors de souches faiblement pathogènes, dont les symptômes sont inexistants ou légers, et de souches hautement pathogènes, pouvant occasionner des symptômes graves . Ce sont surtout ces souches hautement pathogènes (généralement du sous-type H5Nx ou H7Nx) qui peuvent déclencher des propagations épidémiques chez les oiseaux, avec un taux de mortalité très élevé (jusqu’à 100% des individus) et un impact économique important sur le secteur de la volaille.

Jusqu’au début des années 2000, la propagation des souches hautement pathogènes s’observait uniquement parmi la volaille domestiquée mais depuis lors, ces souches sont parvenues à contaminer également des oiseaux sauvages, provoquant de grandes épidémies parmi ces populations sauvages. Désormais, on connaît régulièrement dans le monde des épisodes d’épidémies aussi bien parmi les oiseaux domestiqués que parmi les oiseaux sauvages. Le virus de la grippe aviaire parvient à se répandre par le biais du commerce de volaille, lors du transport d’oiseaux ou de produits dérivés contaminés, la contamination se faisant par l'air ou lors de la migration d’oiseaux sauvages. Dans des conditions favorables (basses températures et présence de matière organique dans les environs), le virus peut survivre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Symptômes de la grippe aviaire chez les oiseaux

Bien que ce soit principalement la volaille et les oiseaux aquatiques qui soient sensibles à la grippe aviaire, d’autres oiseaux, et notamment les rapaces, peuvent présenter des symptômes de la maladie. Ce sont essentiellement les souches hautement pathogènes qui sont à l’origine d’un développement de la maladie, suivi du décès. Les symptômes les plus fréquents sont une certaine faiblesse, une baisse d’appétit, une production réduite d’œufs, des problèmes respiratoires, des troubles neurologiques et une mortalité accrue/anormale.

Si vous avez des poules dans votre jardin, il est très important de les isoler de tout contact avec des oiseaux sauvages en cas d’épidémie de grippe aviaire. Vous pouvez trouver sur le site Internet de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) les dernières recommandations et réglementations concernant la grippe aviaire.

La grippe aviaire et les mammifères, dont les humains

Hormis les oiseaux, les mammifères, y compris l’être humain, peuvent être contaminés, que ce soit par le virus faiblement pathogène ou hautement pathogène de la grippe aviaire. Pour être contaminé, il faut avoir eu un contact étroit avec des animaux contaminés ou un environnement lui-même contaminé. C’est notamment le cas des prédateurs qui se nourrissent d’oiseaux (tels que le renard ou les mustélidés) et des humains qui, de par leur activité professionnelle ou leurs loisirs, entrent directement en contact avec des oiseaux contaminés. Un individu peut être contaminé sans développer aucun symptôme ou développer des symptômes grippaux, voire des problèmes respiratoires sévères ou des troubles neurologiques, entraînant parfois la mort. La vigilance est donc de mise. Allez voir le médecin si vous vous sentez grippé.

Surveillance de la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages et les prédateurs

Pour avoir une idée des souches du virus de la grippe aviaire qui circulent dans notre pays, la présence de la maladie fait l’objet d’un suivi de différentes manières.

- Surveillance active : des échantillons sont prélevés sur des oiseaux vivants et analysés quant à la présence du virus,

- Surveillance passive : des échantillons spécifiques sont prélevés en cas de décès anormal d’oiseaux ou de prédateurs.

Bien que la Région bruxelloise ne soit pas enregistrée comme zone à risque puisqu’elle ne se situe pas sur les routes migratoires de nombreux oiseaux migrateurs, une surveillance est tout de même mise en place. En Région bruxelloise, les gardiens de parc, jardiniers et gardes forestiers, notamment, se chargent de la surveillance passive et gardent un œil sur les oiseaux, principalement, dans les espaces verts et à proximité des étangs. Un rôle est par ailleurs dévolu aux citoyens vigilants pour cette surveillance passive. Nous vous invitons à contacter les autorités compétentes (voir les coordonnées ci-dessous) si vous rencontrez des oiseaux sauvages dont la mort paraît suspecte.

Les prédateurs comme le renard pouvant être eux aussi touchés par le virus de la grippe aviaire, ils sont également tenus à l’œil. En tant que citoyen, vous pouvez vous aussi apporter votre contribution en signalant toute mort suspecte de renards et la présence de renards malades (avec des symptômes neurologiques) (voir au bas de cette page). Gardez toujours une distance de sécurité si vous vous trouvez face à des renards présentant des symptômes neurologiques.

Quand considère-t-on qu’il y a ‘suspicion’ de grippe aviaire chez un oiseau mort ou sauvage ?

Nous demandons de prendre contact avec les autorités compétentes si les conditions suivantes sont remplies:

- En même temps et au même endroit, vous trouvez un ou plusieurs cadavres d’oiseaux d'une même espèce ou d’une même famille d'espèces.

- pour les canards, les oies, les cygnes, les rapaces, les grèbes, la cicogne blanche, le heron cendré, la sterne caugek : 1 individu,

- pour les foulques macroules : 5 individus,

- pour les mouettes : 10 individus.

Consultez la liste complète (.pdf).

Ne touchez jamais des animaux malades soupçonnés d’avoir la grippe aviaire ni des cadavres !

Même si les cas de transmission du virus de la grippe aviaire à l’être humain sont rares, le risque n’est pas nul et il est important de limiter autant que possible tout contact avec des animaux potentiellement contaminés. Les personnes immunodépressives ne doivent certainement pas manipuler les animaux suspects.

Qui contacter ?

Oiseaux dont la mort est ‘suspecte’’

Vous avez trouvé plusieurs cadavres d’oiseau répondant au critère précité à un même endroit et au même moment ? Appelez le ‘Call Center Influenza' au numéro gratuit 0800 99 777.

Oiseau mort

Vous avez trouvé un ou plusieurs oiseaux morts dont l’espèce ou le nombre ne répond pas au critère précité dans un parc, un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou un jardin ? Il est également intéressant de signaler votre découverte. Vous trouverez plus d'informations via Les animaux morts, malades ou blessés

Les algues flottantes

Chaque année, dès les premières chaleurs, de grandes quantités d’algues filamenteuses se développent dans certains étangs. La présence de ces algues inquiète parfois le public. Pourtant, elles ne représentent aucun danger pour les humains, ni pour la faune.

Pourquoi les algues apparaissent ?

Il s’agit d’un phénomène normal que l’on observe dans les étangs dont les eaux sont naturellement riches en éléments nutritifs (étangs dits « eutrophes »).

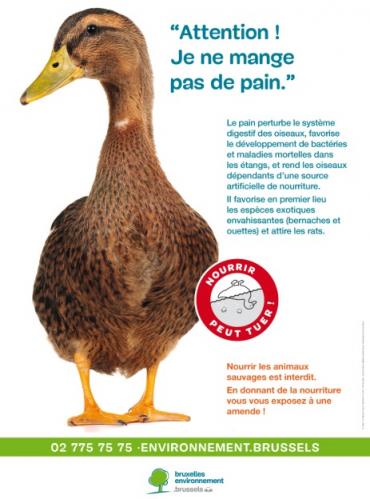

Cette tendance peut être accentuée par des apports supplémentaires en azote, phosphore et autres éléments libérés dans l’eau par les déjections des oiseaux aquatiques, mais aussi par les restes d’aliments qui leur sont jetés en grande quantité par les promeneurs. Les populations de ces oiseaux sont généralement trop élevées du fait du nourrissage.

Les algues filamenteuses ne sont cependant pas présentes dans tous les étangs. Plusieurs causes sont possibles : une qualité des eaux défavorable, certains types de pollution, de trop grandes quantités de poissons…

Impact sur la biodiversité

Ces algues contribuent à rendre nos étangs vivants et attractifs. La faune sauvage (amphibiens, poisons, insectes aquatiques..) y trouve refuge et nourriture.

Cependant, en cas de développement trop important de ces algues, la quantité de lumière qui parvient sur le fond des étangs est réduite, ce qui limite le développement de la végétation aquatique immergée, importante également pour le maintien de l’équilibre écologique.

Intervention de Bruxelles Environnement

La gestion des étangs est complexe et dépend de plusieurs facteurs : la qualité et la composition du sous-sol, la pollution de l’environnement, la pisciculture, l’apport d’éléments nutritifs. La politique du compostProcessus naturel de transformation de la matière organique sous l’action d’organismes vivants, dans des conditions contrôlées, en humus et nutriments pour le sol et ses habitants. ées. Ce travail difficile de nettoyage est effectué par des éco-cantonniers.

Prévention

Le public peut aider au maintien de l’équilibre, fragile, des étangs en évitant de nourrir les oiseaux aquatiques. Des panneaux d’information sont placés dans les parcs, près des étangs à risque, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles on demande de ne pas nourrir les oiseaux.

Les algues bleues (cyanobactéries)

Qu’est-ce que les cyanobactéries ?

- Les cyanobactéries ou algues bleues font partie du phytoplancton, des organismes aquatiques microscopiques et capables de photosynthèse.

- Les cyanobactéries se déplacent au gré des courants. Lorsque ces micro-organismes prolifèrent de manière importante, on appelle cela des « blooms » ou « fleurs d’eau ».

Comment les reconnaître ?

- Les « blooms » se traduisent en une épaisse couche mousseuse et/ou ressemblant à de la peinture à la surface de l'eau.

- Leur couleur varie du vert, bleu-vert, jaune-brun, rouge ou blanc.

- Certaines cyanobactéries peuvent former des colonies sphériques, petites boules vertes de 2-3 mm de diamètre flottant à la surface ou dans la colonne d'eau. L'eau dégage alors une odeur d'herbe coupée, de terre ou de putréfaction.

- D’autres colonies de cyanobactéries prennent la forme de filaments ou stries, plus ou moins longues. C’est un critère de reconnaissance assez fiable.

- Les « blooms » de cyanobactéries peuvent être confondus avec ceux résultant de la prolifération d’autres algues ou microorganismes. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter via eau_water@environnement.brussels.

Quelles sont les causes d’apparitions de « blooms » de cyanobactéries ?

- Le développement des cyanobactéries est favorisé par les conditions environnementales (canicule, sécheresse, eaux troubles,...) mais aussi et surtout par l’ eutrophisationApport excessif d'éléments nutritifs dans les eaux, entraînant une prolifération végétale, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. des étangs, dont l’enrichissement provient du nourrissage des oiseaux d’eau mais également des poissons avec du pain notamment. Les petits fragments non consommés, mais aussi les déjections des oiseaux, enrichissent le milieu aquatique ; ce qui favorise la pullulation des cyanobactéries et d’autres microorganismes pathogènes. Bruxelles Environnement conseille de ne pas nourrir les animaux sauvages (pour plus d’informations, consultez la page : « Peut-on nourrir les animaux sauvages ? »).

Les cyanobactéries, également connues sous le nom d’algues bleues, sont des microorganismes naturellement présents dans tous les étangs de la Région bruxelloise.

Risques

Leur présence constitue un problème quand elles deviennent quantitativement dominantes. La prolifération naturelle également appelée « bloom » (« fleurs d’eau ») est reconnaissable par la présence d’un film vert bleuté à la surface de l’eau.

Les concentrations des cyanobactéries deviennent alors telles qu’elles provoquent des nuisances olfactives accompagnées de risques pour la biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). et pour la santé publique ; les puissantes toxine, généralement des neurotoxines, secrétées par certaines espèces peuvent causer de sévères empoisonnements chez l’homme et provoquer la mort de certains animaux (oiseaux, poissons, chiens...). Il n’existe pas de mesures curatives.

Quelles sont les problèmes liés aux « blooms » d’algues bleues ?

- Les algues bleues peuvent libérer des toxines dans l’eau, qui peuvent être dangereuses pour la santé publique.

- Chez l’homme, les troubles liés au contact, à l’ingestion ou à l’inhalation de ces substances sont de nature et d’intensité variables : irritations de la peau, maux de tête, nausées, gastroentérites aigües, voire atteintes neurologiques.

- Enfin, les animaux domestiques s’abreuvant de ces eaux contaminées peuvent en mourir.

En temps de canicule, il est donc particulièrement recommandé à la population d’éviter tout contact avec la peau, d’inhaler ou d’ingérer l’eau des étangs et du canal. Par ailleurs, il est demandé de ne pas pêcher et d’éviter toute activité nautique. Si toutefois, par mégarde, vous (ou votre animal de compagnie) avez été en contact avec de l’eau contaminée, lavez soigneusement la zone touchée et envisagez, si nécessaire, de consulter un médecin (ou un vétérinaire).

Que fait Bruxelles Environnement pour éviter les ‘blooms’ de cyanobactéries ?

- Mesures préventives et effectives :

- analyse de l’eau, monitoring ;

- communication/ sensibilisation sur l’importance de ne pas nourrir les oiseaux aquatiques car ils enrichissent le milieu (par leurs excréments) et cela favorise l’apparition de cyanobactéries ;

- maintenance de populations limitées et équilibrées de poissons ;

- réintroduction (par germination à partir de la vase ou par introduction active) de populations de plantes macrophytes, oxygénantes et épuratrices, naturellement présentes dans les étangs en équilibre ; ces macrophytes limitent efficacement les blooms algaux.

- Les mesures protectrices :

- Sensibilisation via différents canaux de communication (articles de presse, campagnes d'affichage, courriers, site web,…).

- Formations spécifiques organisées pour les gardiens de parc et gestionnaires de terrain sur la problématique.

- Mesures curatives :

- mise en place d'aérateurs, renouvellement total des eaux, curage, ajout de bio-additifs (bactéries consommatrices de matière organique sur substratCouche de terre pour les plantes adapté), augmentation du débit des pompes.

Le botulisme

Le botulisme aviaire peut apparaître à chaque saison de l’année, mais surtout durant les étés caniculaires, lorsque la chaleur est persistante. Dans de telles conditions et lorsque la profondeur du bassin est faible (eaux stagnantes ou à faible débit), le milieu s’appauvrit en oxygène.

Qu’est-ce que le botulisme ?

Dans ces conditions, les bactéries appelées Clostridium botulinum, qui vivent dans le sol et dans l’eau, produisent des toxines dangereuses qui peuvent être ingérées par les oiseaux aquatiques.

Risque pour les oiseaux

L’empoisonnement entraîne une paralysie des oiseaux. La mort peut s’ensuivre pour diverses raisons. Ils ne parviennent plus à maintenir la tête hors de l’eau et se noient. La paralysie des muscles respiratoires entraîne l’asphyxie et la paralysie du myocarde provoque un arrêt cardiaque. Il n’existe pas de mesures curatives.

Risque pour l’homme

L’examen en laboratoire pratiqué sur les oiseaux des étangs bruxellois a révélé la présence d’un type de toxine qui n’est pas nocif pour l’homme. Néanmoins, il est conseillé de ne pas toucher les oiseaux morts avec les mains nues et de maintenir les enfants et les chiens à distance.

Prévention

La maladie se propage par l’intermédiaire de la nourriture infectée par la toxine. C’est la raison pour laquelle il est demandé aux promeneurs de ne jeter ni graines ni pain ni d’autres restes de nourriture dans l’étang ou sur les berges.

Il est également vivement conseillé aux pêcheurs de ne pas trop amorcer. Les appâts restants doivent être emportés et non jetés dans l’eau, une fois la pêche terminée.

En temps de crise, le même message est plus que jamais d’application, on ne peut aider les oiseaux affaiblis en les nourrissant.

Action de Bruxelles Environnement

En plus de l’information et de la sensibilisation pour la protection de la population, Bruxelles Environnement applique différentes mesures afin de prévenir les poussées de botulisme aviaire, ou du moins à en réduire la gravité.

- Traitement des étangs avec des bio-additifs pour diminuer le substratCouche de terre pour les plantes sur lequel la bactérie se développe.

- Curage des étangs qui permet d’augmenter la profondeur des bassins, ce qui a pour effet d’éviter le réchauffement de l’eau en été.

- Augmentation des concentrations d’oxygène dissous dans l’eau soit par aération, soit par l’amélioration de la qualité de l’eau, ce qui empêche la production de toxines.

Lors d’une vague de botulisme, les oiseaux présentant des signes de la maladie et les cadavres sont évacués par les agents de Bruxelles Environnement pour des raisons d’hygiène et de santé publique, mais aussi pour éviter que l’épizootie ne se répande.

Qui contacter ?

Vous avez découvert un oiseau mort – ce qui en soit n’est pas habituel - dans un parc, un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. ou un jardin ? Nous vous conseillons de le signaler :

- Aux gardiens du parc, aux jardiniers ou directement à Bruxelles Environnement (02 / 775 75 75 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou courriel si l’oiseau a été découvert dans un parc ou un espace vert régional.

- Au fonctionnaire environnement de la commune concernée si le cadavre du volatile a été trouvé dans votre jardin, sur un terrain privé ou communal. Sur le site de l’Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, vous trouverez les coordonnées de ces fonctionnaires.

Les animaux morts, malades ou blessés

Vous trouvez un animal affaibli. Que faire ?

Dans un premier temps, ne le touchez pas. En effet, les animaux blessés, malades ou épuisés sont souvent sur la défensive quand ils sont approchés et pourraient alors réagir de manière agressive.

Nous vous conseillons de d'abord prendre le temps d'observer l'animal pour être tout à fait certain qu'il est bien affaibli. Il se peut par exemple que l'animal soit simplement en période de repos. De même, les jeunes oiseaux ou rapaces qui viennent de quitter le nid définitivement sont encore incapables de voler. Les adultes continuent à les nourrir pendant plusieurs jours là où il se trouvent. Dans ces 2 types de cas, il ne faut juste rien faire et laisser l'animal là où il se trouve. Il vaut alors mieux reculer et ne pas interférer avec la nature qui poursuit son inlassable travail.

Si l'animal est très clairement sérieusement affaibli pour cause de blessure, de maladie ou d'épuisement, nous vous conseillons de passer alors à l'action.

- Si l'animal affaibli se trouve dans la forêt de Soignes, dans un parc ou un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. géré par Bruxelles Environnement, veuillez alerter le gardien ou contacter le Service Info de Bruxelles-Environnement (02/775 75 75) ;

- Si l'animal affaibli se trouve dans un parc communal, dans une propriété privée ou le long d'une voirie, l’éco-conseiller communal ou le fonctionnaire communal chargé de l’environnement sont compétents. Prenez contact avec l'un d'eux. S'il est impossible de joindre ces personnes, vous pouvez dans ce cas contacter le centre de revalidation bruxellois pour animaux sauvages. Ce Centre dispose en effet d'une dérogation pour détenir des animaux d'espèces protégées dans le cadre de la revalidation de ces animaux.

Vous trouvez le cadavre d’un animal sauvage, que faire ?

En soi, il n’y a rien d’exceptionnel à trouver le cadavre d’un oiseau ou d’un animal sauvage. En pareil cas, la règle d’hygiène élémentaire veut que le gestionnaire du site où git le cadavre ne le laisse pas se putréfier sur place. Certaines espèces étant protégées et même scientifiquement suivies, il vaut mieux signaler la présence de l’animal aux autorités compétentes. N’hésitez surtout pas à le faire si plusieurs individus d’une même espèce sont retrouvés à proximité les uns des autres. Un problème sanitaire ou infectieux peut être à l’origine de cette mortalité exceptionnelle.

- Ne touchez donc pas vous-même à l'animal.

- Si le cadavre se trouve en forêt de Soignes, dans un parc ou un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. géré par Bruxelles Environnement, veuillez alerter le gardien ou contacter le Service Info de Bruxelles-Environnement (02/775 75 75) ;

- Si le cadavre gît ailleurs, par exemple dans un parc communal, sur une voirie, dans une propriété privée ou le long d'un chemin privé ou d'une voirie privée, l’éco-conseiller communal ou le fonctionnaire communal chargé de l’environnement ou de la propreté publique sont compétents. Prenez contact avec l'un d'eux.

La myxomatose du lapin sauvage

On a pu observer certains cas de myxomatose parmi les lapins (parfois morts) de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette maladie des lapins sauvages n’est un danger que pour les lapins domestiques et est totalement inoffensive pour les autres animaux domestiques et l’homme.

Qu’est-ce que la myxomatose ?

La myxomatose est provoquée par le virus myxomateux appartenant à la famille des poxvirus (comme la variole). Il touche uniquement les lapins, bien que certains cas très rares ont été relevés chez des lièvres.

La maladie peut se manifester en toute saison, mais on constate une recrudescence des cas de lapins infectés à la fin de l'été, période où prolifèrent les moustiques. La maladie est par ailleurs très présente dans les zones humides (où couvent de nombreux moustiques) mais pas exclusivement.

Symptômes et évolution de la maladie

Les lapins atteints de myxomatose développent des tumeurs au niveau de la tête (principalement sur les paupières, le nez, à la base des oreilles et sur les pavillons auriculaires. Ces tumeurs deviennent parfois noduleuses et il arrive aussi que toute la tête de l’animal enfle. Les yeux se mettent à suppurer. Les lapins atteints ne peuvent plus voir, plus manger ni fuir face au danger, devenant ainsi des proies faciles pour les prédateurs. Ils finiront par s'affaiblir de plus en plus et par mourir. La maladie peut durer jusqu'à deux semaines.

La maladie se manifeste parfois dans une forme moins grave: les lapins infectés ont des problèmes respiratoires ou seulement une légère ophtalmie. Certains lapins atteints de cette forme atténuée peuvent guérir, ce qui leur confère une bonne immunité. Ils ne contracteront dès lors plus la maladie.

Comment les lapins attrapent-ils la myxomatose ?

L'infection se transmet d'un individu à l'autre par des piqûres ou morsures d'insectes tels que des moustiques, des tabanidés, des puces du lapin, des mites, des tiques et probablement aussi par des objets pointus (p.ex. chardons) abandonnés par des lapins de passage.

Il n'existe aucun traitement pour cette maladie et l'issue pour les lapins atteints de la forme classique est toujours fatale.

La prévention pour les animaux domestiques

Seuls les lapins domestiques peuvent être atteints de myxomatose. Un lapin malade, qu'il s'agisse de la myxomatose ou d'une autre maladie, ne peut évidemment pas être consommé pour des raisons d'hygiène. Des tas de bactéries (telles que des staphhylocoques) viennent en effet s'ajouter au virus infectieux. Toujours pour une question d'hygiène, mieux vaut ne pas toucher les animaux morts même si, comme dit précédemment, cette maladie n'est pas contagieuse pour l'homme ni pour les autres animaux domestiques.

Pour protéger les lapins domestiques, il faut prévoir une protection contre les moustiques et contre les piqûres d'insectes en général. Les petits lapins d'intérieur, qui ne sortent pas, courent donc moins de risques que les lapins qui restent dehors ou sont élévés en clapier. Vous pouvez aussi faire vacciner votre lapin domestique par un vétérinaire. Grâce à une injection annuelle, de préférence au printemps ou au début de l'été, avant la prolifération des moustiques, les lapins peuvent être parfaitement protégés dans les zones où la maladie est présente chez les individus sauvages. Si votre lapin domestique n'est pas encore vacciné, nous vous conseillons de le faire au plus vite à partir du moment où la maladie a été observée sur des individus sauvages dans la région.

La prévention pour les lapins sauvages

Il est impossible de protéger les lapins sauvages contre la maladie. Les quelques individus qui survivent à la maladie auront développé une bonne immunité. Grâce à cela, il faudra un certain temps avant que la maladie ne réapparaisse dans la même région.

Historique

Jusqu'en 1950, le virus était présent seulement en Amérique du Nord et du Sud, chez les lapins sauvages d'Amérique (Sylvilagus) qui, en tant qu'hôtes naturels du virus, ne développaient pas la maladie. Dès 1900, toutefois, la maladie de la myxomatose a été décrite dans les deux Amériques, touchant des lapins domestiqués. Le virus a été délibérément introduit en Australie après 1950, dans le but d'entamer une lutte biologique contre la surpopulation de lapins (non indigènes). En France également, le virus a été introduit en 1952 dans un domaine privé, d'où il s'est échappé pour se propager rapidement dans toute l'Europe.

Tiques et maladie de lyme: à savoir !

A tous ceux qui fréquentent les parcs, bois et jardins bruxellois: Attention aux tiques: elles peuvent être porteuses d’une bactérie pouvant infecter l’être humain.

Qu’est-ce qu’une tique?

Une tique est une petite bête noire, sans aile, qui se dissimule dans la végétation. Lorsqu’un animal à sang chaud (homme, hérisson, chien, chevreuil,…) passe à sa portée, elle se fixe à un endroit chaud de son corps et commence à sucer son sang. Une morsure de tique n’est pas douloureuse et commence à démanger après quelques heures.

Que faire après une morsure de tique?

-

Enlever la tique

- Prenez une pince à épiler

- Pincez la tique près de la tête, le plus près possible de la peau

- Veillez à ce que le corps reste intact. Les bactéries se logent en effet dans le système digestif. N’utilisez pas d’alcool pour endormir la tique

- Désinfectez ensuite la morsure

- Veillez à ne pas laisser la tête dans la peau

- Lavez-vous les mains et stérilisez la pince à épiler

- Notez dans votre agenda quand a eu lieu la morsure et à quel endroit.

- N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien, il pourra vous expliquer en détail la procédure à suivre.

-

Faut-il se rendre chez le médecin?

Non!

Vous ne devez pas aller chez le médecin à chaque morsure de tique! Seul un faible pourcentage de tiques sont porteuses de la bactérie qui peut provoquer la maladie de Lyme. Le risque que la maladie se déclare est faible. Ne prenez jamais d’antibiotiques de votre propre initiative

Oui,

- Si la tique n’a pu être extraite entièrement.

- En cas d’apparition de taches rouges et/ou la survenue de maux de tête et/ou de douleurs dans les jambes ou les bras.

- Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter après une morsure de tique.

Comment peut-on être malade suite à une morsure de tique?

Un faible pourcentage de tiques sont porteuses d’une bactérie. Cette bactérie peut être transmise à l’homme par morsure. La maladie de Lyme est la maladie la plus connue. Si elle n’est pas traitée à temps, des symptômes graves peuvent apparaître au niveau des muscles, des articulations, du système nerveux et du cœur.

Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme?

- 3 à 30 jours après la morsure, une tache rouge, circulaire, peut apparaître à l’endroit de la morsure (environ 60% des cas)

- La tache s’étend progressivement et est chaude au toucher

- Elle peut s’accompagner de symptômes grippaux.