Le rôle des Systèmes d'Information géographique dans la gestion écologique

- Espaces verts

- Gestion écologique

- Parc

- Stratégie

Tableaux complexes

Pour votre confort de lecture, nous vous conseillons de consulter cette page sur votre ordinateur

I. Pourquoi ?

Comme son nom l’indique, un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. reflète une dimension spatiale. Un site peut en effet être localisé à un endroit précis au sein d’une commune, d’un quartier, d’une entité paysagère… La situation de ce site amène à analyser sa géographie et à l’intégrer dans un contexte spatial qui lui est propre. Certains parcs présentant des aspects similaires pourraient donc être localisés dans des quartiers présentant des caractères socio-urbanistiques sensiblement différents. C’est le cas par exemple des jardins de l’abbaye de la Cambre et du parc de Bruxelles ; bien que leur structure présente de nombreuses similarités, l’un se situe en bordure du bois de la Cambre et des étangs d’Ixelles alors que l’autre se trouve à l’intérieur du pentagone, en milieu dense et très minéralisé. Des concepts tels que la densité de population, le statut au PRASLe Plan régional d'Affectation des Sols est l'un des outils majeurs de la politique d'aménagement du territoire régional. Il comprend des prescriptions générales pour l'affectation des sols, des cartes délimitant des zones d'affectation et des prescriptions particulières par zone (notamment pour la protection des espaces verts). Il constitue en outre la référence légale pour l'octroi des permis d'urbanisme, de primes à la rénovation, etc. Il transcrit par ailleurs les objectifs opérationnels du PRD en carte. ou encore l’intégration dans le réseau écologique sont des éléments qui définissent en effet un espace vert.

L’analyse spatiale peut également se faire à une échelle plus locale, pour s’intéresser au site en lui-même et aux éléments qui le composent. Il peut s’agir d’éléments ponctuels simples tels que des arbres, des bancs ou des poubelles, d’éléments linéaires ou bien surfaciques. La gestion des surfaces au sein d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. est en effet un des aspects primordiaux de la gestion différenciée ; connaître l’étendue d’une prairie de fauche ou d’une zone humide apporte des informations non négligeables à l’entretien de celles-ci (surface concernée, temps de travail, coûts…). Plus concrètement, cela se résume à définir des unités de gestion.

L’utilisation de ces éléments géographiques ne se limite pas seulement à leur représentation sur carte. Il est également possible de croiser l’information, ce qui permet de tirer des conclusions auxquelles il n’aurait pas été possible d’aboutir si l’information géographique n’était pas présente. Prenons l’exemple de données de bâtiment spatialisées que l’on met en relation avec des limites de communes : croiser ces deux informations (le nombre de bâtiments et la surface de chaque commune) permet d’extraire la densité de bâti au sein de chaque commune. Ce résultat n’aurait pu être obtenu sans la composante spatiale (la surface de la commune). Dans un même ordre d’idée, ce genre d’opération spatiale peut être réalisée au sein d’un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières. : couverture végétale, nombre de bancs, surface des plans d’eau…

Par ailleurs, travailler avec un support cartographique permet de rationaliser une grande partie du travail et de produire rapidement des analyses chiffrées du temps de travail, des surfaces d’interventions ou d’indicateurs spatiaux (surface terrière d’un massif, biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore)., coefficient de biotopeAire géographique de dimensions variables, souvent très petites, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces constituant la biocénose. par surface…). Développer un mode de gestion informatisé sur un site en particulier permet en outre de mettre en place une architecture de travail pouvant être facilement transférée vers un autre site, aussi différent soit-il du premier.

Enfin, il est parfois difficile de faire converger des visions ou des stratégies de gestion pour un espace spécifique. Cela est d’autant plus complexe si le personnel est nombreux et qu’un partage optimal de l’information devient indispensable. De nombreuses thématiques (eau, gestion de massifs boisés, cheminement, sols…) doivent rentrer en ligne de compte et il est parfois très complexe de les mettre en parallèle. La carte apparaît donc comme un outil de consensus puisqu’elle superpose ces différentes thématiques et met en lumière les conflits que l’on pourrait rencontrer sur terrain (ex. : plantations d’arbres au-dessus d’impétrants, installation d’un potager en pleine terre sur un sol pollué…). Le document cartographique permet donc un accord de principe sur la réparation spatiale des interventions, des aménagements et des opérations à plus long terme.

Que l’on travaille à petite ou grande échelle, la réflexion spatiale impose un travail cartographique. Si les sites à gérer sont nombreux ou si les surfaces concernées sont grandes, les éléments à prendre en compte se multiplient et demandent une gestion informatisée et structurée. L’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) permet de répondre à cette demande.

Qu’est-ce qu’un SIG ?

Un système d’information géographique (SIG) est un logiciel de traitement de données spatiales. Par données spatiales, nous entendons tout type d’information pouvant être géolocalisable. Une liste de parcs, un inventaire d’arbres ou des fréquences de tontes peuvent être représentés sur une carte pour autant que la base de données comporte une information géographique (coordonnées GPS, latitude/longitude, fichier shx…). Le SIG est l’interface qui permet de visualiser ces données dans l’espace.

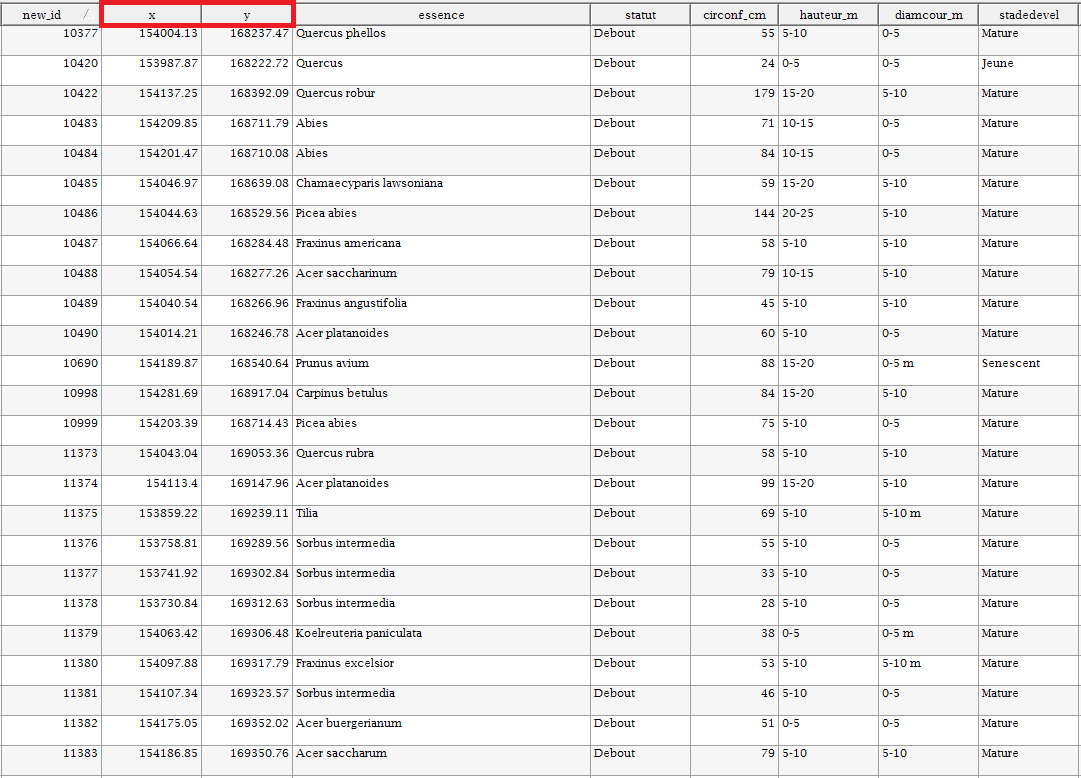

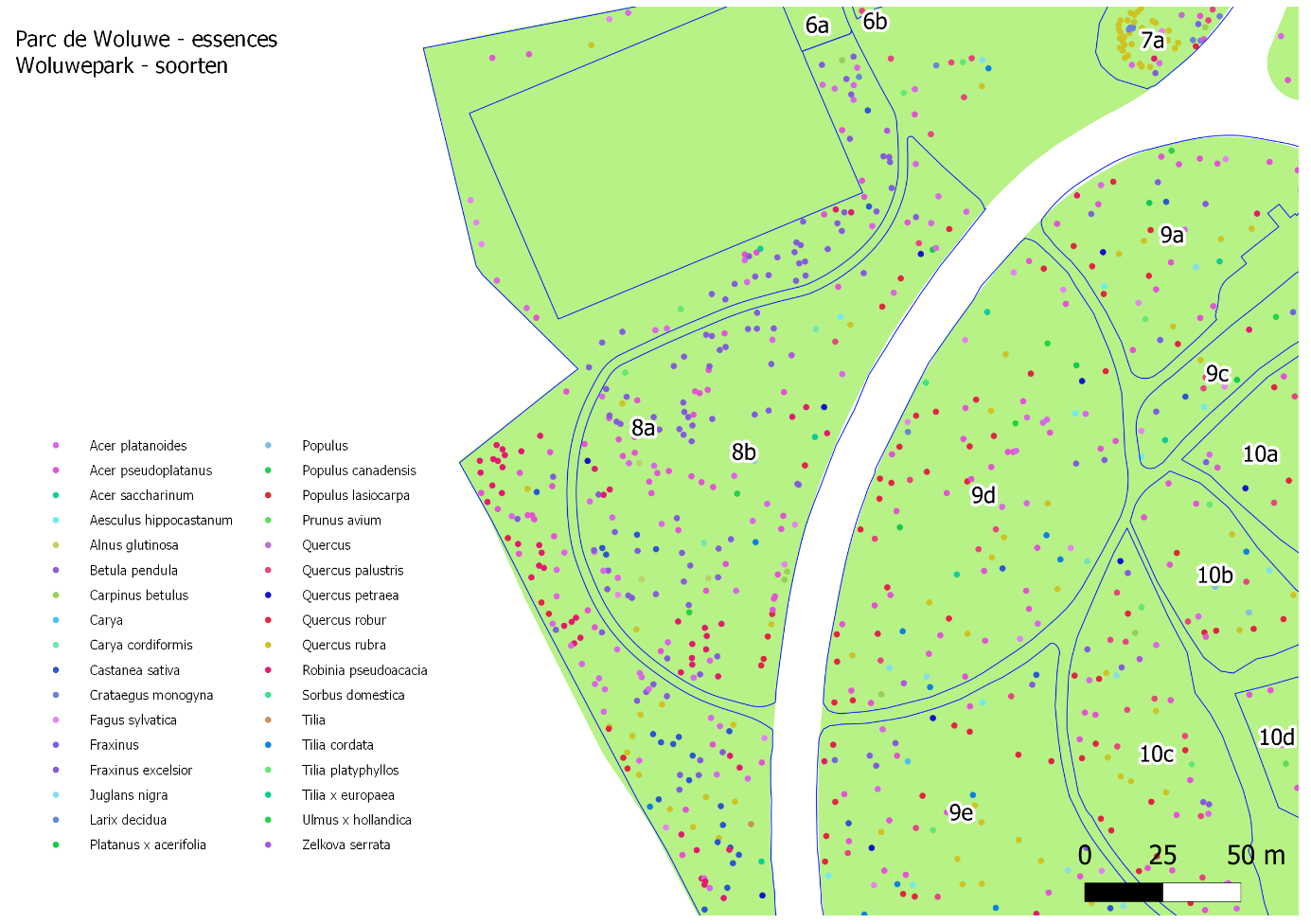

Les données vont donc être rassemblées au sein d’un tableau où chaque ligne correspond à un objet géographique spécifique alors que les colonnes rassemblent l’information liée à cet objet. Un exemple d’application serait les différents types d’essences d’arbres que l’on retrouve au sein d’un même site, rassemblées dans un tableau. Si ce tableau nous permet de calculer le pourcentage de chaque essence au sein du site, il ne nous permet pas d’en connaître la répartition. Intégrer cette information dans un SIG va permettre de représenter les arbres sur carte en fonction du type d’essence. Le terme « système d’information géographique » résume donc bien l’utilité du logiciel : traiter de l’information pour la représenter dans l’espace.

II. Comment ?

1. Points, lignes et polygones

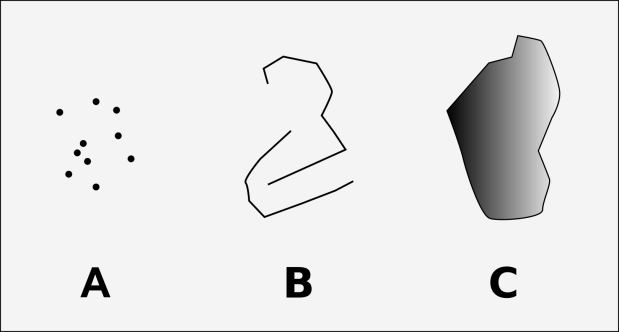

Hormis les fichiers rasters (images composées de pixels et géoréférencées), un SIG traite majoritairement des fichiers vectorisés. Cela signifie que les éléments vectorisés pour construire une carte sont des objets avec des limites et des intersections bien définies comme le sont les polygones ou les droites en géométrie classique. L’utilisation d’un SIG intègre donc de la représentation ponctuelle, linéaire et surfacique. Le cartographe responsable d’un ou plusieurs sites doit donc apporter une réflexion sur la nature géométrique des objets qu’il compte représenter sur carte, certains d’entre eux pouvant avoir plusieurs natures possibles.

L’exemple ci-dessus représente les objets (des arbres) de manière ponctuelle mais on pourrait également afficher leurs couronnes qui se rapprocheraient alors plutôt d’une information surfacique.

Plusieurs exemples de symbologie sont présentés dans le tableau ci-dessous. Notons que les routes/chemins peuvent être tant une information linéaire que surfacique mais ne sera jamais ponctuelle.

| Ponctuel | Linéaire | Surfacique | |

|---|---|---|---|

| Arbre | X | ||

| Banc | X | ||

| Altitude | X | ||

| Courbe de niveau | X | ||

| Routes/chemins | X | X | |

| Unité de gestion | X | ||

| Limite de site | X |

2. Logiciels

Plusieurs logiciels sont utiles à la gestion spatiale. Nous présenterons ici les deux plus importants d’entre eux : les systèmes d’information géographique et les systèmes de gestion de base de données.

Les systèmes d’information géographique (SIG)

Il va sans dire qu’un SIG est quasi indispensable pour effectuer un travail cartographique. Si certains logiciels de dessin de type CAD (Autocad, Bentley, Microstation…) permettent de réaliser des plans précis à destination d’architectes ou d’entrepreneurs, l’information liée à ces objets (appelée attribut) reste très limitée. Comme expliqué précédemment dans cette fiche (point « Qu’est-ce qu’un SIG ? »), le lien entre les données et les objets spatialisés est la base du travail cartographique et plus les éléments à prendre en compte sont nombreux, plus un SIG est indispensable.

Plusieurs logiciels SIG sont à la disposition du cartographe. Les plus connus sont très certainement ArcGIS, MapInfo et Quantum GIS qui présentent une logique d’utilisation assez similaire. Les deux premiers sont des logiciels propriétaires et donc payants, leur prix variant en fonction du type de licence installée et de la maintenance qui en découle (toute mise à jour ou upgrade du logiciel dépend du propriétaire et sera également payante). Le coût de la licence limite souvent le nombre d’utilisateurs au sein d’une organisation. Ces logiciels payants ne peuvent donc être déployés sur tous les postes et restent principalement à disposition des experts en cartographie ; ils ne sont pas adéquats pour une utilisation occasionnelle. Quantum GIS (QGIS) est par contre un logiciel libre (son code est ouvert et libre d’utilisation) et gratuit. On le télécharge simplement sur le site officiel (voir lien en fin de document) et il est directement fonctionnel après installation. Autre avantage : ce logiciel jouit d’une communauté d’utilisateurs large et très active sur la toile, ce qui permet son amélioration constante.

Le choix du type de logiciel dépendra donc principalement de la structure, de la taille et du budget disponible.

Les systèmes de gestion de base de données

Bien qu’un SIG permette de traiter l’information, il n’est pas construit pour la structurer sous forme de base de données. Traditionnellement, les fichiers classiques de couches SIG (shapefiles, tiff…) sont stockés directement dans les dossiers d’un ordinateur ou d’un serveur mais la récente prolifération des données (spatialisées ou pas) impose la mise en place d’infrastructures de base de données permettant une utilisation plus optimale. La mise en place d’une infrastructure BIG DATA apparait d’autant plus importante si le nombre d’utilisateurs est élevé. Comme infrastructure nous pouvons citer Oracle et PostgreSQL, la deuxième étant un outil libre et totalement compatible avec le logiciel QGIS.

3. Collecte des données

La collecte de données est une des parties les plus importantes de la gestion par SIG. Certaines sont relativement accessibles, tout comme d’autres demandent des opérations plus fastidieuses (demandes aux administrations, opération par géotraitement, digitalisation…).

Données en ligne

A l’ère du numérique, l’accessibilité aux données devient de plus en plus aisée et plusieurs catalogues sont désormais disponibles via différents outils web :

- les webgis : application online permettant de consulter une série de données, voire de les télécharger ;

- les fichiers WMS et WFS, équivalents des fichiers rasters et vecteurs directement intégrables dans un SIG.

Ces différents services sont disponibles sur le géoportail de la Région bruxelloise qui compile des données venant de différentes institutions bruxelloises (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, IBSA, STIB…). Les WFS et WMS ne sont pas stockés sur l’ordinateur mais sur le serveur de l’organisation responsable de ces données. Une mise à jour réalisée sur le serveur se fait donc automatiquement sur le poste de l’utilisateur.

Il est important de noter que ces données en ligne ne sont disponibles qu’en lecture et qu’elles ne peuvent donc pas être modifiées. Il est par contre très souvent possible de les télécharger pour effectuer des traitements en aval.

Digitalisation et géotraitement

Il arrive que certaines données soient indisponibles, voire inexistantes. Ces dernières peuvent être créées de toutes pièces par digitalisation. Cette opération consiste à « dessiner » l’objet (pour rappel, un point, une ligne ou un polygone) afin de le localiser dans l’espace. Une image satellite, une photo aérienne ou des données géoréférencées peuvent servir de base pour que la digitalisation soit la plus précise possible.

Des données de base peuvent également être utilisées pour en créer de nouvelles. Ce processus, appelé géotraitement, est plus complexe et demande une expertise plus poussée. Nous ne nous attarderons donc pas sur ces outils bien qu’ils soient indispensables dans le cadre d’analyses géospatiales (calcul de densité d’objet au sein d’entités administratives, calcul de distance tampon, croisement de données par localisation…). Il est important de noter que les différents SIG existants permettent généralement d’effectuer toute une série d’opérations de géotraitements.

4. Temps et expertise

L’utilisation de SIG est intéressante pour la gestion d’un ou de plusieurs sites, d’autant plus si on a affaire à une superficie conséquente. Nous avons vu plus haut que l’utilisation d’un SIG apporte une plus-value en termes de rationalisation du temps. Il est toutefois important de penser l’utilisation d’un SIG selon une gestion différenciée. En effet, bien que certains sites ne soient pas entièrement appropriés à ce mode de gestion, une infrastructure de données spatiales est construite pour superviser une panoplie de sites, ce qui revient à une gestion différenciée à échelle régionale.

Il ne faut cependant pas négliger que la gestion d’une infrastructure SIG prend du temps. Premièrement, par la mise en place de cette infrastructure. Développer la base de données, réfléchir à son architecture de base, construire ses projets dans les logiciels SIG sont toutes des opérations nécessaires au bon fonctionnement d’une gestion spatialisée. S’il est clair que ces étapes ne produisent aucun résultat direct en termes opérationnels, cela permet un gain de temps énorme par la suite. Une infrastructure bien pensée assure une compréhension directe de son fonctionnement et une utilisation par un technicien ayant des connaissances plus modestes en SIG.

Au-delà du temps, l’expertise est également importante. La maîtrise d’un SIG demande un certain nombre de connaissances en cartographie (symbologie, mise en pages…) et en informatique (gestion de base de données, codage…), et peut rapidement devenir un travail à plein temps. Engager une personne spécialisée est sans doute la solution la plus évidente mais il est tout à fait envisageable de former le personnel (gestionnaires, jardiniers…) au SIG. Cette deuxième solution apparaît tout aussi pertinente car la connaissance du métier peut apporter énormément dans les processus de réalisations cartographiques.

Si l’administration présente une taille conséquente, la mise en place d’un service dédié doit passer par une stratégie cartographique. Il est effectivement nécessaire de définir les besoins de l’organisation au sein d’un document de référence afin de cibler clairement les compétences nécessaires mais également les différentes lignes directrices qui permettront la création ou le renforcement d’un tel service.

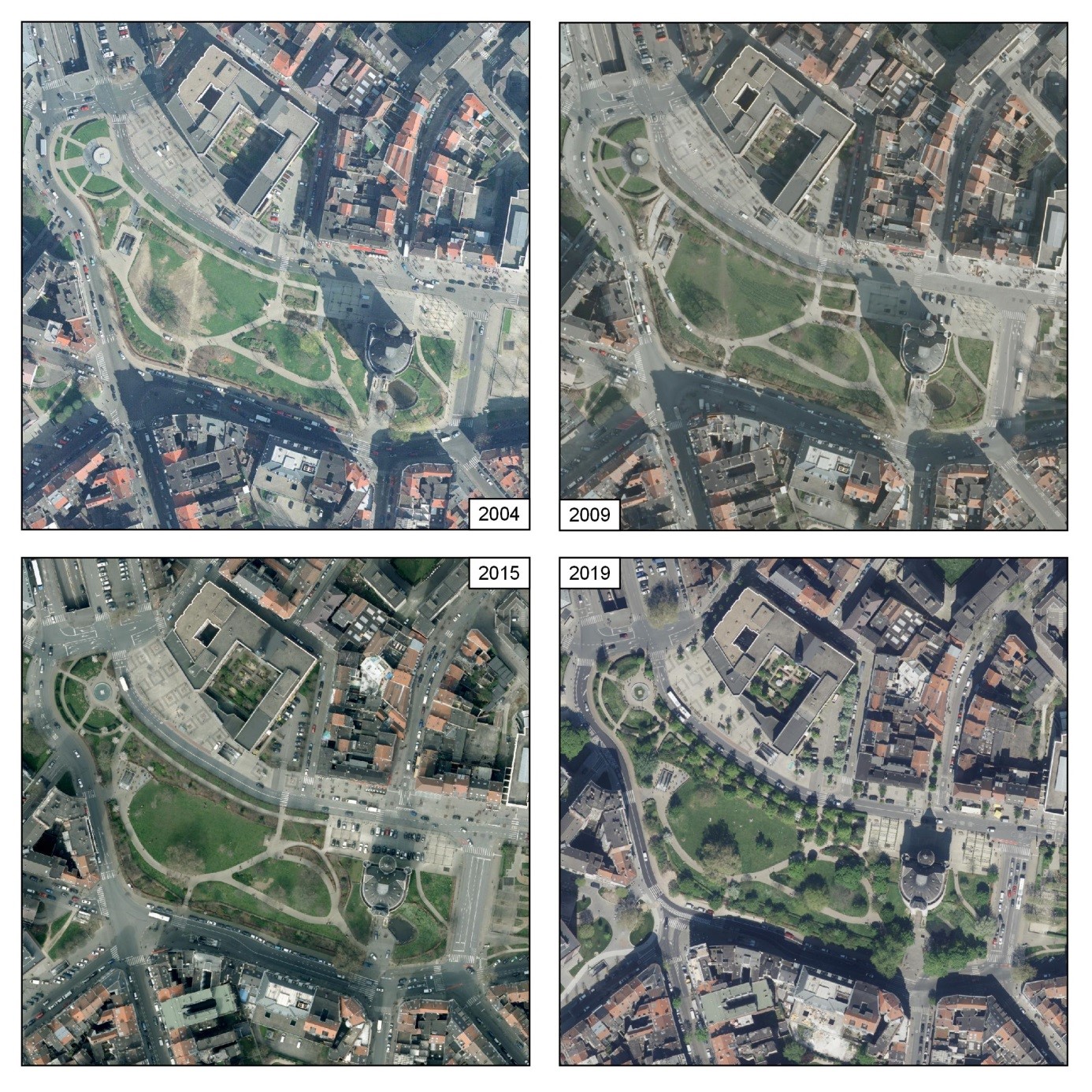

5. L’importance du terrain

Les espaces verts sont des espaces en constante évolution. La nature varie de saison en saison, et l’aspect d’un parc est donc sujet à un changement cyclique et perpétuel. Une prairie fleurie ne l’est pas toujours, la couronne des arbres évolue… Ces changements s’observent tant lors d’une visite de terrain que par l’analyse de photos aériennes. Cependant, derrière son écran, le cartographe travaille sur un espace figé dans le temps, ce qui peut mener au risque de représenter les lieux de manière trop formatée, comme s’il était non vivant. Puisque de nombreux aspects du vivant restent difficilement perceptibles et intégrables dans un SIG (on imagine mal cartographier chaque fleur ou chaque arthropode), il est important pour le cartographe de prendre connaissance du terrain et de toutes ses interconnexions. La compréhension d’un écosystèmeC'est l'ensemble des êtres vivants (faune et flore) et des éléments non vivants (eau, air, matières solides), aux nombreuses interactions, d'un milieu naturel (forêt, champ, etc.). L'écosystème se caractérise essentiellement par des relations d'ordre bio-physico-chimique. ne peut se faire uniquement par analyse SIG, ce dernier devant être perçu comme un outil pour synthétiser l’information et prendre des décisions. La construction d’une carte et son rendu final dépendent fortement de l’interprétation faite par le cartographe. La symbolisation des objets, les palettes de couleurs utilisées et les limites entre les différents espaces ne sont qu’une projection de son œil. Tous ces aspects dépendront bien évidemment de la réalité qui a été observée, cette dernière pouvant être biaisée si elle n’est basée que sur un instant précis et une compréhension unique. Pour résumer, la carte est une interprétation de l’espace existant à un instant T mais ne représente pas la réalité cyclique du terrain comme illustré ci-dessous.

III. Retours d’expérience

1. Gestion des massifs forestiers dans le parc de Woluwe par Bruxelles Environnement

Les massifs boisés du parc de Woluwe représentent une surface de près de 30 hectares pour un total d’environ 12.000 arbres. Assurer un suivi et un entretien ne peut se faire sans une connaissance précise de ces massifs. Un inventaire des arbres présents sur le site a donc été nécessaire. Tous les arbres du parc ont donc été géolocalisés et ceux de plus de 30 cm de circonférence ont subi un examen plus détaillé (essence, taille de couronne, circonférence, maladies, âge présumé, état sanitaire…). Une base de données spatialisées a par la suite été mise en place pour assurer une gestion par SIG des différents massifs. Chaque arbre ayant par ailleurs un identifiant présent dans la base de données et présent sur chaque tronc. Le parc a été par ailleurs subdivisé en coupes, elles-mêmes subdivisées en parcelles. En compilant ces informations, il est désormais possible d’estimer en temps réel le nombre d’arbres présents sur chaque parcelle ainsi que la surface terrière (somme des surfaces des troncs rapportée à la surface de la parcelle).

Compte tenu des densités trop élevées observées dans les parcelles, il a fallu travailler sur des éclaircies afin de favoriser la régénérationEn sylviculture, opération consistant à remplacer un peuplement mûr soit par voie naturelle, soit par voie artificielle. des massifs. Toutes les informations compilées dans la base de données ont permis d’imprimer des cartes nécessaires au marquage des arbres sur le terrain, les arbres en mauvaise santé (et donc dangereux) étant prioritaires pour l’abattage. Les décisions d’intervention (mise en défend, abattage, élagage…) sont ensuite encodées dans la base de données afin d’estimer la surface terrière projetée et le nombre d’arbres restants. Les gestionnaires ont pu par la suite rééquilibrer le nombre d’arbres à abattre selon ce processus itératif. Le logiciel SIG (ici Quantum GIS) a permis par la suite d’imprimer une fiche individuelle par arbre comportant toutes les informations utiles (taille, maladie, localisation sur carte, photos…). Ces fiches ont ensuite été intégrées dans la demande de permis d’urbanisme pour abattage.

Le cas du parc de Woluwe est assez exemplaire d’un point de vue rentabilité. Le nombre élevé d’arbres à prendre en compte dans le travail (plusieurs centaines) multiplie considérablement le temps de travail tant sur le terrain qu’au niveau administratif. La gestion par SIG a conduit à une économie d’échelle remarquable mais a également permis l’utilisation d’indicateurs non négligeables (état sanitaire, densité, surface terrière…) pour une bonne gestion. Les réflexions cartographiques faites dans le cadre de cette mission sont par ailleurs totalement transposables vers d’autres sites où des massifs boisés sont présents mais également applicables à d’autres thématiques comme l’entretien de bancs, de poubelles ou d’autres mobiliers.

2. Levés topographiques et évaluation du potentiel de biodiversité

Dans le cadre de la gestion des espaces verts, Bruxelles Environnement réalise des levés topographiques au sein des sites régionaux. Un cahier des charges, reprenant tous les types de surfaces rencontrées dans un espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières., a été mis en place afin d’uniformiser la base de données. Cette standardisation permet de réaliser des plans selon des procédures similaires et conformes à la méthode des levés réalisés par le CIRB au sein des autres espaces régionaux (bâtiments, voiries…). Ce travail permet également d’avoir une estimation précise du type de surfaces retrouvées au sein d’un site en particulier afin d’optimiser au mieux la gestion. En effet, connaître l’étendue d’une pelouse ou d’une prairie fleurie est une information cruciale pour la gestion des tontes et des fauches tant pour estimer le temps que les ressources nécessaires à ces opérations.

| Type | Surface (m²) |

|---|---|

| gazon | 7634 |

| étang | 5966 |

| massif arbustif | 3600 |

| asphalte (hydrocarboné) | 1936 |

| pré de fauche (contour) | 1236 |

| dolomie | 945 |

| filets d'eau | 377 |

| bordure pierre bleue | 202 |

| couvre-sol (contour) | 154 |

| pavé porphyre | 54 |

| terre nue | 52 |

| pierre naturelle | 20 |

| bordure en béton | 13 |

| sableParticules de sol dont la taille est supérieure à 0,05 mm | 8 |

| haie | 8 |

| béton | 1 |

Au-delà de la gestion quotidienne, le calcul des surfaces est une donnée très intéressante pour l’estimation du potentiel de biodiversitéDiversité d'espèces vivantes, capables de se maintenir et de se reproduire spontanément (faune et flore). au sein des différentes espaces verts régionaux. Bruxelles Environnement a développé un outil appelé « coefficient de potentiel de biodiversité par surface » (CBS+). Cet indicateur permet d’évaluer la contribution d’un site (espace vertLes espaces verts englobent les jardins et domaines privés, les parcs et forêts publics, les espaces verts liés à l infrastructure ferroviaire et aux routes, les friches, les zones agricoles, les zones récréatives et les cimetières., espace public, parcelle privée, projet immobilier…) en donnant une valeur allant de 0 à 0,9 pour chaque type de surface. Plus la valeur est élevée, plus le type de surface est intéressant pour la biodiversité. Sur base de ce calcul, il est possible d’estimer le potentiel de diversité pour chaque site où des levés topographiques sont disponibles, et ce de manière standardisée. Le score de 0,62 pour les étangs du Leybeek laisse transparaître un potentiel assez élevé. Sa comparaison avec d’autres sites plus urbains comme le square du Petit Sablon (0,34) ou le parc de la Rosée (0,27) souligne l’importance de grandes surfaces végétalisées (gazon, prairie, massif arboré…) pour le développement de la biodiversité.

| Type | Surface (m²) | CBS+ | Surface pondérée |

|---|---|---|---|

| gazon | 7634 | 0,6 | 4581 |

| étang | 5966 | 0,8 | 4773 |

| massif arbustif | 3600 | 0,9 | 3240 |

| asphalte (hydrocarboné) | 1936 | 0 | 0 |

| pré de fauche (contour) | 1236 | 0,8 | 989 |

| dolomie | 945 | 0 | 0 |

| filets d'eau | 377 | 0 | 0 |

| bordure pierre bleue | 202 | 0 | 0 |

| couvre-sol (contour) | 154 | 0,66 | 92 |

| pavé porphyre | 54 | 0,1 | 5 |

| terre nue | 52 | 0,2 | 10 |

| pierre naturelle | 20 | 0 | 0 |

| bordure en béton | 13 | 0 | 0 |

| sableParticules de sol dont la taille est supérieure à 0,05 mm | 8 | 0,& | 1 |

| haie | 8 | 0,9 | 7 |

| béton | 1 | 0 | 0 |

| Total | 222207 | 13699 |

| Calcul du CBS + sur base des surfaces du Leybeek |

| CBS+ 0,62 |

IV. Pour aller plus loin

Sites web utiles